SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要:在科技竞争空前激烈的环境下,对于肩负建设科 技强国使命的科研机构而言, 必须聚焦知识型劳动者的欲望 结构和驱动力特征,着重抓牢其中的高维驱动力关键要素,强 化员工对组织的战略认同、价值认同和情感认同,打造富有浓 厚文化底蕴和强烈价值导向的人才成长生态体系 ,吸引更多 更优秀的人才在科研事业中持续迸发强大的创新活力。

关键词: 知识型劳动者,高维驱动力,战略认同,价值认同,情感认同

世界百年未有之大变局加速演变, 科技创新成为国际博弈的主要战场 。以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性 引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战 。科研机构是 使命导向的科技创新的关键组织者实施者 ,必须自觉履行高 水平科技自立自强的使命担当。

科研机构须广纳英才,以人才实力铸强科技实力 。但在国 民经济迅猛发展的大环境下, 科研机构在薪酬待遇及工作环 境等方面并不占优势,吸引人留住人的竞争力不强 。应从知识 型劳动者的欲望结构着手 ,分析驱动力特别是高维驱动力的 核心要素,系统谋划、多维度着力,致力于打造富有浓厚文化 底蕴和强烈价值导向的人才成长生态体系,切实吸引人、用好 人、留住人。

一、知识型劳动者的高维驱动力模型要素分解

结合知识型劳动者的欲望结构[1]和人员驱动力模型[2]来分 析,人员诉求的核心要素大致可分为以下三个层级:

如上图所示 ,知识型劳动者的欲望结构的底座是物质诉 求与满足感 。这属于低维驱动力,以满足人最基础的物质诉求 为主要动力。

在第二层级,对于知识型劳动者,经过多年的系统教育训 练,学校既赋予了他们能力素质,也塑造了他们独立人格和自 由精神 ,使他们追求的焦点在于成长的雄心以及获得每一步 成功之后的荣誉感 。这属于中维驱动力,即以外部反馈作为动力,在付出之后获得相应的认可和回报,是促使人员前进的主 要动力。

最上面一层是使命感,也是高维驱动力 。其实人生来渴望 不平凡,渴望人生有意义,为职业增加意义的最佳途径是把自 己的日常行为与伟大的组织和宏伟的事业联系起来 。因此,高 维驱动力很大程度上既源于个体的自我能量, 更源于组织的 牵引与激发,组织平台与组织文化显得尤为重要。

纵观我国的科技发展历程, 承担崇高使命的组织往往将 高维驱动力的“道”与“术”运用得淋漓尽致 。我国几代科技工 作者通过接续奋斗铸就的两弹一星精神、西迁精神、载人航天 精神、科学家精神、探月精神、新时代北斗精神等,共同塑造了 中国创新生态 。这类优秀的组织无不有着一种强力的责任意 识、浓烈的荣誉感、超越物质追求的宏大使命,对塑造个人灵 魂的作用是巨大的, 并使组织在使命驱动下缔造长久的生机 与动力 。在伟大精神的凝聚和感召下,无数科研工作者以实际 行动彰显崇高价值追求, 在推进我国科技事业创新发展的同 时实现了自己的人生价值。

基于科研机构特点 ,可以将高维驱动力进一步细分为三 个维度,即战略认同、价值认同、情感认同。

战略认同—— 其作用是“ 定位”,是使员工明确“ 往哪儿 走”,个人发展方向与组织战略契合 ,才能同向而行 、同向发 力。

价值认同—— 其作用是“定值”,是使员工明确“值不值得 与之同步走”,个人的价值观与组织的价值理念合拍,才愿意 投身其中、形成合力。

情感认同—— 其作用是“定心”,是使员工决定“愿不愿意 一直走下去”,个人对组织有归属感,才愿意殚精竭力、进发强 力。

总的来说,基于高维驱动力的“ 三认同”就是构建一个意 义体系,包含一个富有宏大张力的使命、一个与之匹配的价值 观 、一个令人心悦诚服的环境氛围 。唯有使命与愿景富有张 力, 才能让员工的雄心有寄托之地, 唯有价值观令人高度认 同,才能催生持久的创造力与进取心,唯有环境氛围令人归属 认同,才能留住人安下心 。强化“三认同”,是个人与组织之间 形成最强结构契合力的有效途径,三者相辅相成 、缺一不可, 才能使得作为个体有强力的奋斗精神, 作为群体有强大的战 斗力和凝聚力。

二、强化高维驱动力的举措研究

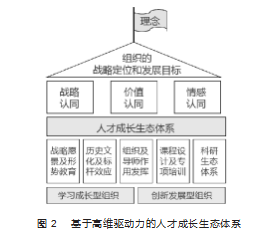

以国家发展需求为导向, 以组织的战略定位和发展目标 为指引,打造以“三认同”为核心的高维驱动力体系,并将其落 实在导向鲜明、支撑有力的人才成长生态体系构建中,强化对 员工的思想引领和文化感召, 为打造学习成长型组织和创新 发展型组织奠定坚实的基础,见图 2.

需要强调的是, 权威个体在这一过程中具有非凡的影响 力 。他们天然地既是使命愿景价值观,即“组织意义”的构建 者,同时也是传道布道者[1] 。唯有权威个体即各级领导者或杰 出的代表性人物亲自授业解惑、以身作则,才能让“ 三认同”渗 透到组织的每一个角落和每一个细胞中, 切实实现对员工的 文化浸润和精神引领。

着眼于增强“ 三认同”,可以主要从以下几个方面进行谋 划设计,力求各项举措既有强针对性,又能匹配呼应 、同向发 力 。这些举措是构建良好的人才成长生态体系不可或缺的要 素 。当然,人才成长生态体系还包括薪酬激励、教育培训等更 多维度的要素,在这里不做赘述。

( 一)着眼于增强战略认同,提高站位、深化认识

战略是组织前进的方向,所谓“道不同不相为谋”,最基础 也是最关键的要让员工认同组织的“道”。战略认同大致可分为 两个阶段:其一为形成阶段,引领员工树立与组织战略同步的 个人发展战略;其二为持续强化阶段,贯穿于员工的职业生涯 全周期,使之在高度认同的基础上,与组织之间始终齐心同步。

战略认同的第一阶段对新入职员工而言尤为重要 。要从 实现科技自立自强、维护国家安全和发展的角度,向新员工讲 授战略形势及组织的使命职责 。在新员工踏上职业道路的初 级阶段,让组织的发展战略第一时间占据其精神高地,指引其 奋勇前行 。此项教育意义重大,应由组织的最高领导者亲自讲 授。

战略认同的第二阶段是常态化巩固和强化的过程, 必须 密切结合组织发展战略的调整,做到适时开展、持续强化 。可 以通过常态化战略讲座、业务交流等多种形式,让员工能够从 不同维度了解组织的战略方向、业务发展,特别是对未来国家 科技实力的影响 。通过持续输入交互战略信息,促使员工将个 人成长融入组织战略发展过程,始终同频共振。

(二)着眼于增强价值认同,同心 同向、力出一孔

价值的本质就是一个组织的固有属性和运行规则, 是组 织的“ 红绿灯”“斑马线”,是否达到价值认同是个人是否愿意 留下来与组织一路同行的重要因素 。增强价值认同,可以从历 史价值、标杆价值、规则价值的认同等维度着力,让组织的文 化理念和价值观蕴含其中并贯穿始终。

首先要强化对历史的价值认同 。学习历史,是为了让自己 知道从哪里来、往哪里去,该怎么走;认同历史,新员工才会发 现这个组织如此优秀 ,才会觉得幸好身为其中一员并为之不 懈努力 。可以结合组织发展历程开展专题教育,追溯重大重要 科研成果的攻关过程, 在历史传承中凸显组织文化本质和价 值导向,以重大成就激昂士气、激发奋进动力。

要强化对标杆价值的认同 。可以采用标杆驱动法,就是树 立目标并拆解出达标的关键路径 ,使员工认识到“ 标杆学得 会、标杆可复制、标杆可超越”。可以从杰出人物的科研历程中 入手,弘扬科学精神,挖掘人物成功背后的逻辑和路径,用他 们的事迹去丰满文化内涵,焕发出深刻而持久的感召力,为青 年人提供成长遵循和行为榜样。

( 三)着眼于增强情感认同,归心 归属、融合融入

实现情感认同是决定一个人是否尽心尽力履行职责 、在 组织中是否留得长久的重要因素 ,其中的关键是组织在个人 成长中的助力作用是否发挥得足够充分。

在员工的成长过程中,导师发挥非常重要的作用,也是增 强情感认同的最佳载体 。特别对于新员工来说,在职业生涯初 期, 干扰自己的主要是内心陌生感导致的忧虑怀疑 、 自我设 限 。导师是新员工前进的指路者和指导者,能够帮助其有效消 除内心的障碍、破除工作中的阻滞 。为此,组织应从导师选选、 导师激励、导师回馈等维度进行系统设计,即把具有意愿度 、 专业度和利他心的人选出来成为导师, 并将带教结果与导师 的个人收益挂钩,体现责权利的匹配,从而最大限度地激发导 师的积极性;同时,通过多种形式增强对导师的认可度和展示 度,例如,通过聘任仪式、师徒共同签署新员工培养方案、考核 优秀的新员工与导师同台领奖等方式, 让导师进一步体会到 为人师表的荣誉感,获得精神回馈 。另外,各级领导者也在扮 演着重要的“导师”角色,应着力关注人才成长,引导员工在正 确履职尽责的同时不断自我提升,并加强对员工的人文关怀, 体现组织温暖。

员工在成长过程中不可避免地会面对“ 能力恐慌”。针对 员工因自身知识能力与工作实际之间存在差距而产生的能力 恐慌,可以通过积极开展知识传承工作,立足基础性的学科知 识、关键性的专业知识、具体业务中的专项知识等维度,着眼 于构建系统完备、实用性强的课程体系;同时,在课程体系设 计过程中, 密切结合不同类型课程的特点 ,综合运用 ADDIE (交互式课程设计模型)、CBET(能力本位教育培训模型)[3- 5]等 课程设计开发模型及工具,以提升课程的有效性和针对性,为 员工的成长搭建良好的平台。

三、结语

卓越的组织无不有自己的精神构造 。特别对于承担建设 科技强国使命职责的科研机构而言 ,必须秉持超越物质追求 的宏大使命,强化对知识型劳动者高维度驱动力的激发 。其关 键在于要实现个人与组织的“三认同”,即实现战略认同,使个 人发展与组织战略融合,才能同向发力;实现价值认同,使个 人价值观与组织理念合拍,才能汇聚合力;实现情感认同,使 个人对组织有归属感,才能进发强力 。三者相辅相成,并贯穿 组织的始终,成为员工的主要奋斗动力。

参考文献:

[1] 田涛 .制度、理念、人—华为组织与文化的底层逻辑 . 中信出 版社,2020.

[2] 丹尼尔·平克.驱动力. 浙江人民出版社,2018.

[3] 黄光雄,蔡清田 .核心素养:课程发展与设计新论 . 华东师范大 学出版社,2017.

[4] 周平,范歆蓉.培训课程开发与设计. 北京联合出版公司,2015.

[5] 张斌,熊奥.数据时代的知识管理[J/ OL].知识管理论坛,2020.5 (04):219- 226.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/72187.html