SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要: 乡村振兴是我国新时期社会经济发展的重要战略举措,而教育扶贫是乡村振兴的重要内容 。少数民族地区普遍存在着民众教育观念落后、受教育程度低、升学率低 、辍学率相对较高等问题 。文章结合广西瑶山地区教育发展及教育扶贫现状,指出存在的问题,并提出相应的措施建议。

关键词:大瑶山 教育扶贫 存在的问题 对策研究

一、瑶山地区教育发展现状不容乐观

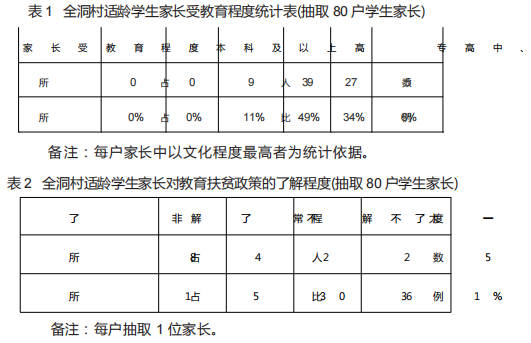

笔者通过参考查阅广西东兰县三弄瑶族乡扶贫办关于全洞村学生受教育统计情况;访谈三弄乡阳光幼儿园、中心小学;长乐镇中学、东兰民族中学部分教师以及部分民众等方式,获得了全洞村学生受教育状况、在校表现情况及家长受教育程度,调查的数据均是对全洞村的调查数据,包含各年龄、各文化层次的群体 。根据整理发现瑶山地区全洞村教育状况及对民众对教育扶贫的认知存在如下情况 。(数据详见表 1、表 2)

(一)义务教育入学率达 100%,但依然存在因学生厌学而产生个别的辍学现象

近年来,随着教育扶贫政策的有序推进,义务教育保障是中 央关于脱贫攻坚的一项重要指标。数据显示,该地区义务教育保 障达到 100%,但仍存在个别辍学现象 。3 年来累计发生辍学现 象 5 次,经政府 、学校及家长的多方努力劝返后均能够回校就读。

(二)初中以上入学率低

瑶山地区, 特别是贫困村学生学习基础较差 、综合素质较低 。中职、高中在校人数较少,其中 2019 年仅有 18 人,2020 年 17 人,2021 年 16 人 。2019—2021 年,高职高专累计在校人数仅 分别为 7 人、11 人、12 人;本科在校人数分别为 3 人、4 人、4 人; 无研究生阶段在校就读学生。

(三)中职、高职教育亦存在辍学现象,且劝返成功率低

近 3 年来累计辍学人数为 4 人,经多方劝返无效后,均放弃学业,在外务工。

(四)学生家长受教育程度普遍较低

通过对随机抽取的全洞村适龄学生的 80 位家长的受教育程度进行分析,每户家长中以文化程度最高者为统计依据,数据显示其受教育程度普遍较低, 其中小学及以下文化程度占比40%, 初中文化程度占比 49%, 高中及中专文化程度仅占比11%,无高职高专及以上文化程度。

(五)学生家长对国家教育扶贫政策了解不深入笔者在抽取的 80 户学生家长中对当前国家教育扶贫政策的了解程度进行访谈,围绕雨露计划补助、降档立卡贫困户子女学杂费、农村义务教育学生营养改善计划膳食补助、中等职业学校国家助学金、高等学校国家助学金、不同高中国家助学金以及义务教育寄宿生生活费补助 7 个方面, 对于以上国家教育扶贫政策不太了解的家庭占比 34%,只了解一些的占比 56%,非常了解的仅占比 10%。

二、瑶山地区教育过程存在问题

(一) 自然条件恶劣,交通不便

全洞村身处大石山区,石漠化严重,水土资源匮乏,皆为旱地,无水田,海拔 800 米左右,是广西壮族自治区级极度贫困村, 全村 220 户,825 人, 其中瑶族占比 50%以上 。总耕地面积 556 亩,人均为 0.7 亩 。因地理受限,村民分散在 13 个村民小组 27 个自然屯,本村无幼儿园、小学等,学生上学需要到 9 公里之外 的乡镇幼儿园、小学就读,初中阶段需要到其他乡镇就读,因交通不便,一定程度上影响学生的读书热情。

(二)留守儿童增多,家庭教育缺失

家长的受教育程度普遍较低 [1], 缺乏对学生子女的有效指 导。同时,随着市场经济的有序发展,为进一步提高生活水平,大石山区青壮年家长外出打工的现象极其普遍, 这对增加家庭经济收入和转变固有思想观念有明显益处 。特别是西部民族地区 大石山区贫困村,因当地的农林牧副渔生产资料匮乏,民众依附 于当地资源的劳动收入无法满足日常生活、教育等支出,青壮年家长大多外出务工,因此,便会出现大量的留守儿童,常住人口的人员年龄结构呈现两极化,即祖辈和孙辈,这对小孩的家庭教育造成明显缺陷。

(三)长久的自我封闭,形成消极的价值取向

良好的社会教育环境对提高全民综合素质具有至关重要的作用,反之则会带来不良社会影响。以全洞村为代表的大石山区为例,由于交通不便与世代世居民族的自我封闭,一定程度上形 成了不良的贫困文化,主要表现为:“听天由命的人生观,安贫守 旧的生活观,重农轻商的财富观,安土重迁的乡土观,好逸恶劳 的人生习性,厚死薄生的消费观,多子多福的生育观,消极等待 的时间观,盲目排外的社群观”[2]等,使生活在其中的人形成一种 消极的价值取向和一成不变的思维定势, 不注重下一代的培养 与引导,教育观念落后,只看重自身一代人的“及时行乐”,奉行 “儿孙自有儿孙福”的理念,缺乏有效的教育指导 。同时,严重的重男轻女思想,不注重女孩子的教育,片面认为女生“识字儿”便 可,由此便产生了不良的婚恋观,女生在 18 岁时大多均已结婚 生子。

(四)师资力量参差不齐,教育资源分布不均

目前,瑶山地区普遍存在着师资力量参差不齐、教育教学资源相对落后的现象,因山区部分地区的学校配套设施不够完善, 教师住宿环境差、薪资待遇低,教师人才流动性较大,优秀的年 轻教师未能“留得住”,接续师资未能及时“引进来”;部分老年教 师由于长期在此教学,无上升空间,渐渐形成了思想惰性,缺乏 进取和创新精神,同时,随着数字化赋能教学质量提升进程的逐 步推进,数字化在拓展教学时空、共享优质资源、改进课程内容、 丰富学生学习方式、精准开展教学评价等方面具有举足轻重的 作用,并得到了广泛应用,数字化智慧教学模式已经开始延伸至 山区的教育领域,部分老年教师受年龄及学习适应能力的限制, 逐渐难以紧跟当前教育发展的要求, 势必影响瑶山地区教育质量的提高。

(五)过早接触网络环境,内生动力不足

网络对于青少年的成长是一把双刃剑, 一方面有利于快速 便捷接触新知识和新文化,改变传统线性思维所固有的较狭隘、 死板的弊端,有利于培养学生的发散性思维和创造性,从而激发 学生的创新思维和交流意识 。但同时,网络是一个虚拟的世界, 过度接触网络,缺乏家长的监管,会影响其社会适应行为,还可能患上“网络社交障碍症”;过分地依赖网络,导致学生自主学习 能力较低,一定程度上不利于成长成才及后期自身的社会化。

三、理山地区教育扶贫对策研究

(一)加大教育扶贫政策宣传

各级政府学校应加大扶贫政策宣传力度, 全面提高民众对 各项教育扶贫政策的知晓率,确保扶贫政策深入民心,实现全覆 盖。“要推进教育精准脱贫,重点帮助贫困人口子女接受教育,阻断贫困代际传递, 让每一个孩子都对自己有信心 、对未来有希 望”。在少数民族贫困山区,要充分发挥驻村扶贫工作队作用,在 入户遍访过程中,特别是对建档立卡户家庭进行广泛宣传,结合 受教育子女的实际情况及未来的升学发展, 细致解读与其自身 家庭息息相关的扶贫补助政策,使其消除“供不起学、读不起书” 的种种顾虑。同时,学校也应加强与家长的沟通,在“家校联合培 养”机制的基础上,宣传在校学生所能享受到的教育扶贫优惠政 策,以及优秀学生的榜样故事,使其能够在孩子的求学生涯中传 播更多的正能量,逐渐消除“读书无用论”的偏见。

(二)完善乡村教师激励机制

习近平总书记早在 2015 年的《在中央扶贫开发工作会议上 的讲话》中指出:“国家教育经费继续向贫困地区倾斜、向基础教 育倾斜、向职业教育倾斜,特岗计划、国培计划同样要向贫困地 区基层倾斜。要帮助贫困地区改善办学条件,加大支持乡村教师 支持力度,建立省级统筹乡村教师补充机制”。当地政府要制定 良性的教师激励机制,在工资待遇和发展晋升上给予政策倾斜, 解决好青年教师的生存和发展问题,让优秀青年教师能够“留下 来、稳得住、有认同”,才能更好地发挥其积极性和创造性,全心 全意投入到乡村教育事业中,教出风格、培育出人才。

(三)重塑贫困人 口价值理念

对于深受“贫困文化”禁锢并“甘于贫困”的现象而言,要想 改变其固步自封、盲目排外、好逸恶劳等消极价值取向,必然需 要充分发挥广大社会各方的“文化扶贫”资源,改善其落后的文 化生态环境,重塑贫困人口价值理念。“实施文化扶贫,必须依靠 科技创新,充分发挥科技和人才的支撑作用,加强职业教育和新 型职业农民培训,提高贫困人口科学文化素质”[3]。同时广泛开展 文化交流活动,实现“走出去”与“引进来”相结合。充分利用大学 生“三下乡”“夏令营”等活动,将城市的新思想、新潮流、新知识、 新面貌带到乡村,达到“带动一批、影响一批”,结合当地实际情 况和传统文化 、文化资源和民风民俗, 打造当地独特的文化活动。

(四)激发内生动力

“教育是促进人的全面发展的主要途径,通过教育和学习使人的素质、知识、能力及技能水平得到提升,可持续发展得到增 强 。教育能帮助弱势人群改变观念、提高知识和技能水平,是缩小知识差距、促进社会公平的有效手段,也是贫困人群增强可持续脱贫能力的关键”[4]。贫困山区发展教育要把扶贫和扶志、扶智 结合起来,贫困子女要想改变当前生存现状,必须加大内生动力 的培养力度,提升通过教育提升自我的主观能动性,充分挖掘精神匮乏、智力匮乏、信息匮乏以及“贫困价值观念”等内因问题, 通过接受广泛的教育来实现,用知识来改变命运。

参考文献:

[1] 王军,董艳 . 民族文化传承与教育[M]. 北京:中央民族大学出 版社,2007:11.

[2] 饶世权,鞠廷英 .从文化扶贫到文化精准扶贫:近三十年来我 国文化扶贫研究述评[J]. 西华大学学报(哲学社会科学版),2017(02): 47.

[3] 赵迎芳 . 当代中国文化扶贫存在的问题与对策[J]理论学刊, 2017(05):120.

[4] 教育部课题组编 。深入学习习近平关于教育的重要论述[M]. 北京:人民出版社,2018:68-69 .

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/63624.html