SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:双狼沟铁矿位于和政县秦许乡。笔者在充分研究前人工作成果的基础上,结合近几年的勘查成果。总结了铁矿的矿体特征及找矿标志,认为其找矿前景乐观。

关键词:双狼沟,铁矿,地质特征,找矿标志

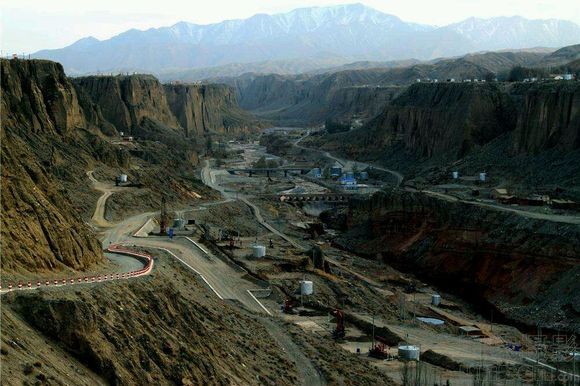

甘肃省和政县双狼沟铁矿位于和政县县城正东方向直线距离17千米处,属和政县禾驮乡管辖,212国道从和政县境内通过。和政县至工作区有简易公路相通,区内交通较为方便。是甘肃省地矿局第二地质矿产勘查院通过地、物、化、遥等勘查手段和综合研究发现并评价的铁(化)矿点。有进一步深入探索研究的意义。

1区域地质背景

该区位于秦岭东西向复杂构造带和祁吕弧西翼褶带的复合部位,为铁沟—多楞沟多金属(金)成矿带西端,该带内分布铁沟铁矿床,大槐沟铜、金矿点,松香滩铜、金矿点,矿带受母太子山—白石山断裂控制。沿该带有多处小岩体(珠)产出,矿床(点)均产于岩体(株)接触带部位。

1.1地层

工作区地层不太发育,主要有石炭系、下二迭统、上二迭统、中三迭统、第三系及少量第四系。地层走向280°~300°,倾向SW,倾角50°~70°现由老而新分述如下。

1.1.1石炭系(C)

石炭系分布于区域南部,下统(C1)以砂岩为主,夹粉砂岩、砂砾岩及灰岩;中统下加岭组(C2x)以灰岩为主,夹砂岩、粉砂岩、页岩及少量砾岩。上统上加岭组(C3s)由碎屑岩及灰岩组成。

1.1.2下二迭统(P1)

下二迭统包括四个岩性组:

(1)第一岩组():分布在小牛圈-新营关一带,呈北西西向带状展布。为一套典型的碳酸盐建造,中下部为浅海相沉积。岩性主要为灰白色厚层块状中细粒-粗粒大理岩,和深灰、黑灰、灰白色厚层块状灰岩、结晶灰岩,局部夹细晶大理岩及多层不稳定含砾灰岩。在灰岩中,含大量蜿足类、珊瑚、蜓蝌等化石,其厚度显著增厚。

(2)第二岩组():分布在路沟山-黄花岭一带,呈北东东向狭长带状展布,与下伏地层整合接触。为滨海相碳酸盐建造。岩性主要为黑灰、黄灰色厚层块状中细砾岩与灰白、浅灰色厚层块状结晶灰岩、灰岩及含砾大理石互层,该层砾岩石成分复杂,分选性差,砾石大小悬殊很大,磨园度低。厚度1860米。

(3)第三岩组():分布在开顶峡-柏里杨洼一带,呈北西西向带状展布。本组为一套巨厚碎屑岩沉积。下部岩性主要为绿灰、灰黑、深灰色粉砂质板岩、粉砂岩与同色中厚层细粒长石石英砂层互层,夹有浅灰色中厚层细砾岩及灰岩。中部岩性主要为灰白、浅肉红、浅灰色含砾大理岩夹数层黑灰、绿灰、褐灰色中厚层粉砂岩及粉砂质板岩。上部岩性主要为绿灰、紫灰色中薄层长石石英粉砂岩与黑灰、深灰色堇青石板岩及云母质板岩互层,夹黑灰、浅肉红色厚层细粒长石石英砂岩和多层绿灰、黄褐色厚层细砾岩,厚度18670.0米。本组在纵向上,自下而上,由粗变细,构成明显沉积韵律,为一套复理石式建造。

(4)第四岩组():分布在小牛圈-天顶峡一带,呈北西向带状展布,与下伏地层呈整合接触,为一典型的浅海相沉

积碳酸盐建造。下部岩性为褐黄色厚层块状砾岩及灰色含砾灰岩;上部岩性为浅灰、深灰色厚层块状灰岩、结晶灰岩及灰白色大理岩,局部夹炭质板岩。厚度400米。

1.1.3上二迭统(P2)

本统地层分布在羊毛沟-柏里杨洼一带,呈北西西向狭长带状展布。主要为一套含煤岩系地层,被区域性北西西—南东东向两条断层所切割。

(1)第一岩组():下部为灰褐色厚层块状砾岩,上部为绿灰、灰黑色泥岩夹薄层砂岩及灰岩,厚度657米。

(2)第二岩组():下部为灰绿、紫红色厚层块状砾岩夹

黄绿、灰黑色泥岩及薄层砾状灰岩,上部灰黑色板岩夹浅灰色块状灰岩,厚度>980米。

本统地层由地受区域断层的影响,在天顶陕一带仅涉及岩性,小牛圈至西而为(相当上部层位)。岩性下部为灰、

黄褐色粉砂质板岩,粉砂岩夹多层灰黑色中厚层含生物碎屑灰岩及黑色碳质泥岩夹煤线;上部为灰黑色岩质泥岩、灰岩。到柏里洼质泥岩中,仍见不稳定煤线(相当于下部的上部层位)。

本统为一套典型含煤建造,为海陆交替相沉积。本区沉积较细,灰岩层数增多,反映当时本区海水较深,向东至锅麻锅滩,向西至柏里杨洼一带海水较浅,并有沼泽相沉积。

1.1.4中三迭统(T2)

出露于响水河一带,呈北西西向带状延伸,为一套碳酸盐建造,由砂岩、砂质页岩、灰岩组成。

1.1.5新近系临夏组(N2l)

由黄褐色、砖红色砾岩、砂岩、黏土岩组成分布于区域北部。

1.1.6第四系(Q)

主要为残坡积层,次为冲洪积层,广泛分布于工作区的坡地、沟谷中。

1.2构造

该区由于处于秦岭东西向构造带与祁吕弧西翼复合部位,双朋喜-太子山隆起带北侧的母子山-扎那山复向斜轴部和北翼,各种构造体系、构造形迹较复杂。区内总的构造线方向为北西西—南东东向,与地层总的产状基本一致。工作区主要为一向南或南西倾斜的单斜构造。

1.2.1褶曲

(1)母太子山-扎那山复向斜:主体由二迭系地层组成,长67千米,轴线方向280°~305°,两翼倾角45°~50°。西段次级褶皱发育,受平山岩体破坏,由平山岩体向西,轴向近东西向展布后受母太子山横断层破坏向北挪动,在横断层以西轴向又呈近东西向。轴部为上二迭统含煤岩系,北翼为下迭统(倾向南西),南翼为下二迭统及石炭系(倾向北东)。

(2)响水河背斜:由T2组成,轴线方向为320°,长7.5千米,褶皱开阔,两翼对称,北翼倾角55°,南翼倾角57°,轴线略弯曲呈一反“S”形。

1.2.2断裂

(1)太子山—前东湾冲断层:该断层分布在工作区北部,断层南倾,为中三迭统砂岩、灰岩、页岩逆覆于上新统砖红色砂岩、砾岩之上。长达64千米,倾角40°,其展布方向由290°~270°,结构面本身呈弯曲的不规则波状。

(2)西土房—花崖山冲断层:分布在工作区南部,向北倾斜,长达58千米,倾角45°~70°,展布方向270°~305°,西端明显的向北偏转,见破碎带、构造角砾岩、擦痕。区测报告认为该断层控制了本区岩体的侵入和矿点的形成。

1.3岩浆岩

工作区侵入岩较发育,自西向东有土门坎、铁沟、兴时沟、平山等岩体。这些岩体沿区域构造线方向呈带状断续分布,小峡、白石山、大槐沟地区仅有一些小侵入体。

(1)平山岩体,出露面积约15.75平方千米,呈岩株状产出,外形不规则,侵入于下二迭统地层中,岩性以花岗闪长岩为主,部分地段见岩石具似斑状结构,局部偶见有少量钾长花岗岩。分布于黄花岭—平山一带,为工作区主岩体,呈岩株向东分枝产出,长轴呈305°方向,顺层入侵,石咀膨大部分超复于大理石之上。

岩石呈灰绿色、灰白色、褐黄色和肉红色,半自形粒状结构为主,细粒、局部可见中粒(>2mm)及微粒(<0.1mm),块状构造。成分主要由斜长石、碱性长石、有色矿物和石英组成。岩石具绿泥石化、绿帘石化、绢云母化、泥化、钾化,围岩北部具大理岩化,局部矽卡岩化;东南部具角岩化。沿接触带见不同程度多金属矿化。

(2)铁沟、兴时沟岩体,呈岩瘤状产出,面积0.18平方公里,侵入于下二迭统地层中,形状为纺缍形,岩性主要为斑状花岗岩,深灰、浅肉红色,似斑状结构,块状构造。

上述岩体侵入时代属燕山早期,与成矿关系较为密切,在铁沟和兴时沟一带见有矽卡岩形多金属(铁帽)矿产和矽卡岩型赤铁矿,在兴时沟岩体北接触带上还见有钨、钼的矿化现象。

该区脉岩常见有细晶闪长岩、闪长玢岩、花岗斑岩和石英脉,其展布方向多为近南北和东西向。

1.4变质作用

区域围岩蚀变,主要表现为接触变质和接触交代作用,以前者为主,热液蚀变强度不大、局限。该区近岩体处为接触交代形成的矽卡岩带(SK),矽卡岩带之外为热变质形成的大理岩带。

矽卡岩分布在火成岩与大理岩之内变质带上。一般宽约5~10公尺,呈暗深绿色,肉眼观察金属矿物有浸染状之磁黄铁矿、黄铁矿及微量黄铜矿,而非金属矿物如柘榴子石等,皆为见到,经磨片鉴定有大量之长石、石英及7%~8%之方柱石,故定名为矽卡岩。风化后之黄钾铁矾出露较广,并且在五、十两个探槽中,矽卡岩与大理岩之接触带上见有含磁铁、褐铁矿及少量菱铁矿。矽卡岩与矿区成矿关系密切。

大理岩带位于矽卡岩带之外,宽度几十~几百米。

1.5区域矿产

区域内矿产资源丰富,已发现多处铁矿床(点),已知矿产以内生为主。从东到西有小峡铅矿化点、鹿沟锑矿化点、石咀铜矿点、倒流水沟脑铁、铜矿化点、松香滩铜矿点、白石山磁铁矿化点、大槐沟铜、钨矿点、大牛圈磁铁矿点,展布于岩体接触带附近,尤其岩体枝叉处,受接触带和次一级层间破碎带及层间裂隙控制。其产出形式多以裂隙充填为主,其形成多为中温热液成因类型,其规模一般较小,仅作为进一步找矿的标志。

2矿区地质特征

矿区位于祁吕弧形西褶带的双朋喜-太子山隆起带北侧的母子山-扎那山复向斜轴部和北翼。

2.1地层

矿区范围内出露的地层主要为二迭系下统(P1)的厚层灰岩,经接触变质,重结晶为白色结晶大理岩。

大理岩为乳白色(风化面浅灰色),块状构造,糖粒状结构。质纯,方解石含量一般超过95%。岩性均一,不显层理,难以划分岩层层序,仅根据其重结晶程度区分阶段中粒大理岩及细粒大理岩两种。前者粒度多为1~2毫米,后者粒度小于1毫米。两种大理岩围绕岩体呈环带分布。近岩体处为中粒大理岩,宽100~400米;向外渐变为细粒大理岩,大理岩的分布范围颇为宽广,总宽度在800~1000米左右。矿体即位于大理岩裂隙中。

2.2构造

2.2.1褶皱构造

本区总的为一单斜构造。矿区西北部碎屑岩呈单斜产出,碎屑岩与大理岩为连续沉积关系,因而大理岩呈单斜产出。单斜构造倾向为280°~300°,倾角50°~70°。在单斜构造中还存在有小型褶皱。

2.2.2断裂构造

本区断裂构造较发育,以压扭性、扭性的斜冲断层、平移断层为主,次为压性冲断层。断裂面比较平直,发育有规模不等的挤压破碎带。破碎带中的充填物为两盘岩石破碎而成的砂状碎屑夹少量角砾。在主断裂面上往往充填有断层泥,并常具褐铁矿染色。充填物固结程度较差,多数为半胶结状态。根据擦痕判断,断层的扭动方向多为南盘向西而北盘向东,呈顺时针扭动特点。断裂活动具多期次和继承性特点。

2.3岩浆岩

(1)岩体形态、规模及产状。铁沟石英二长斑岩体,主体部分近南北向,长300余米,最宽150米。北端分为两枝:一枝呈北北西向伸展,长约150米,宽50米左右;另一枝呈北东向伸展,与兴时沟岩体衔接。岩体总面积约0.06平方千米,呈岩瘤状。岩体主体部分向东倾斜,倾角陡立,约70°~80°与围岩的关系在大部分地段呈侵入接触,南端则为断层接触。该岩体地质年龄为179.5百万年,属燕山早期。

(2)岩石矿物特征。本区的岩石以石英二长斑岩岩(ηOπ51)为主,浅灰—灰绿色,块状构造,斑状结构。斑晶占岩石的20%~40%,以斜长石为主,次为角闪石及黑云母,少有钾长石。斑晶粒度一般从几毫米至2厘米,基质以微粒结构为主,粒度多在0.05~0.2毫米间,矿物成份与斑晶同。岩石中石英含量为20%,长石含量大于70%。暗色矿物5%~10%。岩石中普遍含微量黄铁矿(含量约0.5%~1%)。主要呈星点浸染状出现。

(3)岩石化学特征。本区岩石的SiO2含量在63.81%~71.74%之间,平均67.96%,与中国花岗岩平均成分比较,SiO2偏低,属酸度较低的花岗岩类岩石。

(4)岩体剥蚀深度。工作区岩体从定向分布上和岩体特征,岩性组合上为同源同期产物,结构细粒为主,包含较多捕虏体(无蚀变)和拆离体存在-平山岩体明显,表明岩体剥蚀深度较小。

又据岩体主要为绢云母化、绿泥石化,未见纳长石化;局部(舌状部位)在接触处见有混染作用;斜长石或多或少具环带构造;岩体内外岩性结构变化不显著;条纹长石代替钾长石;具一定的接触变质宽度;具一定脉岩相产出;岩体产状为岩株、岩瘤等特征,工作区岩体应属浅成相,平山岩体相对其它岩体略深些—偏中浅成相。

2.4变质作用及围岩蚀变

工作区内岩石均受浅变质作用改造,形成浅变质的板岩、变粉砂岩、结晶灰岩等,其主要表现在对岩石的结构、构造的改变以及一些低序次变质矿物的形成。

区内动力变质作用仅局限在断裂带内,岩石较破碎,构造片理发育,形成碎裂岩,角砾岩等。

工作区围岩蚀变不甚发育,蚀变主要有浸染状褐铁矿化、黄铁矿化、硅化、高岭土化、炭化、粘土化及少量的重晶石化。

3矿体特征

3.1矿体空间分布、规模

通过钻探工程及地表揭露工作,采矿权范围内共圈定铁矿体3条,Ⅰ、Ⅱ号矿体,均为中温裂隙充填型褐铁矿脉,两条矿体均赋存于下二迭统大理岩、褐红色泥岩中,矿体呈雁行排列,彼此大致平行,部分矿体具有膨缩变化现象,矿体均呈北西西向展布,向南西倾,倾角一般70°~80°,并随深度的增加倾角有变陡之势。Ⅲ号矿体为铜、铅、锌、钼褐铁矿体,产于接触带以外大理岩中。

3.2矿石质量

(1)矿石特征。矿区矿石主要为粉末状褐铁矿石,伴生有铜、铅、锌、银,推测由含多金属的硫铁矿脉氧化而成,另外开采中发现矿体中局部残留有致密块状硫铁矿石的团块。

矿石呈黄褐色粉末状,块状构造。赤铁矿、磁铁矿、黄铜矿与其共生,分布于其中呈星点状。而比较常见的是赤铁矿,呈不规则的晶体分布于其中,其可能是由于交代作用的结果。褐铁矿粉末与粘土质混淆在一起,不均匀,有时粘土较多,成为包体出现。

(2)岩石化学特征。主要矿石矿物为褐铁矿、赤铁矿、磁铁矿、黄铜矿次之。矿物生成顺序为:磁铁矿→赤铁扩→褐铁矿。伴生金属矿物主要为方铅矿、铅钒、黄铁矿、黄铜矿、钼矿等,呈脉状浸染状出现于褐铁矿石中,非金属矿物有石英、方解石等。

(3)矿体围岩和夹石。矿体与围岩界线清楚,围岩为大理岩,有时在矿体上盘,近矿体处有些黏土,似次生产物。上盘之大理岩铁质渲染较深,铁质可能沿大理岩之裂隙,节理充填而成,白色方解石结晶很清楚,一般结晶颗粒达1~3毫米。颗粒之大小与距离火成岩、矿体的远近有关,产状不清,一般铁染带宽约30~50米。矿体下盘之大理岩矽卡岩化较深,特别是当它与火成岩接触时,矽卡岩化现象更为明显,其结果使岩石坚硬,与矿体对比,在地形方面常呈悬崖、陡壁之正地形出现。推测矿体受大理岩裂隙控制。

4结论

本次工作在充分利用已有勘探资料的基础上,采用现场调查的方法,根据矿山开采情况重新圈定矿体并估算了资源量,尽可能做到真实的反映矿山现有资源状况和开采现状。

本次主要研究对象为采矿许可证范围内的2条矿体,经实地调查核实矿区范围内矿体总数为3条,但由于Ⅲ号矿体不够可采厚度,故本次未参与资源量估算。矿山开采至今主要对I号、II号矿体进行了开采,目前I号矿体已开采完毕,II号矿体仅开采了2969米水平中段以上矿体尖部。矿山选矿方法为手工拣选,粉状矿石由于品位较低,只能作为水泥原料的添加剂,块状矿石用来冶炼,但未作矿石加工选冶性能试验。通过本次进一步研究铁矿体的空间展布特征,以期扩大矿体规模。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/59849.html