SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:文章利用2005—2019年黑龙江省重点国有林区林业生态环境与社会经济相关数据,构建林业生态环境—社会经济评价体系,计算生态环境综合评价值及社会经济综合评价值,判断黑龙江省重点国有林区林业生态环境与社会经济发展态势;计算生态环境子系统与社会经济子系统耦合度及耦合协调度,对黑龙江省重点国有林区生态环境与社会经济作用关系进行评价,并得出结论。

关键词:生态环境—社会经济评价体系 耦合度 耦合协调度 黑龙江省重点国有林区

一、引言

黑龙江省重点国有林区占地面积大、地理位置重要、生态环境系统良好等特性使其处于重要地位。2015年国务院印发《国有林区改革指导意见》,要求林区应将保护天然资源为首要任务,以协调发展为目标,逐步减少至停止天然树木资源商业性砍伐,改善林区产业结构,开发林区旅游项目,关注林区员工生活基础设施建设、生活福利及退休员工幸福度等,全面改革国有林区发展。

国有林区的发展,应该关注林业生态环境及林业社会经济的协调发展,我国相关研究成果十分丰富。马文学(2012)选取伊春国有林区为研究对象,采用主成分分析法及层次分析法,探讨生态环境经济、产业经济及可持续发展三种协调发展理论,研究结果表明伊春国有林区需要实施生态环境保护和经济转型。张琦(2016)运用文献分析、系统分析等方法,研究了黑龙江省国有林区生态环境系统发展的问题。李朝洪,赵晓红(2019)构建森林生态环境经济绩效评价系统,利用熵权TOPSIS模型等测算了东北国有林区森林生态环境经济绩效,王兵等(2017)依据《森林生态环境服务功能评估模范》,对东北及内蒙古重点国有林区生态环境及经济价值进行测算。因此,本文在天保工程及改革指导意见实施的前提下,对我国黑龙江省重点国有林区的生态环境子系统及社会经济子系统耦合协调度进行测算,以期为黑龙江省重点林区发展提供一些参考依据。

二、林业生态环境—社会经济系统综合评价

(一)指标体系构建

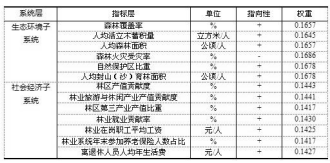

林业生态环境—社会经济系统是综合了多种要素的系统。本文参考已有的研究成果,结合林区的实际情况,构建评价指标体系。林业生态环境—社会经济评价系统分为两个子系统,包含13个指标,其中生态环境子系统包含森林覆盖率、人均活立木蓄积量、人均森林面积等。社会经济子系统包括林业产值贡献度、林区第三产值比重、林区就业贡献率等。

本文的数据主要来源于《中国林业统计年鉴》《中国统计年鉴》及《中国林业和草原统计年鉴》等。采用熵权法得到权重并计算黑龙江省2005—2019年重点国有林区生态环境综合评价值及社会经济综合评价值。熵权法是一种客观赋权法,能够反映数字中的信息和关系,相关熵权法的研究已经十分成熟,本文不再赘述,具体指标及相关权重如表1所示。

表 1 林业生态环境 - 社会经济系统评价指标体系

(二)综合评价及分析

计算生态环境综合评价值及社会经济综合评价值:

在利用熵权法计算得出生态环境子系统与社会经济子系统各指标权重之后,进行(1)(2)的计算,得出我国黑龙江省重点国有林区的生态环境、社会经济子系统综合评价值。

黑龙江省重点国有林区中,生态环境子系统及社会经济子系统综合评价值在2005—2019年总体均呈上升态势,其中,生态环境子系统2006年及2008年有所下降,其余均上升,社会经济子系统综合评价值在2008年、2014—2015年及2019年均有所下降,但总体趋势仍然为上升趋势。

2005年生态环境综合评价值与社会经济综合评价值较为接近,说明发展水平较为接近,2005—2008年,社会经济综合评价值均高于生态环境综合评价值,这表明黑龙江省重点国有林区在2005—2008年,社会经济子系统的发展优于生态环境子系统。在此之后,生态环境子系统迅速发展,与社会经济子系统不断接近,甚至反超,2009—2019年间,生态环境子系统的综合评价值则高于社会经济子系统的综合评价值。

三、生态环境—社会经济系统耦合协调分析

(一)生态环境—社会经济系统耦合协调度计算

首先计算耦合度,耦合度可以反应生态环境综合评价值与社会经济综合评价值的作用关系强度,并且所得计算值与强度呈正相关,计算公式如下:

C=2姨(MS×ST)/(MS+ST)2

其中,C代表耦合度,ST表示生态环境综合评价值,MS表示社会经济综合评价值,当C接近于1时,表明生态环境综合评价值与社会经济综合评价值互相作用强度较大。

其次计算协调度,协调度可以反映两者之间的关联优劣程度,计算公式如下:

T=m×ST+n×MX

D=姨C×T

其中,T为综合指数,D为耦合协调度,m,n待定权重,本文认为生态环境与社会经济具有同等重要性,因此取m=n=0.5。

参考过往文献,确立黑龙江省重点国有林区林业生态环境与社会经济协调度等级。

(二)结果分析

利用(3)-(5)式,可以计算出T、C、D值,结果如表2所示。

表 2 黑龙江省重点国有林区生态环境—社会经济协调度

根据表2的结果绘制黑龙江省重点国有林区生态环境—社会经济系统耦合度及耦合协调度折线图。可以得出以下结论:

第一,黑龙江省重点国有林区生态环境—社会经济系统耦合度在2005—2019年呈现波动变化,由2005年的0.4998变为2019年的0.4936,其中,2006年、2008年、2011年、2012年、2014年、2015年及2019年均有轻微下降,耦合度整体升降区间小于0.02,可以得出黑龙江省国有林区生态环境系统与社会经济系统相互作用关系改变程度较小。2005—2019年耦合度均低于0.5,表明生态环境系统与社会经济系统相互作用有待提高。

第二,2005—2019年黑龙江省重点国有林区生态环境系统及社会经济系统耦合协调度整体呈上升态势,仅有2006年及2008年下降,其余均上升,耦合协调度由2005年的0.3614上升至2019年的0.6174。

第三,根据表3的计算结果及耦合协调度的划分标准,可以得出2005—2008年生态环境子系统与社会经济子系统呈轻度失调衰退阶段,2009年呈濒临失调衰退阶段,2010—2017年呈勉强协调发展阶段,2018—2019年呈初级协调发展阶段。

第四,黑龙江省重点国有林区社会经济子系统与生态环境子系统在2005—2010年为失调阶段,随着政府的大力发展,2010年后转为协调发展,且在2018年呈现初级协调发展状态。

第五,2019年生态环境子系统与社会经济子系统的耦合协调度指数为0.6174,距离优质协调发展还有一定的发展空间。

四、讨论

本文基于2005—2019年黑龙江省重点国有林区相关数据,构建林业生态环境—社会经济系统评价指标体系,利用耦合协调度模型,对黑龙江省重点国有林区生态环境—社会经济系统耦合度及耦合协调度进行测算,从结果来看,黑龙江省重点国有林区社会经济子系统与生态环境子系统发展趋势呈正方向,耦合度呈波动趋势,耦合协调度整体呈上升态势,2010年后,生态环境—社会经济系统由失调衰退阶段转变为协调发展阶段,2019年呈初级协调发展阶段,仍然具有一定的发展空间。

参考文献:

[1]马文学.伊春国有林区生态环境保护与经济转型问题研究[D].东北林业大学,2012.

[2]张琦.黑龙江国有林区现代林业产业生态环境系统构建研究[D].东北林业大学,2016.

[3]李朝洪,赵晓红.我国东北重点国有林区森林生态环境经济绩效评价及障碍因子诊断[J].世界林业研究,2019,32(01):102-106.

[4]黄龙生,王兵,牛香,等.东北和内蒙古重点国有林区天然林保护工程生态环境效益分析[J].中国水土保持科学,2017,15(01):89-96.

[5]朱晓柯,万志芳.林业生态环境、产业和民生系统耦合协调的动态演进—以黑龙江省国有林区为例[J].统计与信息论坛,2019,34(02):55-63.

[6]李帅,魏虹,倪细炉,等.基于层次分析法和熵权法的宁夏城市人居环境质量评价[J].应用生态环境学报,2014,25(09):2700-2708.

[7]包爱军.森林生态环境系统管理与林业经济发展的耦合关系研究—评《森林生态环境系统智能管理》[J].林业经济,2021,43(04):97.

[8]何沁蔚,高旭冉.云贵地区林业经济结构耦合协调关系研究[J].林产工业,2021,58(08):126-128.

[9]肖玲,姜群鸥,王美林,等.京津冀地区生态环境基础设施—生境质量—产业发展耦合协调性分析与预测[J].北京林业大学学报,2021,43(03):96-105.

[10]洪启颖.福州市森林公园旅游经济发展与生态环境环境耦合协调度分析[J].林业经济,2019,41(01):76-80.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/36890.html