SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:信息化课程建设是未来教育的主要趋势,符合互联网背景下高效、共享的特性。以我校《热工基础(甲)》课程为实践,探索建立网络教学资源库突破传统以教材章节为授课单元的讲授形式,同时结合教学资源库设计信息化课堂教学环节并实践。

关键词:信息化建设;课程资源建设;实践

本文引用格式:王芳等.《热工基础(甲)》信息化课程建设与实践[J].教育现代化,2019,6(28):216-

217.

互联网背景下,教育也逐渐呈现信息化特征[1]。随着校内网以及一系列现代信息平台的建立,网络信息化课程资源建设已是大势所趋。好处是显而易见的,一方面教师通过网络可以共享网上优秀的教学资源,另一方面信息技术的有效使用能让课堂形式更加多样,内容更加生动[2]。教师在多媒体技术的辅助下变成学生学习的帮助者、引导者和解惑者,关注学生自主学习能力的培养[3],从而使课堂变为以学生为主体的学习活动场所。

《热工基础(甲)》是高等学校机械设计制造及其自动化、车辆工程等本工科专业中培养学生运用热学相关基础知识解决相关工程问题能力的一门主干技术基础课。该门课程包括《工程热力学》和《传热学》两部分内容,主要研究热能与机械能及其他形式能量相互转换和热量传递的基本规律。本课程涉及的主要内容有:热力学第一定律、热力学第二定律、理想气体的热力性质和基本热力过程、热量传递的主要形式(导热、对流和辐射)及规律等。通过本课程的学习,使学生掌握能量有效利用、热能和机械能转换的基本规律以及热量传递的基本规律、基础知识和基本技能,具备机械设计制造工程师的基本专业素质[4]。

该门课程传统课堂以教材章节为单元运用ppt和黑板进行讲授,大部分同学们听课吃力,主要原因在于教材涉及的教学内容多、概念抽象度大、工恶性循环。为此,非常有必要对该门课程的教学内容、结构、教学方法及教学过程进行重新规划设计,按教学资源共享原则开发和制作的教学(学习)材料和资源,结合信息化教学资源开展课堂教学活动,改善课堂效果,引导学生有效学习。

一 《热工基础(甲)》课程信息化建设的总体思路

该门课程信息化建设总体思路分为以下3个环节进行,3个环节层层推进的同时构成一个往复循环。首先课程的信息化建设是基础,信息化课堂教学实施是实践,反馈与教学反思是检验同时也是对前两个环节的修正与指导。

(一)课程信息化资源建设

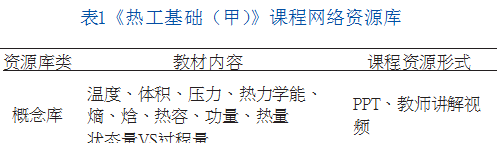

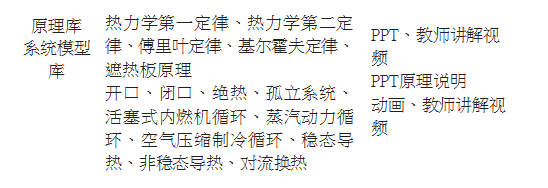

以课程群的教师为实施主体,基于学校网络教学平台,探索信息化环境下《热工基础(甲)》课程的教学思想、教学内容、教学方法、教学过程等核心资源的建设。首先,围绕课程体系,完善教学大纲、授课计划、教案与演示文稿、作业、参考资料等教学平台上可供共享的内容。其次,根据历届学生的课上互动、作业、以及考试情况,进一步梳理课程的知识点,特别是重点和难点,建立本课程的教学网络资源库,这是该门课程信息化资源建设的核心,如表1所示。

(二)基于网络教学平台的课堂教学实施

选取代表性的章节,结合该章节的知识点视频,采用网络平台实现部分教学过程。拟通过网络教学平台实现课后作业的布置、提交和批改、小组讨论及在线答疑等加强学生的互动式、讨论式学习,实现课程部分教学过程的网络化。其次,结合同学们的反馈,与传统讲授式课堂对比教学效果,逐渐加大信息化教学的章节量,逐步实现由传统式讲授课堂过渡到信息化课堂。

(三)信息技术背景下新的高校教学模式反思与研究

基于学生学习过程的反馈定期开展教学反思,研究信息化高等教育教学的规律,构建信息化高等教育理论新体系。探索与信息化高等教育相匹配的高等教育教学理论,构建与网络环境相适应的课程资源、教学模式和方法,用于指导与改进后续信息化课堂教学的实践活动。

二 信息化课堂教学设计

(一)《热工基础(甲)》课程的基本资源与共享平台建设举措

首先,教师个体须对部分课程教学内容进行重新设计与开发。通过选取特定的章节,设计精巧的知识点或教学案例,贯穿课程需要讲解的知识点、重点难点以及能力培养要求,合理控制时间,制作类似于慕课的短小精悍视频。

其次,充分发挥该门课程群的作用,先在课程群内部围绕该门课程建立课程群内部共享的资源库,由课程群的老师各自准备好相应章节的知识点,开发出该章节的精品视频资源。最后,由课程群教师围绕该门课程将组建的课程资源整合在一起,构成该门课程的资源共享平台。

(二)信息化课堂教学实施

引导学生利用数字化环境参与教学过程,运用多种学习方式引导学生自主开展学习过程,重视学 生个体自觉、自主、探究、体验与合作等学习行为的产生,并坚持形成习惯。在具体环节上,可以包括课前预习、课上学习与讨论、课后复习三个环节:课前预习:上课之前,教师通过校内网教学平台发布学习资源,布置学习任务。要求学生利用课前时间自主学习重要概念或知识点视频资料,遇到疑问或不懂的地方可通过网络学习平台反馈至班级讨论群或教师答疑区,或将问题记录下来带到课堂进行讨论,在课前完成知识的预习。

课上学习与讨论:课堂上,教师首先系统讲授课程内容,针对重点和难点知识点邀请学生针对课前学习内容的重点、难点进行小组讨论,由小组内成员互相答疑;组内未解决的问题最后反馈给教师进行全班解答,在课上完成知识的内化。教师据此可迅速全面地了解学生对所学知识的掌握情况。在信息化课堂中,学生是学习的主体,教师仅仅是扮演引导的角色,颠覆了传统的教学模式。

课后复习:课后组织学生进行复习,完成课后作业。学生通过网络教学平台提交作业,并将遇到的问题反馈至讨论区或教师答疑区。教师通过教学平台批改作业,并在讨论区或教师答疑区查看学生课后遇到的问题,根据批改与反馈情况检验学生学习知识的掌握程度,并上传重点习题的讲解视频,帮助学生巩固上节课所学的知识要点。

三 结语

我国的信息化课程建设总体上取得了一定成绩,但具体到每所大学,能真正称得上优质教学资源的课程还是屈指可数。信息化课程资源建设的同时,还需摸索出一套与信息化教学资源有效配合的教学实施方法,真正有利于培养学生学习的积极性以及学生能力的获得。

参考文献

[1]张沁文,董文军.论高校信息化课程资源建设的问题与对策[J].教育与职业,2007,32:92-93

[2]许洪巧.教师信息化课程教学的设计与实施[J].黑龙江生态工程职业学院学报.2017,30(6):110-111

[3]耿淬.高职信息化课程改革的实践研究[J].中国职业技术教育.2014,5:83-86

[4]王芳,吕明,王瑞金,张志霄.面向工程教育专业认证的《热工基础(乙)》教学大纲改革[J].教育现代化,2017,7:49-50.

[5]孙欣.“互联网+”背景下智能手机在信息化课程建设中的实用研究[J].教育现代化,2019,6(7):131-133.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/9238.html