SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:作为语言哲学的奠基人,维特根斯坦的哲学已经从“逻辑图像”理论演变为“语言游戏”理论。“语言游戏”是维特根斯坦后期哲学思想的主要核心。“生命形式”与“语言游戏”不可分割的三个方面勾勒出“语言游戏”哲学的维度。在此基础上,探讨了对汉语作为第二语言习得和教学的启示。

关键词:维特根斯坦;语言游戏;二语习得;教学

本文引用格式:陈颖.维特根斯坦“语言游戏”哲学观浅析——兼论其对汉语作为第二语言习得与教学的启示[J].教育现代化,2019,6(22):158-160.

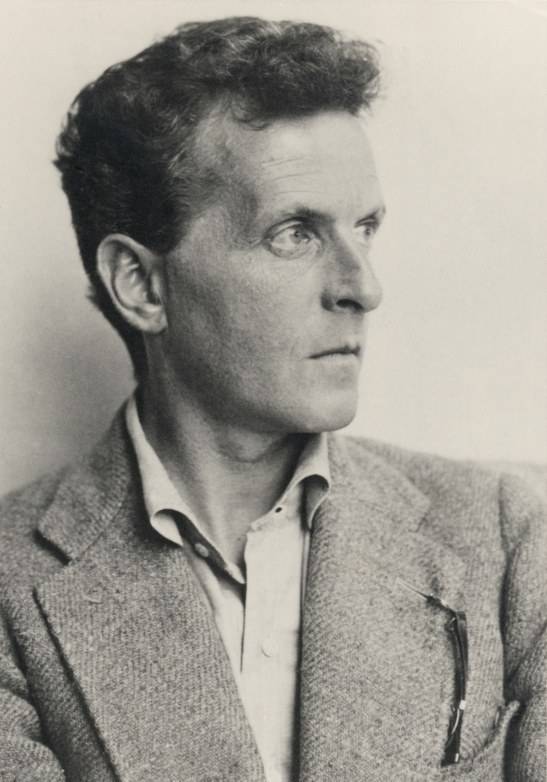

维特根斯坦作为语言哲学的奠基人,拥有传奇的人生。维属于反传统型的哲学家,他从不认为自己进入过当时的主流思想世界,但这丝毫不影响他对后世的价值。他并没有系统地研究过哲学史,也总是不屑于认同前人的观点,但同时他却从前人那里汲取了大量的营养,逐渐形成了自己的核心思想。这样一位天才型的哲学家的思想自然有其异于常人之处。

语言哲学课程常常以维特根斯坦开头,对学习者和教师来说都是不小的挑战。Philosophical Investigation体现了维后期的主要观点,虽然语言平实,但却依然很难读懂。笔者在阅读英文译本之后,对维特根斯坦提出的“语言游戏”说(Language Game)留下了深刻的印象,这一观点与笔者之前了解的任何关于语言的定义都不同,为人们提供了一个看待语言的新的哲学上的角度。下文将从“语言游戏”哲学观的形成入手,概述该哲学观的主要内容,并探讨其对于汉语作为第二语言习得与教学的相关启示,以期为学习汉语的二语学习者和以汉语作为第二语言教授的教师提供一定意义上的参考。

一 维特根斯坦“语言游戏”哲学观概述

维特根斯坦的主要哲学思想经历了一个变化的过程,从前期的“逻辑图像”论逐渐转变为后期的“语言游戏”说,下面我们就来看一看这一转变的过程。

(一)维特根斯坦早期主要哲学观概述

维特根斯坦后期“语言游戏”哲学观的形成离不开对前期“逻辑图像”论的批判与继承,“语言游戏”可以说是在“逻辑图像”论的基础上发展起来的。维特根斯坦前期的哲学思想主要受益于弗雷格和罗素两位大哲学家。他们都强调世界是以逻辑构筑的,命题的意义需要用逻辑分析的方法才能澄清。因此维特根斯坦前期也认为,确定哲学的本性必须要首先确定思想的界限:“哲学的目的是从逻辑上澄清思想。哲学不是一门学说而是一项运动。哲学著作从本质上来看是由一些解释构成的。哲学的成果不是一些‘哲学命题’,而是命题的澄清。可以说,没有哲学的帮助,思想便会模糊:哲学的使命是让给思路更为清晰,并为思想划出明确的边界。”于此同时,奥古斯丁语言图画论的主要观点是:语言是世界的图画,只要是可说的都能够说清楚,而维特根斯坦也受此观点影响颇深。

“逻辑图像”论就是基于这一观点得到的,在维特根斯坦的眼里,语言和世界的逻辑本质是相同的,或者说语言和世界有着相对应的逻辑结构。我们所说出来的话,提出来的命题,本质上就是事实的逻辑图像,这也就是在说,语言是世界的边界。我们目之所及、心之所想的世界,无法超越语言的范畴。

但维特根斯坦并没有始终坚持这一观点,而是不断发展完善自己的观点,在后期的论著中进行了部分的自我否定,从而进一步完善了自己的思想,提出了“语言游戏”说,这也成为他全部哲学思想的核心。

(二)维特根斯坦“语言游戏”哲学观概述

维特根斯坦在后期放弃了前期的“意义指称”理论,同时也否定了意义的观念论,而更倾向于意义的使用理论。意义的使用理论强调意义即用法,语言的意义在于日常生活中的使用,这也就是之后所提出的“语言游戏”说。“语言游戏”(Language Game/Sprachspiel)最初在“蓝皮书”中提出,指“孩子在语言习得初期使用语词时的语言方式”、“语言的原始形式”或“原始语言”。“语言游戏”,其实就是人类语言和行为的一种结合,人们在使用语言的同时也就是在完成一种行为,尤其是生活中的行为。在Philosophical Investigation一书的开头,维特根斯坦便引用了奥古斯丁对于语言的描述,并说明了这种语言观的不足,并逐步引出了更为完善的“语言游戏”说。下文将从三个方面简要概述“语言游戏”哲学观的主要特点:

1.语言没有本质

早期的哲学家们,尤其是古希腊哲学家通常认为在复杂的事物或者变化的世界中有相通的、普通型的本质,维特根斯坦前期也这样认为。但在Philosophical Investigation一书中,维推翻了这种观点,他认为这种观点容易让哲学家们陷入死循环之中,总是做着无谓的争论,相较于用哲学引领世界发展的方向,反而只能让思想和观点止步不前。而他本人提出的“语言游戏”说抛弃了语言是否有本质这样一个核心问题,也让哲学思辨更为自由,挣脱了原本的困境。

什么是游戏呢?长此以来,人们对游戏的范畴有一个比较统一的标准,比如说充满娱乐性以及富有竞争性。但维特根斯坦却引导我们进行另一种思考:仔细想想我们平时玩的游戏:比如说纸牌、下棋、掷飞镖、打篮球等等,很难在这些游戏中真的找到一个共同点,人们之所以将这些行为都归入游戏这个大类别之中,仅仅是因为它们有着非常复杂、难以言喻的相似性,但这种相似性又很难加以定义。维特根斯坦把这种相似性定义为“家族相似性”

(family resemblance)。维虽然了用生活中的游戏举例,看似简单,但他其实在说,语言也和游戏一样,并没有什么定义的本质。如果一味地想给语言下一个统一的、通用的定义,无非是在浪费时间。语言只有在使用中,和行为结合之后,才能凸显自己的意义来。

2.“语言游戏”离不开“生活形式”

如上所述,维特根斯坦认为语言没有所谓的本质,意义只有在使用中方能体现,那么“语言游戏”就是语言与行为的一种结合,重点在于使用语言是为了达到或者完成哪些相应的动态活动,从语言和行为的结合中考察语言本身的意义。使用,关注与“语言游戏”紧密相连的“生活形式(form of life)”(范连义,2007)就显得格外重要了。就像语言本质一样,维特根斯坦在Philosophical Investigation一书中也没有给“生活形式”下一个明确的、可考察的定义,但我们可以从他对这一术语的使用中大致推断出其定义:所谓“生活形式”就是,人们从前人或是祖先那里继承来的,在当时特定的经济历史背景下,形成的一套相对固定的思维模式和行为方式。“生活形式”种类繁多,范围也有大有小,在不同的民族和文化中也有着不同的表现形式。它们以各种方式互为前提、互相影响,或松散或紧密地互相影响着。“生活形式”中几乎蕴含着人类所有的思维模式和行为方式。换句话说,人类的思想和行为不能是独立存在的个体,而需要依附多种多样的“生活形式”。而语言又是思维的工具,换言之,“语言游戏”依附“生活形式”而存在,同时又以“生活形式”为基础。因此他认为“语言游戏”归根结底是一种社会性的现象,不同的自然条件和历史造就了不同的“社会形式”,而不同的“社会形式”又造就了不同的“语言游戏”,这也就是世界上存在如此多种不同语言的原因。

3.“语言游戏”具有规则性

“语言游戏”的重点在于将语言和游戏进行了类比,虽然对于游戏没有特别明确的定义,但有一点可以肯定,那就是游戏需要规则,语言也是如此。不同的游戏规则带来了不同的游戏模式,同样地,不同的语言规则也带来了各异的语言使用和表现。没有规则,语言符号也就不再有意义。

虽然语言无本质(没有确定统一的规则),但这并不代表语言没有规则,如果“语言游戏”失去了规则,那语言将成为一种不可理解的现象,也就无法使用语言进行正常的交流。

“语言游戏”说重视的是语言的实际使用,强调语言要在使用中获得意义,而这种使用是以不同的“生活形式”为相应基础的,同时要遵守相应的规则,这样才能保证交流的有序进行。

二“语言游戏”对汉语作为第二语言习得及教学的启示

通过以上内容,我们对维特根斯坦的“语言游戏”理论有了一个大致的认识。笔者认为,“语言游戏”作为一种哲学观可以对具体的学科起到指导意义,反映到与专业相关的领域里来,也就是对汉语作为第二语言习得和教学都有一定的启示。

(一)“语言游戏”对汉语作为第二语言习得的启示

“语言游戏”强调的是,语言是“某些生活形式或者某些行为的一部分”,说不同的语言就像是在玩不同的语言游戏,而不同的语言游戏又对应着不同的用法和规则。汉语作为第二语言的习得,主要目的就是让二语学习者能熟练自由应用汉语,将汉语符号和生活中的语境要素做一一对应,正好和“语言游戏”的特征不谋而合。

对于二语学习者来说,想要更好地习得汉语,可以运用“语言游戏”的一些特征:“意义即使用”启示我们,在二语习得的过程中,真实的语料或是来自母语者的语言材料会对二语学习者带来最正面的影响,因此学习汉语时,留学生们可以选择中国的教材、电影、音乐、报刊杂志等作为学习的材料,学习中国人最地道、最日常的表达;语言游戏和规则的“多样性”启示二语学习者要从多个角度提高自己的语言能力,具体来说就是要重视语音、词汇、语法等的综合运用,以及听、说、读、写等各项技能的训练,只有这样才能满足“生活形式”和规则的多样性,才能玩好各种各样的“语言游戏”;“家族相似性”启示我们,母语和目的语之间既有差异性又有相似性,在学习差异性的同时,也不要忘了利用相似性来促进目的语的习得,形成语言上的正迁移。

(二)“语言游戏”对汉语作为第二语言教学的启示

“语言游戏”说对汉语作为第二语言的教学同样也有一些启示。“以教师为主导,以学生为主体”的教学原则,其实一定程度上将教师和学生塞进了主体和客体的框架中对立了起来,从而造成了一种发展的瓶颈,而“语言游戏”的其中一个特点就是主体的参与性,语言是人的语言,人是语言游戏的主体。因此,在对外汉语的课堂上,教师应该营造一种人人参与的氛围,将自己与学习者全部纳入到语言游戏的范畴中来,使所有人都成为语言游戏的主体参与者。既然所有人都是参与者,那么主体和客体的边界就变得模糊起来,学生不需要长期作为教师的客体,来完成教师发出的指令,而是在二者的互动中相互促进,参与学习。

另外,教师还可以通过设计合理的课堂游戏来达到使学生参与的目的,这些游戏必须体现相应的“生活形式”和规则,教师要创造真实而具体的语境让学生体会语言的使用,将需要学习的语言与生活编织在一起,最大程度地消除学生对汉语的陌生感,让学生在完成各项活动的过程中学习汉语。以汉语作为第二语言的教学为例,一般来说,东亚学生更能接受传统式的教学方法,通俗来说就是老师讲学生记录或者复述,但欧美学生更倾向于互动式的课堂,往往课堂气氛越活跃,学生对教师的评价越高,学习的积极性也越强。

四 结语

语言是否带来了思维的开端;语言是不是世界的边界;哲学、语言和教育这三者又是一种怎样的互动关系,这些都是语言学家、哲学家和教育学家数个世纪以来冥思苦想的问题。维特根斯坦既是20世纪最伟大的哲学家之一,也是最伟大的语言学家之一,他将语言和哲学完美结合,为后世留下了丰厚的精神财富,作为普通人,虽然无法做到像他一样给人类思维带来变革性的冲击,但通过学习和思考维特根斯坦的观点,也能为实际的生活和教学带来帮助。他从前期的“逻辑图像”论过渡到后期的“语言游戏”说,体现了哲学家的不停思辨。本文首先介绍了“逻辑图像”论的主要内容,在此基础上概述了“语言游戏”说的三个主要特征,并以此阐发出其对汉语作为第二语言习得和教学的一些启示。

“语言游戏”说可以说是另辟蹊径,还原了语言的本原,不仅体现出维特根斯坦的天才思维,也为我们进行第二语言习得研究提供了一种新的思路,让我们对语言有了一种新的且更为深刻的认识。尤其在教育领域,对第二语言习得的研究成果能够反映到实际教学当中,不论是对教师还是学生,都是一件有益的事。

参考文献

[1]崔俊飞.维特根斯坦哲学中的语言观[D].黑龙江大学,2010.

[2]张巧.哲学之为教育——后期维特根斯坦论哲学与教育[J].北京理工大学学报:社会科学版,2016,18(6):159-165.

[3]林康廷,语言的意义与使用--后期维特根斯坦意义观研究[D].吉林大学,2016.51-56.

[4]Wittgenstein,L 1975,The Blue and Brown Books,Oxford:Basil Blackwell.

[5]Wittgenstein,L.1997 Philosophical Investigation translated byG.E.M.Anscombe,New York:Macmillan.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/9090.html