SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:2-6岁轻度孤独症幼儿在社会交往、言语沟通和行为方面存在轻度缺陷,能真正融入普通机构是一个挑战;2-6岁是轻度孤独症康复的关键时期,科学合理的康复课程设置对2-6岁轻度孤独症儿童来说意义重大。本研究结合

广西区残疾人康复研究中心的课程设置,探讨2-6岁轻度孤独症儿童在在语言发展、社会交往、活动参与、生活自理

等方面的课程实施,从而促进2-6岁轻度孤独症儿童的康复,最终帮助儿童融入团体生活。

关键词:轻度孤独症儿童;2-6岁;课程设置

本文引用格式:王李娜,秦春婷.浅谈促进2-6岁轻度孤独症儿童康复的课程设置——以广西区残疾人康复研究中心为例[J].教育现代化,2019,6(20):227-229.

一 轻度孤独症儿童

孤独症属于小儿广泛性发育障碍(Pervasive Development Disorder,PDD),它的症状表现在:社会交往、与人沟通存在障碍;兴趣范围狭窄;语言发展相对普通儿童较为滞后;重复刻板的行为方式[1]。一旦儿童被诊断为孤独症,便可得知他们语言、社交以及行为等方面与普通儿童存在差距,但确诊的孤独症儿童相互之间也存在一些差异,而这些差异是因人而异的[2]。被确诊的孤独症儿童,按其严重程度可分为轻度孤独症、中度孤独症和重度孤独症。[3]由于重度和中度孤独症儿童的交流障碍较大,因而,大多数只研究轻度孤独症儿童。

轻度孤独症儿童有一定的语言表达能力,但使用语言与他人沟通的能力较差,常表现为能唱儿歌,背诵长段的短文等,但是在日常生活中基本的交流都较难维持。与中度和重度的孤独症儿童相比较,轻度孤独症儿童与普通儿童的发育发展进度相对来说要慢一些。孤独症属于发育性障碍,即随着年龄的增长症状也会随之增长,即使是轻度孤独症儿童也会面临这种情况。如果缺乏对对孤独症的正确认识,错过最佳康复和干预期后果将不堪设想。而通过早期科学合理的康复和干预,能改善或缓解部分症状[4]。在儿童康复和干预的过程中,通过设置一些课程能促进轻度孤独症儿童康复,然而如何设置课程才能促进轻度孤独症儿童的的康复和身心发展呢?

2-6岁是孤独症患儿发展至关重要的时期,因此,本研究选取2-6岁的轻度孤独症儿童为研究对象,结合广西区残疾人康复中心的早期干预课程设置为例展开讨论。

二促进2-6岁轻度孤独症儿童康复的重要性和复杂性

相对于一般孤独症儿童来说,轻度孤独症儿童存在着自己的优势,所以从各个角度出发去设置不同的课程,以提高轻度孤独症儿童的健康水平,从而使他们能进入培智学校,更理想的状态是使他们能进入普通学校与普通儿童一起上学。

不管是普通儿童,还是孤独症儿童,他们首先都是儿童。2-6岁的轻度孤独症儿童也一样,在他们成长的过程当中他们和普通儿童并没有什么区别,一样有基本的生理需要,一样需要适应千变万化的社会,只不过他们在成长过程中遇到了一些障碍,所以要通过一些干预和康复手段去克服这些障碍。在他们康复的过程中,根据他们的发展规律,设置一些适用于他们且又科学的系列课程,会给他们带来巨大的收获,他们也许会减少一些问题行为,克服一些情绪情感障碍,掌握一些技巧提高自理和生存能力,更加适应这个社会,与人有了更多的沟通,他们的潜能得到开发,以健康心态投入学习,满足孤独症儿童长期生存、终身发展的需要……

这些课程设置主要是存在三个方面的作用:矫治,预防以及发展。矫治方面:通过这些课程改善儿童的一些行为问题,如攻击、刻板,以及一些情绪和情感的障碍。预防方面:孤独症是一种发育性障碍,有些障碍会随着年龄的增长而增长,有些能力会出现退化的现象,通过这些课程设置提高2-6岁轻度孤独症儿童的适应社会的能力,克服一些障碍,从而使得其在成长过程当中较少出现。发展方面:以健康的躯体和良好的心态,帮助2-6岁轻度孤独症儿童提高自我意识,进行自我认识和调节,提高自理和生存能力,从而提高生活质量[5]。

三 促进高功能孤独症儿童康复的课程设置

以广西区残疾人康复研究中心衔接班为例,本班共10位孤独症儿童,年龄范围为2-6岁。这10名儿童都采用PEP-3的评估结果,并根据评估结果诊断为轻度孤独症。课程设置以一个学期为例展开,采用阶段性教学模式,共分为三个阶段:初期;中期;末期。

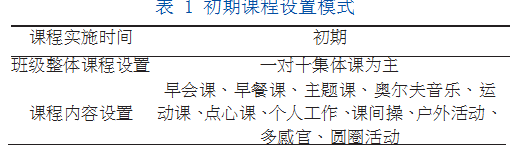

(一)初期课程设置

初期采用的是一对十的模式,即一位老师对十位轻度孤独症儿童同时授课。初期阶段的集体课课程模式是一个观察适应的阶段。在观察幼儿在集体课的综合表现中确定本班幼儿适合何种课程模式,同时给幼儿一个适应的过程,并在适应过程中使用评估工具(PEP-3)对幼儿进行初期评估。

(二)中期课程设置

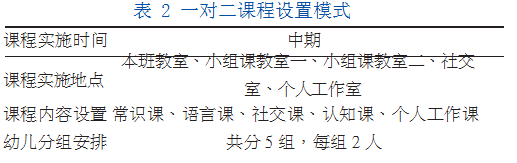

中期的课程设置分为两个阶段:第一阶段采取的是一对一即单训、一对二的模式;第二阶段采用的是一对五的模式。

1.第一阶段:第一阶段分为单训课和一对二的课程设置模式。

①单训课指的是一个老师对一位轻度孤独症儿童进行授课。教师通过参加香港协康会在中心举办的培训班,教师对于个别化教育计划的合理制定与实施有了更深入的认识,本班幼儿基础能力较好,单纯的桌面课题教学不能完全满足幼儿的发展需求;探索新的教学形式,需要教师不断充实理论知识水平,提高操作能力,有利于教师自身的发展。单训课不再局限于桌面教学,更注重的教师与学生之间的互动,由单纯的“教—学”模式到玩伴式的互动教学模式。通过活动性的单训课程,不仅提高了幼儿的认知、语言理解与表达能力,更重要的是让孤独症儿童以一种更为自然、更有趣味性的方式学习,激发其学习的主动性。同时这些活动往往设定了一定的规则,通过参与活动,增强了孤独症儿童关注人、与人互动的能力,也促进他们对于抽象的规则的理解。②一对二课程设置接受过不同程度的干预训练,有一定的基础能力,通过对初期集体课上幼儿的课堂表现进行评估和分析,本班大部分幼儿在课堂常规、关注能力方面尚不能达到集体课的要求;一对二课程能将幼儿按基础能力进行分组,针对幼儿的不同需求设置合理的教学目标;幼儿需要一个过渡阶段,以更好地适应集体课。总之,实施一对二课程是为了根据每组幼儿的不同需求设置合理的教学目标,为幼儿适应一对五小组课和一对十集体课打基础。

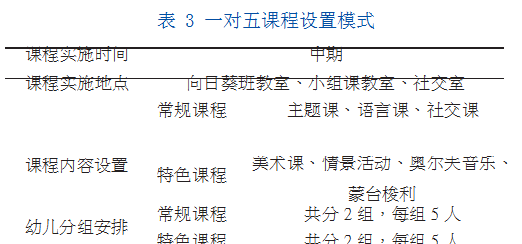

2.一对五课程设置。

通过单训课和一对二课程的实施,大部分幼儿在遵守课堂常规与关注同伴方面有所进步,为中期以一对五小组课为主的课程模式的顺利开展打下了基础。

主题课:拓展儿童的认知,丰富儿童对日常生活中的事物或人物活动的认识。

语言课:培养儿童语言组织、语言表达以及与人对话的能力。

社交课:提升儿童与人交往的兴趣,帮助儿童积累同伴交往的经验。

美术课:培养儿童敢于实践的信心,独立完成作品的耐心;丰富儿童的物品使用经验。

情景活动:引导儿童在假想的情境中扮演生活角色,帮助儿童获得游戏的技巧。

奥尔夫音乐:感知音乐的节奏,提升儿童模仿操作物品的能力以及敢于表演的自信心。

蒙台梭利:建立儿童的规则意识。

一对五课程的设置以儿童遵守课堂常规能力的培养以及关注教师、回应教师的能力的培养贯穿每一门课程的始终。在一对二的基础上对儿童适应集体的能力进行提升,为一对十做集体适应能力的铺垫。

(三)末期课程设置

末期课程的设置与初期课程设置相同。以一对十即集体课为主,并在课程开展中撤掉了家长辅课,更多的是以幼儿园里的教学模式为主,让幼儿独立的进行一日流程的学习。末期阶段的集体课是对前期所有实施课程的一个检验的阶段。

四 结语

我们在对2-6岁轻度孤独症儿童进行康复的时候需要不断的反思与总结,我们的康复不仅仅体现在干预和矫治方面上,我们仍然需要思考这样的方式是否科学、是否适用于2-6岁轻度孤独症儿童的身上。用整体和不断发展的眼光对待每一位儿童,给他们创造良好的康复环境,重视并强调家庭康复的作用,在设置课程的过程中强调家长的参与和互动。

有研究结果表示,在孤独症儿童早期如果得到有效的康复和干预方法,有35%的孤独症儿童能完全融入普通社会,能达到生活自理或自立,这35%的人当中,有一些在语言、数学等领域可能具有一些可开发的潜能;有些在音乐、美术等领域具有一定的天赋。有25%左右的孤独症儿童在家人的陪伴之下生活可以自理。但是如果在孤独症儿童早期没有得到及时、有效的康复,他们没有自理和自立的能力,这将成为我们社会沉重的负担。[6-7]

由此我们可以总结出,在孤独症儿童的早期进行康复干预是多么的重要,而2-6岁正是孤独症儿童的早期阶段,错过这个黄金年龄再进行康复,效果只会事倍功半,特别是轻度孤独症儿童,通过一些康复可以使他们完全融入普通社会的生活。因此,在康复层面上,我们必须根据幼儿的实际发展阶梯为主,根据幼儿的整体发展能力进行进阶式的教学模式,以达到融合社会环境为最终目标,设置科学的、适用于2-6岁轻度孤独症儿童的课程体系。

参考文献

[1]苏雪云,吴择效.上海市普通儿童家长对自闭症儿童参与早期融合教育的态度调查[J].幼儿教育(教育科学),2013(3):43-47.

[2]靳敬坤.自闭症幼儿学前融合教育支持现状研究[D].大连:辽宁师范大学,2013.

[3]韩玉亭.自闭症儿童的社会融合教育[J].绥化学院学报,2014,34(7):86-90.

[4]刘玉红,秦东方.轻度自闭症幼儿融合教育的个案研究[J].大理大学学报,2016(05):71-74.

[5]宋曼.促进孤独症儿童心理康复的课程设计[J].南京特教学院学报,2010(6):72-76.

[6]何侃,王金元.孤独症儿童“家庭中心”康复模式研究[J].现代预防医学,2009(10):85-87.

[7]李明.综合干预对孤独症儿童的康复效果及影响因素分析[D].吉林大学,2015.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/9019.html