摘要:为了实现对课程体系中各门课程乃至课程群的归类识别,文章以土木工程专业骨干课程为例,利用系统工程及运筹学分析方法,将课程体系视为一个系统性网络结构,采用ISM模型对其进行层级分析,并在此基础上,进一步通过网络节点重要性分析技术对处于同一层级的课程节点进行深度区分。

关键词:层级结构网络分析,课程体系,ISM模型

2021年,教育部发布《关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》,明确提出了优化信息系统、提高教育数据管理水平及再造管理服务流程等主要任务[1]。党的二*大报告和《“十四五”国家信息化规划》都明确提出了推动信息化建设、推进教育数字化的发展目标[2]。有些学者认为教育数字化首先是对教育业务和组织的重构,是对包括服务流程和组织结构在内的教育核心要素的整合[3]。教育管理数字化的进程是教育数字化的一个重要方面。教育数字化更深远的意义在于转变学生学习方式、教师教学方式、教育管理方式[4]。显然,数字化要渗透教育体系的每个工作环节,而教学管理数字化是一个重要步骤。此外,在技术手段方面也取得了不少研究成果,如DEMATEL法和解释结构模型法(Interpretative Structural Model-ing,ISM)被应用于高校治理体系构建的层次结构分析[5],也有学者将一种基于深度学习的演化知识追踪模型应用于教学实践,用以评估学生的学习状态[6]。

本文尝试利用系统工程及运筹学的分析方法对复杂的课程体系进行教学序列的层级分析,并利用网络分析方法进一步对课程体系中的课程地位进行辨识和评价,从而为教学实践中课程体系构建、教学计划编排等工作提供可遵循的参考依据。

一、课程体系构建的理论与方法

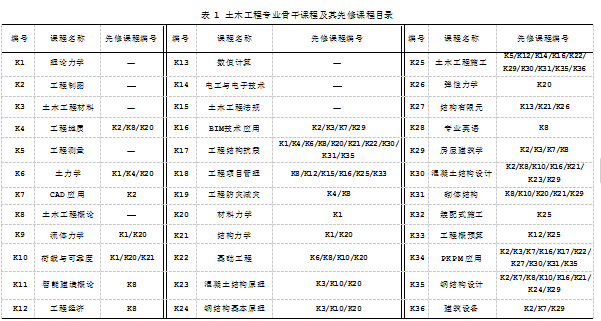

要想构建课程体系,首先要正确判断课程的先修和后修逻辑序列关系[7]。尤其是对知识链比较复杂的课程体系来说,想直观地识别课程之间的逻辑关系是比较困难的。本文在采用ISM模型进行层级分析的基础上,通过网络节点排序算法分析课程体系中各门课程的重要性。由于各院校课程体系的课程构成均有差别,在此仅以土木工程专业课程体系为例,选择具有共性特征的专业骨干课程进行分析。所选择的土木工程专业骨干课程及其先修课程目录如表1所示。

(一)课程体系的层级分析

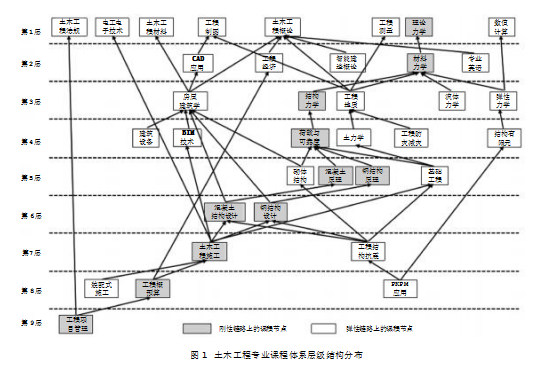

本研究采用ISM模型对课程体系进行层级分析[8],将课程体系中众多课程之间零乱、复杂、无规律的关系梳理成比较清晰的层级结构关系。对其最初的描述是通过课程教学大纲中先修课程的定义来确定的,进而形成课程影响关系的有向图及ISM模型的邻接矩阵。通过对可达矩阵进一步运算分析,得到各个课程元素的层级排列,从而获得经过层级划分的课程体系有向网络图。根据ISM模型通过Matlab软件进行矩阵运算得到的土木工程专业课程体系层级结构分布如图1所示,整个课程体系被划分为9层。

(二)课程节点重要性区分

图论及其网络分析是运筹学的一个主要分支。网络分析的基础是由节点和边组成的图形。通过将某种参数赋予图中各个边,再利用网络分析方法对各个节点间的网络结构和流量进行优化分析,从而实现对某个进程的优化控制[9-10]。在其应用中,网络节点重要性识别是一项关键工作,必须加以重视。尽管这方面比较成熟的方法有很多,但是衡量一种方法的有效性必须结合具体网络的结构和某一功能目标,这样才能得出准确的结果[11]。层级特征在课程网络中是比较明显的,因而适合采用层级分析方法。层级结构在教学计划的编排、课时分配、课程增减等日常教学管理工作中有一定的实用性,同时也可以为一系列决策问题提供技术支撑,如课程地位确认、课程优选与识别等。由于采用ISM模型获取的层级分析结果中,一个层级可能包含多门课程,故需要对课程进行进一步的区分,如需要对同一学期的课程进行优选取舍或进行课时增减等工作。本文采用网络节点重要性分析的方法,通过度中心性来进一步区分处于同一层级的课程节点的重要性。

(三)课程节点重要性评估值计算规则

网络的层级划分是对课程体系的初步辨识。就课程体系的职能特性来讲,课程网络节点的重要性评估值由以下两方面因素决定,即课程的层级赋值和课程网络节点的度。

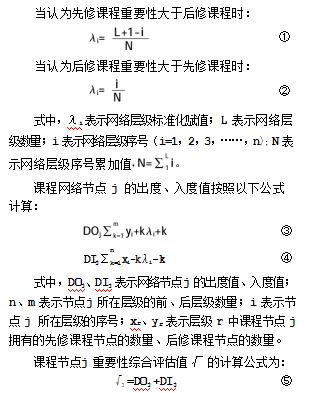

1.课程的层级赋值。首先需要对课程体系中的课程划分层级,不同层级具有不同层级赋值。在目前的教学实践中,对课程网络层级赋值的实际意义存在两种倾向性认识,具体如下。其一,专业课比基础课重要,认为后修课程对专业特征的代表性和影响较大。其二,基础课比专业课重要,强调先修课程对专业知识构成的支撑作用。本文兼顾两种认识倾向,将其转化为两种层级赋值排序,每个层级的两个层级赋值取相同权值,具体做法如下。首先,依据先修课程的逻辑关系,通过ISM模型获得课程体系的有向网络图。按照下文提出的层级赋值计算公式①得到每个层级的赋值,并在这种层级分布下计算每个课程的出度值。在所得到的层级分布中,先修课程的层级赋值比后修课程要高。其次,保持课程的逻辑关系不变,按照公式②再次计算层级赋值和课程的入度值,这样就可以分别得到每个课程的出度值和入度值。

2.课程网络节点的度。节点的度是指与该节点直接关联的节点数量。网络中一个节点所关联的节点越多,其在网络中的影响越大,地位越重要。在有向网络中,根据箭线方向的不同,节点的度又分为入度和出度。在本文的课程网络图中,对节点的度作如下定义:某一课程节点的重要性综合评估值由先修课程数量及其相应入度值或后修课程数量及其相应出度值综合决定。这里所说的先修课程不仅仅是表1中认定的课程,而是如图1所示的知识链路上从评估的课程节点开始沿着箭线方向所经过的课程,而后修课程则是沿着箭线反方向可以追溯到的课程。当课程具有多门先修课程或后修课程时,它们可能分布在课程节点的紧邻层级上,也有可能分别分布在其他层级上。这样,根据先修课程逻辑关系得到的网络图,顶层课程的入度值为零,底层课程的出度值为零。从实际意义来解释,课程节点的出度和入度体现了课程在“知识支撑”和“知识整合”两方面的职能。从强调基础课的角度出发,处于顶层的基础课程的知识支撑作用显著;而从强调专业课的角度出发,处于底层的专业课的知识整合作用突出。课程节点的重要性评估值又体现了两个维度的赋值:深度和广度。深度描述了课程跨越层级的数量;广度描述了知识链路的分支数量。基础课程作为知识流的源头,伸展的知识链路贯穿网络始终,并能形成多条知识链分支,那么这门课程的重要性评估值就高;同样,专业课包容和汇总多条知识链,并且植根到基础课层面,也可以得到较高的重要性评估值。这样,课程体系网络图中课程的重要性综合评估值既兼顾了课程知识支撑和知识整合两方面的职能描述,也考量了课程对整个课程体系的影响。层级赋值的确定方法如下。

假设课程网络由n个层级构成,根据两种对层级重要性排序的认识,并使层级赋值的级差保持均等,层级标准化赋值的计算公式如下。

土木工程专业课程体系中各个课程的重要性综合评估值计算结果及课程重要性排序如表2所示。需要说明的是,本文提出的课程重要性综合评估值可作为主观判断的辅助手段,是采用数字化方法进行量化评估的一种尝试,而更加完善深入的评价体系研究尚存在进一步的探索空间。

二、课程体系构建分析

普通高校教学培养计划大多是4—5年学制。整个课程体系的所有课程需要按照课程教学计划,在这个时间阶段合理进行安排,也就很自然地形成了一种层级关系的约束,以及课程群、课程模块、课程类别、知识链等逻辑关系[12],且课程体系是会根据社会需求不断变革的。在制订教学计划时,对课程逻辑关系存在一种约定俗成的传统认知,这与发展变化的客观实际之间存在一定差距。基于此,笔者通过本文进行的课程体系构建及综合性评估分析来阐述对这些问题的解读。

第一,从顶层(第1层)开始到底层(第9层)结束,顶层课程偏向专业支撑职能,底层课程偏向专业整合职能。当一个层级上的课程数量较多而需要进行教学计划调整时,应当优先调整综合评估值较低的课程,由图1可知,评估值较低的课程调整的余地往往比较大。

第二,一方面,评估位于教学序列前端的一些课程对于后修课程是否具有较为普遍的支撑作用,另一方面,评估位于末端的课程对先修课程是否具有较为广泛的整合能力。综合评估值过低的课程在这两个方面显然是有所欠缺的。这是由于关联课程稀少、知识链路过短或课程节点间隔太远,表明该课程在相应课程体系中关联知识面太窄,以及知识量过少。类似课程可能是跨学科课程、跨专业课程或新开课程,因此构建课程体系过程中应考虑如何使其专业职能得到充分发挥。如可以考虑将流体力学、土木工程法规、专业英语的知识点并入关联课程,而不是独立设置。另外,智能建造概论属于新设课程,需要逐步理清专业知识结构及与其他课程的逻辑关系。

第三,刚性链路贯通各个层级,链路上的所有课程均不能进行层级变换;其他路径则为弹性链路,弹性链路上的课程可以进行层级变换,并且其重要性综合评估值较小。刚性链路显现出课程群、课程模块、课程类别、知识链的一些特征,有助于对课程进行区分和判别。在教学计划制订和教学管理过程中,刚性链路上的课程应优先安排,且尽量不随意调整,因为此类课程通常为习惯认识中的必修课,除此之外的课程则为选修课。课程层级划分原则是靠近顶层分布,而教学计划安排也是在保证教学课时均衡的前提下尽量靠前安排。

第四,由于普通高校教学培养方案通常不超过8个学期,因此8—9级的课程层次结构数量相对容易识别,否则就需要在编制教学计划时进行层级调整。而层级1—5弹性链路上的课程较多,可以考虑对一些课程进行层级变换,优先机动调整综合评估值较小的课程,以此平衡各个学期的教学课时。虽然刚性链路的逻辑关系不能压缩,但是两个课程数量较少的层级也可以看作是一个学期内前后半学期的教学序列安排。例如,层级4—5、层级6—7、层级8—9均可视为前后半学期的课程安排,即有的学期包含2个层级。

第五,出于对课程体系构成评估方法的探讨和专业认知,本文对土木工程专业的骨干课程进行了分析,并没有考虑培养计划内的全部课程。如果将课程体系范围扩大至培养方案层面,课程体系构成将更加复杂,由于通识课程和公共基础课的加入,网络层级和课程节点增加,但是课程的层级逻辑关系和知识链路应该是明确的,无论哪一类课程的重要性差别都是可以区分的。在进行教学计划调整时也是按照课程重要性排序,优先从排序末端课程开始调整。排课原则如下:综合评估值高的课程为主干课程,优先考虑对其的课程定位、上课时段、课时数量和教师配备。

第六,对课程体系的评估方法应注重知识的基础性和综合性,在强调理论学习的同时,不能忽视综合应用能力的培养,而越能培养综合知识能力的课程类型,其职能就越明显,如施工类、管理类的课程排序比较靠前,虽然这与传统认知有一定差别,但与建筑行业对建造技术日趋重视的现状不谋而合。

三、结语

课程体系构建是一项复杂的系统工程,对此,采用ISM模型结合有向图节点重要性评估方法可以实现课程体系的层级结构构建和课程重要性识别,能够为教学运行管理过程提供决策参考。特别是对于繁杂、高端的课程体系中难以主观判断的问题更具有实用价值。当课程体系的逻辑关系不合理时,该方法还能够将问题直观地揭示出来,这有助于课程逻辑关系的梳理,同时也可以为课程计划制订、课程定位、课时分配、上课时段安排及任课教师配备等工作提供参考依据。课程教学大纲是培养计划的重要依据,重要性评估值较高的课程可考虑作为专业核心课程,评估值较低的课程可以作为专业拓展课程,从而合理安排教学课时比重,即可以考虑精简评估值过低课程的课时。课程体系构建应根据专业发展需求,坚持“因课设人”原则,而不是“因人设课”。此外,可借助有效的管理方法和工具,尽量避免在教学计划中出现盲目的“加法”和“减法”,从而造成知识链条冗余或缺失的现象,并应当增加课程组讨论和审核等管理措施,以避免“一家之言”带来的问题。

参考文献:

[1]教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知[EB/OL].(2021-03-15)[2024-03-25].

[2]薛二勇,李健,黎兴成.推进中国教育数字化的战略与政策[J].中国电化教育,2023(1):25-32.

[3]余胜泉.教育数字化转型的层次[J].中国电化教育,2023(2):55-59,66.

[4]朱永新,杨帆.我国教育数字化转型的现实逻辑、应用场景与治理路径[J].中国电化教育,2023(1):1-7,24.

[5]胡水星,荆洲,王会军.我国高校大数据治理体系的关键要素与优化路径研究:基于DEMATEL-ISM的研究视角[J].电化教育研究,2022,43(11):38-44,52.

[6]熊余,张健,王盈,等.基于深度学习的演化知识追踪模型[J].电化教育研究,2022,43(11):23-30.

[7]孙根年.课程体系优化的系统观及系统方法[J].高等教育研究,2001(2):86-90.

[8]吴祈宗.系统工程[M].北京:北京理工大学出版社,2008:22.

[9]胡运权.运筹学教程[M].北京:清华大学出版社,2021:17.

[10]GIBBONS A.Algorithmic graph theory[M].Cambridge:Cambridge university press,1985:19.

[11]任晓龙,吕琳媛.网络重要性节点排序方法综述[J].科学通报,2014,59(13):1175-1197.

[12]林健.面向未来的中国新工科建设[J].清华大学教育研究,2017,38(2):26-35.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/81639.html