摘要:为了研究“税务会计”课程思政育人效果影响因素,文章提出假设并从课程思政认知、教学模式、案例引领、育人效果出发进行问卷调查,运用数据科学算法平台SPSSAU进行分析,结果显示,“税务会计”课程教学模式在课程思政认知和育人效果之间发挥部分中介效用;课程思政认知在案例引领和育人效果之间发挥部分中介效应;教学模式在案例引领和育人效果之间发挥部分中介作用。

关键词:“税务会计”课程,思政育人,课程思政

目前,课程思政教学存在“硬融入”“表面化”等现象,对此,教育者应明确思想政治工作面临的困境,解决制约教育效果提升的障碍,确定有效策略,以便强化思想政治育人的效果,完善大学生思想政治工作,最终培养学生的责任感、创新意识和实践能力[1]。

“税务会计”课程在授课过程中应做到各章节皆融入思政元素,这可以增加课程的人文性、知识性和时代性。“税务会计”课程思政的意义在于:通过思政元素的映射,使“税制自信”融入“制度自信”,让学生更加深刻地感受到国家伟大的税收文化,体会到财政税务制度的创新;实现财政再分配,调节收入差距,促进共同富裕;构建和谐社会,维护国家利益,保护民族工业;鼓励创新,带领中华民族全面走向繁荣。课程思政建设的效果如何,与实施方法、教学模式、思想观念、教育目标、教学内容等息息相关[2]。

西安工业大学会计学专业荣获2020年教育部国家级一流本科专业建设点,形成了“一流+特色”的专业布局。“税务会计”是会计学专业必修的基础核心课程,也是全国高等院校财经专业普遍开设的学科基础课程,具有的思政元素非常丰富。本文通过问卷调查的形式,将课程思政教学效果展示出来,据此分析课程思政认知、教学模式、案例引领、育人效果之间的关系,为进一步提升课程思政的育人效果,提供理论支撑、研究借鉴和经验参考。

一、研究假设与问卷设计

(一)研究假设

教学模式是一个相对稳固的教学程序,是为解决某类问题而制定的,受制于应遵循的共同程序步骤,果。随着国家对思想政治建设的日益重视,传统教学方法不能深入挖掘和发扬中华优秀传统文化中蕴含的思想、人文精神和道德规范等的问题日益突出[3],亟须进行改进。教学模式在课程思政教学过程中发挥着桥梁的作用。教学模式的多样性是一个典型的情境特征,它要求教师重新明确自己与情境的关系,与这些新情境产生互动,如教师的互动行为对教师教学效能具有正向促进作用。合适的教学模式能够开启特定情景下的头脑风暴,引导学生进行深入思考和探索,使学生自觉地将“税务会计”中蕴含的制度自信、守正创新、诚信守法、共同富裕等思想进行提炼和升华,进而有助于构建思想性、政治性、专业性皆具的课程体系。

通过以上分析,提出假设1。

H1:在“税务会计”课程思政教学中,教学模式正向影响育人效果。

认知来源于大脑,大脑存在于身体中,身体的物理属性决定了认知的方式和步骤,所以认知与人的知觉、思维和情感活动有关。挖掘税务会计核算依据的税务法规背后的国家意志,能使学生感受到国家为了捍卫人民的利益所采取的措施,如在贸易战中加征关税、减税降费打赢脱贫攻坚战、消费税倡导健康绿色消费、环境保护税捍卫绿水青山等,进而使学生加深对思政元素重要性的认识,意识到税收中饱含着思政元素,进而培养制度自信、家国情怀,这是课程思政认知使主体对客观事物在心理活动中形成的思维构建,是能使学生在非理性因素和理性因素共同作用下,于行为体验和情感体验上产生情感共鸣的“无痕教育”[4]。

根据以上分析,提出假设2。

H2a:“税务会计”课程思政的认知会正向影响育即教学过程的开始是什么,再做什么,最后是什么结人效果。

H2b:“税务会计”课程教学模式在课程思政认知和育人效果间发挥部分中介效应。

“税务会计”课程思政的叙事方式应该避免抽象叙事和宏大叙事这些远离大学生生活的叙事方式,要采取微观叙事的教学方式,聚焦真实鲜活的个体,讲述现实真实故事,强调课程思政在不同的场景下体现出的价值意蕴,这样的叙事有利于促使大学生产生情感共鸣,引发深度思考,激发大学生的责任感和担当意识[5],摆脱单纯理论教学的桎梏,将知识传授与业务案例相结合。在提高学生对思想政治教育理论的认识水平的同时,还要增强高校的法律意识和思想政治实践能力。通过案例的引入,学生可以在案例情境中,感受国家在设置和变更税率时蕴含的家国情怀、诚信守法、文化价值等思政元素,这区别于单纯的理论和知识记忆的方式,能使学生从情感上的共鸣转化为意识形态上的认同,从而内化为坚定学习专业知识的意念[6]。生动鲜活的案例具有针对性和实用性,能够拓宽学生的思维,使他们在学习知识的过程中更具灵活性,与实际的联系更加紧密。

根据前述分析,提出假设3。

H3a:“税务会计”课程采用案例引领会正向影响育人效果。

H3b:“税务会计”课程思政认知在案例引领和育人效果之间发挥部分中介效应。

H3c:“税务会计”课程思政教学模式在案例引领和育人效果之间发挥部分中介效应。

(二)问卷设计

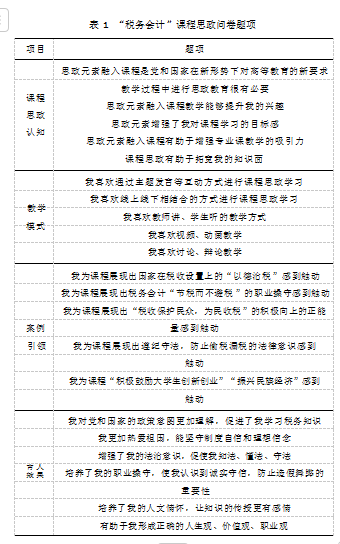

本文从课程思政认知、教学模式、案例引领、育人效果四个方面出发进行问卷调查,问卷调查的具体项目如表1所示。

为了充分检验税务会计课程思政培养的效果,本文从学生的视角出发,依据对课程思政的认知、教学模式、案例引领、育人效果这四个维度,构建了一套课程思政建设评价体系,并对课程思政的认知包含高等教育新要求、教学需要、兴趣驱动、目标感、与专业课融合、拓展知识面六个方面题项;教学模式包含主题发言、混合式、讲授式、视频资料、讨论辩论五个方面题项;案例引领包含爱国主义情怀、职业道德、正能量、法律意识、正向观念引导五个方面的题项;育人效果包含促进专业知识的理解、坚定理想信念、树立税法意识、培养职业操守、培养人文情怀、促进价值观形成六个方面的题项。

(三)数据来源与描述

西安工业大学经济管理学院会计学专业2020年获教育部批准为国家级一流本科专业建设专业。问卷发放对象为会计学专业正在读大二的全日制本科生,此届学生在学习“税务会计”这门课时,被实施了全面渗透的课程思政教育,最终收回问卷110份,剔除其中题项填写不认真的问卷7份,最终的有效问卷为103份,问卷回收有效率达到93.64%。根据学生对问卷调查的回答,采用李克特五点计分法对其进行赋分,分别将“完全违背”“基本不违背”“不确定”“基本一致”和“完全一致”赋予1分、2分、3分、4分及5分。

二、研究结果

本问卷运用数据科学算法平台SPSSAU进行分析。先采用熵值法计算综合得分来评价各因子之间的关系,因熵值法能够根据样本的信息量计算权重,具有客观性,能够很好地体现指标差异对评价值的影响。通过熵值法,将计算出的权重值与数据相乘累加,得出各因子的综合得分,以此表现课程思政认知中6个题项、教学模式中5个题项、案例引领中5个题项、育人效果中6个题项之间的直接联系。通过熵值法提取各题项的信息,得出问卷四大因子的综合得分之后,就能够针对问卷四大因子进行后续分析。

(一)信度、效度和相关性分析

本次调查运用克朗巴哈系数来验证问卷数据的可靠度。信度越高,表明这个因子内含的题项不应被删除,即便删除,信度系数也不会明显增加。对信度的区间划分,大于0.8表示信度较高,小于0.6则表示信度较差,在大于等于0.7且小于等于0.8、大于等于0.6且小于0.7这两个区间则分别表示较好和可接受。如表2所示,课程思政认知的信度系数为0.844,教学模式的信度系数为0.751,案例引领的信度系数为0.832,育人效果的信度系数为0.870,即课程思政认知、案例引领、育人效果都有高质量的信度,教学模式也有较好的信度,这四个因子都非常适合进行下一步分析。

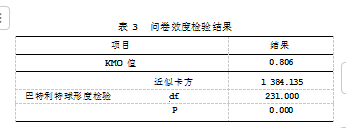

卡莫洛夫-斯密特(KMO)和巴特利特球形检验(Bartlett)是针对问卷的结构效度进行分析。按大于0.8、大于等于0.7且小于等于0.8、大于等于0.6且小于0.7、小于0.6划分区间,数值越高,表示信息结构效度越高,数值越低,则表示信息结构效度越低,效度分析要通过巴特利特球形检验。如表3所示,KMO的值为0.806,这个数值在0.8以上,说明问卷结构效度高,各因子之间具有很高的相关性,适合进行因子之间的相互关系分析。

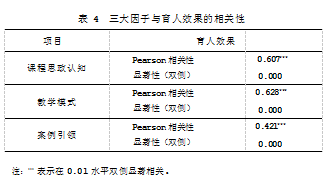

如表4所示,可看出三大因子与育人效果之间的相关性,课程思政认知、教学模式、案例引领这三大因子的课程思政育人效果在1%的显著性水平上所对应的显著性概率都在1%以下,说明三大因子和育人效果之间都存在显著正相关性。

(二)回归分析和路径分析

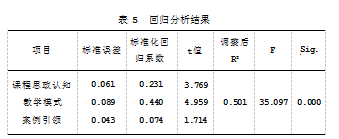

如表5所示,对三大因子整体进行多元回归的分析结果显示,总体通过了1%的显著性检验,F值为35.097,P值远小于0.001,调整后的R2为0.501,其拟合度并不低,合理性得到验证。课程思政认知、教学模式、案例引领的影响对育人效果的回归系数都为正,表明三个维度均对育人效果产生正相关关系,系数越大的因子,对育人效果的影响也就越强,其中教学模式(0.440)的影响最强,其次为课程思政认知(0.231),案例引领(0.074)的影响相对较弱。H1、H2a、H3a均得到验证,说明教学模式、课程思政认知、案例引领正向影响育人效果。这说明课程思政的育人效果如何,思政元素融入的结果怎么样,取决于有什么样的教学模式和课程思政的认知,以及是否采用了生动鲜活的案例,这些因素起到了重要的推进作用。因此要想提升课程思政的实施效果,防止“硬融入”“表面化”等现象,就一定要从这几个方面下功夫。第一,要强调课程思政对于大学生学习税务会计知识的重要性;第二,要增强思政元素的丰富性和趣味性,创新授课模式,采用多样化的授课方式,调动学生学习热情,使其自觉主动地参与教师设置的思政元素情境;第三,要将生动鲜活的案例层层铺设在知识点讲授之中,发挥案例的灵活性和实践性对学生吸收知识能力的提升作用。

通过Bootstrap抽样法,可以更加全面地评估非参数方法的有效性。该抽样法可以有效地重新抽取观察到的数据,从而更好地理解整个系统的分布情况。95%的置信区间代表Bootstrap抽样有95%的可靠性,这就意味着这个区域内的数据都是可靠的。当这个数据不包含0时,就意味着这个变量之间存在中介效应。在具有中介效应的前提下,如果直接效应也显著,且与中介效应同向变动,则判定存在部分中介效应。

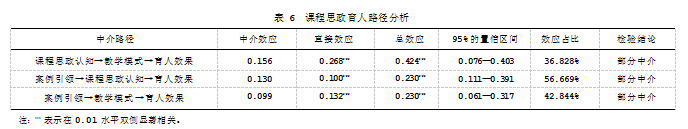

课程思政育人路径分析如表6所示,课程思政认知和教学模式在案例引领和育人效果之间发挥的作用在95%的中介效应置信区间分别为(0.111,0.391)和(0.061,0.317),且置信区间不包含0。因此,课程思政认知和教学模式在案例引领和育人效果之间影响方向与总效应相同,即发挥中介作用,且中介作用为部分中介,假设H3b、H3c得到验证。通过计算,中介效应占总效应的比值分别为56.669%、42.844%,中介效应比重较高。教学模式在课程思政认知与育人效果之间发挥的作用在95%的中介效应置信区间为(0.076—0.403),置信区间不包含0,说明在1%的水平下具有显著的中介效应,直接效应为0.268,直接效应在1%的水平下显著,与中介效应0.156同向变动,证明存在部分中介效应,假设H2b得到验证。中介效应占总效应的比值为36.828%。这说明课程思政认知通过教学模式来影响育人效果,课程思政认知、教学模式是案例引领影响育人效果的中介效应。这说明这些因素之间并不是孤立存在的,而是相互作用,通过一定的路径,对课程思政育人效果产生影响。

三、讨论

(一)结论

本文选取的三个维度即课程思政认知、教学模式、案例引领均与育人效果呈现正相关关系,其中教学模式的影响最强,其次为课程思政认知,案例引领的影响相对较弱。基于此,进一步对课程思政育人路径进行分析,可以得出结论:教学模式在课程思政认知和育人效果之间发挥部分中介作用;课程思政认知在案例引领和育人效果之间发挥部分中介效应;教学模式在案例引领和育人效果之间发挥部分中介作用。基于以上分析结果,本研究认为,现如今“税务会计”课程思政教育存在“硬融入”“表面化”等现象,这与新时代课程思政铸魂育人思想相违背,因此,深化对课程思政的认知,注重教学模式的优化并采用一系列多样化的教学方法,注重用生动鲜活的案例作为引导进行融入就显得至关重要,只有课程思政认知、教学模式、案例引领这些因素共同作用,课程思政的铸魂育人效果才能得到充分体现。

通过本文的研究可以发现,课程思政并不是仅在某一个章节融入,或者仅用某一种方法,而是通过改进教学模式,把不同阶段的教学方法串联起来,构成一种稳定的且以提升学生思想素质为目标的策略体系。教学内容的精准性需要与教学方法的新颖性相匹配,使课程思政具有良好的教学效果,故应以创新的教学方法,实现价值引进和专业教学相结合。在课程思政教学中,可以根据课程性质、专业要求、教学内容和教学目标,选择适合的教学模式。比如,可以采用问题分析式、小组合作式、案例专题探讨式等教学模式,使学生在思政学习当中具有沉浸感;充分利用在线开放课程、网络直播课堂、微课堂等,实现线上线下相结合的思政教学;在教学中注重调动学生的积极性,引导学生主动参与思政学习。又如,可以通过问题设计、小组讨论、课堂展示等方式,激发学生的思考和表达能力,提高学生的学习积极性。通过以上几种方法的实施,可以使教学模式在课程思政教学中发挥更大的作用,提高教学质量,提升学生的学习效果,进而培养更多具有社会责任感和爱国精神的人才。

对课程思政有什么样的认识,使用什么样的案例,都会导致不同教学效果,因为在教学过程中,学生的学习能力、兴趣和动机等也会影响教学效果,因此想要提升课程思政的育人效果,就一定要深化对课程思政的认知,通过对思政内容的深化和识记,使学生在对课程思政知识有一定了解的基础上,树立正确的世界观、人生观、价值观,养成良好的学习习惯,最终成长为德智体美劳全面发展的人才。学生的情感对课程思政的接受度有很大的影响,故教师可以通过价值引领、情感传播、经济激励、道德示范使学生在对知识的认识、存储、转译、提取过程中,感受到理论知识和实践知识的温度,提升其对知识自主分析、鉴别、选择、判断的能力,树立正确的三观。课程思政实施中,在选取案例时,教师应该考虑到学生的专业背景和认知水平。学生的认知规律是指学生在学习新知识时,需要通过感知、记忆、思维、想象等心理活动,逐渐形成对事物的认知和理解。因此案例的选取应该具有直观性和渐进性,且案例的选取一定要符合思政主题,契合时代背景,这样才能更好地深化学生对课程思政的认知。教师可以选择一些具有人文关怀、能体现社会责任或道德伦理的案例,引导学生探究其中的思想内涵和价值取向。

要想提升课程思政育人效果,就一定要发挥课程思政认知、教学模式、案例引领这三者的融合作用,体现“无痕教育”的优势,使学生在不知不觉中接受教育,即潜移默化地通过塑造、暗示、体会、感触、模仿实现润物细无声的效果。课程思政强调的是内隐学习,即在不知不觉中,以暗示的方式进行学习,而不是通过外部强制力,如教师设置的内容要求或言语劝说来实现,而是通过创造心理环境来产生无形的吸引力,使学生在非理性因素和理性因素的共同作用下接受思想熏陶,实现在行为体验和情感体验基础上产生情感共鸣的“无痕教育”。学生能依据自己的认知水平、情感偏好和文化倾向等因素,把握大学学科的深层文化内涵,并不断思考、调整自身的认知和行动,自觉地将学科文化的内涵转换为自身的素质,这才是课程思政的精华所在。

(二)启示

目前,课程思政的重要性已愈发显著。2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅在《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》中首次以中央文件形式提出要“整体推进高校课程思政”,指出要“深度挖掘高校各学科门类专业课程和中小学语文、历史、地理、体育艺术等所有课程蕴含的思想政治教育资源,解决好各类课程与思政课相互配合的问题”[7]。2022年,教育部等十部门印发的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》指出,在专业课教育功能不改变的基础上,推进各类课程与思政课同向同行,将党的创新理论最新成果融入各门思政课。对大学生进行思想政治教育,要深化爱国主义、集体主义、社会主义教育,使其形成良好的政治行为,从而使高等院校培养出新时代所需的人才[8]。

总之,在专业课的教育中,蕴含着丰富思政元素,这些都是课程思政所必需的[9]。当前,大学课堂不能只局限于学科的专业知识理论教学,而要培养学生的专业技能,将知识传授、能力培养、价值塑造融为一个有机整体[10]。不仅要在专业课中加强专业知识的“灌输”,也要加强对思政元素的“渗透”。例如,引入消费税的健康性和环保性、所得税对弱势群体的保护性、增值税的惠民性和调节性、关税对民族工业的保护性、小税种的灵活性和丰富性等,提倡开展以陶冶、暗示、体验、感染、模仿、认同等为具体渗入形式的隐性教育。授课内容上要将思政内容放在每章节的首要部分,促使学生从心理上认识到课程思政的重要性,同时应设计出蕴含思政元素的主题,加强对教学模式的改进,采用主题发言、课堂抢答、小组作业等方式进行教学,提升学生的学习兴趣。在专业教学过程中注重对思政案例的引入,能够强化以社会主义核心价值观为引领的思政元素的渗透,注重政治认同、家国情怀、文化修养、法治意识、道义意识等思政内容的注入,帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观,进而培养出兼具专业知识和人文情怀的社会主义建设者和接班人。

参考文献:

[1]肖明芳,徐伟,李岩岩.审计国际化专业《税法》课程思政建设与实践:以南京审计大学ACCA项目为例[J].财会通讯,202(24):30-33,89.

[2]刘子怡,董必荣,王蓉.课程思政建设效果评价研究:以南京审计大学“会计学”课程为例[J].财会通讯,2022(22):42-46,71.

[3]治丁铭,崔为.基于“课程思政”的中医药院校中华优秀传统文化课程体系改革研究[J].科技风,2019(24):52.

[4]孔德生,郭旭婷.认知学习论视域下高校课程思政建设成效的提升[J].学校党建与思想教育,2023(1):49-51.

[5]刘森,李永菊.大学生本位视域下思政课“三实三动”教学模式的构建[J].学校党建与思想教育,2023(6):51-54.

[6]闫静,李雪婷.“案例式思政”在档案学类课程思政建设中的教学实践:以“海邦剩馥侨批档案”为例[J].档案与建设,2023(2):45-49.

[7]刘丁鑫.论高校课程思政课堂育人效果提升的主要原则[J].思想理论教育导刊,2021(10):126-129.

[8]蔡冰.课程思政背景下高校《管理会计》教学改革探讨[J].才智,2024(17):21-24.

[9]王景云.论“思政课程”与“课程思政”的逻辑互构[J].马克*主义与现实,2019(6):186-191.

[10]董必荣.论课程思政的本质与内涵[J].财会通讯,2022(12):21-26.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/81578.html