摘要:文章首先概述了“双创”背景下“自然地理学”实践教学开展情况,然后对“双创”背景下“自然地理学”实践教学进行了评价,最后论述了“双创”背景下“自然地理学”实践教学反思与建议,包括平衡创新创业实践教学和知识的关系、拓展创新创业实践教学深度、坚持以学生为主体的任务驱动型教学。

关键词:“自然地理学”课程,实践教学,“双创”

创新驱动发展是地方师范高校转型的重要方向[1-4]。“自然地理学”作为地学类专业一门核心基础课程,以服务国家重大战略和政策为使命[5],其实践教学质量将直接影响学生创新创业素养和能力的提升。目前,很多学者对“自然地理学”的实践教学进行了研究,主要集中在实践意义和现状[6-7]、教学模式[8-9]、基地建设[10]、野外实践教学[11-13]等方面。如韩晋仙结合“自然地理学”实践教学的意义和存在的问题,对实践教学的模式与内容进行了探讨,提出了突出学生主体作用、创新实践教学的手段、构建合理的实践教学内容、设置科学的实践教学考核体系的模式;徐永新分析了河南省开展“自然地理学”课程实践教学存在的问题和影响因素,提出了建立合作与共享机制、教学资源系统化和数字化、优化实践教师队伍等改善途径;徐晓进、汪祖丞等从野外实践(实习)出发,分析了“自然地理学”野外实践教学的现状,并提出了改革办法。这些研究为“自然地理学”实践教学的开展提供了新的参考,但都停留在定性的角度,很少基于学生评价的角度进行实践教学的反思。因此,本文以乐山师范学院(以下简称“我院”)“自然地理学”课程为研究对象,基于“双创”背景下“自然地理学”实践教学开展情况,在对学生进行调查的基础上进行课程实践教学反思,以期助力专业创新创业人才的培养。

一、“双创”背景下“自然地理学”实践教学开展情况

“自然地理学”是人文地理与城乡规划专业、地理科学(师范)专业的核心基础课程,而实践课是该课程创新创业实践教学的重要课程。我院2023级人文地理与城乡规划专业“自然地理学”课程共64学时,理论课48课时,实践课16课时;2023级地理科学(师范)专业“自然地理学”课程共48学时,理论课48课时,实践课0课时。为响应OBE教育理念,我院贯彻该课程“用—政—学—研—产”“五位一体”的教学模式,均开展16课时的实践课。

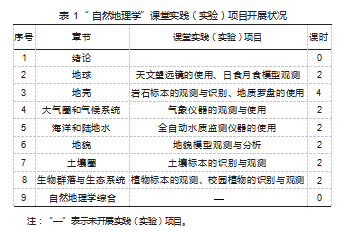

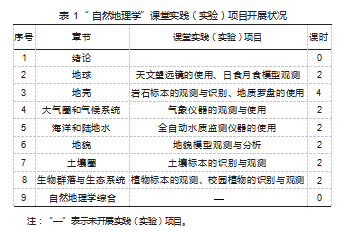

(一)“自然地理学”课堂实践(实验)项目设计

我院教师充分利用自然地理综合实验室的仪器设备开展实践教学,共设计了7次实践(实验)项目,具体开展情况如表1所示。绪论章节,学生刚刚接触该课程,主要目标是对“自然地理学”任务进行认知,故未开设实践项目。地球章节,开展“天文望远镜的使用、日食月食模型观测”项目,共2个学时,主要要求学生利用天文望远镜观测月球、行星,进而进行行星的辨识;观测日食月食的行动轨迹,了解日食、月食产生的原因和机制,由此锻炼学生的创新创业逻辑思维能力。地壳章节,开展“岩石标本的观测与识别、地质罗盘的使用”项目,共4个学时,其中“岩石标本的观测与识别”有2个学时,主要要求学生进行沉积岩、变质岩、岩浆岩等岩石的识别与观测,以帮助学生更形象地感知各类岩石的特性,从而为参加地质类竞赛打好基础;“地质罗盘使用”项目有2个学时,主要要求学生能够进行地质罗盘的校准、产状、倾向和倾角的测定和判读,为野外地质工作打下基础,同时培养学生的创新创业实践动手能力。大气圈和气候系统章节,开展“气象仪器的观测与使用”项目,共2个学时,主要要求学生使用气象仪器(气压计、风速仪、温度湿度仪等),并绘制变化曲线,进一步感知气象要素时空的变化特征,从而为学生开展气象类的创新创业项目打下基础。海洋和陆地水章节,开展“全自动水质监测仪器的使用”项目,共2个学时,主要进行绿心公园湿地水的水文要素测定,使学生认识到实验是“自然地理学”重要的研究方法,并培养学生利用实验仪器获取数据的能力,进而培养学生的创新思维和能力,为其参与教师科研项目和撰写科研论文奠定基础。地貌章节,开展“地貌模型观测与分析”项目,共2个学时,主要要求学生针对雅丹地貌、喀斯特地貌、冰川地貌、海蚀地貌等地貌模型进行地貌识别和成因分析,这能为学生参与地貌类的地理研学活动和考察活动奠定良好基础。土壤圈章节,开展“土壤标本的识别与观测”项目,共2个学时,主要要求学生进行土壤标本(红壤、黄壤、紫色土、黑土)的识别,感知土壤的颜色、性状、质地等特征,从而为参加土壤类比赛和土壤质量评价类创新创业项目打下基础。生物群落与生态系统章节,开展“植物标本的观测、校园植物的识别与观测”项目,共2个学时,主要要求学生进行实验室植物标本的观测,认识裸子植物、被子植物、苔藓类植物、蕨类等植物形态,即进行生理上的观测,并记录其特征,分析植物在生态系统的价值和作用。同时,要求学生课后利用形色、花伴侣等植物识别软件进行“校园植物的识别与观测”,加深对身边植物的认识与理解,这有助于学生创新创业发现思维的训练。自然地理学综合章节,需要学生利用自然地理各要素进行分析,考虑到该课程目前是大一上学期的基础课,学生的认知和能力还比较欠缺,因此该章节也未开设实践项目。

(二)“自然地理学”课程“实践+”教学方法构建

除了上述开展的“自然地理学”课程实践(实验)项目,教师还坚持进行“实践+”教学方法的探索,主要有“实践+科研”“实践+比赛”“实践+大创”三种教学方法。即将“自然地理学”实践教学与科研项目和论文相融合;将“自然地理学”实践教学与相关的比赛相融合;将“自然地理学”实践教学与大学生创新创业项目相结合。

以“气候变化”知识点为例,教师在讲解气候变化的形成原因、特征、影响时,可分享《全球气候变化的区域响应:中国西北地区气候“暖湿化”趋势、成因及预估研究进展与展望》《气候变化对青海湖水位的影响及机理分析》等论文,并结合西北地区实际的气候情况,使学生更好地理解气候变化对西北地区的影响,从而对西北地区的气候特征和形成原因有新的认识,同时培养学生的发现思维和创新思维,实现“实践+科研”;通过推荐学生参加“首届全球气候创变者挑战赛”“气象达人知识竞赛”等,让学生将气象知识学以致用,实现“实践+比赛”;通过引导学生利用自然地理学实验室的气象仪器,助力其完成大学生创新创业项目,如可申请“峨眉山气象指标的监测与评价”“某地气候变化的监测”等项目,实现“实践+大创”。通过“自然地理学”课程“实践+”教学方法的构建与执行,“自然地理学”的实践教学探索又迈出了新的一步,得到学生的一致认可。

二、“双创”背景下“自然地理学”实践教学评价

为了解学生对“双创”背景下“自然地理学”实践教学的评价,笔者于2024年2月3日到2024年2月6日对我院旅游与地理科学学院人文地理与城乡规划专业、地理科学(师范)专业2023级学生进行网络问卷调查。本次调查问卷的主要内容包括学生的基本情况(性别、专业)、课程创新创业实践教学现状(实践教学的收获、提高学生创新创业能力的实践活动、创新创业实践活动类型偏好、创新创业实践教学模式偏好)、课程创新创业实践教学建议等内容,共12个问题。截至2024年2月6日,共收到99份问卷,所有学生均已完成调查。

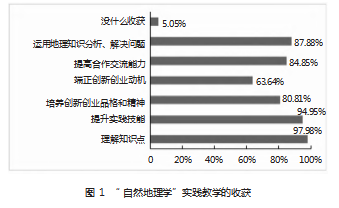

如图1所示,此次调查结果显示,学生认为“自然地理学”课程实践活动的开展,最有助于理解知识点和提升实践技能,其占比分别为97.98%、94.95%。另外,有87.88%的学生认为有助于运用地理知识分析和解决问题,该项占比也较高,这得益于该课程注重对国家地理新闻和热点的分析。如甘肃积石山地震发生后,教师可引导学生思考“积石山地震的类型、发生原因”“砂涌现象的形成及影响”“此次地震和喇家遗址灾害发生的原因是否一致”,从而引导学生用学过的地震知识分析并解决问题。有84人认为有助于提高合作交流能力,占比为84.85%,这得益于教师平时经常让学生以小组形式开展讨论和讲解,如挑选一些知识点让学生自行讲解。有80人认为有助于创新创业品格和精神的培养,占比为80.81%,这得益于教师对“科学求真”“不断探索”“发现思维”等地理科学精神和品质的引导。有63.64%的学生认为有助于端正创新创业动机,选择该收获的学生占比较低,表明教师今后应继续端正学生创新创业动机。有5.05%的学生表示没什么收获,说明教师今后仍要加强对学生实践的引导,让每个学生都能有一定收益。总体来看,“自然地理学”实践教学作用较为明显,得到了人文地理和城乡规划、地理科学(师范)专业学生的一致肯定,实践教学效果显著。

对于“哪些教学活动有助于提高学生创新创业能力”这一问题,调查结果如表2所示,学生认为“开展植被、土壤、气象等观测和地质罗盘使用等实践活动”最能提高其创新创业能力,占比94.95%,其次是“带领学生阅读前沿科研论文”,占比84.85%。“学生讲解课程重要的知识点,锻炼分析、理解、合作能力”“分享地理学者的故事及精神”“学生查阅相关的课程知识点资料”对创新创业能力提高也很有帮助,分别占比79.80%、78.89%、74.75%;同时,“推荐与课程相关的比赛”“进行国家战略和社会需求的引导,端正学生的创新创业动机”的占比相对较低,因此,教师后续应加强推荐与课程相关的比赛,进行更多国家战略和社会需求的引导,端正学生的创新创业动机。

如图2所示,对于“你愿意参加哪些类型的创新创业实践活动”这一问题,不同选项按学生得分排序如下,得分最高的实践活动为课堂实践(3.93分),这和前面学生认为“自然地理学”课程实践教学最有助于提高创新创业能力的结果是一致的,这表明该课程重视课堂实践是符合学生需求的。其次是大学生创新创业项目(3.72分),该项得分较高,可能是因为该课程也比较注重介绍学长学姐的创新创业项目及经验。

课程比赛(3.46分)、校外实习(3.23分)、参与教师科研项目(3.13分)也是“自然地理学”课程开展实践教学的重要活动,但这些选项得分相对较低,这可能是因为学生所处的阶段决定了其暂时未能对这些活动有重要的认识,以后教师应加强对这些方面的引导。得分最低的实践活动为科研论文(2.33分),这可能是因为学生目前处于大一上学期,接触的论文较少,认为科研论文写作太难,因此不太愿意尝试。

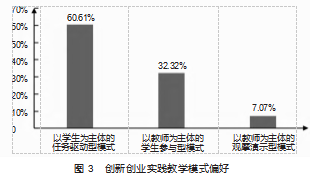

让学生对创新创业实践教学模式进行偏好选择,其选择结果如图3所示。超过一半的学生(60.61%)更喜欢以学生为主体的任务驱动型模式,有32.32%的学生喜欢以教师为主体的学生参与型模式,只有少部分学生(7.07%)喜欢以教师为主体的观摩演示型模式。这给教师实践教学模式的选择提供了新的方向,今后该课程实践活动的开展应注重以学生为实践主体,以自然地理学实践任务为驱动,充分调动学生的积极主动性,让学生更多地参与“自然地理学”课程实践活动。

三、“双创”背景下“自然地理学”实践教学反思与建议

(一)平衡创新创业实践教学和知识的关系

“自然地理学”课程是两个专业大一上学期的基础课,且很多学生高中阶段接触的地理知识相对较少,知识储备较弱,同时由于自然地理学知识繁多,体系复杂,纯理论课程的学习相对枯燥,因此,要想促使“双创”背景下“自然地理学”实践教学顺利进行,拓展实践的深度和广度,就必须加强学生对自然地理学知识的积累和学习,教师需要在实践课程的开展过程中注重对知识的讲解和运用,平衡理论与实践的关系,从而助力学生创新创业知识的积累和实践技能的提升。

(二)拓展创新创业实践教学深度

在我院和旅游与地理科学学院经费的支持下,自然地理学实验室建设初见成效,但由于该实验室还处在逐步建设阶段,实验室大型设备资源相对较少,故只能进行一些观测识别类简单的实践训练,难以进行更深层次的创新创业实验项目。如土壤章节,只有土壤标本,缺乏其他的测定仪器,只能让学生进行“土壤的识别与观测”项目,没办法进行土壤的吸湿水含量测定、土壤容重、土壤比重、土壤的孔隙度等关键要素的测定,而这些恰恰培养的是学生参与土壤创新创业项目(比赛)所需的主要技能。在目前经费和条件的基础上,要想拓展创新创业实践教学的深度,除了要尽可能多地争取经费的支持,保质保量地进行自然地理学实验室建设,最重要的是要加强校内和校外合作。校内可加强与生命科学学院、新能源材料与化学学院的合作,进行土壤、生态、水文等方面的创新创业实验,加强不同学院、专业之间的创新创业实践合作;校外可加强与乐山市气象局、乐山市自然资源局等部门的交流,以弥补室内校内实验深度不足的缺陷。

(三)坚持以学生为主体的任务驱动型教学

目前,“自然地理学”课程的创新创业实践教学更多的是教师布置任务,学生按部就班地完成,课前缺乏独立思考,课中也只是等待小组成员完成,不亲自动手操作,导致其对实践项目理解不深,未能达到“自然地理学”课程实践教学的要求,进而难以实现创新创业品格和能力的培养。鉴于此,教师可根据学生的兴趣点,让学生分组讨论,自行设计创新创业实践项目,内容包括主题、实训内容、意义、操作步骤、任务分配等,并由其他小组的学生和教师对该小组的实践项目进行评价,从而转变传统的观测识别实验项目形式,激发学生创新创业的主动性,培养其实践技能及创新创业能力。同时,让学生自主成立创新创业小组,结合“自然地理学”课程知识点进行科研论文的分享、比赛信息的分享、相关比赛的创设、大学生创新创业项目的设计,活跃学生创新创业思维,锻炼学生自主意识,进而培养其创新创业兴趣,激发其创新创业潜能。

总之,创新创业教育是地方师范院校培养应用型示范性人才的重要途径,而专业课程是实现创新创业教育的重要载体。要深入剖析专业课程创新创业实践课程开展状况,基于学生的视角进行课程创新创业实践教学评价,并进行创新创业实践教学反思。在创新创业视角下,我院旅游与地理科学学院“自然地理学”课程坚持课程实践(实验)项目教学、“实践+”教学方法,得到学生的一致认可,但仍需注重平衡创新创业实践教学和知识的关系;拓展创新创业实践教学的深度;坚持以学生为主体的任务驱动型教学,进而培养具有较强的专业实践技能和创新创业能力的地理人才。

参考文献:

[1]王洪才.创新创业教育:高等教育强国的根基[J].北京教育(高教),2024(1):36-38.

[2]黄进,杨有莲,吴启红.基于产教深度融合的应用型本科院校“专创融合”研究[J].教育理论与实践,2023,43(27):3-7.

[3]杨阳,陈红宇.以应用型人才培养为导向的高校创新创业教育探究:评《新时代高校创新创业教育研究》[J].应用化工,2023,52(12):3482.

[4]冷曼希,随明明,张洪宇.地方高校创新创业教育的课程建设研究与探索:以西南石油大学为例[J].教育教学论坛,2023(49):87-90.

[5]刘昌明,郑度,崔鹏,等.自然地理学创新发展与展望[J].地理学报,2020,75(12):2547-2569.

[6]韩晋仙,段永蕙.“自然地理学”实践教学模式与内容探讨[J].黑龙江科技信息,2016(6):83-84.

[7]徐永新.自然地理学实践教学资源建设现状与提升途径初探[J].许昌学院学报,2019,38(2):63-66.

[8]李伟斌,赵传燕.基于野外台站的“自然地理学”实践教学探索与实践:以兰州大学草业科学专业为例[J].草业科学,2024(3):1-11.

[9]常青,白娥.将科研融入教学实践的困境与对策:以自然地理专业本科教学为例[J].教育信息化论坛,2023(7):33-35.

[10]徐晓进.科学教育专业自然地理学野外实习基地建设研究[J].湖北开放职业学院学报,2022,35(14):124-126.

[11]汪祖丞,李鸿凯,许嘉巍,等.综合自然地理实习教学体系优化与改革[J].实验室研究与探索,2022,41(5):258-262.

[12]靳少非,吴永红.高等院校自然地理野外实践教学模式改革[J].创新创业理论研究与实践,2022,5(1):115-117.

[13]余琴.课程思政视角下自然地理学课程创新创业教育创新路径探究[J].知识经济,2023(30):158-161.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/81257.html