摘要:文章首先阐述了工程力学课程实践教学现状,然后论述了工程力学课程课堂“微实验”教学设计,最后以光滑铰链约束模型、牵连运动为定轴转动的观察模型、不同截面的简支梁对比模型三个实例介绍了可拆卸和组装的“微实验”模型、可运动的“微实验”模型和可多方案选择的“微实验”模型的设计及实践。

关键词:工程力学课程,“微实验”设计,实践教学

工程力学是理工科专业课程体系中重要的专业基础课,是学生从理论迈向实践的第一步。其课程内容与生活、工程实际紧密相连,是结构设计的重要基础,但其具有较高的抽象性,易出现和实践应用衔接不牢的情况[1]。工程力学课程教学的核心是将课程内容与应用实际紧密结合,培养学生解决工程实际问题的能力。实践教学是工程力学的重要组成部分,能够培养具有创新意识的高素质工程技术人员,有助于学生对理论知识的理解和知识体系的构建,对培养学生“理论与实践相结合”的思维具有重要作用[2]。鉴于此,在了解工程力学课程实践教学现状的基础上,对工程力学课程课堂“微实验”设计与实践进行探究,具有重要的意义。

一、工程力学课程实践教学现状

实践教学在工程力学课程中扮演着至关重要的角色,旨在锻炼学生的实际操作技能,加深学生对理论知识的理解,培养学生解决问题的创新思维。因此,新颖且有效的授课方法就成为提高课程实践效果的一个关键因素[3],然而,当前的工程力学课程实践教学仍存在一些问题,具体如下。

第一,在传统教学模式下,实践教学内容和方法存在拓展性不足和创新性匮乏的问题。由于工程力学课程的基础性和传统性,教师倾向于教授传统教材中的经典实验,如金属材料的力学性能、纯弯曲梁的正应力测试等实验,但这些实验往往缺乏深度拓展性和创新性[4-5]。在教学过程中,教师进行演示,学生跟随模仿,评估方式主要依赖实验报告,学生在此过程中缺乏主动思考实验原理的机会。这种教学方式无法全面评估学生的实践能力和创新能力,也无法充分反映学生在实践过程中的综合素质和解决问题的能力,另外,学生在课堂上的主体地位也未能得到充分发挥[6]。

第二,理论教学与实践教学的衔接不够紧密。随着人才培养要求日益提高,学生对知识的渴求已不再局限于获取传统的理论知识或掌握相应的实践操作方法,而是想要具备能将理论原理迅速转化为实际应用能力的技能。但当前工程力学课程理论教学与实践教学的衔接不够紧密,以致影响了这一目标的达成。从现实情况来看,工程力学课程理论教学重设计、轻施工,重结构分析、轻结构构造处理的思想,并未为后续实践教学的开展奠定基础,加上教学时间、教学内容衔接不顺畅,以及各种教学条件的限制,使得学生很难将理论知识内化吸收并转化为实践行为。

第三,实践教学的硬件设施与师资难以满足需求。工程力学对实践教学设施和场地有着较高的要求,而部分学校难以建成满足学生数量需求的场地。此外,工程力学实践教学效果很大程度上取决于教师是否具备丰富的实践经验和高超的教学技能、能否引导学生全面参与实验过程,若教师能力不足,将难以提高工程力学课程教学效果。这两个关键性因素导致部分学校的实践教学主要以演示方式进行,往往不能让每一个学生充分地参与实验过程,仅依靠观察,学生无法真实体验实践过程并从中吸取知识与实践经验,这种教学方式带来的实践教学质量和效果往往不尽如人意。

在当前的工程力学理论课堂中,部分有经验的教师已经认识到实践教学与理论教学有机结合的重要性。为了让学生更好地将理论知识运用到实践中,教师尝试将实验装置小型化,给学生进行力学现象的演示,随时随地开展实践教学,以生动有趣的方式呈现理论知识的现实性,帮助学生提高对抽象问题的理解能力,培养学生对实际问题的解决能力[7-8]。有部分教师更是巧妙地将玩具视为教具,将用溜溜球动力学模型构建的案例作为课堂教学的典型实践案例,提升学生的学习兴趣和创新能力[9]。尽管在此方面已经取得了一些进步,但学生仅依靠眼睛观察,与实际动手操作之间仍然存在一定的差距。这意味着在以学生为中心的教育理念落实,以及对学生实践能力的培养方面,还有许多工作可以做,需要不断地探索和改进。

二、工程力学课程课堂“微实验”教学设计

针对上述工程力学课程实践教学中存在的问题,结合培养学生分析与解决问题的能力[10]这个终极目标,笔者设计了一种致力于将理论知识和实践操作紧密联系起来,又不需要占用太多教学资源的“微实验”教学方法。即将力学课堂中的理论问题设计成可以实际操作的小型实验,让学生能够在“动手做”和“真正练”的过程中体会和掌握力学建模的思想、方法和技巧。

该教学设计的初衷是工程力学课程对学生的模型构建能力有极高的要求,这对于初次接触力学课程的学生而言是极大的挑战。特别是以下三种情况:①对生活与工程实践中的一些常见结构的理解程度不足以支持力学模型构建,如光滑铰链约束和塔式起重机结构;②空间想象和运动分析能力不足,无法理解部分理论性很强、抽象程度高的知识点,如牵连运动作为定轴转动的相对运动、质心运动定理等;③对结构的多样化认识不足,有些问题在工程实际中解决方案多样,从理论上分析这些差异并不直观,如不同刚度的杆结构变形、截面形状不同形状的弯曲问题。

为了突破上述教学过程中的难点,并为学生在理论课堂环境中构建实践环境,笔者借鉴工程力学课堂的教具和实验设备小型化的设计理念,将课堂中的部分理论知识转化为“微实验”模型,形成一种能够将理论知识与实际操作紧密联系的“微实验”教学方式,从而引导学生将理论知识与实际操作紧密衔接起来,帮助他们迅速构建力学模型,这样的设计思路可使学生以更直观、具象化的方式更快、更深入地掌握力学知识,从简单的力学建模问题开始,逐步过渡到更复杂的实际工程应用问题,强调能力的发展过程,具体设计思路如图1所示。

针对学习过程中的疑难点,笔者设计了可拆卸和组装的“微实验”模型、可运动的“微实验”模型和可多方案选择的“微实验”模型,从而帮助学生更深入地了解结构力学内部的组成和作用原理、更直观地观察构件的运动轨迹和运动过程、更清晰地对比不同力学结构的承载能力差异,进而构建理论教学与实践教学的知识链路,提高学生对实际结构的认知水平和空间想象能力,为培养学生的力学建模能力奠定基础。

工程力学课程课堂“微实验”教学实施流程,可按理论分析与模型构建、实践操作与观察、结果分析与讨论、知识总结与测评四个步骤进行。

理论分析与模型构建是“微实验”教学开展的基石,旨在加深学生对“微实验”教学的意义和目标的理解,帮助学生运用力学原理分析力学现象、进行力学建模。教师通过讲解基础理论,引导学生从理论层面对相关工程问题进行深入分析,并帮助学生初步构建一个或多个力学模型,以提高学生学习的主动性和参与度。

实践操作与观察是“微实验”教学的核心环节,注重培养学生的实践动手能力,在实践中加深他们对理论知识的理解。在此环节中,教师首先介绍“微实验”模型的结构特点和力学建模思想,与上一环节中建立的力学模型进行对比,再根据不同“微实验”模型,明确操作步骤与注意事项,以便学生能高效地进行实验操作和数据测量,提高实验结果的准确性和可靠性。学生则通过对“微实验”模型的操作与观察,对其进行受力分析和简单计算,直观地感受模型间的力学作用过程和效果,从而深入理解“微实验”背后蕴含的力学原理和规律。

结果分析与讨论是“微实验”教学的重要补充,有助于提高学生的分析和思考能力,帮助他们加深对力学原理的理解,同时也能培养学生的团队协作能力。教师可根据实验内容,安排思考题并分发至各小组,学生通过小组讨论的形式深入分析实验结果,并与理论模型结果进行对比分析。此外,教师还需组织学生对实验过程中遇到的困难和问题进行讨论,并结合自己的见解提出针对性的解决方案。

知识总结与测评是“微实验”教学的升华阶段,旨在对学生的表现进行评价,检测学生的学习效果,帮助他们总结“微实验”涉及的力学理论知识,提炼知识要点,激发其学习热情和兴趣。同时教师需要根据测评结果与学生反馈,反思“微实验”设计的中涉及的力学原理是否得到验证、学生是否能根据“微实验”结果理解相关理论知识,以及“微实验”是否需要改进和优化。对于一些扩展性强的内容,教师还应鼓励学生对“微实验”进行自主设计和实践,在实践中增强学生的创新能力和主观能动性。

三、工程力学课程课堂“微实验”模型设计与实践

结合工程力学课堂“微实验”教学设计思路,分别以光滑铰链约束模型、牵连运动为定轴转动的观察模型、不同截面的简支梁对比模型三个实例介绍可拆卸和组装的“微实验”模型、可运动的“微实验”模型和可多方案选择的“微实验”模型的模型设计及实践要点,为后续开展类似的教学活动提供思路。

(一)光滑铰链约束模型

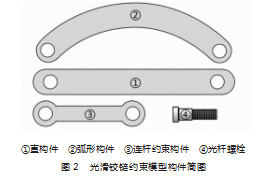

模型设计:对于光滑铰链约束模型,需要综合考虑其约束的可靠性、刚性与轻便性,特别是轻便性,以便教师在理论课堂中开展“微实验”教学。在模型材质的选择上,教师可选取高强度和高透明度的亚克力材料或硬质塑料,并选用光杆螺栓作为铰销。在杆件模型的加工方面,教师可根据教学实际条件选择3D打印或模具成型的方式,并结合静力学中的二力平衡原理等知识将模型制作将杆件做成L型或曲杆形式,光滑铰链约束模型构件简图如图2所示。

教学设计思路及实施要点如下。

分析与模型构建:针对学生对铰链结构理解不深入、二力构件受力分析抽象等问题,教师应结合铰链的实际应用场景,引导学生回忆现实生活中铰链约束的作用,并结合约束力的特点等知识要点,构建出简单杆件在铰链约束条件下的受力模型。

实践操作与观察:学生通过观察实际的光滑铰链约束模型,特别是连接构件与铰链销的接触位置,直观感受铰链约束的形式、二力构件的受力状态,明确铰链约束的约束力方向不确定,并根据观察结果印证“约束力的方向与物体被约束运动的方向相反”“二力构件受力方向沿两作用力的连线方向”等重要理论。

结果分析与讨论:教师应引导学生就铰链约束的约束力的作用原理、铰链支座的实际应用等问题进行讨论分析,特别是直构件及弧形构件受力的方向,分析其内在联系性,深入探讨二力构件、受力分析等问题,加强学生对该约束类型及受力状态的理解,并以此为突破口,促使学生掌握其他约束类型的约束反力。

知识总结与测评:教师结合学生在“微试验”教学过程中遇到疑问和难点的问题,通过实际的工程构件受力分析,测评学生对约束力的概念、二力构件的掌握情况,并在此基础上强调约束力的特点,以强化学生对静力学受力分析的掌握。

(二)牵连运动为定轴转动的观察模型

模型设计:选择如图3所示的摆线传动机构为案例,以方形底盘为固定坐标系,为方便观察,在其上绘制坐标轴及网格。圆盘的定轴O处作为固定坐标系的定点,圆心C绕轴O做圆周运动,圆盘选用透明材质,作为动点的圆心C应采用辨识度高的颜色。将做定轴转动的杆AB与动坐标系(最上层大圆盘)固定连接在一起,将动坐标系设计为圆形以方便其运动。

教学设计思路及实施要点如下。

分析与模型构建:针对学生在学习运动合成的过程中,难以想象动坐标系做定轴转动时的运动情况,特别是牵连点不在被选作动坐标系的刚体上的情况,教师应结合机械机构中的实际应用,讲解点的合成运动的基本原理和思想,指出“三种运动”的特点,帮助学生构建不同运动机构中的运动分析模型。

实践操作与观察:学生通过观察和操作可运动的“微实验”模型,能够直观地看到动坐标系的实际运动情况及不同时刻的牵连点位置和运动轨迹,明确机构的绝对运动、相对运动、牵连运动,特别是结合“动点与牵连点之间的关系”“相对运动与牵连运动之间的区别”等难点要点,进行分析思考。

结果分析与讨论:教师引导学生就合成运动过程中三种运动关系展开讨论,特别是描述“微试验”模型中的绝对运动、相对运动、牵连运动及运动轨迹,重点分析牵连点的运动特点,并探讨牵连运动的平动情况下的“微实验”模型应该如何设计。

知识总结与测评:教师结合“牵连运动为定轴转动与牵连运动为平动时的区别”及“牵连点与动点之间的位置关系”两个学习重难点,测评学生对合成运动知识点的掌握情况,重点对运动的本质和规律进行讲解,让学生能从具体和抽象两个层面理解合成运动的概念与原理。

(三)不同截面的简支梁对比模型

模型设计:将模型支架设计为简支梁或悬臂梁结构,支座设计为可根据梁截面调节的夹具,能适应各种不同形状的梁截面。在“微实验”过程中,可以灵活替换具有不同截面形状的梁。为充分满足轻量化的需求,支座材料可以选择木质;为了梁能够有明显的变形,可以选择铝质梁或亚克力质梁,同时梁的截面形状可设计为矩形、圆形和T字形,加载时,采用砝码进行,同时使用位移计对梁截面的位移进行测量,具体如图4所示。

教学设计思路及实施要点如下。

分析与模型构建:针对材料力学部分中构件的截面形状及尺寸对其承载能力有较大的影响这一问题,教师可以结合梁弯曲工程应用背景,对不同的梁结构进行力学模型构建,特别是常见的简支梁、悬臂梁、多跨梁等模型,同时结合不同梁的应用场景,介绍梁的应力分布、中性轴位置及截面形状、尺寸对梁承载能力的影响等知识。

实践操作与观察:学生通过更换不同截面的梁模型,可直观看到不同截面梁在相同载荷作用下的变形情况,了解不同梁的抗弯能力的差异性,分析截面形状、尺寸对梁的承载能力的影响,获得梁的同一截面的变形差异情况,并探索“截面形状对梁承载能力的影响”“梁的变形与载荷线性保持线性关系”等理论的正确性。

结果分析与讨论:教师可以深入分析不同形状梁截面的“微实验”结果,找出梁的应力分布和中性轴位置、梁的截面形状与应力分布之间的关系,并据此将学生分成若干个小组,以提问的方式,让学生基于之前实践操作过程,深度思考与讨论“如何有效地提高梁的强度?”等问题。在这一过程中,教师可选择在恰当的时机给予学生一定的提示,以确保学生思考和讨论方向的正确性。

知识总结与测评:教师结合“如何有效地提高梁的强度?”这个知识的核心应用问题进行知识总结,然后结合不同的梁的使用场景,特别是基于“脆性材料梁的截面形状如何设置”“支座位置变化对梁的承载能力影响”等进阶问题进行测评,以此促进学生对梁的内力、应力、变形及其相互之间的内在联系的掌握,从而帮助学生强化对梁弯曲问题的理解。

四、结语

本文针对工程力学课程课堂教学中存在的一些问题,提出可通过实施“微实验”教学进行改善。具体而言,通过对光滑铰链约束模型、牵连运动为定轴转动的观察模型及不同截面的简支梁对比模型实验进行教学设计,旨在帮助学生更加深入地理解和掌握工程力学课程的知识和原理,提高学生的实践能力和解决问题的能力。

参考文献:

[1]花少震,刘华博,段翠芳,等.工程力学课程实验的创新和改革思路探讨[J].科技资讯,2022,20(1):193-196.

[2]王义平,于化龙,历长云,等.基于项目管理模式的材料力学实验教学改革[J].力学与实践,2021,43(4):628-631.

[3]顾爱军,杨小令,梁金栋.材料力学实验进课堂的探索与实践[J].高等建筑教育,2019,28(2):112-117.

[4]徐志敏,吴莹.基于翻转课堂的基础力学实验教学模式探索与实践[J].实验室科学,2021,24(6):88-91.

[5]倪维宇,姚胜卫.材料力学实验教学的改革与研究[J].科教文汇,2018(35):64-65.

[6]姚胜卫,倪维宇.材料力学实验教学方法的研究与创新[J].教育教学论坛,2019(15):279-280.

[7]冯永哲,余帮建,段敬文,等.材料力学教具的研发与设计[J].黑龙江科学,2020,11(13):20-21,24.

[8]朱磊,赵宇龙,陈辉,等.材料力学性能基础实验课的教学改革研究[J].教育教学论坛,2019(6):106-107.

[9]张艳军,雷美荣,叶家根.基于趣味性和创新性的力学教学研究[J].中国现代教育装备,2021(23):129-131,134.

[10]李敏,李依伦,陈伟民.材料力学实验教学的课程设计[J].力学与实践,2022,44(1):138-142.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/80410.html