摘要:为了研究初中生科创参与及其影响情况,文章采用便利抽样法,在某直辖市、省会城市和地级市分别选择2所公立初中对在读学生进行调查,结果显示,大部分初中生对科学感兴趣且认知水平较高,但科创参与率不高;不同年级学生的需求存在差异;科学兴趣对科学认识和科创参与均构成影响;参与科创对科学认知和未来目标均构成影响。

关键词:初中生,科创参与,科学认知

党的二*大报告指出:“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。”[1]《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,要“发展素质教育,更加注重学生爱国情怀、创新精神和健康人格培养”[2]。中学是培养学生科学兴趣和树立人生目标的重要阶段,也是培养创新型人才的重要阶段,学校必须加强对学生这方面的培养。《国家教育事业发展“十三五”规划》在“培养学生创新创业精神与能力”一节提出,要从中小学做起,注重激发学生科学兴趣和创新意识,加强科学方法的训练,加强对学生科学素质、信息素养和创新能力的培养[3]。通过文献检索发现,目前中学在科创教育课程体系方面已进行积极探索[4-5],也已开展中学生科学素养指标体系等方面的研究[6-7]。然而,中学生科创参与方面的实证研究较少,关于科学认知方面的研究主要围绕本科生等其他人群展开[8-9]。本研究拟选择初中生为研究对象,评估其科创参与及其影响的基本状况,从而为落实创新驱动国家战略提供参考。

一、理论基础与研究假设

本研究的理论基础是社会认知理论[10],三元交互决定论是其重要内容。所谓三元交互决定论,即外在环境、行为、认知三者之间互为因果,其两两之间都具有双向的互动和决定关系,其中认知对行为起着主导作用。

基于科学素养理论可知,科学认知是科学素养的重要组成部分。科学认知包括科学本质和科学态度,科学兴趣是科学态度的重要内容。因此,本研究假设如下:初中生的科研认知(科研兴趣)影响科创参与,科创参与对初中生的目标选择(是否想做科学家)与认知会产生积极影响。

二、研究对象与方法

为研究初中生科创参与及其影响情况,2022年7月24—2022年7月30日,研究组采用便利抽样,在某直辖市、省会城市和地级市分别选择2所公立初中进行调查,调查对象是初中在读学生(按照调查前的学期为准,只有直辖市有预初年级学生)。调查方法是将电子问卷链接发到家长群,由家长组织学生填写。为确保信息的真实性和保护隐私,采用匿名填写方式。学生和家长均知情同意后进行填写,研究符合《赫尔辛基宣言》的原则。合计回收问卷866份,经质量核查确认合格问卷858份,合格率为99.1%。

数据收集工具为自拟调查表。调查表形成草稿后,首先在研究组内部进行研讨,然后组织相关学生进一步讨论完善,在此基础上进行小范围试用,经修改后定稿。在正式调查前进行预调查,以确保问卷的科学性和有效性。

基于理论基础设计调查表,调查内容包括学生个人和家庭基本情况、科学认知、科创参与及其影响情况。基本情况包括年级、性别、年龄、是否独生子女、常住地类型(城市或农村,城市包括县城,农村指乡镇及以下)。在科学认知情况调查中,首先询问科学概念知晓情况(以下简称“科学知晓”),即设置“您知道什么是科学研究”的问题,选项为知道、不确定和不知道,且针对知道和不确定二个选项,学生要书写简要文字说明,以补充说明其对科学的理解,同时设计了一个测试题“数学、物理、化学等理科知识对科研工作非常重要,语文、历史、地理等文科知识就不太重要,对此观点,您是否认同”,选项为非常不认同、不认同、不确定和认同,其中非常不认同及不认同在数据分析中被归为正确认识。科学兴趣情况调查采用李克特五级量表进行调查。科创参与的调查方法如下:设置“您是否有科创经历”的问题,选项为是、否,且对于填写“是”选项的学生,请其简述科创的具体情况。为了提升数据填写质量,针对学生的科学认知和科创参与的文字说明,组织两个研究者进行独立分析,依据科研的权威定义将学生选择结果归类为“知道、不知道或有、无”两类,如果两人判断不一致,则请第三方进行再次判断,并将判断结果与大家共同讨论,直到学生意见一致为止。在科创参与影响方面涉及两个方面:第一,询问学生未来是否想做科学家,选项为想做、不确定、不想做;第二,设计一个测试题,即“对于数据录入工作,您觉得它是科研工作吗”,选项为是(正确答案)、不确定和不是。

分析方法为描述性统计、卡方检验、相关分析和二元Logistic回归。在相关分析中,科学兴趣、科创参与和未来目标变量的赋值方法如下:很不感兴趣到很感兴趣赋值1计5分;科创参与计2分,没有参与计1分;想做科学家计3分,不确定计2分,不想做计1分。二元Logistic回归的因变量包括科创参与和想做科学家,自变量包括基本情况、科学认知或科创参与变量、控制变量。基本情况包括年级、常住地和独生子女情况,其中年龄由于和年级基本相同,所以只纳入一项,另外由于样本农村学生没有参与科创,因此城乡因素不纳入分析。在科创参与多因素分析中纳入科学兴趣自变量。在想做科学家的多因素分析中,将纳入科创参与自变量,基于以下原因,科学兴趣变量将作为控制变量但不进行报告:第一,科学兴趣影响科学家的目标选择属于常识;第二,在调查中,学生如选择对科学不感兴趣,将直接跳转,而不用回答是否想做科学家,只有感兴趣或不确定的情况下,才需要回答。此外,为了排除学校和城市差异影响,将学校因素(也包括城市差异)均作为二个方程的控制变量纳入,但出于学校差异难以解释等考虑,其结果也不作报告。相关自变量均转化为哑变量进行分析,采用一次性全部纳入法。统计检验方法均用双侧检验,P值小于0.05被认为差异具有统计学意义。所有统计分析均采用SPSS 13.0进行分析。

三、研究结果

(一)学生基本情况

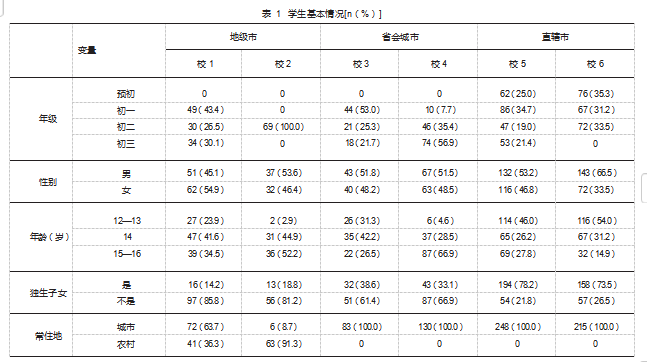

本研究中,样本学校学生的基本情况具体如表1所示,其中平均年龄为13.9±1.0岁,最小12岁,最大16岁。

(二)科学认知、科创参与及其影响的基本情况

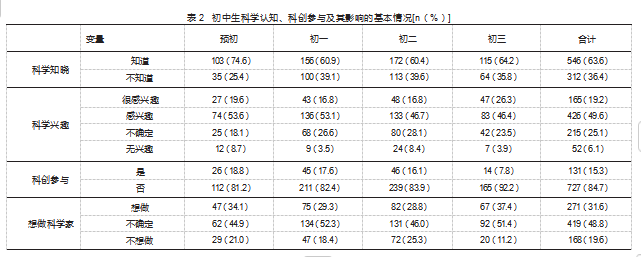

如表2所示,63.6%的样本学生表示知道什么是科学研究,即对科学有基本认识;79.8%的样本学生认为语文、历史、地理等文科知识和数学、物理、化学等理科知识同样重要,17.0%的样本学生不这样认为,3.2%的样本学生不确定。在兴趣层面,68.8%的样本学生表示对科学感兴趣或很感兴趣,不感兴趣的样本学生只占6.1%,还有25.1%的样本学生表示不确定。

样本学生的科创参与率是15.3%,其中省会城市和地级市的4个样本学校学生参与过科学的人数较少(参与率为0—7.2%),直辖市样本学校学生参与科创的比例为24.6%;城市学生科创参与率是17.4%,农村学生没有参与。在科创参与影响方面,31.6%的学生表示未来想做科学家,48.8%表示不确定,19.6%表示不想做。另外,针对数据录入工作是否为科研工作的问题,51.8%的样本学生认为是,30.4%样本学生不确定,17.8%样本学生认为不是。

(三)科学认知、科创参与及其影响关系初步分析

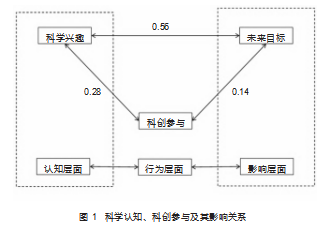

如图1所示,科学兴趣、科创参与和未来目标三者之间两两都呈现正相关关系,这意味着:第一,科学兴趣高的学生中,有更高比例的学生希望成为科学家,其参与科创的比例更高;第二,参与过科创的学生中,有更高比例的学生未来想做科学家。分析发现,参与过科创的学生对数据录入问题的认识正确率是67.9%,而未参与过的是48.8%,两者差异具有统计学意义(χ2=17.84,P<0.01),说明科创参与对学生形成正确科学认知和能力塑造有积极影响。

(四)科创参与和未来目标的回归分析

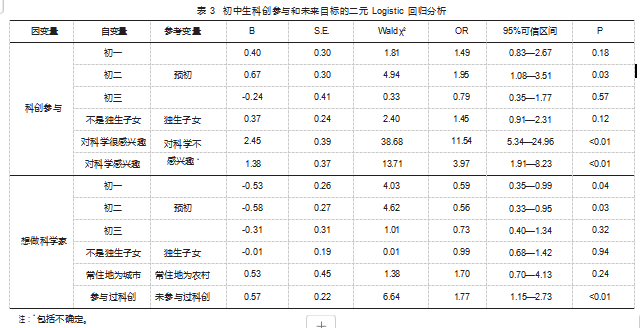

初二学生科创参与的可能性在各个年级学生中是最高的,相对其他年级高出1倍。科学兴趣是科创参与最主要影响因素,很感兴趣和感兴趣的中学生参与科创的可能性分别是不感兴趣学生的12倍和4倍,显示科学兴趣越高,科创参与的可能性越大。在未来目标的多因素分析中发现,初一、初二学生想做科学家的比例低于预初,但初三和预初学生的差异没有统计学意义,参与过科创的学生想做科学家的比例是没有参与过科创学生的1.77倍,城市和农村学生未来想做科学家的选择差异没有统计学意义,如表3所示。

四、讨论

在这个快速变革的信息社会,大数据、人工智能等科技发展方兴未艾,不论是国家、社会,还是个人,都面临着多种机遇和挑战,科技创新的重要性越来越显著[11],为此更有必要从小培养科学意识和能力[12]。目前,有关初中生科创参与现状的研究较少、深度有限的情况下,本文对初中生的科学认知、科创参与及其影响情况进行了较全面的分析,可为加强初中生的科创教育提供参考。

(一)大部分初中生对科学感兴趣且认知水平较高,但科创参与率不高

近七成(68.8%)的初中生对科学感兴趣,不感兴趣的占少数,接近三分之一的学生未来想做科学家,同时有六成多的学生对科学有基本认知,而且近八成的学生对文理科的重要性有正确认识,但样本初中生科创参与率只有15.3%,即使是直辖市的样本学生科创参与率也只有四分之一,且有接近一半学生不知道“数据录入是科研工作”。当然,也不应要求每个初中生都参与科创,但以上结果提示,在基础教育注重内涵和高质量发展背景下[13],先要分析不同学生的需求,再针对学生的不同需求研究如何更好地开展科创教育,以引导学生未来更进一步发展,并将个人目标和社会及国家需要结合。

(二)不同年级学生的需求存在差异

初二学生参与科创的可能性最高,本结果符合预期,因为初三学生面临升学压力,预初和初一学生年龄较小,总体属于过渡和适应期。同时研究发现,初一、初二学生想做科学家的比例低于预初,这可能与以下原因有关:只有直辖市有预初的学生,这些学生相对年龄小,其可能更多地受益于近年的素质教育和教育改革,且预初学生学习压力相对较小,自由度更高;初二学生参与科创活动可能性较高的同时,未来想做科学家的比例却较低,这个看似矛盾的现象背后的原因可能是,一方面初二开始学习物理,另一方面初二学生处于转折期,可塑性相对初三学生来说更强,于是家长的期望也更高,以上原因造成初二学生学业压力较之初一学生来说进一步增加的同时,还可能存在一定的目标焦虑,而这个目标主要聚焦在能否考上更好高中的中期目标上,因此对远期目标(科学家)的考虑较少。

(三)科学兴趣对科学认识和科创参与均构成影响

研究发现,对科学感兴趣的初中生,参与科创的可能性更高,即兴趣越高、参与率越高[14],这与科学教育的重点就是激发学生的科学兴趣不谋而合[15]。考虑到还有三成多的学生对科学无兴趣或不确定,建议通过多种方式引导不感兴趣(包括不确定)学生培养对科学的兴趣,而针对已对科学感兴趣的学生,则应增加专业资源供给,为其提供更多参与科创的机会。

(四)参与科创对科学认知和未来目标均构成影响

科创参与和科学兴趣应该属于双向促进的关系,科创参与反过来也有助于提升科学兴趣。参与过科创的学生其知识基础更加扎实(科研相关知识知晓率高),且表示未来想做科学家的比例更高[16]。因此,进一步加强素质教育十分必要,要为学生的科学兴趣培养和全面发展提供更多的科创参与机会,其中农村学生是重点对象。

总之,本研究还存在一些不足之处:第一,本研究调查样本量有限,由此降低了检验效能,导致没有统计学意义的变量也可能是影响因素;第二,调查样本没有包括私立学校的学生;第三,调查采用的是回忆方式,可能会存在回忆偏倚;第四,本文只是横断面研究,且收集指标有限,包括未开始各方的深入访谈,以及未能从学校收集科创课程与学生科创参与情况数据。因此,未来有必要开展更加深入的研究[16]。

参考文献:

[1]习**:高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗—在中国共*党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-25)[2023-07-29].

[2]中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[EB/OL].(2021-03-12)[2023-07-29].

[3]国家教育事业发展“十三五”规划[EB/OL].(2017-01-10)[2023-07-29].

[4]汤丽静.初中科创教育课程体系的构建[J].现代教育,2022(12):9-14.

[5]李德元.有机融入于学校综合素养培育课程体系的“科创教育”[J].上海教育,2015(2):50-51.

[6]徐静.中学生科学素养构成与评价研究[D].北京:首都师范大学,2013.

[7]陈鹤,朱浩楠,董素英,等.基于AHP层次分析法的中学生科研素养量化评价体系研究[J].现代中小学教育,2019,35(9):5-10.

[8]WESTON T J,LAURSEN S L.The undergraduate research student self-assessment(URSSA):validation for use in program evaluation[J].CBE-life sciences education,2015,14(3):1-10.

[9]付益蕾,高丛珊,付晓辉,等.关于护生科研认知及参与度的现况调查[J].当代护士(下旬刊),2018,25(4):25-27.

[10]张建卫,滑卫军,郑文峰,等.成长型心智模式何以激发研究生学术激情:基于社会认知理论的视角[J].中国高教研究,2022(12):59-65.

[11]韩丽景.试论加快科技创新对于推动企业经济发展的重要性[J].科技风,2022(2):160-162.

[12]LUTTENBERGER S,STEINLECHNER P,ERTL B,et al.It takes more than one swallow to make a summer:measures to foster girls'and women's pathways into STEM[J].Front psychol,2019(10):1844.

[13]张一曼,李云海.初中科创课程中的问题及建议:基于学生满意度的问卷调查[J].陕西教育(教学版),2022(7):114-115.

[14]高普红.兴趣是最好的老师[J].云南教育(中学教师),2020(6):48.

[15]李慧,王全喜,张民选.美国STEM教育的探析及启示[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2016,45(5):144-152.

[16]JONES M G,CHESNUTT K,ENNES M,et al.Measuring science capital,science attitudes,and science experiences in elementary and middle school students[J].Studies in educational evaluation,2022(74):101180.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/80399.html