【摘要】简介电影《长安三万里》的相关内容。提出翻译《长安三万里》的重要意义。阐述许渊冲的“三美”理论。以“三美”理论为指导,以《长安三万里》的部分诗歌英译字幕为研究对象,从意美、音美、形美三个角度,探索诗歌翻译的价值体现和艺术性,从而带领读者再一次感受中华诗歌的魅力,并为影视作品翻译提供参考。认为在翻译诗歌的电影字幕时,不仅要求译文与原文在意义、韵律、形式等方面一一对应,还要兼顾字幕翻译的特点。

【关键词】英译诗歌,《长安三万里》,“三美”理论

引言

诗歌翻译及其理论研究发展至今,无论是在翻译实践还是在理论研究方面,可谓百花齐放,成果颇丰。长久以来,将诗歌的美妙尽可能完整地传递给译语读者成为翻译家的使命,而许渊冲主张的“三美”理论恰恰为诗歌英译起到很好的启发和指导作用(刘玲、武广庆2018)。

《长安三万里》广纳诗歌,其双语字幕不仅让中国人梦回大唐,还让外国友人深刻地感受到中华文化的独特魅力,让诗歌再次唱响世界。下面将摘取该影片中的部分诗歌及其英译本,以“三美”理论为指导,感受诗歌翻译之美。

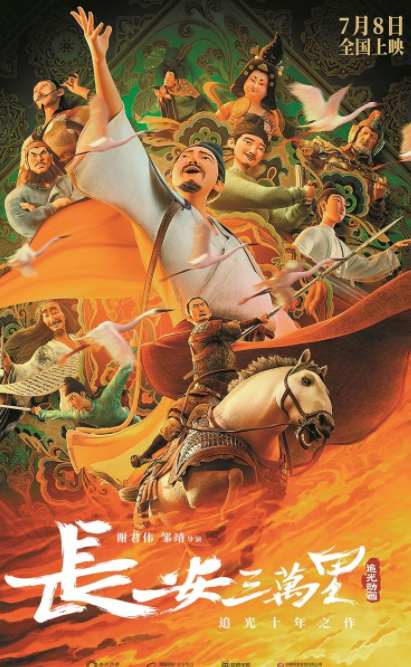

一、电影《长安三万里》简介

电影《长安三万里》以唐朝盛世为故事背景,讲述安史之乱后,整个长安因战争而陷入混乱,困守孤城的高适向监军回忆起自己与李白的往事,两位诗人跌宕起伏的命运画卷缓缓展开。

电影以广阔的视野展示了唐朝的历史风貌。影片中涉及的诗歌作品和历史事件将观众带回那个辉煌的大唐时代,满足了观众对盛唐浪漫主义的幻想。其中,李白、杜甫、王维等人的生活与创作是最吸引人的部分,尤其是他们的诗歌,在电影中得到生动的展现。观众能直观地体会这些诗词文化所带来的感染力,身临其境感受当时的恢弘气势和文化繁荣。

二、许渊冲的“三美”理论

“书销中外百余本,诗译英法唯一人。”许渊冲是一位杰出的翻译家和翻译理论家,他以其深厚的语言功底和对翻译的独到见解而著称。他擅长从英语、法语、俄语等语言翻译文学作品,并取得了显著的成就。他从事翻译事业长达六十年,通过翻译中国古诗词和外国名著连接了古今中外,将中国的《诗经》《楚辞》《唐诗三百首》《宋词三百首》《西厢记》《牡丹亭》等翻译成英语及法语(李宏亮2008)。他的翻译作品不仅将中国文化带向国际舞台,还让外国读者更深入地了解中国文化。

许渊冲的翻译风格独特,注重传达原作的情感和意境,这使得他的诗译作品更富有诗意和艺术性。他提出“三美论”,即意美、音美、形美,为诗歌英译起到很好的启发和指导作用。许渊冲强调,译文应准确传达原文的意义,再现原文的意境美,即“意美”;要押韵、顺口、好听,即“音美”;而“形美”则要求译文尽可能保持原诗的形式(许渊冲1984)。在翻译中,最重要的是传达意义,实现意美,然后是音美,最后是形美。译者在译文满足意美的要求时,尽力追求音美和形美,即达到诗歌翻译的最高境界。

许渊冲对美的偏爱是他“三美”理论的发端,他对“三美”的追求从未动摇过。他孑然一身在时代的洪流中踽踽独行,走过风雨六十年的翻译之路,留下独立于世的千篇巨作。

三、《长安三万里》的诗歌英译字幕分析

字幕翻译是一种重要的传媒工具,不仅仅是一项技术性工作,更是一项需要译者综合运用语言、文化和传媒知识的艺术。字幕翻译与其他类型不同,除了要通俗易懂之外,还要恰当地表达出来。由于影片的对白特性,字幕翻译还要满足口语化、口型化特点。因此,要想将影片中的诗歌字幕翻译成英文,译者必须有丰富的知识储备和深厚的文学修养,从而成功地将影片中的诗歌字幕转化为精彩的英文翻译。《长安三万里》的英译诗歌字幕是一项巨大的挑战。译者不仅要准确传达原文的意思,还要考虑电影字幕的特点,确保翻译文本能够与画面完美结合。在此基础上,还要创造性地将译文提升至“三美”的高度,尽可能保持原诗的韵味。

许渊冲提出的“三美”理论,是我国传统翻译思想在扬弃中的继承和发展(关文义2008)。该理论要求译者从意、音、形三个方面把握诗歌翻译,以达到最大限度地保持原作的美感和意境。这种翻译方法注重细致入微的文字处理和审美体验,使诗歌翻译不再是简单的转译,而是能够突破语言障碍,跨越文化边界,让读者在享受原著美感的同时,能感受翻译作品的魅力。

(一)“三美”理论之意美

意美是“三美”理论的核心和关键。所谓意美,主要指在准确传达原文意思的基础上,再现原文的意境美,以意动人。意境是诗歌的灵魂。一个优秀的诗歌译本,不仅要准确地传达原作的意义,还要在目标语中产生相似的美感。这就要求译者对原作进行深入的理解和分析,准确把握原作的情感和意义,并将其转化为目标语的相应表达。同时,译者还应注重文化的传递和跨文化交流,使译文能够在不同文化背景下产生理解和共鸣。

影片中选录的译文可以很好地体现这一点:

例1:

原诗:白日依山尽,黄河入海流。

译文:The sunrestson the peak before it fades;

The Yellow River flows towards the sea.

这两句诗出自唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》。诗中运用了简洁而富有意境的语言,表达了壮丽的自然景观和时光流转的哲理。“白日依山尽”描绘了一幅太阳西沉的景象,“依山尽”更把太阳在山脉背后逐渐消失的情景展示出来。译者选择的rest一词,传达了平静和停顿的感觉,以及临近消失的状态。这与“白日依山尽”中太阳在山顶缓慢落下,临近消失的景象相呼应,将太阳即将消失或渐渐褪色的意境之美体现出来,创造出一种寓意深远的意境,与原诗的意境相符。“黄河入海流”是诗人的意中景,描述了黄河的水流注入大海的景象。译者使用动词flows,强调了黄河源源不断的流动,暗示了它自源头一路向前奔流。Towards thesea则明确了黄河的流向,揭示了它流向海洋。整个英文句子生动形象地描绘出黄河水流不断前进和融入海洋的无限循环,展现了黄河壮丽的景象和无穷的气势,同时表达了时间的流转和生命的持续不断,意境深远。

例2:

原诗:孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

译文:The lone boat slowly vanishes against the sky;

I see only the Yangtze flowing to the edge of the world.

这两句诗出自唐代诗人李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。诗人借这两句诗,将自己内心的孤寂及对朋友离去的感伤表达得淋漓尽致。“孤帆远影碧空尽”描绘了“孤帆远去,帆影渐渐消失在蓝天的尽头”这一景象。为了再现原诗的意境,译者使用了lone,凸显了船只在广阔的天空下的独特存在,强调了船只的孤独。此外,译者通过slowly vanishes的搭配,将船只缓慢消失、逐渐远离视野的意象一一展现出来。其中slowly一词的使用强调了船只消失的缓慢,增加了意境中的沉静和渐行渐远的感觉。译者将“碧空尽”译为against the sky,将船只与天空进行对比,突出了船只的孤立和与背景的映衬,与原诗中的“碧空”相呼应,表达了强烈的孤独感和远离感,给人一种旷远而寂寥的印象。“唯见长江天际流”以简洁而形象的语言描绘了长江的壮丽景象和无穷气势。译文则通过巧妙地使用the edge of the world,体现出长江的广阔并与原诗中的“天际”相呼应,展现出长江水流不断向远方流淌的意象,给人一种壮观而无限延伸的感觉。

译文在传达原作意思的基础上,很好地再现了原诗的意境,巧妙地将孤独的船只与长江的壮丽景色结合在一起,描绘出长江的浩渺和壮阔,同时表达了时间的流转和生命的持续不断。读者从译文中可以感受到长江的雄伟、博大和流动的情感。

(二)“三美”理论之音美

音美主要指译文在语言表达上的美感。翻译不仅要传达原作的意思,还要注意语言的音韵、节奏和韵律等方面的美感。诗歌通常饱含作者的思想感情与丰富想象,语言凝练而形象性强,具有鲜明的节奏、和谐的音韵,富于音乐美。因此,译者在翻译过程中需要注重语言的美学特点,灵活运用各种翻译技巧和手法,使译文在语言层面具有一定的艺术感染力和美感。同时,译者还应考虑目标语读者的语言习惯和审美观念,使译文更加符合目标语的语言美学要求。

例3:

原诗:晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

译文:The trees of Hanyang,the sparkling stream.

On Parrot Isle,grasses lush and green.

这两句诗出自唐代诗人崔颢的《黄鹤楼》,在押韵和节奏方面都有独特美感。原诗采用平仄相见的格律,使整句诗的节奏感平稳而有序,营造了一种平稳而流畅、轻快而明亮的节奏感。“历历”和“萋萋”两组叠词的使用,增强了诗歌的韵律感。诗中的“树”和“洲”的使用,进一步强化了音韵的连贯性。译文中The trees of Hanyang及the sparkling stream这两个短语同样采用了抑扬格节奏,强调了溪水流动的形象。译文On Parrot Isle,grasses lush and green也保持了相似的节奏和音调。On Parrot Isle部分的重音落在Parrot和Isle上,而grasses lush and green部分则采用了轻快的音调。两句诗尾的stream和green形成的押韵与原诗相呼应。译文的整个诗句通过押韵和节奏的运用,保持了原诗的韵律美,营造出韵律感和音调的和谐。

例4:

原诗:春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

译文:Deep sleeps of spring;

All around me birds sing.

《春晓》的这两句诗读起来朗朗上口,具有一定的节奏感和韵律感。两句诗都形成了押仄韵,呈现出一种平稳、流畅、韵律感强烈的美感。“晓”和“鸟”在诗句的末尾形成了押韵,创造了音韵上的联系,使诗句更加和谐、饱满,更有律动感。同样地,译者的处理也值得借鉴。Spring与sing在诗句的末尾形成了尾韵,保持了原诗的节奏感。此外,译文通过deep、sleeps等重读音节词,以及of等轻读音节词的交错使用,形成了一种强弱节奏的变化,增强了诗歌的表现力和感染力。

整体而言,这两句诗的翻译韵律呈现出一种平缓、舒缓的节奏感。强弱节奏和平稳的音调使得诗句流畅而宁静,与春天的静谧和鸟儿的歌唱相呼应。译者在保持电影字幕简洁的特点的同时,尽可能让译文保持音韵美。

(三)“三美”理论之形美

翻译的形美主要指译文在形式上的美感。诗歌翻译的形美是在意美和音美基础上形成的,这要求译者首先准确传达原作的意义,其次努力保持音律的美感,最后统一形式之美。古代诗歌所具有的格律与形式是中国传统诗歌在自身悠久的发展历程中逐渐形成的规律,能够将汉语言的形式美发挥到最大。诗歌电影字幕除了要保持其简洁、精准的特点,还要确保译文保持形式上的美感。译者必须统筹兼顾,分清主次,不仅要注重语言的准确性和流畅性,还要注意翻译的形式和特点,使译文能够保持原作的形式之美。

例5:

原诗:日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

译文:Dusk sets in,Where is my home?

Mist and waves,a melancholy scene.

这两句诗同样选自唐代诗人崔颢的《黄鹤楼》。译者用朴实的语言传达出与原诗相似的含义和意境。Dusk sets in和Mist and waves在视觉上呈现出一种朦胧、模糊的感觉,与原诗中的“日暮”和“烟波”相呼应。Where is my home?则表达了诗人对故乡的思念和迷失感,与原诗中的“乡关何处是”相联系。在此基础上,译者巧妙地调整句子结构,在保持诗歌的韵律和美感的同时,使译文中每行的单词数量相近,在表现形式上呈现出一种平衡。此外,译文同原诗一样,采用了问句的形式,形成了较为和谐的句子结构,增强了诗歌的表现力和张力。总体而言,这样的翻译方式使原诗的美妙在译文中得以保留,并让读者体验到与原诗相似的情感共鸣。

例6:

原诗:行路难,行路难;

多歧路,今安在?

译文:Hard is the journey,hard is the journey;

So many forks in the road,which is the true one?

该诗句出自唐代诗人李白的《行路难》,此四句,节奏短促、跳跃,展现出诗人急切不安状态下的内心独白。译者在处理前两句时,选用了倒装句,并同原诗一样采用了重复的形式,使句子具有回旋和律动感,增强了整体的韵律美,强调了行路的困难,使译文和原文在形式和语调上都形成了对应。在后两句的译文中,译者选用了疑问句的形式,将原诗中疑问的含义直接表现出来,使得读者在阅读时能够感受到原诗的深意。这种翻译方式不仅增加了诗歌的艺术性,还贴合了原诗的情感表达。译者的选择让读者能够更加深入地思考原诗中疑问的意义,进一步体味到诗人的内心世界。

结语

电影《长安三万里》选用的诗歌是我国优秀传统文化浓缩的精华,向观众传递了文化传承和自信的力量,让人们更加深入地了解和热爱中华传统文化。在翻译诗歌字幕时,不仅要求译文与原文在意义、韵律、形式等方面一一对应,还要兼顾字幕翻译的特点。虽然翻译存在难度,但是译者通过巧妙运用创造力和艺术感觉尽可能保持了原诗的美感和意境。虽然影片中的诗歌翻译不尽如人意,但是仍有值得借鉴的地方。这种跨文化的努力对推广和传承中华文化大有裨益。

引用文献

关文义.2008.论许渊冲翻译的“三美”[J].考试周刊,(32):201.

李宏亮.2008.“三美”翻译原则与英语影视片名翻译[J].电影评介,(15):62-64.

刘玲,武广庆.2018.许渊冲“三美论”在唐诗英译中的再现[J].英语广场:学术研究,(12):26-27.

许渊冲.1984.翻译的艺术[M].北京:中国对外翻译出版公司.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/79863.html