摘要:在学术著作教学中,选点批注是一种有效的教学策略。本文以《乡土中国》为例,引导学生通过理解性、鉴赏性和思辨性三种批注方式进行深入阅读,促进学生转变学习方式,提升语文阅读能力。

关键词:选点批注,教学策略,学术著作,《乡土中国》

“选点批注”是读者用圈画的方式选择文本中的疑难点、兴趣点或文本的写作特点并写上自己的分析、理解、感悟或评价的阅读方式。这种方式可以留下思维轨迹,表达褒贬喜恶,阐发观点看法。

“选点批注”阅读能够帮助学生记录思维痕迹,使其思考、探究和表达外显,展现自己的初始阅读体验,实现主动阅读和深度阅读,促进其语文素养的自主建构。学术著作的批注点可以是疑点、趣点,可以是概念、观点、论证方法,也可以是感触、新解,还可以联想批注,把书读厚。《乡土中国》虽然是一部学术著作,语言却生动形象、通俗易懂,因此,教师可以从疑点、趣点入手,引导学生尝试“选点批注”的阅读方式。

一、理解性批注:文本梳理,读懂

学术著作的教学,首先要重视学生的初始阅读体验。高中生阅读《乡土中国》需要关注什么?教材编者认为,读学术著作的主要目的是获取知识,而且这个知识往往有一个阐述得比较充分的学术体系,否则就很难称为学术著作。简而言之,学术著作阅读的主要目的就是获得一个阐述得比较充分的知识体系。因此,教师设计了理解性批注这一环节,启发学生在初始阅读时,按照自身的兴趣和理解,在有疑、有趣、有用的地方进行批注。学生做如下批注:

①费孝通是谁?为何要写《乡土中国》?

②为何要写奶妈给他一包灶上泥土?

③何为差序格局?

④作者以人在旅途中都要学习、遵守“旅客须知”进行类比,说明人生在世就要接受教化。“旅客须知”仅仅四个字,就说出了教化的重要性,简洁而具体。

⑤“在发表这些文章之前,犹豫过。”“犹豫”一词让我看到了作者的真诚。有机会发表自己的文章是多么难得的事情,他还犹豫?他出书的目的可能不只是为了发表出去吧。

这些批注是学生的初阅读体验,在①到③三个疑点批注中,可以发现学生在阅读过程中存在的问题。④和⑤两条批注则体现出学生阅读过程中的聚焦点以及对文本内容的理解程度。批注阅读记录的学生的阅读体验就是教师制定教学目标的依据。

尽管这种阅读体验是自发的,但教师在关键概念、观点和论证方法等方面的适当引导也不可缺少。因为对学术著作而言,关键概念和观点以及论证方法往往是文本解读的出发点,也是学生阅读的关键点,更应该是学生批注的选择点。以《文字下乡》和《再论文字下乡》为例。教师引导学生关注“面对面的社群”“空间阻隔”“时间阻隔”等关键概念、“乡下人并不‘愚’”的观点以及“为什么乡土社会不需要文字”的论证过程,进行批注,从而梳理文本内容。有学生批注道:

“面对面的社群”就是一个“熟人社会”。这里的人都是上一辈眼看着长大的,共同生活在一个村子里,在空间上没有陌生感,生活经验则通过耳濡目染、言传身教传给下一代,“历世不移”。乡土社会在空间上是不流动的,不流动就带来了熟悉,在熟悉的社群里,人们使用的都是特殊语言,所以他们不需要文字。从时间上来看,小一辈的经验和祖辈的经验不需要积累,全部文化都可以在亲子之间传授无遗。在时间里没有阻隔,这个“熟人社会”又是一个生活很安定的、“历世不移”的社会,所以也不需要文字。总的来说,这两章作者就是从空间和时间的角度来论证为什么乡土社会不需要文字这一观点,用思维导图可以这样表示:

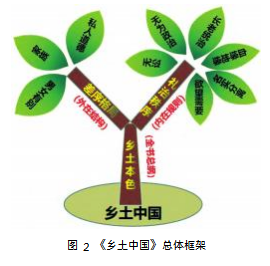

把握关键概念,明确作者观点,厘清论证思路,最后用思维导图的形式把作者隐藏在文字背后的思维过程直观地呈现出来。这种类似于解读注释性的理解性批注,能够做到口有所读、心有所思、手有所录。学生运用此批注法通读全书,教师引导学生梳理整本书的框架结构,形成一棵参天大树。通过这棵树,学生对整本书14篇文章的内容和结构就有了一个清晰的把握。

二、鉴赏性批注:赏析评价,读美

运用理解性批注方式阅读之后,学生已初步厘清《乡土中国》之梗概,亦能用作者之观点解释一些生活现象,但这只是完成了阅读学术著作获取知识的目标。本书作为语文读本,学生还应读出其中的语文味。教师应通过鉴赏性批注引导学生从语文的视角去关注文本的语言及写法,争取把文本读美。

1.语言通俗形象之美

谈到学术著作,学生的第一反应就是晦涩难懂。然而,在实际的阅读中,学生却发现《乡土中国》的语言非常通俗易懂且生动形象。在阅读中,教师应指导学生从三个方面去品味语言,进行鉴赏性批注。其一,举例生活化。在《文字下乡》中,学生这样批注:作者在论述乡下人并不“愚”时,举的两个例子让我捧腹。乡下人在马路上不知躲避汽车,被城里人啐骂“笨蛋”!城里小姐冒充内行,说:“今年的麦子长得这么高!”博得乡下朋友的“微微一笑”。费老用生活中的场景形象地阐述了乡下人不识字并不是“愚”。语言通俗易懂,风趣幽默,让我们在会心一笑中领会作者的观点。其二,善用比喻。在《差序格局》中,学生批注道:作者是个善用比喻的高手,把西洋的团体格局比作一捆一捆扎得非常清楚的柴,把中国乡土社会的差序格局比作一块石头丢在水面上所推出去的波纹。通过比喻,这两个抽象难懂的概念映眼入心,立体可感。其三,用词精准。在《乡土本色》中,费老论述乡下人与土地之关系时说:“直接靠农业来谋生的人是黏着在土地上的。”有学生这样批注:“黏着”一词形象地写出了人与土地的亲密关系,人像个年幼的孩子,土地就是他赖以生存的母亲。

2.论证严谨缜密之美

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》指出,学术论著专题研讨任务群旨在引导学生体验学者发现问题、探索解决问题的路径,以及陈述学术见解的思维过程和表达方式。因此,在阅读《乡土中国》的过程中,教师引导学生尝试着在论证方法和论证逻辑等方面批注,以提升学生论述文写作素养。

第一,灵活多样的论证方法。《乡土中国》一书中运用了大量的对比、比喻、引用等论证方法。比如,书名就告诉读者他要用比较研究的方法来探究中国的乡土社会究竟是一个什么样的社会。因此,在导读课中,教师要引导学生根据书名猜书的内容。有学生分享了批注:“乡”对“城”,“土”对“洋”,“中”对“外”,“国”可能是指一个国家的文化。由此可以猜出这是一本与中国农村相关的书,而且可能用了比较研究的方法,把城市、外国作为参照对象。而在篇章结构的安排上,作者也反复运用了对比论证。除了《差序格局》中的经典对比外,《乡土本色》中也有这样的语段:农业和游牧或工业不同,它是直接取资于土地的。游牧的人可以逐水草而居,飘忽无定;做工业的人可以择地而居,迁移无碍;而种地的人却搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,侍候庄稼的老农也因之像是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的。在赏析《差序格局》论证方法的基础上,教师引导学生从语言和论证方法的角度赏析此段。有学生批注道:“庄稼行动不得”“侍候庄稼的老农像是半身插入了土里”,多么俏皮的语言,将农业和游牧或工业进行对比,生动又幽默地阐述了乡土社会土气形成的根源,又强调了“土”对于乡下人的重要性。从书名到语段,教师尽可能地引导学生通过此般批注赏析深入文本品味语言,感悟其中韵味及论述文写作技巧,领略学术著作的论证之美。

第二,严谨规范的论证逻辑。在教学中,以《文字下乡》中反驳“乡下人‘愚’”的观点为例。教师梳理作者的论证逻辑以体会它的严谨规范。随后让学生以批注的形式梳理《再论文字下乡》,学生批注道:文章首先提出时间上的阻隔有两个方面—个人的今昔之隔和社会的世代之隔。其次,指出要打通这两方面的阻隔,就要搭建沟通的桥梁。再通过分析“字”和“词”的区别,强调在乡土社会中“词”是最主要的桥梁,即在面对面的社群中,语言是表意功能更完善的工具,而且还有表情、动作等帮助表达,根本用不着文字传情达意。最后,阐述乡土社会是个安定的、历世不移的社会,语言足够传递世代间的经验,根本用不着文字帮助记忆。于是得出结论:乡下人不是愚到连字都不认得,而是他们的生活用不到文字,所以从时间上来说,乡土社会也不需要文字。作者思路严密,逻辑清晰。

这样的批注能够引导学生走进作品、深入文本,触及作者的心灵,紧跟作者的论证思路,感受清晰的逻辑,随时记录自己的阅读思绪,不断强化学生的语言活动实践,提高阅读学术著作的能力。

三、思辨性批注:思维提升,读新

批判性思维是一种高级思维,是学生学习必备的思维能力,阅读学术著作更离不开批判性思维。阅读学术著作,不仅要体会作者的智慧,也要透过作者的观点引爆自己的思维。因此,在教学中,教师设计了思辨性批注阅读这一环节,引导学生放开眼界,引爆思维,积极阅读、质疑和探究,将书读活读新,以提高学生的思维品质。

1.观点认同,增加例证

学术著作最大的特点就是阐释自己的观点。费孝通在14篇论文中提出诸多观点,教师建议学生用辩证法的眼光来评价这些观点。具体做法是,当学生在阅读的过程中遇到自己认同的观点时,就再举一例来验证作者的观点,从而将书读厚。例如,在《文字下乡》中,作者提出观点“文字是间接的说话,而且是个不太完善的工具”,有学生表示赞同,批注有这样的例子:用QQ或微信聊天时,你喜欢打字还是发语音呢?为什么有些不认识字的年龄较大的人,微信却玩得很熟练呢?再如,《乡土本色》一文中,作者说:“我们的民族确是和泥土分不开的了。”有学生批注道:《西游记》中,大唐皇帝李世民为唐玄奘送行时,不忘“一捻土”和一句深情话“宁爱本乡一捻土,莫恋他国万两金”;电视剧《亮剑》中,国民党战败,军官楚云飞离开大陆时也对土情有独钟,“只带黄土,不带黄金。”

通过学生的举例批注,教师发现“观点认同,增加例证”这一选点批注的阅读策略,既能唤醒学生的生活体验,又能消除学生对学术著作的惧怕心理。由此也可以看出,学生是能够读懂看似艰涩难懂的学术著作的。

2.观点不同,质疑启思

虽然学生对《乡土中国》中的很多观点持赞同的看法,但也有部分学生对某些观点持有不同的看法。教师认为这并不是一个坏现象,毕竟有质疑才有探究的动力。因此,教师要求学生再次通读《乡土中国》全书,并在自己不赞同的观点旁以问题的形式写下批注。

有学生提出这样的质疑:①《文字下乡》和《再论文字下乡》两篇文章分别从空间和时间角度阐述了乡土社会不需要文字,为何以前的乡村会有私塾呢?②在《礼治秩序》中,作者说乡土社会是“礼治社会”,而我们的现代社会又被称为“法治社会”,难道治理社会就是非礼即法?当代中国就不需要礼治吗?另有四名学生根据自己对《乡土中国》的理解,套用《小苹果》的曲调编写并演唱了《中华瑰宝》。

通过思辨性批注阅读,学生从赞同到质疑,再由辩疑到解疑,不仅发展了思维品质,思想境界也有所提升。因此,教师引导学生阅读学术著作,不仅要读懂作者的观点、理解作者的思想,更要鼓励学生拥有质疑精神,保护和支持学生的独到见解。

在学术著作的阅读教学中,教师应该根据学生的实际情况和“最近发展区”,积极引导学生用“选点批注”的形式进行阅读体验,使学生循序渐进、由浅入深地把学术著作读懂、读美、读新,从而促进学生在语言实践活动中转变语文学习方式,提升语文核心素养。

参考文献

[1]沈建忠.选点批注:自读课文的有效教学策略[J].中学语文教学,2021(11):22.

[2]普通高中教科书教师教学用书·语文必修:上册[M].北京:人民教育出版社,2019:144.

[3]普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020:31.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/79857.html