摘要:学习资源是指在实施课程、教学、评价中需要关涉的资源的综合。语文学习资源的使用要以促进学生语文学科核心素养发展、达成具体的学习目标为目的。在高中语文课堂中引入学习资源,是达成课堂目标常用的教学手段之一,在实施过程中,如何高效整合和使用学习资源成了当务之急。本文以《短歌行》赏读课为例,以学习目标为引领,围绕教学过程中教材、学生、教师三个要素,开辟三条路径:一是整合教材中的学习资源;二是挖掘课堂中学生生成的学习资源;三是恰切使用教师拓展型资源。

关键词:学习资源,《短歌行》赏读,整合与使用

学习资源是指在实施课程、教学、评价中需要关涉的资源的综合。《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)中明确指出“学习资源”的重要性,指出在任务群教学中要“整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,引导学生在运用语言的过程中提升语文素养”。在核心素养背景下,语文学习资源作为对学生学习活动起支撑性作用的因素,重要性日益凸显。下面以高中语文必修上《短歌行》赏读课为例,探讨如何对学习资源进行整合与使用。

一、以学习目标引领学习资源

学习资源的使用要以促进学生语文学科核心素养发展、达成具体的学习目标为目的。教师在对学习资源进行整合与使用前,需要结合教学内容和学生情况做一个完整、细致的教学背景分析,提出本节课需要达成的具体的学习目标,以语言建构和运用作为核心手段,以学习目标引领学习资源。

教学内容分析:新课标以学习任务群的形式来呈现语文课程内容,对单篇课文的学习目标的设定,也需要结合学习任务群的学习目标与内容、教学提示,《短歌行》为必修一第三单元第七课两首诗中的第一首,第三单元为古诗词单元,人文主题为“生命的诗意”,属于“文学阅读与写作”学习任务群。新课标指出:“本任务群旨在引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审美鉴赏能力和表达能力。”《短歌行》以沉郁苍凉的情感基调,表达诗人和政治家曹操对时光流逝的感慨、求贤若渴的思想感情和天下归心的雄心壮志。教学时应引导学生在诵读中体会诗歌的韵律、节奏、表达技巧,结合诗人的身世领悟诗中的心志。

学生情况分析:本单元是进入高中后的第一个古诗词单元,学生刚从初中升入高中,在初中积累了一定的古诗词阅读和鉴赏的能力,学生能读出表层的情感,但文本中潜在的情感则较难把握。对于历史人物曹操的认识,容易有刻板印象,需要从具体的历史背景出发,立足于文本,在诗文解读中深入体会和理解曹操的思想感情。因此,本节课的学习目标为:

①诵读诗歌,感受四言诗的节奏、韵味,把握沉郁苍凉、慷慨激昂的感情基调。

②品味语言,理解曹操“忧”的内涵,把握意象,分析手法,体会情感,形成意脉。

③把握诗人形象,体会并学习曹操为实现人生价值而积极进取的精神风貌。

二、探索学习资源的整合与使用路径

确定学习目标后,教师在《短歌行》赏读教学过程中对学习资源整合与使用的探索具体包括如下三条路径:一是整合教材中的学习资源;二是挖掘课堂中学生生成的学习资源;三是恰切使用教师拓展型资源(见图1)。

1.整合语文教材中的学习资源

新版教材以人文主题和任务群作为双线结构,由单元导语、课文及注释、学习提示、单元学习任务组成的新的组织架构,凸显语文的整合性与实践性。课堂教学中,教师以文本自身为基点,三层推进,整合学习资源(见图2)。

一是挖掘文本核心内涵。诗歌文本被视为基础学习资源,挖掘其文本核心价值:品味生命的诗意,学习古诗词鉴赏方法。这首诗生命的诗意体现在:一是表达形式,一是情感内容。

表达形式上,《短歌行》以乐府古题写时事,四言诗的微吟低回遇见了意志坚定进取有雄伟气魄的曹操,更显出质朴刚健来。所以要解读文本并借助学习资源,读懂、读出这一“诗意”;另外,本诗用典委婉含蓄,是学生自读时的难点。教师可以补充学习资源,引导学生阅读典故出处:《诗经·子衿》《诗经·鹿鸣》和《诗经·月出》。学生通过溯源阅读,在读课文注释中呈现的散点解释的基础上,体会用典和比兴手法的效果:“呦呦鹿鸣,食野之苹”的比兴效果,学生在原诗的阅读中有形象化的感知,“呦呦”本有呼唤同伴共享果实之意,而曹操此处也是暗伏与贤才共治天下之意。文本中有些幽微意蕴较难理解,教师适时补充学习资源,可以有效提高学生的阅读体验和审美感受,增强对文本核心内涵的领会。

内容上,《短歌行》情感幽微、跳跃,较为断续,并且有复现、强化、衍生的章节,学生初读时即能从诗歌中提取出诗人的“三忧”,但是诗人如何表达这三忧以及这三忧之间有何关系,学生很难读明白,也就读不懂这首诗“三忧”冰山之下的幽微之情。教学时,教师引入了“意脉”这一学习资源,以帮助学生更好梳理诗歌的情感思路。

二是创造性地整合单元和教参学习资源。结合教材中单元学习任务三:优秀的古诗词作品往往具有深刻的意蕴和独特的艺术匠心,学习欣赏时应当重点关注,细加品味。如曹操《短歌行》运用比兴手法和典故表述心志,陶渊明《归田园居》用白描表现日常生活画面,李白《梦游天姥吟留别》用瑰丽的想象表现梦境,白居易《昆琶行》把抽象无形的音乐化为具体可感的形象等。从本单元选择一首诗词,就你感触最深的一点,写一则800字左右的文学短评。

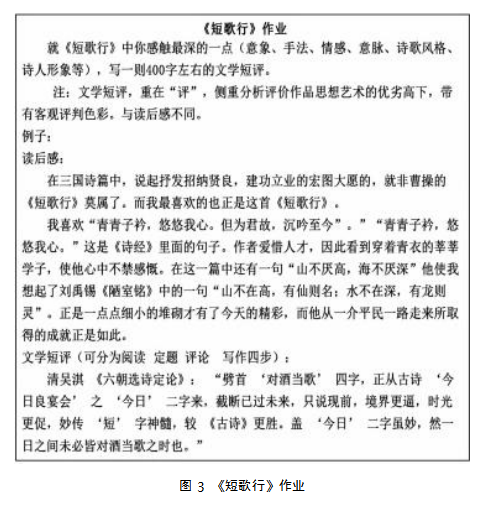

教师用作业的形式整合这一学习资源,并从教参中选取了一则文学短评作为示范,学生能读写结合,迁移运用(见图3)。

三是打通学段教材资源,为学生成长搭建阶梯和支架。语文学科素养的培养是学生在积极的语言实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现。在提高学生语文学科核心素养时,教师可以为学生搭建阶梯,打通学段教材资源。学生使用熟悉的、已掌握的学习资源作为支架,从新的角度进行思考、建构和提升。教材资源也获得新的生机,进一步为语言实践活动服务。打通学段教材资源之间的联系,因为对资源的熟悉,学生能较为灵活运用,形成关联,获得发展,真正感受到语文课堂上的语言实践活动的“活”。

如这节课中学生对“意脉”这一概念较为陌生,教师便打通学段教材资源,把学生在初中教材中所熟悉的诗歌篇目《行路难》作为例子进行意脉的分析解读(见图4),用折线图呈现出意脉,抓住李白在本诗中选用的意象变化呈现出的复杂的心路历程和情感起伏变化,帮助学生理解掌握这个知识点。

2.挖掘课堂中学生生成的学习资源

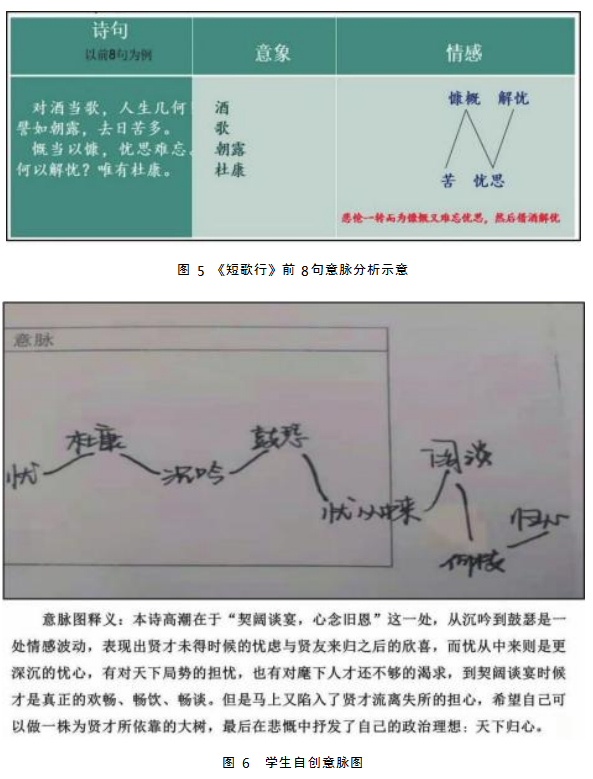

学习资源不仅是静态的纸质文本,还应该包括学生在语文学习过程中随时产生的话题、问题或者成果等。语文课堂是以生为本动态生成的,学习资源也理应如此。教师在语文课堂中,应及时发现学生课堂生成的学习资源,并加以整合运用。教师以《行路难》意脉梳理为例,引导学生理解意脉这一术语后,学生在具体操作《短歌行》意脉图时仍有困难,这一反馈其实就是课堂上生成的学习资源,根据这一资源,教师便以前8句为例进行阐释分析(见图5)。

经过这一环节对生成性资源的处理,学生豁然开朗,开始自行梳理完成意脉图,充分体现出对情感意脉的理解(见图6)。

学生的意脉图证明教师对生成资源的及时挖掘指导,有效突破了学习难点。教师继续抓住学生意脉图这一新生成资源激发学生的兴趣,在课堂上持续开展探索和讨论,收获了更多的探究成果。如另一学生所言:“刚才同学发言,认为最后诗人自比周公,豪迈地说,山已经很高大了,但是比山还高的是我的精神高度,海已经很深邃了,但是比海还要深邃的是我的心灵容量,我要学周公一饭三吐哺,天下人才都归到我麾下吧,天下早些安定吧!这是不是一种意气风发,一种政治宣言?”学生积极探究,认为曹操在悲凉之情外还有慷慨言志。教师也以此为新的学习契机,自然过渡到资源整合运用的第三层:补充拓展资源,让学生进行拓展资源联读,品诗人。

3.恰切使用教师拓展型资源

学习资源取材十分广泛,需要在课前围绕学习目标加以遴选,在课上适时使用,指向与课堂内核适切的问题。教师拓展的资源有如下运用:

一是创设情境,引发思考。核心文本一般都是经典,其时代背景和表达形式对学生而言还是有距离感的,也造成了学习时的难度,所以教师需要为学生和已知建立关联,创设情境,用合适的方式和载体引导学生带着兴趣走进文本。教师整合《古诗十九首》这一学生熟悉的学习资源,以士人的生命忧患导入,“生年不满百,常怀千岁忧。昼短苦夜长,何不秉烛游?”东汉末年,战乱频繁,士人的生命意识在严峻的生存状态面前显得格外强烈。曹操的诗就是从这里开始,“对酒当歌,人生几何?”深得人心。这首诗表现出来怎样的生命体验呢?为什么历尽千载,仍能广为流传,为人喜爱?这样的导入,把《短歌行》放在文学史中,展开宏阔的叙事背景,在战争频发的魏晋时期,试看这一时期的作品,常常慷慨激昂;由于长期的社会动荡,风气衰落,作者情志比较深刻,笔意比较深长,作品也就常常激昂慷慨而气势旺盛了。在这样的时代背景中,这首诗表达的生命体验引发了学生思考。

二是群文资源,多维提升。教师运用教材实施单篇教学,在分析经典文本,读懂读透彻后,还要力求由一篇走向多篇,培养学生语文基本能力,提升学生语文核心素养;如果实施专题探究教学,更需要运用群文资源,多维提升学生认识水平,提升学生语文核心素养。整合资源,勾连群文,同类成群,如由曹操的这首诗拓展到曹操的多首诗,以求读懂诗人;由这一首四言诗,拓展到一类四言诗;或者异类对比,勾连到五言诗,以探究诗歌形式对内容、情感表达的作用等资源的整合、补充、对比,围绕课堂上的一个探究问题进行一类资源的联类阐发、探究尝试,能很好地把单篇教学引到专题探究教学。如本节课中,学生分析诗歌内容和情感后,已经颂其诗,读其书了,更进一步则需要“知其人”,即读出诗歌背后的诗人形象。教师补充《龟虽寿》《观沧海》《蒿里行》《求贤令》《让县自明本志令》等资源,引导学生由一首诗读到一组诗,从而获得更全面和深入的认知。

对诗人有深入认知后,教师设置“比读,赏诗韵”这一环节。通过引入资源,对比五言诗,学生能清晰体会四言诗节奏、语气等体裁特点,四言诗的质朴刚健和曹操的意志坚定、积极进取、雄伟气魄、胸有万千生民,深沉的情感和慷慨悲壮的情调最为吻合(见图7)。

三、对学习资源的实践反思

本节课学习目标的达成,离不开学习资源的整合与使用。在学习目标的引领下,整合教材中的学习资源,以学生发展为本,挖掘课堂中学生生成的学习资源,恰切使用教师拓展型资源,用学习资源搭梯子,做支架,联读阐发,向内深入,向外拓展,真正发挥教学价值。

教材及《教师教学用书》为学生提供了丰富、便利的学习资源,教师要结合具体的课堂教学和文本进行整合运用;学生在语文学习过程中随时生成的各种话题、问题、拓展材料以及成果,也都是有意义的学习资源,教师要及时回应和生发;语文教育的外延是生活,教师备课时要有综合性,打开边界,让更多相关的学习资源适时、适当地走进课堂教学,给语文学习带来多情境、多样化的学习空间和路径,进一步提升语文素养。

参考文献

[1]普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020:51.

[2]孙绍振.月迷津渡—古典诗词个案微观分析[M].上海:上海教育出版社,2013:18-24.

[3]王富仁.古老的回声—阅读中国古代文学经典[M].成都:四川人民出版社,2019:101-120.

[4]孙绍振,孙彦君.文学文本解读学[M].北京:北京大学出版社,2020:198.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/78768.html