SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘要】在海德格尔的存在主义哲学 中,“此在”是十分关键的概念。从“ 此在”的角度研究音乐,将音乐语言置 入存在主义哲学范畴中,是从追问“音 乐语言是什么”转向“音乐语言如何存 在”的问题。音乐语言是作曲家长期以 来有效的表达思想、情感时所使用的音 响材料、各种形式要素以及曲式结构原 则、技法创作原则组织起来的方式或手 段。作曲家凭借他的创造性思维使他在 世界中领会到的图像、声音、文字、情 感等可以知觉到的东西纳入意识之中, 并形成具有个人风格特征的音乐语言。 当音乐语言自身显示为自身时,这种显 示在海德格尔看来才是有“意义”的, 同时显示出按照它本身的存在方式向静 观它的人显示,在这种显现中,音乐语 言可以为我们所把握。

【关键词】海德格尔,存在主义美学,音乐语言,音乐理解

一、话题缘起

海德格尔说 :“被知觉的东西和被规定的东西可以在语句中被说 出,于是就作为这样被道出的东西保持和保存下来。”[1]72 海德格尔 的哲学思想是作为追问“何为存在”的本体论发展起来的,对于海 德格尔来说,哲学的基本问题就是有关于本体论的问题,即“存在” 的问题。之所以是根本问题,是因为“存在”奠定了形而上学的基础, 进而一切知识才能成为可能,而追问存在意义的那个发问者——人,自然占有着一个特殊且重要的地位。

“彻底解答存在问题就等于说 :就某种存在者——即发问的存在 者——的存在,使这种存在者透彻可见。作为某种存在者的存在样式, 这个问题的发问本身从本质上就是由问之所问规定的——即由存在 规定的。这种存在者,就是我们自己向来所是的存在者。我们就‘此在’ ( Dasein)这个术语来称呼存在者” [1]171 。“此在”就成为海德格尔存 在主义美学中的一个核心概念,“此在”一词在德文中由 Da 和 Sein 两部分组成,Sein 意思为“存在”;“Da”是副词,意即“这里、那 里、何处、在这时”,来体现事态的接近性。那么,海德格尔为什么 将人的存在称为 Dasein 呢?海德格尔把人称作“Dasein”,用“sein- da”来规定人,是因为人与现实中存在的各个存在者的联系最为密切。 人之所以成其为人,是因为存在与人在事态的接近性中发生着不可 比拟的联系。而且,人被规定为这种“sein-da”,是因为“Dasein” 的本质在于它的生存。[2] 海德格尔用术语“此在”来表示人的存在模式,即人对存在的理解。

因此,建立在“此在”这一概念基础上的存在论可谓是海德格 尔哲学思想中十分具有影响力的一部分。需要注意的是, “任何非艺 术理论的运用与音乐学的研究都具有风险性,即便是各艺术门类理 论间的相互渗透也须谨慎地考虑具体门类的特殊性”[3] 。海德格尔的 存在主义哲学理念在西方哲学思想中占据着举足轻重的地位,但是 将“存在主义”理论联系到音乐美学范畴中还是需要考虑到其理论借用的可行性。之所以将“存在、此在、作曲家、音乐语言”这几个关键词联系起来,是因为“任何发问都是一种寻求。任何寻求都有从它所寻求的东西方 面而来的事先引导”[1]6 。是什么来引导我们提出关于作为存在者的音乐语言的有关问题呢?

在海德格尔看来,我们在世界中所从事的活动已经是对于存在的某种领会了,“明确提问存 在的意义、意求获得存在的概念,这些都是从对存在的某种领会中发生出来的”[1]6 。同时, 海德格尔坚持认为 :存在总是某个存在者的存在,这也就是说,我们可以从作为“此在” 的作曲家身上推问出作为“存在者”的音乐语言的存在问题。

作为作曲家的存在者(此在)与作为音乐语言的存在者,哪一个“存在者”首先领会“存 在”并向“存在”发问的呢?由此,切中音乐中的实际问题并找到一个作为基础的“存在者”, 是研究关于存在的音乐语言相关问题的起点。

二、音乐语言存在于作曲家对世界的意识之中

作为此在的作曲家总是领会着存在,他们总是以某种具有创造性的思维活动来明确其 自身,并且对于存在有所领会。作曲家正是凭借他们所创造的音乐语言领会着世界。

音乐语言是作曲家长期以来有效地表达思想、情感时所使用的音响材料、各种形式要 素以及曲式结构原则、技法创作原则组织起来的方式或手段。作曲家凭借他的创造性思维 使他在世界中领会到的图像、声音、文字、情感等可以知觉到的东西纳入意识之中,并形 成具有个人风格特征的音乐语言、表现思想性或者精神性的内容。前面提到,作为存在者 的存在只能在此在的生存中被揭示出来,我们从“此在”即从作曲家的角度去考察音乐语 言的问题,就可以成为音乐美学研究中的一个基本维度。这也就是说,我们应该把音乐语 言置入到作曲家所生存的世界中,把我们期望获得的真理问题,都作为此在(作曲家)生 存的环节来思考。就此在(作曲家)的生存而言,在海德格尔看来,一切关于外在的因素 都可以被暂时当作是“现象”“还原”到此在,也就是作曲家的生存之中,同时在非现成性 的维度之中进而考察这些现象的本质之源,将超越于生存之世界的所有问题都还原到作为 主体存在的作曲家自身。从主体存在的体验、经验、意识角度将问题置入生活之流,从而 去探究作曲家创作音乐语言时“自我意识的存在”。

然而,作曲家的“自我意识”为什么存在?或者说它是在何处存在的呢?海德格尔认为, 此在的基本结构是“在世界之中存在”。作曲家若想要使他的音乐语言成其为内在意识的符 号显现,那么他要使他自身显示为“在之中”。

首先,“在之中”的意义不是指某一个现成存在的客体存在于另一个客体之中,“在某个现成东西之中现成存在,在某种确定的所处关系的意义上同某种具有相同存在方式的东 西共同现成存在,我们把这些存在论性质称为范畴性质,它们属于不具有此在式的存在方 式的存在者”[1]63。例如, 水果在盘子之中或水在瓶子之中, 这些都不能最为本源地切中“在 之中”的意义。在海德格尔的哲学观点看来,“在之中”意指一种带有生存论性质的非现成 性的此在的存在构建。它不是来自空间的结构关系,而是“居住、逗留、熟悉、照料意义 上的,我居住于世界,我把世界作为如此这般熟悉之所而依寓之、逗留之”[1]63 。因而,作 为此在的作曲家,若想要将他所体会、感悟到的东西转化成符号性、精神性的内容,他必 须要依寓世界而存在。当作曲家本人具有“在之中”的存在方式,“世界”由于存在者的“此 在”的性质,世界才成其为世界,作曲家才可能接触现成存在于世界之中的东西,也正是 在作曲家的“在世界之中存在”的方式,他才会在世界中以“居住、熟悉、静观”的方式 去认识世界,从而使他有机会去接触这个世界、与世界发生关联,萌生一系列的“自我意 识”进而产生音乐创作的“元动力”,运用音乐语言叙述着“在世界之中”获得的体验和认 识,将思想、观念、表情借助音响形式有效地表现出来,转化为可听、可欣赏的声音艺术,塑造出具有个人风格特征且独到的音乐语言。

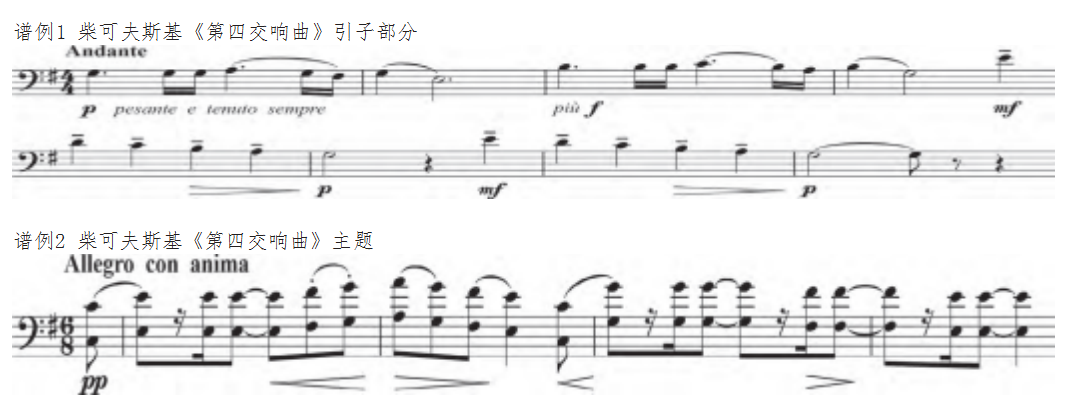

例如,俄罗斯作曲家柴可夫斯基的音乐常被冠以“悲情”特征。他的第四交响曲在首 演前与尼古拉·鲁宾斯坦通信中说 :“去年冬天我写这部交响曲时,心情十分抑郁。这部交 响曲忠实地反映了我当时的感受……对许多情景我已经忘怀,对紧张强烈的感受只剩下概 略的回忆。”[4] 柴可夫斯基的“悲情”与他的“在之中”的存在状态,以及在这种状态下所 体悟到的 :渴望幸福而又得不到的失望和对沙皇专制统治下祖国命运的担忧是分不开的。 柴可夫斯基虽然不直接选取现实生活的黑暗、冲突作为他音乐创作的素材,但在他的第四、 五、六交响曲与舞剧《胡桃夹子》《天鹅湖》《睡美人》的音乐表现特征对比中,我们可以 看出他内心经常伴有矛盾和冲突。在富有悲剧情感的音乐中偶然童话般的纯真表现,所蕴 藏的是对生活希望的憧憬,面对生活的无奈以及多种复杂情绪交织在一起的真实生活写照。 特别注意的是,柴可夫斯基的音乐语言中所表现的不仅是作为“此在”的存在方式,也是 其他存在者的存在方式。柴可夫斯基的最后三部交响曲(第四、五、六交响曲),由于思想 内容和情绪特征相接近,时常被称作“悲剧三部曲”。它们作为柴可尔夫斯基的经典交响 乐作品,特别有力且深刻地体现了在亚历山大三世统治下黑暗时期,俄国知识分子惶恐不 安的社会情绪,他力图用音乐语言描绘出人们为自身幸福而斗争的形象。如谱例 1 是柴可 夫斯基《第四交响曲》第一乐章的引子部分,其主题由单簧管奏出,乐器阴暗的音色和伴 奏中弦乐沉重的和弦像是在强调均匀的步伐,此时的音乐语言表述关于死亡与灭亡的印象。 再如谱例 2,表述的是在斗争中疲惫不堪的人们对于命运的反抗,旋律音调如同暴风雨一 般不断增强,音乐的情绪基调也在不断变化,此时的音乐完全切合作曲家的创作构思——“怀疑、怨诉、谴责”。

我们可以感受到,柴可夫斯基直接运用与声音相关的声音要素来组成他的音乐语言, 从而构筑起听觉的感性世界。正因为作曲家在他所存在者的世界中体会到其他存在者的存 在,他才会有意识地将其转化成音乐艺术呈现出来,作曲家凭借他的音乐语言直接将他所 要表现的内容按照情绪类型、强度描绘出来,使欣赏者在他的音乐话语中体验并认知到作曲家所要传达的作品内涵。

三、音乐语言在与作曲家的相互关系中得到展示

前文中提到作为作曲家的此在是具有生存论性质的非现成性的此在的存在构建。作 曲家作为具有生存(Existenz)性质的此在,强调的是不同于 exstentia 的非现成性的存 在, Existenz 译为“生存、存在”,侧重于阐释现实的、具体的人的存在。海德格尔区分了 exstentia 与 existenz 两个概念,前者是现成存在,后者指人的实存,也就是具体人的非现成 性的存在。海德格尔认为,人即为一种“此在”,他具有非现成性特征,即人没有一成不变 的本质, 生存带有强烈的非理性主义色彩, 生存和此在一样指的是具体个人的存在。可以说, 作曲家是作为 Existenz 生存的,他必然是带有历史性、社会性的人,作曲家创造的音乐语 言的特殊性在于其被赋予音乐语言的权利。

被作曲家创作出的或使用的音乐语言,这种存在者的本质在于它“去存在”。如果我们 要谈论某个音乐语言,它是什么?有什么意义?它“是什么”也必须从它“怎样去是”来理解, 即采用一种非现成行的角度去考察音乐语言在某一具体音乐作品中的意义,音乐语言具有 “去存在”的性质,在具体音乐作品中音乐语言才算成其所是,并且称其所示。

就作曲家的音乐创作而言,和声、曲式、复调、配器等一系列作曲技术法则原理,不 自觉地隐含着一些他们作为客观存在的音乐要素自明的约定性,为音乐语言提供了一些基 本范式。按照传统和声学原理, 15 世纪以来,作曲家在进行音乐创作时要尽量避免平行五 度、八度的出现,但是在中世纪的音乐作品中,特别是在一些特殊节日或是弥撒祭祀曲中, 例如五度、八度、四度这样的和谐音程是不被禁止的。这三种音程塑造的空灵、和谐的音 响效果增强了弥撒中主旋律的美感。在中世纪的部分作曲家看来,这种音程可以加在无修 饰性的教会主调之上演唱,宗教音乐作品那种“出世的”、无拉力的调式在五度、八度、四 度和声的配置下保持着他应有的情绪基调,只要主调部分保持自持,在音乐创作方面采用 和谐音程,“比其他任何方法都更能抚慰听者,以唤起他供奉的诚心,而不破坏演唱者的虔 诚情感”[5]。

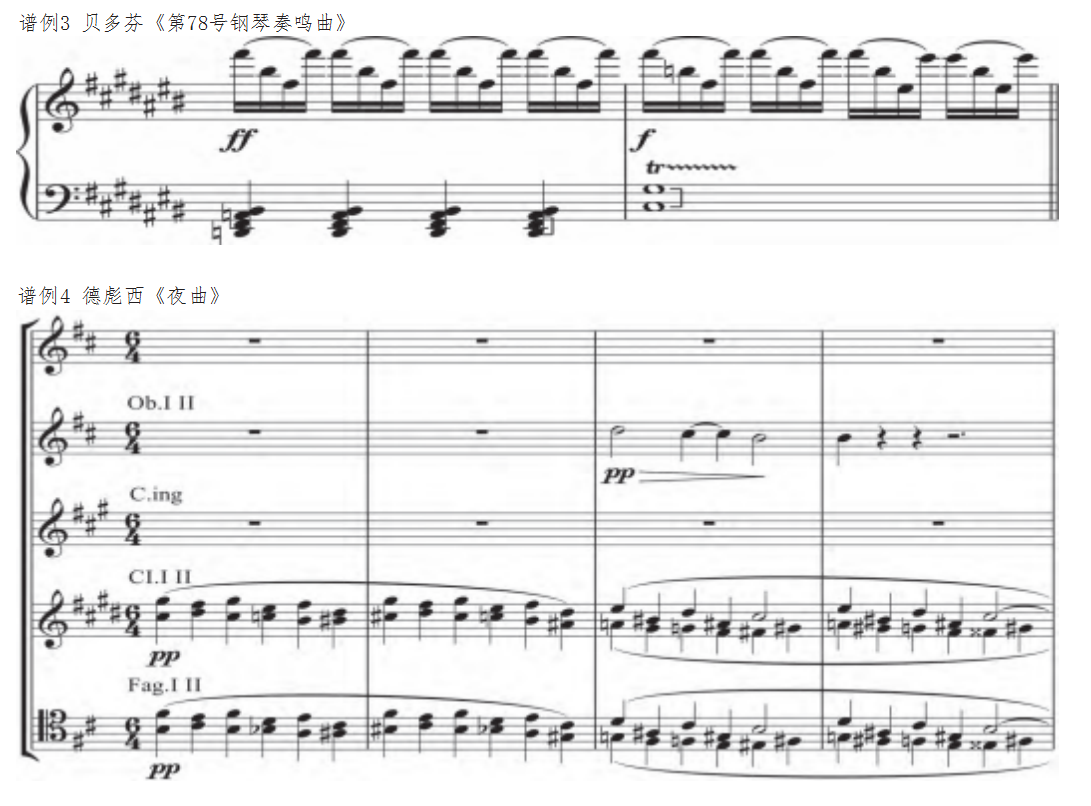

如果说,中世纪时期作为音乐语言的平行五度、八度是通过音乐语言表现宗教音乐所 需要的情绪气氛,那么,莫扎特音乐中所使用的平行五度则是为了音乐的稳定而服务的。 莫扎特音乐作品中的五度现象是十分常见的,在《新格罗夫音乐与音乐家辞典》关于平行 五度、平行八度的词条中专门提到了“莫扎特五度”。“莫扎特五度”指增五六和弦进入属 和弦是发生的平行五度现象。例如在《嬉游曲》( k.186 )、《后宫诱逃》的行板部分、《长笛 协奏曲》《 c 小调奏鸣曲》的谱例中都体现了趋向于平行五度的倾向性,但是莫扎特在其中使用通过交叉声部、延迟等方式,避免增五六和弦紧接着平行五度发生。在谱例 3 贝多芬 的《第 78 号钢琴奏鸣曲》中,虽然出现增五六和弦到五级七和弦的进行,但是贝多芬为了 增强音响效果纵向的对比,将属五度音翻高一个八度出现,避免了直接的平行五度。需要 注意的是,在印象派音乐中,平行五度则以一种全新的美学理念重新出现在音乐作品中。 法国作曲家德彪西追求对大自然中现实美的瞬间描绘,他解放了传统的和声逻辑,和声原 则在德彪西的手里被赋予更多的和声色彩。如谱例 4 德彪西的管弦作品《夜曲》第一篇“云”, 以单簧管和大管的四重奏用五度音程不断奏出,德彪西这种独到的音乐语言——不断重复 某一固定音程的方法表现了云的有层次的停滞、飘动,以唤起欣赏者的联想。正如他创作 这首作品时所写的 :“云,表现天空呆滞的一面,云朵缓慢而凄凉地拖沓而过,消融在微微 发白的暮色之中。”[6]

从上述例子中可以看出,不同的社会群体,如中世纪教会 17— 18 世纪的贵族阶级、 19 世纪的浪漫作曲家、 20 世纪追求新审美理念的作曲家们对于平行五度这一音乐语言 抱有不同的选择。客观的音程确实承载着某些关于音响效果的自然属性,掌握音乐语言 的基本意味无论是对于音乐创作、音乐欣赏还是音乐理解都具有基础性意义。但是海德 格尔在他的存在主义哲学中多次提到“人在光亮处前行”的主张,作曲家塑造他的音乐 语言不是在封闭自身之内而自立的, 独立的音响形式一旦进入到某一具体的音乐作品中, 便被作曲家有意识地赋予了全新的意义,以崭新的样貌呈现在欣赏者面前。既然作曲家 使用的音乐语言是无限接近于作为存在者的音乐作品具有生存意味的非现成行性质。那 么, 我们作为静观音乐的欣赏者, 在欣赏一部音乐作品时是否也需要在作品近处“出行”

呢?

四、音乐语言在作曲家与欣赏者“同视域”中得到诠释

“在世界中存在”这一基本命题将人的认识活动凸显出来。从“反映论”角度来说,当 我们提到关于某个事实、忽视某个实在的诠释问题时,往往将我们对于真理追问的人纳入 主客二分关系之中,但在海德格尔看来,这种主客二分让人的关系状态会潜在某种“问 题”——把认识主体当作自明的现象忽视掉了。作为存在者的音乐语言,怎样从它的内在 范围“出来”并进入一个不同的“外在”?这是理解音乐语言的重点。

作曲家在进行音乐创作时所运用的音乐语言体系总是包含着某种意义,它总是向它 的欣赏者传递着什么,那么欣赏者首先要明确音乐语言这一传达物的基本意义,掌握音 乐语言中的基本形式要素,诸如对音高、音色、节奏、和声上的感知能力。我们之所以 能够对音乐语言进行理解,是因为音乐语言中确实包含着多重意义存在的可能。当我们 在阅读乐谱,或是聆听到一段实际音响时,首要的是了解这样一些物理声音有怎样的表 现意义。例如,在听到(看到)增四度或减五度音程时,要敏锐感知到它的音响效果, 再通过想象联想的方式分析这种“不协和”的意味。例如,在瓦格纳《尼伯龙根指环》中, 增四度表现着指环被阿尔布里赫诅咒时的罪恶元素 ;李斯特的《但丁交响曲》增四度音 程则是象征着“地狱”;英国作曲家勃里顿在《春天交响曲》运用增四度音程表现寒冷 的气候 ;霍尔斯特用它象征“战争的携带者”。以上这些增四度音程纳入具体音乐作品 中的意味都不尽相同,但有一点可以肯定的是,这些含义都是“负向”的。至于如何才 能使我们对于音乐语言的理解并切中作曲家创作时的意图呢?这需要欣赏者真正了解音 乐语言在音乐“语义场”内的约定性。音乐语言要从它的内在范围“走出来”,将其置 于“语义场”范围内。“场”的概念指一些语义的类聚,某一音乐作品的“语义场”强 调的是作品中的某一基本要素(和声、节奏、旋律),或是较高一级的曲式段落系统与 整部音乐作品在结构中的相互关系,将某些音乐语言置入到更高一级的系统范围内。在 音乐作品的综合体内,欣赏者在解读音乐语言时,实际是在进行解释还原的工作,往往“对 作品的理解和领悟永远比音响过程本身所提供的东西要丰富得多”[7] 。欣赏者的音乐理 论储备越充足,所还原到的音乐意义也就越完整、丰富。另外,体会音乐语言形成的外 部因素也是理解音乐作品的必要条件。理解音乐语言的历史前提——即与作曲家从同视 域角度出发去理解音乐。作为“在世界中存在”的作曲家们有目的地选择音乐语言去叙 述某些东西时,总是蕴藏着他们处于“在之中”状态下所感知到的世界知识的总体,他 的创作总是基于一定的思想体系、某一群体的思维意识角度出发的, 它是“在世界之中” 的“此在”,且从属于特定文明、时代和民族的“此在”。如贝多芬的“英雄性”、柴可 夫斯基的“悲剧性”、柏辽兹的“诗画性”、德彪西的“色彩性”。之所以用“英雄”“悲剧”“诗 画”等词语来描述他们音乐语言的相关特性, 一方面是由于这种“个人特性”是作曲家 长期以来在音乐创作中的经验显现,更重要的是,作曲家在音乐中彰显的音乐品质不能 简单归于音乐作品中的“外在的标志”,作曲家的艺术创造手法和技术手段是在创造经 验中充实并建立起来的,而这一过程对每一位作曲家来说都是特殊的、独有的,其根本 特征是作曲家的精神意志在音乐中的表达。例如,贝多芬所处的时代正值欧洲资本主义 革命时期,贝多芬在与法国驻维也纳公使的来往中了解到法国大革命的精神,深受鼓舞 并创作《第三交响曲》。此曲可以说是贝多芬音乐创造的分界点,基于这些实际存在的历史,在《第三交响曲》以前的音乐作品中,我们看到的是他精神深处对于英雄与“命 运”的思考和体悟, 在此作品之后, 贝多芬音乐呈现出的是对社会、对人类命运的关注。 如果要对贝多芬中晚期音乐语言进行考察,那么欣赏者从历史的角度捋顺,将贝多芬的 音乐语言还原到它“此在”的生存之中, 从实在之“现”倒推历史之“象”,追问其“命 运”性的根基,或者是从“同视域”的角度赋予“命运”性以内涵,欣赏者在符合音乐 语言的语境中研读音乐语言,方能产生最为切中的诠释。

五、结语

作为存在者的音乐语言,它从音乐诞生之初,到后来被作曲家掌握、完善、衍化具有 承载人类精神世界的语言,进而联系作曲家与欣赏者的审美知觉、审美体验达成“同视域” 的一致。在这种“过程”中,某个主体获得了关于某些事件、物体、情感特征的表象,经 过主体的分析、创造,它们作为音乐语言中的意味始终保有在音乐作品中。于是,这些言 语特征就可能在欣赏者那里激发出它们与作曲家“在之中”“相符合”的状态。我们对音乐 语言的研究,当它自身显示为自身时,这种显示在海德格尔看来才是有“意义”的,并显 示出按照它本身的存在方式向静观它的人显示, 在这种显现中, 音乐语言可以为我们所把握。

参考文献

[1] 海德格尔.存在与时间[M].陈嘉映,王庆杰,译.北京:三联书店,2014:6-171.

[2] 张汝伦.海德格尔与现代哲学[M].上海:复旦大学出版社,1995:108.

[3] 黄海.领会,一种理想的音乐审美境域:由海德格尔“视对应于敞亮的境界”所想到的[J].音乐探索.2012(3):111.

[4] 柴可夫斯基.柴可夫斯基论音乐创作[M].逸文,译.北京:人民音乐出版社,1984:14.

[5] 柯克.音乐语言[M].茅于润,译.北京:人民音乐出版社,1981:68.

[6] 张前.音乐欣赏、表演与创作心理分析[M].北京:中央音乐学院出版社,2006:53.

[7] 丽莎.音乐美学译著新编[M].于润洋,译.北京:中央音乐学院出版社,2003:72.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/77432.html