SCI论文(www.lunwensci.com)

[摘要]在各种生命活动中,高等生物体和人体通过一定的调节机制来完成复杂的生命活动。普通高中人教版生物选择性必修1《稳态与调节》模块的内容紧密围绕“稳态”和“调节”这两个关键词展开,主要从个体水平阐述生命系统的调节机制。本文主要以此为例,探讨高中生物实验课堂教学与实验习题教学的整合策略,以更好地培养学生的核心素养。

[关键词]高中生物,实验课堂,实验习题,整合策略,核心素养

在生物课教学中,为充分阐述各种调节机制的主要作用,实验教学必不可少,但鉴于《稳态与调节》模块内容牵涉的活体动物实验较多,课堂实验展开的可能性较小。那么如何在有限的课堂教学条件下,讲透讲明实验的过程,辅助学生在模拟实验情境下,提升实验思维呢?深入研究实验教学的目的,通过实验习题引领实验课堂教学是行之有效的方式之一。

一、生物教学离不开生物实验教学

20世纪50年代末开始,在斯宾塞和杜威等前人思想的基础上,科学课程将“探究”和“过程”的概念与科学性质的教学联系了起来,生物学课程符合科学课程概念,那么教师就需要将实验“探究”教学与生物课程“过程”教学紧密联系起来。并以此作为生物科学教育的有力支撑,推动实验教学向前发展。

二、明确生物实验教学的任务及实验的种类

生物实验教学任务是以构建优秀的科学研究作风和培养开拓创新的科学精神为目的,从实验的基本方法、观察的基本技能入手,指导学生遵守实验的原则,锻炼学生从多角度研究生物学规律,自觉遵循生物科学研究的方式方法,进而形成解决生物工程技术问题的能力。

实验教学按课程性质可分为基础课实验、技术基础课实验、专业课实验和选修课实验四种类型。这四种类型的实验是培养学生实践能力和创新精神的重要组成部分。

三、深化课堂实验教学迅速有效地提升学生的科学素养

科学素养的定义是什么?目前国际上将科学素养概括为三个部分:①了解科学知识;②了解科学的研究过程和方法;③了解科学技术对社会和个人所产生的影响。

高中生物课程标准明确了生物课程的核心素养由生命观念、科学思维、科学实践和社会责任四个方面组成。

在生命观念层次上,学生可以通过观察到的生命现象及实验事物直接的相互关系,进行解释后的抽象,得到“结构与功能观、进化与适应观、稳态与平衡观、物质与能量观等”科学素养认知。

科学思维素养要求学生能够基于“生物学事实和证据运用归纳与概括、演绎与推理、模型与建模、批判性思维、创造性思维”等方法,升华科学素养的定义。

生物习题教学可以结合以上的素养认知及定义,从以下几个方面着重设计和开展生物实验教学,提升学生的生物实验素养,进而提升生物实验相关习题的解题能力。

(一)弄清实验设计的自变量及应变量,激发求知动力与提升创新能力

求知动力是驱使人类研究科学的内在驱动力,驱动力强的学生,可以以实验探究探索为核心,自觉对实验设计目的、实验设计步骤等方面感到兴趣十足。这样的“十足感”一方面能加强学生对实验基础知识的掌握,另一方面也能扩大培养学生的求知欲和好奇心,激发学生的研究的动力、“实验最终证明了什么?”“实验的过程中有无不足之处?”等,这些自主的思考,是提升创新精神和科研实践能力的有效途径。

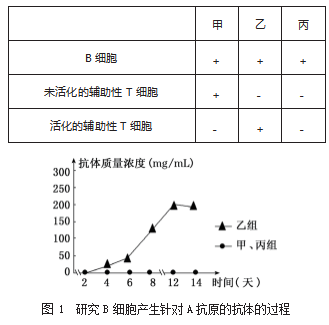

如讲述实验习题1,读题,了解实验背景:“为研究B细胞产生针对A抗原的抗体的过程中是否有辅助性T细胞的作用”,分析实验的自变量:“研究人员将B细胞等分为三组,每组培养液中加入的细胞种类如下表所示(“+”表示添加,“-”表示不添加)”。单一变量的控制:“将三组细胞放在相同且适宜条件下培养,定期取样离心,检测各组上清液中的抗体含量(见图1)。”

学生在熟懂弄清实验目的后,主动探索实验的分组,挖掘并比较实验的变量,并准确联系书本的基础知识及特异性免疫反应的过程,明确本实验中探究的自变量和因变量。准确判断对照组和实验组的设计意图,可以提升科研探究的自信心,激发研究动力。深入思考后学生就能自主提出一些问题,如:“实验所用的B细胞是否需要预先经过A抗原的刺激”“加入的活化的辅助性T细胞的主要作用究竟是什么?”等。

提出问题往往要比解决问题更有现实意义,通过提问学生可以接触到思维极限,可以从不同的角度看待问题,发现问题。提问是进行科学探索的动力。当心中有了问题,学生就不会只在作业层面“浅尝”而是需要在知识的大海里“畅游”。

(二)指导学生科学归纳解决生物实验问题的方法

解决实验问题的方法是学会运用已掌握的知识,聚焦实验问题突破口,并找到可能的答案。如上题中通过分析,类似“活化的辅助性T细胞的主要作用是攻击靶细胞”的推论,不符合书本基础知识逻辑,一定是错误的,所以学会分类归纳解决问题是培养学生的科学逻辑重点之一。

高中实验习题可变性大,题型丰富,只局限于课堂的有限时间是说不完、道不尽的,即使用课后的时间也只是沧海一粟。要想提升学生的实验科学素养就需要会将已有的基础知识运用到现有的生物实验习题教学中,然后指导学生解决问题,解决问题时往往会发生错误,而错误的呈现可以指导学生发现新的问题。因此学生通过实验过程教学找到实验习题的知识支撑点,再通过实验习题的练习和纠正提升实验教学的感悟性,通过正反馈调节,学生能深刻感受到实验科学学习就是一个发现问题与解决问题的循环过程。

四、理论联系实际,注重“教”与“练”的整合平衡

(一)用“观察实验”培养学生的观察能力,形成科学概念,提高科学素养

著名的神经生理学家巴普洛夫有这样一句名言“观察、观察、再观察”,而且他把这个名言放在了他的研究院门口的石碑上,以此来强调观察对于研究工作的重要性。

观察是指用五种感觉,主要是视觉,当然还有听觉、味觉、触觉和一些工具来认识事物和自然现象。它是最基本、最重要的科学技能,渗透在每一个科学探究之中,对于生物实验教学来说,尤其具有重要的意义。

什么情况下可以采用“观察实验”教学法呢?

观察实验教学法在《选择性必修1第二章神经调节的基本方式》的教学中可以被“有的放矢”地利用。

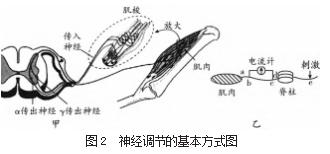

实验习题2:下图甲表示牵张反射的过程,图乙是图甲相应部位的结构示意图。刺激e处,肌肉收缩且电流计指针偏转。(见图2)

什么是“牵张反射”?示意图为何能反映反射的过程?观察实验习题图示重要,在大脑中“观察”标准的放射图示的五个部分也同样重要。从宏观反射到微观细胞水平的变化,需要及时转化观察思路,通过先整体后局部的观察方式,引导学生充分认知反射活动,而后才能符合情境、符合认知地回答实验习题。

(二)观察有规律,也有方法

对比观察是观察实验教学的使用最多的方法。通过观察比较可以从不同方面对实验习题进行掌握,可以是横向的也可以是纵向的。对比观察既要比较事物中间的不同之处,也要了解事物之间的相互联系。通过观察学生往往能从常见的实验现象中发现不常见的实验考查知识点,这种观察引导学生从相关的事物中找出因果关系,找出实验和习题的共有考点。

在选择性必修1“植物生命活动的调节”相关实验习题中,经常需要学生判断植物的生长方向,从而阐明植物生长素的调节机制。若需判断作物生长方向就要仔细观察各组装置的变量控制,分析变量对植物激素分布带来的影响,判断生长素分布是否均匀,进而判断实验结果。

(三)善用“观察实验”中的多次重复观察法

实验的结果是偶然出现的,还是必然发生的,通过一组实验不能得到可靠结果,“重复实验法”在对照实验中有其必要性。如在研究动物激素或植物激素的实验设计中需要每组有多个实验材料,这样每个实验组就需要“重复观察”,通过具体的全面观察后才能汇总实验结果。实验教学中所涉及的“平行重复原则”与重复观察一定是密不可分的关系。

实验观察帮助学生认识到实验习题的真实存在性。在实验习题中常常考查实验仪器的使用,如果观察类实验未能很好地开设,学生是无法体会实验现象的产生和实验数据的获取的,因此对实验结果的观察能有效弥补书本上未完全呈现的实验过程,生物实验概念的形成要结合一定的感性知识,只有真正看到了,听到了,学生才能留下深刻的印象,才能引起学生的兴趣,只有学生真正感兴趣了,这些知识才能停留得长久,才能经得住考验。

五、“演示实验”可以验证实验知识、巩固加深理解,强化记忆内容

演示实验可以在讲述新的知识之后进行,常常被用来巩固和验证所讲的知识。通常介绍、推理和判断在前,演示、验证和实验在后,这种从一般到特殊的方法,加深学生对即得新知的认同感。这种学生在已有一定的基础知识之上,设置不同的变量来进行演示实验,学生是可以充分准确预见实验的结果的。教师可以运用这一特点,启发学生思考,领会、运用、巩固习得的知识和技能。其对应的便是实验科学中科学家们常用的“演绎法”。

在实验课堂讲述了植物的向光性现象及实验研究后,教师组织学生观看“植物找光”的演示实验视频。这个演示实验现象明显,可见度高,植物“找光”的生理现象明显,让课堂上所有的学生都能看清楚,都能记得住。有些演示实验还具备了将微小的物体放大到学生可见的状态,与观察的主体对比强烈,产生良好的视觉效果。教师通过多途径设计或利用各种类型的演示实验,加强学生对实验教学的认知。

六、尝试用“模拟实验”突出实验特点,拓展思维模式

由于教学条件的制约、实验时长等种种原因,直接用于研究实验原型无法完成或实验操作是极为困难的,或简直是不可能的。在这种情况下,可用模型来代替研究对象进行实验教学。

“模拟实验”教学在实验教学并不可少,在实验习题中更加常见。模型可以将宏观或微观、抽象或复杂的事物直观化、形象化。模型可以是物质形式的,也可以是思维形式的。物质形式的模型,如用动物模型代替人体模型试验等。模型也可以是思维形式的,可以是用图表建立的数学模型表示生物种群的增殖规律,可以是图像模型,表示细胞中葡萄糖的供能过程。语言、符号、数学方程等,

综上,高中生物作为一门自然科学,实验教学是生物教学的重要组成部分。通过实验课堂,学生能够更直观、真切地理解自然现象以及其相关科学原理,激发探究欲望,提升学习的主动性和积极性。而实验习题则是检验课堂教学有效性,以及让课堂学习的知识从理论走向现实的有效途径,两者都是高中生物学习的重要组成。在教学过程中,教师应在课堂实验教学中推动实验习题教学的建构,实验习题讲评时应向课堂教学重点内容靠拢,做到有效整合,并积极探索行之有效的教学策略,从而实现对学生综合素质的有效提升。

参考文献:

[1]朱满员.趣话高中生物学教学中的“数量”观[J].生物学教学,2018,43(11):64-65.

[2]钱海霞.高中生物课堂如何培养学生的问题发现能力[J].华夏教师,2022(10):83-85.

[3]王春梅,沈国土,赵振杰.在近代物理实验教学中培养准科研素养的探索[J].物理实验,2022(9):29-36.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

“产出导向法”是文秋芳教授创建的旨在改进中... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>