摘要:为了培养多元化、创新型卓越工程人才,文章论述了新工科建设背景下应用型本科院校基础力学类课程教学改革,包括做好教材建设,更新教学内容;创新教学方法,用好线上线下混合式教学模式;厘清考核指 标,革新评价体系。

当前,新工科建设成为以培养应用型人才为宗旨 的高等工程教育改革的重大战略选择[1] 。在新工科背 景下,应用型本科院校人才培养体系建设的基本要求 是以应用为主线、以能力为核心,形成注重基本知识 熟练掌握和灵活应用相统一 的人才培养体系,努力提 高人才培养质量[2-3] 。2017 年 4 月 8 日,时任教育部高 等教育司司长的张大良在天津大学召开的工科优势 高校新工科建设研讨会上指出, 新工科人才是分类、 分层次的,研究型大学侧重培养系统工程师和研究型 工程师,而应用型大学应重点培养面向生产一线的技 术、管理工程师 。应用型本科院校要着眼高等教育改 革发展全局建设发展新工科,把握高校人才培养工作 的新形势、新任务。应用型本科院校要更新教材,调整 教学内容;改进教法,增加教学活力;端正学风,优化 学习生态;培养学生,加固学习根本。新工科的课程体 系要做到课程思政与思政课程的有效结合。

力学是机械、土建和材料等工程技术领域相关专 业的重要基础课程,也是很多高校研究生入学考试的 专业课,所以在相关专业的人才培养体系中占有十分 重要的地位[4] 。传统的基础力学类课程教学往往以教 师和教科书为中心,过于强调教师的教学任务,关注 学生的卷面成绩,因此在教学过程中格外偏重数理逻 辑和公式推导,在考核中又往往忽视学习效果的多维 度考量 。显然,这种教学模式与新工科重在培养多元 化、创新型卓越工程人才的内涵相去甚远 。面向新工 科的基础力学类课程可以借鉴 OBE(Out Based Edu- cation)理念,基于“ 以学生为中心 、反向设计课程教 学”的方法来开展教学改革,以成果导向为教学范式, 重塑人才培养质量观[5-6] 。下面,本文将重点从新工科背景下应用型本科院校基础力学课程的教学内容、教 学方法和考核评价改革展开讨论。

一、做好教材建设,更新教学内容

南京工程学院(以下简称“ 我校”)基础力学类课 程主要面向全校工科专业开设,教学对象涵盖机械、 建筑、材料、车辆等 9 个学院 28 个工科专业的近 2 500 名学生,主要开设“理论力学”“材料力学”和“ 工程力 学”等课程 。由于机械、土木类专业对力学知识的依赖 程度高 , 所以对此类专业的学生讲授“ 理论力学”和 “ 材料力学”课程。而其他专业对力学知识的依赖程度 相对较低,如材料、环境工程和能源与动力类等专业, 故仅开设“工程力学”课程。

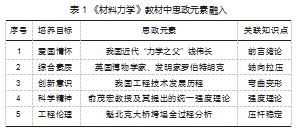

作为众多工科专业的基础课程,目前国内很多高 校讲授的基础力学类课程知识框架体系相似度很高。 区别更多地体现在不同层次高校对知识点讲授的深 浅和高校所处行业不同导致的应用背景差异[7] 。考虑 到教材是课程的核心教学资料 , 这就要求不同层次、 不同类别的高校在编写或选用教材时须结合自身实 际情况,针对性地开展教材建设工作 。首先,新工科背 景下的应用型本科院校基础力学类课程教材建设工 作应该以应用为主线、以能力为核心,本着以必需、够 用为度,以实际应用为重的原则,对知识点进行适当 取舍,并简化理论求证,增加工程实例,着重培养学生 的实际应用能力 。其次,由于学科专业不同和自我规 划有差异,导致学生在对待学业要求方面存在明显的 分层现象,所以基础力学类课程教材建设也要紧跟行 业发展脚步和社会环境变化, 及时更新教材内容,以 便适应学生的差异化需求 。例如,为了更好地满足行 业需求,实行因材施教,教材中应该结合行业发展涉及的专业核心要点及时提炼相关知识点和建立相应 力学模型 。另外,近几年社会大环境的变化提升了学 生考研深造的热情 , 所以本着以学生为中心的出发 点,教材建设应结合学校特点,调研学生的考研目标 院校范围,并在教材例题或习题中增加这类院校的考 研题型,以此激发学生的学习热情。最后,考虑到新工 科的能力需求与 OBE 理念对工程类专业学生的毕业 要求一致,所以在教材建设中除了要强调培养学生的 工程知识、工程能力和通用技能,还要重视引领学生 形成正确的价值追求。这就要求在基础力学类课程教 材建设中,恰当地引入思政元素,培养学生的爱国情 怀、综合素质、创新意识、科学精神和工程伦理[8-10] 。 以 我校主编的《材料力学》教材为例,具体如表 1 所示, 列举了可以在该教材相关章节中引入的思政元素。

当然,基础力学类课程教学内容的呈现方式也不 应该拘泥于传统方式 。多媒体课件凭借丰富的表现 力、良好的交互性和时效性,已然是现代教学中最常 见的教学方式。为了更好地激发学生对课程内容的兴 趣,引导学生积极地参与思考,应当鼓励教师结合学 科发展前沿和自身科研经历,将最新研究成果及时转 化为教学内容,并通过课件向学生介绍学科研究新进 展、实践发展新经验,积极探索综合性力学课程、问题 导向力学课程、交叉学科研讨力学课程的内容,从而 提高课程兴趣度和学业挑战度。

二、创新教学方法,用好线上线下混合式教学模式

除了构筑扎实的工程知识体系,新工科专业建设 还对学生的创新创业能力和动态适应能力提出了很 高的要求,这也对已有的教学手段和教学方法提出了 新的挑战 。当前,社会环境的改变和互联网新兴技术 手段的不断发展影响着传统的教学模式。除了线下课 堂教学模式,新兴的线上课堂教学模式也开展得如火 如荼。虽然目前线上课堂教学模式还不足以完全取代 线下课堂教学模式,但其在很多方面都具有一定的优势 。鉴于此,基础力学类课程教学要适应新的教学环 境,积极探索新的课堂教学模式,不断提高教学实效 性[11-13] 。教师要充分享受互联网移动终端和智能网络 技术快速发展所带来的红利,尽可能地融通线下和线 上两个空间,破解学生学习过程中的时空局限,努力 构建线下和线上融合的双课堂混合式教学模式。

基础力学类课程的特点是逻辑严密 , 系统性强, 是新工科背景下一系列工科课程中重要的专业基础 课程,起到了承上启下的作用。一方面,基础力学类课 程紧密联系了前面的“ 高等数学”和“大学物理”课程, 为这类课程的实际应用提供了工程场景,进一步增强 了学生理论联系实际的能力 。另一方面,基础力学类 课程也为后续各类力学类专业课如“结构力学”“流体 力学”和“ 弹性力学”等的教学,打下了坚实的理论基 础,起到了桥梁和纽带的作用 。在制定新工科背景下 应用型本科院校基础力学类课程的教学方法创新路 线方面,可以采用线下线上优势互补的混合式教学模 式,以此顺利实现由“ 以教学为中心”转向“ 以学习为 中心”的目的。

具体实施时,基础力学类课程线上教学中,教师 可以在公共学习平台上发布自己录制的相关知识技 能讲解的微视频及整理的学习资源 , 让学生在课前 提前观看、学习、练习 。在这一过程中,教师要充分利 用线上教学的便捷性、交互性、个性化等优势,通过 限时答题和线上测验等方式与学生开展教学互动 , 增强学生的代入感和参与度,引导学生从“ 被动听 ” 变为“主动学”。随后,教师可以采用网络平台的统计 分析工具定量测算各类学习环节的学生参与度和学 习质量, 及时收集学生对在线教学的意见和建议[14] 。 线下教学中,教师可根据基础力学类课程教学需要 , 组织学生参与互动合作 、交流展示 、动手实践等活 动 , 培养学生的创新意识并提高其灵活运用力学知 识解决工程问题的素养[15] 。在此过程中,教师要注重 给学生留足空间,让学生自主思考、交流分享、操作 实践等,只起到点拨和辅助作用,最终让学生扎实学 好基础力学类课程的理论知识 。如此,在基础力学类 课程教学中应用线上线下混合式教学模式 , 发挥线 上线下教学各自的优势,达成各有侧重点的教学,就 能有效实现教学目标。

三、厘清考核指标,革新评价体系

课程的考核评价指标是衡量教学效果的重要依据,对教学全流程具有很强的导向性 。传统的基础力 学类课程考核方法较为单一,往往仅从平时考核与期 末考试两方面考查学生对知识的掌握程度。这类考核 评价方法显然无法衡量新工科所需要的复合型人才 知识结构,也不利于培养学生的创新能力,易造成学 生与面向未来的新技术和新产业的脱节。新工科专业 建设的主要方向是强化学生的创新思维、创新技能和 创业能力。为此,必须改变这种考核方法,转向更加注 重学生综合能力的考核,以适应新工科建设背景下应 用型本科院校培养多元化、创新型工程应用人才的目 标 。此处,可以借鉴工程教育专业认证中“ 学生中心、 产出导向和持续改进”的理念,将其作为新工科背景 下应用型本科院校力学课程教学、学习成果评价的基 本原则[16-17]。为此,可以采用如图 1 所示的方法逐层分 解考核指标,建立一种有效量化机制来评价基础力学 类课程教学效果 , 从而培养力学工程知识体系扎实, 且具有良好创新精神和较强实践能力的优秀应用型人才。

从图 1 可知,首先需要将基础力学类课程的考核 评价指标分解为线下和线上两项一级教学指标。然后 依据 OBE 理念“ 以学生为中心、反向设计课程教学 ” 的方法,将各一级指标分为常规指标、创新指标和实 践指标三项二级指标,依次对应课程在培养学生的工 程知识体系 、创新精神和实践能力方面的达成度情 况。线下教学常规指标包括平时考勤、课堂表现、课后 作业和期末考试,涉及课程知识体系学习效果的全流 程评价。线下创新指标可以通过参加校级以上的力学 知识竞赛和力学创新创意竞赛考查,旨在培养学生的 创新精神。线下实践指标主要通过完成基础力学类综 合实验体现,旨在锻炼学生学以致用的实践能力 。线 上教学常规指标包括在线学习、随堂练习和调查问卷 完成情况,涉及多方面的网络学习记录评价,有利于 学生构建完善的力学工程知识体系。线上创新指标以 专题研讨为主,可体现学生结合工程实例提取相关力 学元素并展开专题讨论的情况,以及通过多学科交叉 融合从力学层面形成包括“项目调研—论证— 实施— 评价”的可行性报告的情况,从而考查学生的创新精 神 。为了培养学生的实践能力,线上实践指标的完成 情况可以通过有限元专题仿真的方式来考查。

本着以学生为中心的原则,基于上述考核评价指 标的基础力学类课程教学效果也需要来自学生的反馈。为此,首先,建立学生教学评价表,如表 2 所示,表 中的评价指标贯穿了新工科下的基础力学类课程教 改主线:学习目标— 培养目标— 课程目标— 教学内 容—教学方法—考核评价 。其次,调研学生对各项指 标的达成度或满意度评价,并运用模糊综合评价方法 进行定量数据分析 。最后,根据评价结果研判教改成 效,促进教学质量的不断提升[18-19]。

下面以我校 2021—2022 学年两学期对 2020 级 焊接技术与工程专业开展的工程力学 AI (理论力 学)和 AII(材料力学)教学为例,采用模糊算法计算 评价结果,定量评价课程教学改革成效 。其中,工程 力学 AI课程的教学开展在教学改革实施之前 , 工程 力学 AII 课程教学中则全面推行了文中的教学改革。 表2 中各模块评价等级 A、B、C、D、E 依次对应得分 95、80、70、60、50.2020 级焊接技术与工程专业共有学 生 N=58 人,令学生模糊评价矩阵为 V,可表示为 V=[ a11],aij N(n ij) ,其中 nij 为第 i 指标获得第 j 如表 3 所示。

此外 , 令指标权重矩阵为 α=(0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1),等级分数矩阵为 β=(95 80 70 60 50)。采用 模糊算法可以得到学生的综合评价分数为 R=αVβT。 结合表 3 中数据,可算出工程力学 AI 和 AII 的学生综 合评价分数分别为 90.4 和 92.8 。可见,采用文中提出 的课程教学改革方法对教学质量的提升效果明显,若 持续改进,必定有助于提高新工科下应用型人才的力 学综合素养。

四、结语

新工科建设是我国高等工程教育发展的新趋势, 也是全面推进工程教育人才培养模式改革的重要契 机 。面对新工科建设的机遇和挑战,作为工科专业重 要基础课程的基础力学类课程,要着眼于新工科建设 的内涵与任务 , 全面落实以学生为中心的教学理念, 积极从教学内容、教学方法和考核评价方面开展教学 改革,助力地方应用型本科院校人才培养质量适应新 环境的变化。具体而言,在更新教学内容时,需要结合 社会环境变化和学科发展步伐, 有针对性地开展教 材、课件建设工作;在创新教学方法时,可以采用线下 线上优势互补的方法 , 积极探索混合式教学模式;在 革新评价体系时,要采用多元综合评价指标,重视学 生对教学效果的反馈,持续改进教学质量,只有这样, 才能培养出力学工程知识体系扎实,且具有良好创新 精神和较强实践能力的优秀应用型人才,为经济社会 发展提供人才支撑。

参考文献:

[1] 钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育,2017(3):1-6.

[2] 张海玲,韩立夫,王震.新工科背景下应用型本科院校教学质量评 价体系研究[J].高教学刊,2022(16):58-61.

[3] 夏青.新工科背景下应用型本科人才培养质量保障机制的构建 探析[J].创新创业理论研究与实践,2022,5(9):155-157.

[4] 刘晓宇,杨谨蔚,赵晓争,等.新工科背景下基础力学实验教学模 式改革实践与探索[J].力学与实践,2022,44(3):693-699.

[5] 周洪波,周平,黄贤立.OBE 理念下应用型本科人才培养方案的构 建[J].高教学刊,2018(10):76-78.

[6] 卓丽云.基于 OBE 理念的机械专业应用型人才培养模式研究[J]. 南方农机,2021,52(14):189-191.

[7] 方建士,顾建平,汪云祥,等.新形势下关于基础力学教材建设的 思考[J].南京工程学院学报(社会科学版),2011,11(1):65-68.

[8] 路俊哲, 吕君,劳娜.“课程思政”在力学教学中的实践研究[J].新 疆师范大学学报(自然科学版),2020,39(2):58-61.

[9] 杨庆生, 叶红玲,杜家政,等.基础力学课程教学与课程思政的协 同建设与实践[J].力学与实践,2021,43(6):955-958.

[10] 杨丽红,何晓, 张学义,等 .材料力学课程思政建设的探索与实 践[J].中国现代教育装备,2022(19):97-99.

[11] 顾建平,方建士,徐振钦,等.“互联网+”背景下基础力学课程混 合式教学[J].中国冶金教育,2018(2):15-17.

[12] 李宝礼,郝世绵.地方应用型本科高校线上线下混合教学模式 的构建研究[J].黑龙江工业学院学报,2021,21(5):1-5.

[13] 金石,王璐露,宛敏.线上线下混合式教学的反思与策略优化[J]. 中国大学教学,2022(11):72-77.

[14] 温湖炜,刘昱彤.混合式教学场域中高校师生关系的重构[J].黑 龙江高教研究,2022(12):22-27.

[15] 梁峰.混合式教学背景下开放大学教师课程资源建构能力探 析[J].中国成人教育,2021(22):72-76.

[16] 陈剑斌,汪小锋,沈涛.新工科背景下基于 OBE 理念的“汽车理 论”课程内容设计及考核体系研究[J].大学,2021(39):48-51.

[17] 左红艳,谭季秋,王少力,等.新工科背景下应用型本科学院“质 量管理学”课程教学模式改革[J].湖南工程学院学报(社会科学版), 2022,32(2):66-71.

[18] 王维军,宋来.基于模糊综合评价法的大学生创业课程满意度 分析:以 E 大学本科生为例[J].创新与创业教育,2021,12(4):158-166.

[19] 黎毅.基于 AHP-模糊综合评价法的金融专业硕士学位研究生 “ 三维一体”教学质量评价[J].西部素质教育,2023,9(1):9-12.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

“产出导向法”是文秋芳教授创建的旨在改进中... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>