SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章首先概述了学历资格框架,然后分析了农林类地方应用型本科院校工商管理人才培养模式存在的问题,接着阐述了农林类地方应用型本科院校工商管理人才培养模式,最后论述了农林类地方应用型本科院校工商管理人才培养模式创新的关键措施。

关键词:工商管理;人才培养模式;农林类地方应用型本科院校

2018年,中共福建省委、福建省人民政府印发了《关于实施乡村振兴战略的实施意见》,明确指出支持高等学校院校创新人才培养模式,为乡村振兴培养农业职业经理人、经纪人等专业化人才[1]。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》,要求完善高等教育人才培养体系,加快培养拔尖创新型、复合应用型、实用技能型农林人才[2]。“农业职业经理人、经纪人”“复合应用型”这些词意味着社会对农林类高校工商管理专业人才培养提出了更高要求。近年来,随着新科技革命的兴起和“三农”领域的发展,我国涌现出了很多的新产业、新业态,由此导致产业对高等教育的人才需求由以往的“学科型”人才向“复合型”人才转变。面对这种人才需求新变化,培养跨界融通的应用型、复合型人才是农林类地方应用型本科院校工商管理专业人才培养的必然趋势。

学历资格框架(Degree Qualifications Profile,DQP)是一种人才培养的标准,是成果导向教育(OBE)理念的一种应用。DQP的核心思想是“以学生为中心”,以学生毕业时需要达到的毕业要求为最终目标进行反向教学设计[3]。这一理念与应用型人才培养方向是一致的。

一、学历资格框架概述

美国的学历资格框架于2011年由露明纳基金会(Lumina Foundation)提出,在全美高等院校推广实施,成为美国高等教育改革的工具[4]。在国内,2014年广东岭南职业技术学院率先开展基于DQP的教学改革研究与实践[5]。

本文对露明纳基金会制定的“THE DEGREE QUALIFICATIONS PROFILE”相关内容进行翻译和归纳,并借鉴广东岭南职业技术学院教改实践研究及相关学者[6]的前期研究,对DQP做如下解释。

DQP设置了五大学习领域和三个学历层次。五大学习领域包括专业知识、广泛和融合的知识、智力技能、应用和协作学习、公民素养和全球化学习[7]。DQP基于五大学习领域,设置了不同学历层次(副学士、学士、硕士)大学生需要达到的预期学习成果(POC),并设计了相应的学历资格框架图,如图1所示。学历资格框架图由五条射线组成,分别代表五个学习领域;每条射线上由内到外依次设置三个点,依次表示获得副学士学位、学士学位和硕士学位所需到达的毕业要求;五个学习领域中每一个领域熟练程度的结合,共同定义了高等学校对特定学位的要求[8]。

二、农林类地方应用型本科院校工商管理人才培养模式存在的问题

(一)培养目标定位不明确

当前,农林类地方应用型本科院校工商管理专业对于人才培养的定位不明确。虽然定位为“应用型本科高校”,但工商管理专业的人才培养方案依然凸显的是理论知识教育,实践操作比较匮乏。对于毕业生的去向定位模糊,仅描述为企事业单位、科研机构等[9],并没有结合自身农林特色,也没有以区域经济发展和乡村振兴战略需要作为导向,制定毕业生的去向单位。对管理层次的定位也比较模糊,未结合学生的特点定位管理人才的培养层次。

(二)培养模式无法满足社会需要

在我国市场化经济和新型城镇化的大背景下,中小企业和农林类企业快速发展,对应用型的基层管理者和中层管理者需求非常大。农林类地方应用型本科院校工商管理专业人才培养模式及人才培养过程与中小企业、农村基层联系较少,对区域经济发展和乡村振兴战略的市场需求把握不准确,未能向农林类企业和农村基层有效输送应用型管理者。工商管理专业教育过分注重知识的“灌输”和技术技能的培养,忽视了人的再发展问题,缺乏对学生综合素质与人文素质的培养,忽视学生创新能力的培养,以致无法适应我国产业结构转型升级的需求。

(三)跨界协同育人缺失

当前,农林类地方应用型本科院校工商管理专业人才培养模式仍然是以学校为主的单一培养模式,尚未构建开放性的、多方合作下共同完成应用型人才培养的跨界协同育人模式。工商管理专业教育仍然局限于学校内部,以专业教师的理论教学为主,对实践教学、学科交叉融合的重视程度不够,以致学生无法实现“思与行”的有机融合,学生实践能力、解决问题的能力及管理创新思维得不到培养。各类创新创业项目、大创项目的指导教师仍然是专业教师,而专业教师本身实践性不强,缺乏实践经验,极少组建由“专家”“职业经理人”“企业主管”“专任教师”等组成的跨界导师团队,无法实现跨界育人。

(四)课程设置不合理

由于培养目标不明确,培养模式的市场化程度较低,跨界协同育人缺失,农林类地方应用型本科院校工商管理专业课程设置不合理,主要表现在未能体现“应用型”特色,过于侧重理论课程,课程实践性不强,大部分课程属于纯理论课,有关学生应用性知识的课程安排得很少;实践教学环节薄弱,虽然有校企合作、校外专业实践基地建设等项目,但数量少且质量不高,基本名不副实;学科交叉融合少,没有根据自身特色和培养定位进行课程设置,缺乏对学生创新能力的培养,无法满足经济和社会发展的需要。

三、农林类地方应用型本科院校工商管理人才培养模式

(一)确定人才培养目标

农林类地方应用型本科院校工商管理专业应以区域经济发展和乡村振兴战略等社会需求为指挥棒,培养学生在区域经济社会发展中的领导和管理能力,为生产、建设和服务第一线输送应用型管理人才。

(二)预期学习成果(POC)的制定

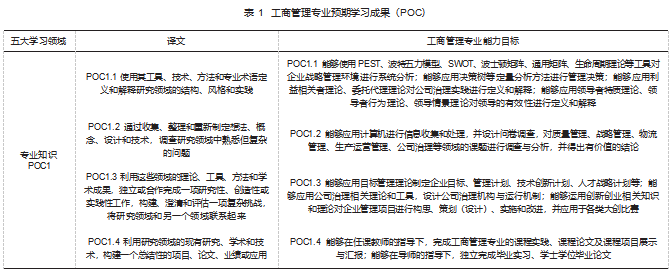

预期学习成果(POC)是专业人才培养目标的细化,是学校对各个层次毕业生培养质量的具体要求和指标体系[10]。本文借鉴广东岭南职业技术学院教改实践研究及相关学者的前期研究,参照美国DQP学士学位标准,制定农林类地方应用型本科院校工商管理专业五大学习领域的POC。本文仅举例说明,如表1所示,其是五大学习领域中专业知识POC1的译文及其所对标的工商管理专业“学生毕业要求(专业能力目标)”。五大领域中,“专业知识”的POC1.1的译文是“使用其工具、技术、方法和专业术语定义和解释研究领域的结构、风格和实践”。把这个对标到工商管理具体的培养方法中,就是用工商管理专业领域的术语和案例进行描述,即POC1.1能够使用PEST、波特五力模型、SWOT、波士顿矩阵、通用矩阵、生命周期理论等工具对企业战略管理环境进行系统分析;能够应用决策树等定量分析方法进行管理决策;能够应用利益相关者理论、委托代理理论对公司治理实践进行定义和解释;能够应用领导者特质理论、领导者行为理论、领导情景理论对领导的有效性进行定义和解释。

(三)优化课程体系

根据专业预期学习成果,研制学科交叉融合、结构优化的课程体系是破解工商管理教育在知识体系、课程内容与岗位需求脱节方面问题的关键,是实现工商管理教育与岗位需求有效对接的关键。

建立学科交叉融合的课程体系并不是说将各门课程简单堆砌,而是依据区域经济发展对工商管理人才的需求,将思政和博雅教育、专业教育、创新实践教育三大板块相融合,构建一套学科交叉融合、理论和实践相结合的课程体系。

思政和博雅教育包括思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平经济思想专题研究、英语、体育、计算机、军事理论、生涯规划、就业指导、大学生心理健康教育、信息检索与利用等必修课,以及10学分的公选课(要求选修4学分自然科学类课程,选修2学分艺术体育类课程)。专业教育包括学科基础课(高等数学、概率论与数理统计、经济学、管理学原理、管理信息系统、统计学)、专业基础课(工商管理专业导论、经济法、会计学原理、组织行为学、市场营销学、财务管理)、专业核心课(人力资源管理、运营管理、企业战略管理、市场营销、公司治理、企业文化)、专业选修课(物流与供应链管理、资本运营管理、公共关系学、质量管理、创业管理、电子商务理论与实务、管理思想史、跨国公司经营与管理)。创新实践教育包括基础实践(军事训练、心理健康素质拓展、劳动实践、就业指导实践)、专业实践(主要是课程论文和课程实习)、综合实践(毕业实习和毕业论文),以及创新创业素质拓展实践(学科竞赛、专业职业技能考核、创新创业实践)。

(四)课程预期学习成果(SOC)的拟定

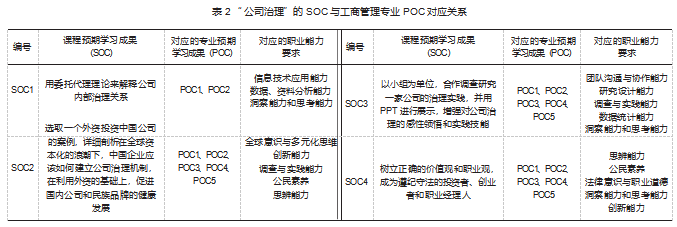

课程预期学习成果(SOC)是指学生修读一门课程需要达到的具体要求,即将该课程对学生在五个领域的具体要求进行内化,是对POC的细化。以“公司治理”为例,SOC是学生修读“公司治理”这门课程所需达到的预期学习成果及其对应的POC。由于篇幅有限,本文仅列举“公司治理”部分的SOC,如表2所示。

(五)课程内容设计与教学实施

课程内容的设计与实施是使学生达成课程预期学习成果(SOC)的重要途径。课程内容设计方面,应积极组织在校教师、企业管理者进行集体备课,打破各门课程任课教师各自为政的状态,有效实现各学科的交叉融合,形成层层递进、环环相扣、突出核心、主次分明的教学内容。以“公司治理”的“第六章高级管理人员激励机制”为例,此章节要求学生掌握高级管理者的含义、特点、责任、义务及选任机制;了解经理的定义及其职权;熟悉公司高级管理者的激励机制与约束机制的内容,从而提升学生的公司治理能力,使其做恪守职业操守的职业经理人。此章节主要涉及DQP五大学习领域的专业知识(高级管理者的含义、特点、责任、义务、职权)、广泛和融合的知识(经理的选任机制、激励机制主要涉及人力资源管理相关知识;经理的约束机制主要涉及法律、思政博雅知识)、公民素养和全球化学习(做恪守职业操守的职业经理人)。因此,该章节教学内容设计可以由“公司治理”任课教师、人力资源专业教师、思政类教师、法律专业教师及企业高管共同备课,有效实现各学科的交叉融合。

教学实施方面,以成果导向理念为指导,鼓励教师基于建构主义理论,不断创新教学形式和教学方法,积极采用问题导向、任务导向、情境模拟等教学形式和教学方法。具体内容参见笔者于2022年1月发表在《西北成人教育学院学报》的论文《“管理学”课程思政微型案例教学法初探—基于建构主义支架式教学法》,该文基于建构主义的支架式教学法,围绕“管理学”绪论部分的“底线思维”这一知识模块,选取和设计了一个简单的课程思政微型教学案例,通过“搭建脚手架(创建案例情境)—进入案例情境(教师课堂导入案例)—独立探索—协作学习—学习效果评价”五个教学环节,将书本中的理论知识与正反面案例相结合,让学生深刻理解“底线思维”的概念和“崇尚道德管理”的特征,让学生以辩证思维、批判性思维深入探究“底线思维”的本质,思考如何提升自身的道德素养和管理素养,如何做一位有责任、有担当、有能力的社会主义企业管理者,从而潜移默化地引导学生树立社会主义核心价值观,塑造正确的世界观、人生观、价值观[11]。

(六)学生专业预期学习成果(POC)的评价

以DQP五大学习领域为指导,为工商管理专业量身定制学习成果评价指标。学生通过各种路径实现知识的增值和能力的提升,并通过图表、论文、口头汇报或项目的方式展示出来,累积可视化学习成果证明。通过学生提交的这些可视化的“能力证明”,教师可评估学生的学习成果。

大数据时代应该充分利用数智技术,采集和记录好学生的各项学习成果。平时课堂表现可以采用学习通、慕课堂等APP进行课程任务的布置、实施、监督与管理,并实时记录学生的课堂学习成果。期末学习成绩或成果可以采用“正方教务管理系统”进行记录和管理。毕业设计(论文)可以利用“中国知网大学生毕业设计(论文)管理系统”进行动态指导,并记录与管理学生毕业设计(论文)学习成果。

四、农林类地方应用型本科院校工商管理人才培养模式创新的关键措施

农林类地方应用型本科院校工商管理专业人才培养模式创新的关键是运用崭新的人才培养理念,将新科技融入工商管理专业,通过学科交叉、跨界协同,重构应用型人才培养模式和体系,助力地方乡村振兴战略,全方位推动教育高质量发展。

(一)融入新科技

借着数智的政策福利,通过人工智能、智慧教学等新科技的融入,促进工商管理专业课程结构、课程内容、教学模式、教学方法的革命性变化。

(二)学科交叉融合

打破专业单一学科知识逻辑构建的课程体系,构建结构合理、学科交叉融合、与应用型人才培养目标相匹配的课程体系。根据教育部2022年4月19日印发的《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》,加强学科交叉融合,实现绿色低碳教育。

(三)跨界协同育人

跨界协同育人是应用型人才培养的显著特征。《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确指出“大力发展面向乡村振兴的职业教育,深化产教融合和校企合作”。工商管理专业应以市场导向和以“用”为目的,把产、学、研、用更好地有机融合,深度推进学校与地方政府、农林类企业、农业合作组织及农业产业创新平台的合作。通过校外实践平台构建跨界协同育人共同体,着力培养具有扎实专业知识和较高综合素质的管理人才[12]。

(四)建立本科生导师制

建立本科生导师制是为了提高学生的培养质量。导师应该以立德树人为准绳,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。同时,导师要引导学生深入了解本专业特色和毕业要求,使学生熟悉专业人才培养方案,做好学习规划、职业规划和人生规划。此外,导师要引导学生参加各类创新创业项目、大学生创业大赛,以及科研训练,有意识地培养学生的专业实践能力、创新意识和综合素养。

五、结语

人才培养模式是高等教育人才培养的顶层设计,直接影响高等教育人才培养的质量。当前农林类地方应用型本科院校工商管理专业人才培养模式存在诸多问题,而培养跨界融通的应用型、复合型人才是工商管理专业人才培养的必然选择。本文积极探索学历资格框架(DQP),建立融入岗位需求且与乡村振兴战略和地方经济发展相匹配的工商管理专业应用型人才培养模式,希望能借此解决农林类地方应用型本科院校教育中的瓶颈问题,以期为工商管理专业复合型、应用型人才的培养提供参考。

参考文献:

[1]福建省印发《关于实施乡村振兴战略的实施意见》[EB/OL].(2018-03-26)[2023-05-23].https://www.gov.cn/xinwen/2018-03/26/con-tent_5277429.htm.

[2]中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》[EB/OL].(2021-02-23)[2023-05-23].www.gov.cn/zhengce/2021-02-23/content_5588496.htm.

[3]章雨晨.基于DQP框架的财务报表分析课程标准设计探讨[J].中国管理信息化,2019,22(11):221-224.

[4]宋立丹,朱海洋.高校学分制改革策略探究:兼论美国DQP体系[J].广东技术师范学院学报,2019(1):31-36,64.

[5]邹小平,王建林.学习成果导向下的物流管理专业课程体系开发路径研究:基于美国DQP框架[J].教育教法探讨与实践,2017(6):165-170.

[6]何静,翟树芹,牛玉清.基于DQP成果导向的工商企业管理专业人才培养模式的探索与实践[J].职业技术,2017,16(4):1-7.

[7]姜博.基于美国学历资格框架(DQP)下的高职院校人才培养方案探索与实践:以数字媒体应用技术专业为例[J].吉林省教育学院学报,2018,34(1):20-24.

[8]郭梦瑶,李晓虹.基于学历资格框架的美国高校学生学习成果评估研究[J].煤炭高等教育,2021,39(3):93-100.

[9]姚晖.本科院校工商管理类专业人才培养模式研究[D].太原:山西财经大学,2013.

[10]崔夷修,杨丽.DQP框架下高职人力资源管理专业教学标准研究[J].职业教育,2017(11):1-4.

[11]邱晓兰.“管理学”课程思政微型案例教学法初探:基于建构主义支架式教学法[J].西北成人教育学院学报,2022(1):60-66.

[12]孙卫军.管理科学与工程类专业人才培养模式研究[D].天津:天津大学,2006.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

“产出导向法”是文秋芳教授创建的旨在改进中... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>