SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要

“双减”背景推动了新一轮的教学改革。数学作为初中重要的一门学科,其教学质量不仅关系到学生的学习成绩,还会影响学生的长远发展。作业是初中数学教学的重要内容,有效的作业练习,可以帮助学生巩固所学知识,检测学生学习情况。因此,在实际教学中,教师需要了解学生基本情况,以生为本,积极优化校本作业设计形式,以充分践行“减负提质”要求,有效发挥作业的价值,为学生学习提供良好的指导与辅助。

[关键词]“双减”初中数学;校本作业;有效性;提升路径

数学是初中阶段的重要基础性课程之一。在数学课程中,作业是必不可少的内容。采取作业设计与评改方式,教师能对学生学习情况有所了解,以便及时调整自身的教学方式或节奏,同时,能加深学生对数学知识的掌握程度,使之内化为数学学科素养。“双减”政策推行后,教师在设计作业时面临新的挑战,不仅要保证作业现实功能的实现,还需要落实“双减”政策,对作业设计加以优化。

校本作业指的是教师将学生作为主体,依据学生具体情况设计能够满足学生学习需求的作业。在“双减”背景下,如何优化校本作业,是提升初中数学教学效果的重要议题。

一、“双减”背景下对初中数学校本作业的要求

作业属于课堂学习中的重要一环,是课堂教学的补充及延伸。过去,常规的作业方式不区分基础型、提升型、拓展型的题目,所有学生均需完成这些不具有针对性的作业。这一情况下,后进生可能有大部分作业难以完成,而学优生会浪费大量时间去做早已掌握的题目。长此以往,后进生的学习热情会受到影响,而学优生对作业会不够认真,不利于好习惯的养成。

在“双减”背景下,作业设计成为教师教学、研讨的焦点,“减负提质”成为教师设计作业考虑的必要因素。在这一政策要求下,布置作业时,教师不仅需要给学生减负,还要提质,实现课堂的增效。为了达到这一效果,教师不仅需要有深厚的专业知识,同时需要不断学习新知识,了解作业的本质及新形势、发展趋势,提高作业设计的规范性、针对性、科学性,增强其实效性,实现“减”与“增”的完美结合,在减轻学生作业负担的同时,促使教学效果提高。

二、“双减”背景下提升初中数学校本作业有效性的路径

(一)明确校本作业设计目标,为学生指明学习方向

在素质教育阶段,各科目均有自身的教学目标,初中数学也不例外。在教学中,教师不仅需要以教学目标为依据,设计并组织课堂活动,也要基于此设计校本作业。初中数学作业的设计,应在把握教材的基础上,进行升华,需要教师深入分析教材内容,对教材的组织脉络进行梳理,对各单元及各课时的教学目标全面把握,并对目标适当拆解,寻找学生练习的关键知识点,从资料、教材上,选择题目,并结合学情对题目进行创新与改进,实现校本作业的科学设计。此外,教师还需注意用有效方法提高学生对作业的接受度,让学生能够主动完成作业,并从作业中发现乐趣,获得成就感。在此基础上,教师应以教学目标为基准,通过作业布置,帮助学生巩固课本知识,增强其数学思维,培养学生自主学习的良好习惯,实现立德树人的教学任务。

例如,在人教版七年级下册“二元一次方程组”教学中,教师首先需要明确教学目标,不仅需要让学生了解二元一次方程组的概念,还要掌握消元方法、化归思想,并让学生运用二元一次方程组,解决实际生活问题。在布置校本作业时,教师应注意避免作业给学生带来过大的压力,采取多样化设计方法,引导学生先对课堂所学知识进行回顾,全面了解“二元一次方程组”的概念、解法、消元方法,同时对作业数量合理控制。例如教师可以采取说理作业法,以一个知识点作为引导,让学生对本节知识有详细了解,鼓励其通过说理法,讲解自己学习后的收获,增进学生间的交流,加深学生对所学内容的理解。

(二)结合具体学情,实现作业分层设计

不同学生之间的基础、性格、家庭背景上存在差异,因此在学习能力及理解知识上,也同样存在明显差异。在教学过程中,教师需要对这一差异形成正确认知,尊重学生个体差异,并在布置作业时进行分层设计,让层次不同的学生都可以完成对自己来说具有挑战性的作业,以此巩固课程相关内容,同时保护学生的自信心、提高学习积极性。在这种情况下,学习程度较弱的学生,可以选择一些基础性的作业;而中等生可以少做基础性的作业,多做一些具有拓展性的作业;而学习程度较好的学生,可以选择提升能力和综合素养等方面的作业,提高思维能力。确保每位学生根据自身认知情况,选择合适的作业。这样的作业形式,对每位学生来说,数量均有所减少,同时又可获得充分的锻炼。

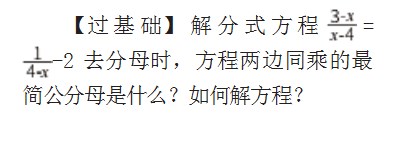

在分层布置作业时,应由浅入深,对作业精心设置,满足不同层次学生的学习需求。在校本作业分层设计中,主要实施知识点应用的分层。例如,在人教版八年级上册“分式方程”复习课的校本作业中,对分式方程的解法这一知识点进行如下分层设计。

通过这样的作业分层设计,可以让学习能力好的学生,更快地探索本节知识,避免其在浅显知识上浪费时间,同时可以让学习能力中等或较弱的学生,巩固基本知识,逐渐提升其学习难度。

值得注意的是,在分层设计作业时,教师首先需要了解学情,对学生进行分层。学生数学学习能力会受多种因素影响,如学习兴趣、自我效能、学习动机及环境等。教师要想通过作业设计,达到提升教学效果的目的,就需要了解每位学生的学习能力,对其准确分层并归类,使校本作业更有针对性。更重要的是,教师要以发展视角来进行分层,学生学习能力并非一成不变,影响因素发生变化,学生分层也会出现变化,因此,教师应定期对学生展开评估、分层,为分层作业的设计打好基础。

(三)设计开放性作业,促进学生思维发展

近年来,初中数学学科中尝试了开放式作业的设计,并且取得了一定的效果。开放性作业指的是作业中的题目,要么结论不固定,要么解法不唯一,要么问题不固定。这种作业目的在于引导学生思考,而非将所有关注点集中在作业的结果之上。学生是学习的主体,在设计校本作业时,教师应注意给学生多一些思考的空间,在减少作业数量的同时,要尽量通过有限而有效的作业,促进学生多元化思考。在布置作业时,教师可以设计一些开放性题目,不对学生思维加以固定,而是让学生有更多思考、探索的空间。

例如,在“有理数的加减法”“有理数的乘除法”课程学习之后,教师可以利用扑克牌来算24点,并且设计一些开放性的问题,让学生在计算中增强数感,提升其运算能力。教师可提出如下问题:

(1)将大小王去掉,规定牌面表示的数都为正数,每张牌只能用一次,且需运用加减运算法则,达到24点;

(2)大小王为0,牌面的数字均为正数,每张牌只能用一次,且需运用加减乘除运算法则,达到24点;

(3)红色数字为正数,黑色数字为负数,大小王为0,可用已经学习过的所有运算法则,达到结果为24或-24。

这类开放性的问题,解决方式、牌的组合有很多,让学生自行搭配。在这一过程中,学生往往会表现出浓厚的兴趣,进而有效巩固所学知识,提高运算能力。

(四)采取多元化作业形式,激发学生学习兴趣

初中数学知识比较复杂、抽象,过去教师布置数学作业时,常会存在单一性、刻板性的特征,这极易导致学生出现厌烦情绪。教师应布置更加多元化的校本作业,激发学生完成作业的兴趣。可采取的作业形式有以下几种类型。

(1)基础性作业。这类作业是面向全体学生、凸显基础性知识、针对性强的作业,如本堂课程的难点、重点知识,包括定理、法则及概念等。教师可结合课堂学习的内容,布置一些基础性、单一性的题目,让学生在完成作业的过程中,回顾本节课的知识,夯实基础,提高基本技能。

(2)拓展类作业。这类作业有利于提升学生的知识水平、解题技能,还能对学生的思维能力进行锻炼。此类作业一般针对学习能力强或基础水平相对较高的学生,在设计这类作业时,应表现出内容的难度、梯度,兼顾其拓展性,让学生在掌握基础知识之上,通过分工合作、主动学习,完成作业,引导学生融会贯通,提高其观察能力及推理能力,增强学生整合知识的能力。

(3)探究类作业。这一类作业面向学习成绩处于中等及以上的学生,尤其对学习能力比较强的学生来说,是培养他们的研究能力和探索精神的机会。探究类作业,应凸显出题型的典型性、知识的启发性,培养学生发散思维能力,提高其知识迁移能力、知识应用能力。如教师可以设计一些“多题归一”“一题多解”的题型,对同一知识点进行考查,或是设计一些多角度、多梯度的问题,培养学生的思考能力。

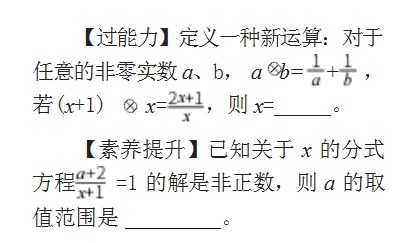

例如,在人教版八年级下册“一次函数”一课的学习之后,教师可以为学生设计与实际生活结合紧密的探究式作业:调查分析居民用水的收费情况。教师明确提出作业要求:调查本地居民用水的分段收费情况,制定最省钱的使用方式。举例来说:当前本地水费,采取分段计费形式,每月收取水费y(元)与用水量x(吨)之间的函数关系(见图1)。

试问:

(1)分别求出当0≤x≤15和x>15时,y与x的函数关系式。

(2)若某户该月用水共21吨,那么应该交多少水费?

之后,让学生根据本地区的实际调查情况,给出自己的答案。

这样的课后作业可以让学生认识到,数学知识和实际生活是密不可分的,我们所学到的理论知识,应当服务于现实生活。同时,这样的作业形式,可以激发学生的探究意识、主动思考意识,让学生从过去的“要我学”变成“我要学”,从而不断提高学生的数学能力,增强其知识储备。

在“双减”背景下,教师可采取的作业形式多种多样,但对其数量应严格控制,让学生在完成实践性作业的同时,牢固掌握相应知识,并能够在实际生活中应用。在这一过程中,教师应经常组织巩固性的学习,如让学生学习数学基础概念、相关公式等,这些理论知识是完成不同类型作业的基础。

(五)整合教学内容,协助学生构建知识体系

数学学科各知识点之间的逻辑联系很强,但是目前很多数学作业只重视培养学生解题技巧和答题能力,对不同知识点间的关联缺少重视。这种作业形式,会导致学生掌握的知识呈现碎片化的特点。在设计校本作业时,应通过作业引导学生建立新知识和旧知识的联系,构建自己的数学知识体系,并将新知识逐渐内化,成为自己的一部分,从而提高学生数学逻辑思维能力。

例如,在学习“勾股定理”后,教师可以布置作业,让学生通过网络了解历史上不同国家对勾股定理的掌握情况,如古巴比伦已经掌握了这一知识,并记载了很多勾股数;古埃及人在金字塔建设中,应用了相关知识;我国早在周朝时,就已经出现了“勾股定理”的相关记载,等等。并要求学生将查阅到的知识绘制为思维导图。这样不仅能扩大学生的数学见识,使之了解数学文化,还能提升其自主学习的能力。

三、小结

在“双减”背景下,教师应当控制作业数量同时提升作业质量,校本作业必不可少。初中数学教师在设计校本作业时,需要充分考虑学生实际情况,设计适合学生发展、多元化的数学作业,让学生获得充足体验,同时要通过作业夯实基础,让学生在难度适中的作业中,锻炼发现问题、解决问题的能力,从而发展学生的思维能力、创新能力,锻炼其高阶思维,使之从学习中获得快乐和成就感。

参考文献:

[1]刘荣富,孙红萍.让初中数学复习课灵动起来——以“数轴上的动点问题”教学为例[J].中学教学参考,2022(35):16-18.

[2]陈恒耘.“双减”背景下初中数学作业现状调查及策略研究——以H市为例[D].杭州:杭州师范大学,2022.

[3]陈春红.“双减”政策下初中数学校本作业设计策略[J].当代家庭教育,2022(16):26-29.

[4]徐涵玉.指向深度学习的初中数学校本作业实践研究[J].数理化解题研究,2021(20):4-5.

[5]杨俏文.“双减”背景下优化初中数学作业设计的策略研究--以因式分解为例[J].中学数学研究(华南师范大学版),2022(20):15-16.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/70828.html