SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要:物理是初中的重要学科,但由于物理的抽象性和多层次性,一 直是初中最难学习的学 科之一.利用 STEM 教育理念和方法,科学的设计教学过程和方法,可以有效地帮助学生学习物理,提高教学效果.

1 方案设计

1 . 1 设计意图,教学目标

1 . 1 . 1 设计意图

体现 STEM 教学和探究式教学的特点.在 STEM 教学特点方面,侧重科学、技术、工程、数学的融合; 在探究性教学方面,以带领学生制作“ 浮沉子”为主 线,以探究浮沉子的原理为主问题.引导学生在实践 中发现问题、设计方案、解决问题、体现 STEM 教学 理念从验证型跨越到探究型[2] .

1 . 1 . 2 教学目标

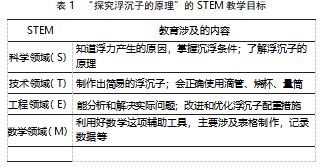

以人教版初中物理教材第十章第三节“ 物体的 沉浮条件及应用”为例,开展小组探究性学习,完成 ( 表 1) 教学内容.

1 . 2 创设情景,引入问题

当教师讲到“沉浮的应用”知识点时,通过提问 学生,举例沉浮的应用,适当引导学生进入关于潜水 艇的讨论,之后播放视频:观看潜水艇的神奇之处, 了解国内外潜水艇的发展现状和国内发展的不足之 处,引导学生思考并分析潜水艇的原理.

设计意图:利用观察潜水艇神奇之处,且对国内 外潜水艇的发展现状进行对比,激发学生强烈的求 知欲望,培养学生的爱国主义精神.

1 . 3 向学生展示“如意”的浮沉子

教师可以展示浮沉子在水中的上浮与下沉,之 后让学生细心观察现象,开始准备动手制作.( 图 1)

1 . 4 浮沉子制作

1 . 4. 1 学生分组

基于以上分析,笔者将班级分为 10 组、每组 4 ~ 6 人,各组根据教师布置的任务与已有的材料进行制作.

1. 4. 2 提出任务

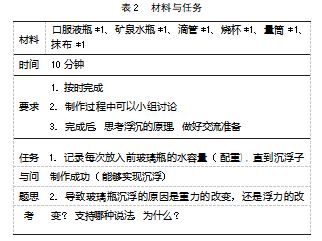

教师准备好本次需要用到的材料、任务与问题. (表 2)

1. 4. 3 动手实践

学生在制作过程中,教师既要巡视学生完成的 进度,又要对学生进行适当的指导.在配重方面玻璃 瓶的悬浮状态难以调节,需要用到滴管一点点精准 调节水量.作为教学活动的引导者,在学生遇到难题 的时候,教师就要引导学生优化浮沉子配重的措施: 灵活应用逆向思维,无需用滴管一点点加水,而是首 先让玻璃瓶沉入矿泉水瓶底部,通过加盐的方式改 变水的密度,从而使玻璃瓶上浮.

设计意图:这种做法第一方面能够真正做到将 课堂留给学生,以完成任务的方式培养学生的动手 能力;第二方面,通过对产品浮沉子配重措施进行改 进优化,唤起学生的工程意识;最后一方面,通过小 组之间的讨论,在一定程度上能够提高学生的团队 意识,使教学达到“操作中学习,学习中操作”的效 果,实现将 STEM 教育理念中的技术、工程教育理念 融入到初中物理教学中去.

1. 4. 4 组织学生交流与探究

要求每组派出 1 ~ 2 名同学作为代表上台,对自 己在制作浮沉子过程中遇到的问题和浮沉原理的初 步理解进行介绍交流,其他组可以评价与提问,充分发 挥学生在教学中的主体地位.代表交流之后,教师不要 急于给出答案,而是要起到统领作用,需要进一步梳理 和总结每组的观点,便于后续进行原理分析与探究.之再一次深入真实情景,发现细节问题:当用力挤压瓶 身,观察到小玻璃瓶还在水面上漂浮了一段时间,只有 继续挤压,玻璃瓶才下沉,这又是为什么?

设计意图:以完成任务为驱动,让学生真正能做 出产品,并且组内以合作方式进行讨论、组与组之间 进行评价、教师作为“ 中间人”需要把握课堂节奏, 适当进行引导,真正实现生生互动、师生互动.当同 学们以为问题都已经得到解决的时候,再一次提出 容易忽略的细节问题,让学生体会到科学探究性学 习的过程是充满未知的、是严谨的,同时也培养学生 动手实践与沟通合作的能力.引导学生对浮沉子进行 结构与原理分析,进而过渡到潜水艇的原理,该过程充 分将 STEM 教育理念中科学、数学与工程层面有效融 合在一起,体现跨学科的思维特点[1] .

2 原理讨论与分析

2. 1 引导学生建构物理模型

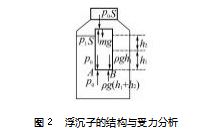

面对学生提出的观点与疑问,教师应该通过引 导学生运用科学的研究方法去解决问题,在本案例 中问题的解决离不开物理模型的建立.教师在分析 问题前要将复杂的任务进行分解,促进学生对知识 的理解.通过直接观察浮沉子的外观,对其结构进行 分析,该结构包括内部有开口向下的玻璃瓶,外部有 装水和空气的矿泉水瓶,如图 2 所示.

2. 2 分析浮沉子的结构及其受力分析

教师简单介绍:浮沉子的沉、浮与潜水艇的沉、 浮原理十分相似,虽然结构简单,但是其中包含的道 理却不简单,接下来我们一起对其原理进行分析.首 先,我们分析玻璃瓶漂浮在水面上时的情况,以玻璃 瓶为研究对象( 图 2) , 受到竖直向下的重力 mg、上 方气体向下的压力 p0 S 和内部气体向上的压力 p1 S , 此时玻璃瓶受力平衡,有这样一个关系:

由此得知,初始状态玻璃瓶漂浮在水面上时重 力是等于浮力的.

2. 3 浮沉子原理的分析

2. 3 . 1 分析浮沉子的沉与浮

通过之前学习的内容“ 物体的沉与浮”以及上 文的分析,同学们对物体的浮沉条件有了一定的认 识,即物体的浮沉取决于浮力与重力的关系:当 F浮 > mg 时,物体会上浮;反之,物体会下沉.

第一种情况,将玻璃瓶为研究对象时,玻璃瓶的 重力不变,当外力挤压矿泉水瓶,矿泉水瓶上方气体 的体积减小,在不考虑温度变化的情况下,体积减小 就会导致压强增大,而这个压强作用在玻璃瓶上,就 会导致玻璃瓶内气体被压缩,进而导致 V排 减小,根 据:

此时 F浮 减小,即 F浮 < mg , 所以玻璃瓶下沉.反 之,F浮 增大,F浮 >mg , 玻璃瓶上浮.因此,玻璃瓶的 重力不变,浮力的改变是导致玻璃瓶浮沉的原因.

第二种情况,将玻璃瓶与有水的部分看成一个 整体作为研究对象,它的浮力不变,当外力挤压矿泉 水瓶时,矿泉水瓶里面的水被压入玻璃瓶导致研究 对象的自身重力增大,此时 F浮 < mg , 玻璃瓶下沉. 反之,研究对象里面的水被排出导致自身重力减小, 此时 F浮 >mg , 玻璃瓶上浮.

2. 3 . 2 分析浮沉子没有立即下沉的原因

按照上文的解释,当我们用力挤压矿泉水瓶时, 玻璃瓶应该马上下沉,但观察发现玻璃瓶并没有马 上下沉,而是仍然漂浮在水面上,继续用力挤压,玻 璃瓶才沉下去.

这主要跟水的张力有关,通过仔细观察玻璃瓶 的入水过程,我们在捏的时候,玻璃瓶就即将下降 了,但是当玻璃瓶即将没入水面时,玻璃瓶就不再下 降了,因为此时液面表面张力的作用就不能忽视了. 虽然我们在持续加力,玻璃瓶里的水面也在上升,浮力 也在减小,但表面张力也在增加,甚至玻璃瓶已经在水面以下了,但在表面张力的作用下,形成了凹形的液面 (图 3) , 但是只要表面张力没有达到极值,玻璃瓶就不 会下去,直到浮力继续减小,表面张力实在是拉不住 了,玻璃瓶才会挣脱液面的束缚,开始沉下去.

分析至此,一切都拨云见日,原来浮力改变与重 力改变两种说法都是正确的.这样的分析与探究过 程,使得学生再一次被震惊到,原来实际生活中的问 题与平时做的习题有很大的区别,真实情景问题的 答案并不全是非对即错的,而且处处存在细节,需要 学生养成批判的思维,在大家都认为没问题之时提出 问题.因此,在分析实际问题时,我们要学会去简化物 理模型并且界定好一些相关变量,会运用浮力的本质, 进一步提升解决实际生活中的浮沉问题的能力[3] .

STEM 教育体现跨学科思想,以带领学生制作 “ 浮沉子”为主线,一个问题的思考贯穿整个制作过程, 之后对浮沉子的原理进行分析和解答,最后将原理推 广到潜水艇.这个教学设计将科学、技术、工程、数学教 育理念很好地融入“物体的浮沉条件及应用”这节内容 当中.这样的内容不仅丰富了课堂,启迪了学生的开放 性思维,而且在真实情景中加深对浮力本质的认识,使 学生的核心素养和创新意识得到发展.但在有限的教 学时间内,完成较多的教学目标,需要对教师的综合素 养有更高的要求.高效实施 STEM 初中物理课堂,需要我们每个教育工作者为之努力.

参考文献:

[1] 李慧慧,杨文正,许秋璇.基于 STEM 的小学科学教学活动设计与应用案例研究[ J] . 中小学电教,2020 , 14( Z1) : 84 - 87 .

[2] 王美芹,张玉峰,丁庆红.物理单元教学目标设计与关键点突破[J] . 中学物理,2020 ,38(09) : 12 - 15.

[3] 朱郁华.初中科学“过程与方法”目标的理解与设计[ J] . 教学与管理,2011 , 28(22) : 56 - 58 .

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/70188.html