SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要:文章就沪科版初中物理《科学探究:摩擦力》课程的相关教学难点展开分析,将摩擦力 归类成产生条件、方向判定和大小计算三类问题,并且结合例题分析和论证.以期为初中物理摩擦 力教学的优化提供有效路径,实现学生物理学科核心素养的有效培养.

摩擦力问题是初中物理课程中的教学重点和难 点,也是中考的常见考点.在《科学探究:摩擦力》中 展开了对力学等有关科普知识的进一步探究.在该 课程的教学过程中,教师希望通过分类处理法使学 生更进一步认识摩擦力.对此,教师要梳理出学生解 题过程中容易出现的常见错误,了解学生的思维方 式,针对这些错误和不正确的思维方式来开展教学 设计,进行实例分类和说明,帮助学生建构出全面完 善的摩擦力知识体系.

1 初中物理摩擦力教学的难点分析

摩擦力在日常生活中的应用范围很广,生活中 有很多摩擦力应用的实例,学生解题时存在的各种 问题如下:一是不能正确判断是否有摩擦力;二是误 认为摩擦力的方向与物理运动方向相反;三是将滑 动摩擦力与静摩擦力的计算方法混淆,不会计算摩 擦力的大小.

导致学生存在上述疑问的根源,主要是因为课 程内容中并未清晰地把滑动摩擦能力与静态摩擦力 区分开来进行介绍,而只是用摩擦力进行阐述概念, 老师在讲解过程中,也没有细分处理,因此学生在面临不同情境下的摩擦力时,无法正确处理问题.所以教 师需要使用分类处理的方法来掌握并理解摩擦力.

2 摩擦力的产生条件

产生的共同条件是:

A. 物体彼此相互接触,而且因相互挤压产生了 弹性形变

B. 两物体的相互接触面粗糙

C. 两物体之间有相对运动的趋势或者发生相 对运动

其中,C 条件很容易让学生将滑动摩擦与静摩 擦混淆在一起.解决策略主要有两种:

策略 1 假设法

首先选取两个接触的物体,假设表面非常光滑, 判断物体有没有出现打滑现象,如果没有,说明原来 就没有相对运动趋势,如果存在,则反之[1] .

例 1 一 根质量分布均匀的细棒斜着靠墙而 立,细棒保持静止,竖直墙壁十分光滑,水平地面凹 凸不平,请问细棒受到了哪些力的作用?

解析 先从竖直方向上分析,细棒受到的作用 力分别是重力 G 和地面的支撑力 N1 ; 从水平方向分析,竖直墙壁对细棒施加了向右的支持力 N2 , 竖直 墙面光滑,表明墙面跟细棒的接触点并无摩擦力;假 如水平地面光滑,那么就没有力和竖直墙壁对细棒 施加的支持力 N1 保持平衡,细棒必然会向右滑行,但细棒保持静止状态,只有此时细棒下端要受一水平且向左的静摩擦力f作用,才处于静止状态.所以细棒一共受了四个力的作用.如图 1 所示.

策略 2 类比法

在处理同方向运动、相对静止且接触的两物体 之间有没有摩擦力时,经常使用类比法来进行分析. 众所周知,在同一辆正常行驶的公共汽车内,站立的 旅客因为安全因素往往必须用手抓住车厢顶部的横 杆形扶手.这可能有以下三个体验:

在汽车起动或加速时,因为惯性,乘员身子要向后 倾(注意车运动与乘客倾斜方向相反),而此时手将会 沿着横杆产生明显的向后滑行的运动趋势,因此抓住 横杆的手指会对车施加一个向后的拉力来“平衡”因为 人与车出现相对运动趋势而产生的静摩擦力,此时人 对横杆的静摩擦力向后,横杆对人的静摩擦力向前.

同理,在汽车前进中制动或降速时,因为惯性, 乘客身子要往前倾( 注意车运动与乘客倾斜方向一 致),此时手将会沿着横杆产生明显的向前滑行的 运动趋势,因此抓住横杆的手指也会对车施加一个 向前的推力来“平衡”因为人与车出现相对运动趋 势而产生的静摩擦力,此时人对横杆的静摩擦力向 前,横杆对人的静摩擦力向后.

在汽车匀速直线运动时此时抓住横杆的手指并 没有沿横杆产生向前或向后滑的运动趋势,也就是 说,此时手指与横杆之间并没有静摩擦力[2] .

对比上面三种情况,将物体 A 、B 叠放在水平面 上且保持 A 与 B 整体处于相对静止状态时,A 与 B 整体因为受到牵引力 F 的作用匀速向右运动.此时 可以将 B 物体视作公交车,B 物体上面的 A 视作乘 客,当物体 A 和 B 向右加速运动时,因为惯性,物体 A 将出现沿物体 B 向左滑行的趋势( 根据类比此时 方向相反),所以物体 A 和物体 B 之间会产生静摩擦力,且 B 对 A 的静摩擦力方向向右.物体 B 和地 面之间则会产生滑动摩擦力,地面对 B 的滑动摩擦 力方向向左;反之,如果 A 与 B 向右做减速运动,因 为惯性,物体 A 将出现沿物体 B 向右滑行的趋势 ( 根据类比此时方向一致),所以物体 A 和物体 B 之 间会产生静摩擦力,且 B 对 A 的静摩擦力方向向 左.物体 B 和地面之间依旧存在地面对 B 向左的滑 动摩擦力;当 A 和 B 保持匀速运动时,A 和 B 之间没 有相对运动的趋势,两者之间不会产生静摩擦力,但 地面对 B 有向左的滑动摩擦力.

例 2 水平传输带上的物体随着传输带一起向 右移动,物体速度逐渐慢慢变大,可以分析物体所受 到的力有( ) .

A . 重力、传输带给的支持力

B . 重力、对传输带的压力

C . 重力、传输带给的支持力、向右的摩擦力

D . 重力、传输带给的支持力、对传输带的压强

解析 因为水平传递带上的物体不断向右移动 且速度逐步变大,利用类比方法表明,物体有向左相 对运动的趋势,故水平传输带对物体有向右静摩擦 力;物体在竖直方向上的重力大小跟传输带提供的 支持力大小相等,方向相反.故 C 正确.

3 关于摩擦力方向的判断

对于滑动摩擦力来说,因为题目中的研究对象通 常都是相对地面或是相对于地面上静止的物体运动, 所以研究的相对运动,如果物体运动方向可以断定,物 体所受的滑动摩擦力方向就和物体的运动方向相反.

对静摩擦力来说,因为在题目的叙述中人们所 认识到的物体( 即研究对象)移动方向,通常是从研 究对象周围的相对于地面或相对于地面上静止的其 它物体来说的,而在研究对象和与它有直接联系且 产生静摩擦力的物体之间并不会产生相应移动,而 处于相对静止.由于研究对象相对于接触对象的相 对运动趋势的走向与人们所认识的运动方向不同, 使得静摩擦力方向可能跟物体运动方向相反,也可 能跟物体运动的方向相同[3] .

例 3 人往东边走时,受到的摩擦力方向 .

解析 人们所认识到的运动方向都是人开始相 对于地面向东前行.人是依靠静摩擦力来前进的,走 路时脚底跟地面有向后运动的趋势,此时脚底跟地 面的相对运动趋势朝西,所以静摩擦力朝东.

例 4 在杂技选手匀速向上攀爬竹竿和顺着竹 竿匀速下降的二个动作中,对于运动员所受摩擦力 的方向,以下说法相对的是( ) .

A . 都向上

B . 都向下

C . 爬竿时向下,下滑时向上

D . 爬竿时向上,下滑时向下

解析 当杂技选手匀速向上攀登竹竿时,不难 看到运动员人体在上升,主要依靠的就是手指与竹 竿之间的摩擦力,而此时由于手指紧密地握在竹竿 上,虽不会相对于竹竿运动,但手指却有着沿竹竿下 降的趋向,所以在向上攀登竹竿时,每次握紧竹竿手 指所得到的都只是静摩擦力,静摩擦力的方向和沿 竹竿下滑趋势方向相反,所以方向向上;当沿竹竿匀 速滑动时,由于手指相对竹竿下滑,手指和竹竿间会 产生滑动摩擦力,滑动摩擦力与物体相对运动的方 向相反,所以答案选 A.

4 关于摩擦力大小的求解

4. 1 二力平衡法

假如物体在水平表面保持匀速直线运动,滑动 摩擦力f的大小和物体受到的水平拉力 F 或推力 F 的大小是相等的,计算出 F 就等于计算出 f, 滑动摩 擦力的大小也得以确定.

4. 2 决定因素法

假如物体在运动过程中挤压地面的压力始终不 变,接触面的粗糙程度始终不变,那么物体和地面之 间产生的滑动摩擦力也是固定不变的.此时物体不 管是匀速运动,还是变速运动均不改变滑动时摩擦 力的大小.

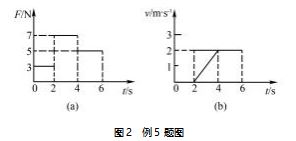

例 5 放在水平地板上的物体,受方向固定的水平拉力 F 作用,可以根据图 2 中图像 F - t 和 v - t得到,当 t = 1 s 时,物体受到的摩擦力是 N , 当 t = 3 s 时,物体受到的摩擦力是 N.分析 物体在水平方面接受水平拉力 F 和摩 擦力f两种作用力的影响,而在各个的具体时间阶 段摩擦力的特性也有所不同.

解析 由 v - t 图像可知,在 0 ~ 2 s 内,由于物体保持静止状态,所以均受静摩擦力作用;在 2 ~ 6 s 内,不论物体进行加速运动还是保持匀速运动,物体都处于运动状态,其受到的摩擦力都是滑动摩擦力.

又由 F - t 图像可知,在 0 ~ 2 s 内,物体受 3 N 水平拉力而保持静止,根据二力平衡法来求解,在 0 ~ 2 s 内,静摩擦力大小等于水平拉力 F , 为 3 N;在 4 ~ 6 s 内,物体保持匀速直线运动,物体受到的滑动摩擦力 也等于水平拉力 F , 大小为 5 N;最后分析在 2 ~ 4 s 内,物体获得了 7 N 的牵引力但做的是加速运动,根 据“决定因素法”可知,物体对地面施加的压力没 变,地面的粗糙程度没变,所以滑动摩擦力依旧为 5 N. 所以,答案依次为 3 N 和 5 N .

综上可知,初中物理教材对摩擦力的分析介绍 较为简略,教师要围绕该内容来进行补充完善,对摩 擦力问题进行拓展延伸,全面深入地引导学生去分 析摩擦力的分类、方向及大小计算等问题,如此才能 帮助学生建构出完善的摩擦力知识结构体系.

参考文献:

[1] 黄荣金.初中物理教学中实施分层教学策略的探析—以沪科版八年级《 科学探究:摩擦力》为例[ J] . 考试周刊,2021(04) : 109 - 110 .

[2] 肖秋芳.巧妙应用滑动摩擦力与支持力的合力方向 不 变 解 题 [ J ] . 中 学 理 科 园 地,2018 , 14(05) : 39 - 40 .

[3] 梁志辉.攻陷“初中物理摩擦力问题”[J] . 试题与 研究,2019(22) :28.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/70077.html