SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要:初中物理问题类型较多,其中图象类问题对学生的抽象以及分析问题的能力要求较 高.教学实践中为使学生掌握不同图象类问题的解题思路,提高其解题能力,教师应做好图象类问 题的归纳,并结合教学内容讲解相关例题的解题过程,给学生带来良好的解题指引与启发.

关键词:初中物理,图象类问题,例讲

初中物理知识点较多,很多知识点可以结合图象设问,考查学生对所学知识的理解深度以及解题 的灵活性[1] . 为使学生掌握不同图象类问题的突破思路,增强其解题的自信心,教师应做好相关习题的精 挑细选,做好解题思路的分析以及解题过程的示范.

1 与运动相关的图象类问题

运动学是初中物理的基础.解答与运动相关的图象类问题,联系路程、速度、时间的关系,做好图象的深入解读[2] , 充分挖掘隐含条件:如 v - t 图象,图线和时间 t 轴围成的面积表示路程;s - t 图象,图线的斜率表示速度.此外,还应明白图线水平以及

交点的含义:对于 v - t 图象,图线水平表示速度大小不变,交点表示速度大小相等;对于 s - t 图象,图线水平表示路程不变,即物体静止,交点表示运动的路程相等.

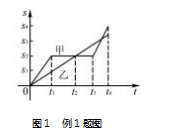

例 1 甲、乙两物体同时同地向东运动,s - t 图象如图 1 所示,以下说法正确的是( ) .

A. 0 ~ t1 内,以甲为参照物,乙向东运动

B. 0 ~ t4 内,甲的平均速度比乙大

C. t2 ~ t4 内,甲的速度小于乙

D. t1 ~ t3 内,甲为匀速直线运动,t2 时刻甲、乙相遇 解答该题需要读懂图象,充分挖掘隐含条件.其中路程和时间的比值为物体的速度,比值越大速度越大.图线水平时距离未变,表明物体静止.图线交点表明该时刻两物体运动的距离相等. 0 ~ t1 内甲的速度大于乙,以甲为参照物,乙向西运动. 0 ~ t4 内甲 运动的距离大于乙,所用时间相等,因此,甲的平均 速度大于乙. t3 ~ t4 内甲的速度大于乙. t1 ~ t3 内甲静 止不动.故选 B.

2 与密度相关的图象类问题

密度是初中物理非常重要的概念[3] . 首先,理 解相关概念和公式;其次,会灵活应用,具备灵活的 思维,尤其在解答图象类问题时需要综合运用物理 以及数学知识[4] ; 再次,绘制质量、体积、密度的图 象,引导学生从图象视角构建质量、体积、密度三者 之间的关系.同时,为避免学生在解题中因考虑不周 而出错,在课堂上教师应与学生一起分析相关例题, 要求学生多反思,进一步加深印象,更好地把握解题 细节.

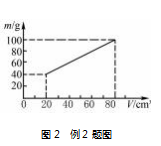

例 2 为测某种液体的密度,测量出液体、量杯 的总质量 m 和液体的体积 V, 如图 2 所示,以下说法正确的是( ) .

A . 该 液 体 的 密 度 为1 g/cm3

B . 该 液 体 的 密 度 为1 . 25 g/cm3

C . 量杯质量为 40 g

D . 60 cm3 的液体质量为 60

解答该题需要联系质量、密度、体积之间的关 系.同时,注重从数学角度分析图象.假设量杯的质 量为 m1 , 液体的密度为 ρ , 根据题意可知 m = m1 + ρV, 联系所学的一次函数图象可知,过点(20 , 40) 和 (80 , 100) , 代入可得 40 = m1 + 20ρ① , 100 = m1 + 80ρ ② , 联立①②解得 ρ = 1 g/cm3 , m1 = 20 g. 当 V = 60 cm3 时,m = ρV = 60 g. 故选 AD.

3 与浮力相关的图象类问题

浮力是初中物理的重点与难点,相关知识点较 为抽象,尤其部分习题与图象结合起来设问,难度大 增.教学实践中为使学生构建知识与图象之间的关 系,顺利找到解题的突破口.一方面,为学生系统讲 解浮力相关知识,做相关实验,组织学生开展自主学 习活动,推导浮力的计算公式,搞清楚公式中各参数 的具体含义,真正理解阿基米德原理.另一方面,讲 解相关例题时注重问题设计,启发学生真正地理解 题意,帮助寻找正确的解题思路.

例 3 如图 3 甲,将一高为 8 cm 圆柱形物体放 在底面积为 100 cm2 、重为 2 N 的薄壁圆柱形容器 中.放于水平桌面后向其中加水( 水始终未溢出). 并绘出容器中水的深度 h 与物体所受浮力 F浮 的图 象,如图 3 乙所示,g 取 10 N/kg , 则( ) .

A . 物块的重力为 2 N

B . 物体的底面积为 60 cm2

C . 物块的密度为 0 . 85 × 103 kg/m3

D. 水深为 12cm 时,容器对桌面的压强为 1400 Pa

解答该题需要读懂图象,熟练运用阿基米德原 理.为使学生尽快找到解题思路,避免走入误区,围 绕以下问题与学生互动:(1) 物体高 8 cm 为什么注 入 6 cm 深 的 水 以 后 物 体 受 到 的 浮 力 不 再 变 化? (2) 水深 12 cm 时怎样计算注入水的体积? (3 ) 计 算容器对桌面压强时应注意哪些细节?当学生能够 正确回答上述问题,基本就能够分析出正确答案.由 图 3 乙可知,水深从 0 ~ 6 cm 时物体受到的浮力不 断增大.超过 6 cm 后浮力不再改变,但是物体高为 8 cm , 因此物体漂浮在水中.由图 3 乙可知所受的浮 力为 3 N , 物重也为 3 N , 质量 m = 0. 3 kg. 当水深为 6 cm 时,F浮 = 3 N , 由阿基米德原理可知 F浮 = ρ水 Vg , 求得 V = 300 cm3 , 则 S = V/h = 300 cm3 /6 cm = 50 cm2 , 物体的体积 V1 = Sh1 = 50 cm2 × 8 cm = 4 × 10 - 4 m3 , 则 ρ = m/V1 = 0. 3 kg/4 × 10 - 4 m3 = 0. 75 ×103 kg/m3 . 水深为 12 cm 时,则水的重力 ρ水 (V总 - V)g= 1 × 103 kg/m3 × (100 cm2 × 12 cm - 300 cm3 ) ×+ 2 N + 3 N = 14 N , 对 桌 面 的 压 强 p = F/S1 = 14 N/100 × 10 - 4 m2 = 1400 Pa. 故选 D.

4 与滑轮相关的图象类问题

滑轮相关知识在初中物理中占有重要地位,是 中考的热门考点.为使学生能够正确、高效地解答与 滑轮相关的图象类问题,一方面,学生需掌握基础知 识,如绳端拉力和所提物重之间的关系,机械效率和 所提物重的关系;另一方面,给学生预留思考时间,并 根据思考结果,给予针对性点拨,使其真正顿悟.

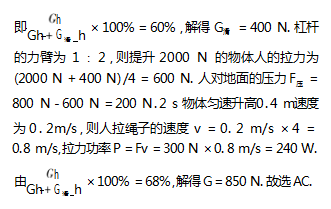

例4 如图 4 甲,重为 800 N 的工人站在地面上 使用动滑轮以及杠杆提升重物.其中 AOB 为轻质杠 杆,O 为支点,且 OB = 2OA. 动滑轮的机械效率和提升 物重的关系如图 4 乙所示.提升重物过程中绳子始终 竖直.忽略绳重和摩擦,g 取 10 N/kg , 则( ) .

A . 动滑轮的重力为 400 N

B . 提升 2000 N 的物体,人对地面的压力为 600 N

C . 2 s 物体匀速升高了 0 . 4 m , 人对绳子的拉力为 300 N , 则拉力的功率为 240 W

D . 该装置的机械效率为 68% 时,提升重物的重 力为 800 N

该题考查滑轮以及杠杆知识,难度较大.解题的 关键在于找到相关参数之间的内在联系,灵活运用 图象中给出的数据.由图 4 甲可知,A 端拉力为物重 的一半.接着使用杠杆,由杠杆的平衡条件可知,B 端拉力为 A 端的一半.则工人的拉力为物重的 1 /4. 工人手中绳子的移动速度为重物的 4 倍.由图 4 乙 可知,当提升的重物 G = 600N 时,滑轮效率为 60% ,

5 与电路相关的图象类问题

电路是初中物理电学部分的热门考点,主要考 查学生对串、并联电路特点的理解以及对欧姆定律 的掌握.部分习题还会考查相关图象,需要学生能够 从图象中分析出参数之间的内在联系.教学实践中 为使学生更好地解答这类问题,使其积累丰富的解 题经验,一方面,使学生掌握电路的基础知识,注重 运用思维导图将相关知识串联起来,构建知识网络 体系;另一方面,为学生讲解经典例题以及解题时应 注意的细节,尤其紧跟例题设计变式训练,使学生趁 热打铁,及时巩固解题方法.

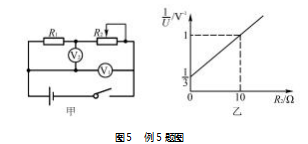

例 5 如图 5 甲所示电路中,电源电压保持不 变,移动滑片使电阻 R2 的有效阻值从零逐渐增大,R1 上的电压 U 的倒数和 R2 阻值的变化图象,如图 5 乙所示,则( ) .

A . 电压表 V1 示数变大

B . R1 = 5Ω

C. 电阻 R2 的最大阻值为 10 Ω

D. 电源电压 U = 5 V

解答该题在于搞清楚两个电压表的测量对象, 并清楚两者之间的关系.由电路图可知 V2 测量 R1 两端电压,V1 测量电源电压,因此,无论滑片怎样移动,V1 示数均不变.设电源电压为 U1 , 串联电路电流为 I , 则 U = U1 - IR2 , 观察图象可知,当 R2 = 0 时,U = 3 V , 即电源电压 U1 = 3V. 当 R2 = 10 Ω 时,U = 1 V , I = 0. 2 A , 则 R1 = U/I = 1 V/0 . 2 A = 5 Ω . 由图 象可知 R2 的最大阻值大于10 Ω . 故选 B.

初中物理图象类问题复杂多变,考查的知识灵 活多样.教学实践中为使学生能够以不变应万变,迅 速找到各种图象类问题的解题思路与方法,应严把 基础知识理解关,使学生准确记忆相关概念、公式, 更好理解其含义.同时,灵活采用多种授课方法做好 例题讲解,并组织学生开展针对性训练.

参考文献:

[1] 王雷.巧解初中物理图象题的技巧分析[ J] . 数理化解题研究,2021(29) : 75 - 76 .

[2] 杨小春,朱超颖.初中物理图象类问题的教学难点与策略分析[J] . 教学与管理,2021(16) :71 - 73 .

[3] 田效军.化难为图 图中求到—“ 图象法”在初中物理解题中的应用[ J] . 物理教学,2020 ,42(08) : 38 - 41 + 62 .

[4] 施婷婷.初中物理图象类计算题方法举隅[ J] .数理化学习( 初中版),2019(01) : 45 - 46 + 52 .

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/70038.html