摘要

初中化学“物质转化与制备”内容的教学,需要梳理整理知识,结合实例进行解题思路引导。教学中建议进行模块化指导,分环节进行引导。本文将针对该部分知识进行教学梳理,提出相应的指导建议。

[关键词]物质转化与制备模块化策略分解解题思维

一、教学综述

“物质转化与制备”是初中化学的重要知识内容,教学指导中需要引导学生总结其中的知识规律,掌握利用物质的组成和性质分析问题的方法。该内容涉及单质、氧化物、酸碱盐等物质的转化关系,知识内容的综合性、逻辑性较强,探索分析需要采用一定的技巧方法。

教学指导中可按照知识“模块划分,环节构建”的策略,即根据知识内容分为不同的模块,进行模块化教学,而在具体教学中分为多个环节,每个环节都进行重点教学指导。

“物质转化与制备”建议分两个知识模块进行教学,即物质的转化、物质的制备。同时模块探究中,再细分三个环节。

环节一:知识探索,方法规律总结。该环节引导学生梳理知识内容,探索其中的知识规律,生成相应的解题策略。

环节二:解题探索,过程思路归纳。该环节结合实例进行解题指导,探索类型题的分析过程、构建思路。而在选择问题时,建议围绕中考考点及核心问题,对不同类型的题进行讲解。

环节三:解后反思,探究学习建议。该环节的重点是解题反思,即完成解题后进行深入的思考总结,反思后续探究学习的方法策略、注意事项。

二、探究指导

上述针对“物质转化与制备”内容进行的教学探讨,确定教学方式及设计,将其分为两个模块,每个模块再分三个环节进行探究,下面围绕知识核心开展教学指导。

模块1:物质的转化

探究“物质的转化”知识内容时需要关注转化的条件,以及所需遵循的规律,教学探究要引导学生深刻理解化学反应的实质,并从不同视角分析物质转化的反应式,再结合实例进行分析讨论。下面分三个环节进行教学指导构建。

环节一:知识探索,整合知识内容

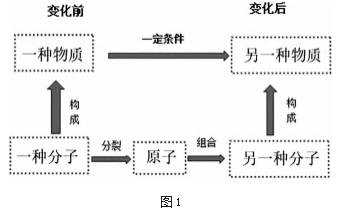

物质转化的原理为物质在一定条件下发生化学反应生成了其他的物质,实质上为反应物的分子分成了原子,而原子再重新组合成新的分子的过程。对于物质转化的原理及反应实质的探究教学,可以结合具体的图像,引导学生深刻理解转化的本质。

1.原理本质探索

图1为物质转化的原理以及化学反应的实质,教学中可以结合上述图示来进行指导,需要关注“三点”“两过程”。教学中需要对概念和定义进行拆解,让学生深刻理解物质转化的本质内涵。

“三点”:一是图示中的变化前后的物质,即两种物质不同;二是分子构成物质;三是物质转化过程需要“一定条件”。

“两过程”:一是原有物质转化为新物质的过程,二是分子与原子分裂、组合的过程。

2.反应式的整合讲解

教学中需要引导学生关注物质转化中化学反应的结构式,从物质种类、类别和组合方式来总结探讨,同时关注反应的类型。教学时可以结合具体的表格图示来引导学生直观分析。

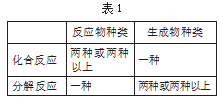

物质种类视角(见表1),教学中指导学生关注两点:一是反应类型,即化合反应和分解反应;二是反应物和生成物的种类。教师可利用表格引导学生深刻理解两类反应的种类变化。

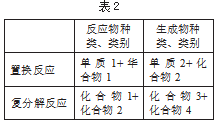

反应物和生产物的视角(见表2)。教学中同样需要指导学生关注两点:一是反应类型,即置换反应和复分解反应;二是反应物和生成物的种类和类别,引导学生深刻理解两类反应过程中单质和化合物的变化。

教学中需要引导学生明晰化学反应式的重要性,理解掌握化学反应式是“物质的转化”探究的前提,也是后续物质制备分析的知识基础。教学时可以结合具体的化学反应,让学生通过反应式的分析来理解上述总结的知识规律。

环节二:解题探索,方法思路引导

该环节中需要引导学生进行解题分析,关注其中的思路分析,明晰解题步骤,形成相应的解题策略。问题选择具有代表性,尽量覆盖该部分的知识重点。

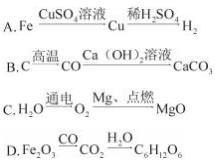

例题1:下列物质的转化在给定条件下均能实现的是()。

教学指导:本题目为关于物质转化的分析判断,需要关注两点:一是转化的条件,二是转化的物质是否可以建立联系。教学中要引导学生结合相应的知识,对每一选项进行分析。

选项A,关于Fe、Cu和H2之间的转化,基本转化过程为:铁和硫酸铜反应生成铜和硫酸亚铁,第一步可以实现。但铜的金属活动性在氢之后,故第二步的反应不能实现,错误。

选项B,关于C、CO和CaCO3之间的转化,基本转化过程为:碳和二氧化碳在高温下能反应生成一氧化碳,第一步可以实现。但一氧化碳和氢氧化钙不能反应,故第二步不能实现,错误。

选项C,关于H2O,O2和MgO之间的转化,基本转化过程为:水通电生成氢气和氧气,镁条和氧气点燃生成氧化镁,两步均可以实现,故正确。

选项D,关于Fe2O3、CO2和C6H12O6之间的转化,基本转化过程为:氧化铁和一氧化碳在高温下能反应生成二氧化碳和铁,第一步成立;但二氧化碳和水反应生成葡萄糖需要光照条件且在叶绿体内进行反应,第二步无法实现,故错误。

评析:对于物质转化的过程分析问题,教学中需要引导学生关注转化中的物质变化和转化的条件。对于连续转化问题,任意过程不成立则错误。教学中要让学生明晰转化的具体过程,掌握对应的化学反应式,形成完整的知识链。

环节三:解后反思,探讨学习建议

上文结合实例进行了物质转化问题探索,问题属于连续转化分析题,涉及了众多化学反应过程,探究解析需要掌握具体的方法,并指导学生总结常见物质转化的过程。

转化分析思路:对于物质转化问题有两种思路:一是结合物质转化前后的物质来回顾教材中的反应式,根据反应式及条件来做出判断;二是根据转化中的核心物质变化来做出判断,适用于元素类转化问题。

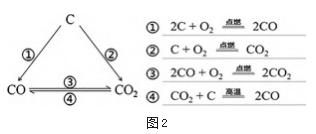

物质转化网构建:初中阶段可构建物质转化的较多,常见含有C、Cu、Ca等物质,探究学习时可以引导学生归纳常见的转化类型,构建相应的转化网络。以图2含碳物质的转化为例,形成物质转化三角关系,分列物质转化过程化学式,让学生关注转化过程及反应条件。

模块2:物质的制备

“物质的制备”是对“物质转化”分析的进一步探索,该知识内容的工业应用属性极强,教学中需要引导学生掌握物质制备的原理,以及对应的解题方法。解题探索教学中需要精选典型问题,选取与工业工艺结合紧密的问题,探索分析思路,积累相应的经验。

环节一:知识探索,整合知识内容

对于“物质制备”,需要关注其中的原理,以工业中的产品为例:某物质(如工业废物、海水、矿物等)为原料,通过一系列化学(或物理)变化和实验操作,制备所需新产品。一般以工艺流程图的形式来呈现,流程图中隐含了物质转化、化学反应、反应条件、状态变化等内容。

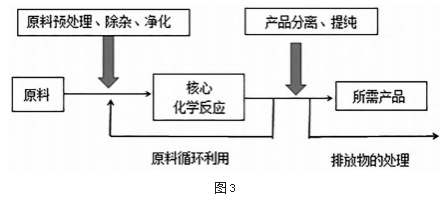

而在解题分析时,可以引导学生关注流程的图,如图3所示。提取关键信息,根据核心条件,推理确定答案。

而在解题分析时,引导学生按照如下策略进行,关注流程图,提取关键信息,把握核心条件,推理确定答案。(1)读正文,找信息,灵活运用;(2)看框内,看框外,里外结合;(3)边分析,边思考,易处着手;(4)先局部,后全盘,逐步深入。

环节二:解题探索,方法思路引导

该环节需要精选物质制备流程问题,引导学生结合物质转化与制备知识,掌握分析处理问题的思路。教学中引导学生按照流程解读、问题分析的思路进行。

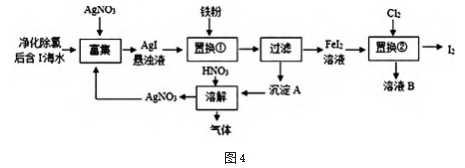

例题2:碘(I2)及其化合物广泛应用于医药、染料等方面。I2的一种制备方法如图4所示:

说明:图4中的“置换”指发生置换反应。

回答下列问题:

(1)“过滤”操作中用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒和______(填仪器名称)。

(2)在此制备流程中循环使用的物质是______(填化学式)。

(3)溶液B中主要溶质可能是______(填化学式)。

(4)“置换①”中的化学方程式为______。

教学指导:本题目为关于从海水中制取I2的流程问题,问题解析需要引导学生关注流程中的条件、引入的物质、物质的状态。对于其中不明确的反应,可以结合前后过程来分析。

(1)该问考查实验基本操作,结合过滤操作可知,需要使用玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、漏斗。

(2)该问分析溶液B的溶质,教学中需要引导学生明晰置换反应的概念,再根据流程推理,即置换②的反应必然存在氯气与FeI2中的I元素发生置换反应,则溶液B应该是氯元素与铁元素组成的物质,可以为FeCl3或FeCl2;

(3)该问考查置换中的化学反应式,教学中引导学生根据流程前后的物质来做出判断,置换①是AgI和Fe反应生成FeI2和Ag,化学方程式为: 2AgI+Fe=FeI2+2Ag。

(4)该问考查置换①中的化学反应式,教学中引导学生根据流程前后的物质来做出判断,置换①是AgI和Fe反应生成FeI2和Ag,化学方程式为:2AgI+Fe=FeI2+2Ag。

环节三:解后反思,探讨学习建议

上述针对一道工业流程题进行了教学引导,往往流程题中含有大量的信息,包括文字、化学方程式、流程图等。探究解析中需要引导学生关注流程、整合信息,再结合相关知识来分析判断。下面提出两点建议。

建议1:知识内容归纳。化学流程问题的综合性极强,探究教学中需要指导学生进行知识归纳,包括常见物质的制备、物质连续转化链,以及常见的实验操作规范。

建议2:解题分步构建。流程题的解析过程需要采用一定的方法思路,探究教学中建议构建分步解法,即引导学生按照一定的流程提取流程信息、分析处理问题。

关于“物质转化与制备”教学,要围绕内容知识核心,进行模块化分析指导,对于每一知识模块设计三大环节,引导学生掌握知识内容,总结解题方法,形成解题策略。另外教学中要注重学生的思维培养,提升学生的学科素养。

参考文献:

[1]吴萍萍.赏析转化形式,揭秘转化关系[J].中学化学,2022(3):26-27.

[2]王素芳,孙阿龙.“氯气的制备与性质探究”实验教学[J].中学化学教学参考,2022(4):70-72.

[3]马小小.新中考背景下初中化学高效课堂的构建[J].数理化解题研究,2023(2):127-129.

“产出导向法”是文秋芳教授创建的旨在改进中... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>