SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章首先分析了大学衔接性学习素养培养的必要性,然后阐述了大学衔接性学习素养培养的基本要 求,接着提出了案例教学背景下基于大学衔接性学习素养培养的课程思政策略,最后对案例教学背景下基 于大学衔接性学习素养培养的课程思政进行了反思。

科学的学习理念、方法和素养对大学新生适应大 学学习及可持续学习和发展有十分重要的影响[1]。 以 数学教育为例,大学新生害怕数学课程及大一期间 “高等数学 ”等课程挂科率高已经成为常见现象(这 并不是高考文科生源才有的现象,即使是一些高考 理科生源,也存在同样的问题)[2]。笔者通过调查发 现, 在大学新生中,高中的数学成绩不错—— 高考分 数在 120分以上(以湖北省生源为例)的不在少数, 但只要是稍微难一点的题目,学生连想都不想直接 就说不会做,其中很大一部分原因是习得性无助。害 怕数学的大学生,可能在高中进行数学课程学习时 并未掌握探索性学习方法,没有形成迎难而上的科 学学习素养,尽管通过高考获得了不错的“成绩 ”,但 是在面对大学数学课程时, 马上就有了需要用于克 服困难的压力和无助感,于是就会出现对于看上去 似乎有点“难 ”的题目,连算都不算直接放弃的情况。 究其根本原因,在于大学新生的学习理念、方法和素养尚未形成[3],故对大学衔接性学习素养的培养还需 要进一步推进。

不仅是大学数学课程,需要学生有高等数学基础 的专业课程,教师也越来越认识到培养科学学习素养 的重要性,并积极进行了教学模式的改革与实践探 索。 而科学地进行课程思政教学,可以优化课堂教 学,促进学习素养的培育和形成落到实处[4]。但是如 何将案例教学、课程思政与学习素养结合起来,探究 案例教学背景下基于大学衔接性学习素养培养的课 程思政策略,是大学新生教学面临的一个亟待解决的 问题。

一、大学衔接性学习素养培养的必要性

如表 1所示,高中生与大学生的学习素养在学习 方式、学习内容和时间分配上存在着较大的差异,大 学新生需要逐步由被动型学习素养向主动型学习素 养转变、针对性学习素养向思考型学习素养转变、按 时完成的学习素养向时间管理的学习素养转变。这是因为大学新生初进入大学新鲜感较强,会有 一个短暂的兴奋期,表现为对各种课程抱有极大的 热情,具体行为是到课率高、占前排座位、听课认真等。 但是当新奇感逐渐淡化后,在思维惯性及未经转变的 高中学习素养延续下,学生开始对一些课程失去热情, 表现为到课率下降、坐教室后排座位、玩手机开小差 等,其中以数学类课程为首,这是部分学生最先失去信 心的一门课程。这些学生听课不认真又不主动询问教 师和同学,导致后续的课程更听不懂,于是放弃并出 现挂科,信心受打击之后波及其他课程的学习,最后在 整个大学期间都难以振作和获得能力、素养的提升。

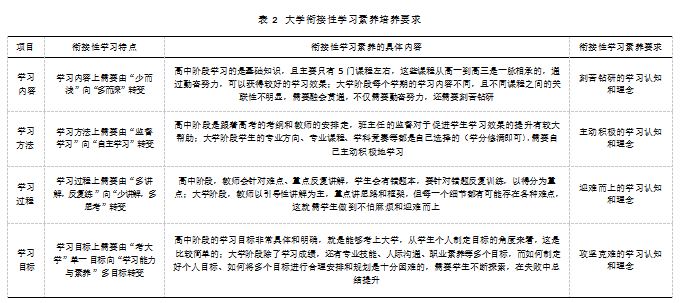

追根溯源,该问题出现的原因还在于大学新生的 学习心理、学习行为未经过科学地干预,从高中生到 大学生的转变和适应过程缺少过渡环节,是直接从一 种状态到另外一种几乎完全相反状态的“硬着陆 ”。在 这种“硬着陆 ”状态下,部分学生会产生较强的不适 感,甚至出现逆反、抑郁的情绪。因此,有必要加强大 学衔接性学习素养的培养,使大学新生的学习心理、 学习行为向大学阶段过渡,以实现面向大学适应性转 变的“软着陆 ”。根据对高中生与大学生学习素养要求 的差异,大学衔接性学习素养的培养主要有如下要 求,具体如表 2所示。

二、大学衔接性学习素养培养的基本要求

学习素养的核心是学习理念和学习态度及关键能 力的形成,它们能够满足学生的可持续学习和终身发 展需求[5]。大学衔接性学习素养培养的关键就是核心素 养的形成,即形成“刻苦钻研、主动积极、迎难而上、攻 坚克难 ”的学习理念、态度和能力。这些理念、态度和能 力的培养可以通过课程教学活动来实现, 教师的教学 活动需要立足发展学生的这些核心素养的基础上[6]。因 此,大学衔接性学习素养培养的基本要求如下。

(一)基于学习素养个体差异的教学

不同的学生在学习素养的形成进展上程度不一, 对“刻苦钻研、主动积极、迎难而上、攻坚克难 ”的学习 认知和理念在理解与实践上存在差异,因此在教学过程 中免不了出现学习进度、学习效果参差不齐的状况。对 此,教师需要基于学生学习素养的个体差异,围绕大学 衔接性学习素养培养中的核心素养制定教学计划。

(二)基于统一性和差异化结合的教学

根据教学计划进行的课程教学活动与学生学习 素养的培养具有统一性,但是“刻苦钻研、主动积极、 迎难而上、攻坚克难”等核心素养培养的根本在于因 材施教,因此,教师需要将统一性与差异性有效结合 在一起,这样才能在满足大学衔接性学习素养培养的 要求下保证核心素养的培养及教学计划的落实。

通过两种要求的有效结合, 学生的学习理念、学 习态度能够得到端正,进而可通过“刻苦钻研、主动积 极、迎难而上、攻坚克难 ”的学习认知和理念获得最大 限度的学习内驱力[7]。

三、案例教学背景下基于大学衔接性学习素养培 养的课程思政策略

课程思政强调潜移默化,因此以案例的形式进行大 学衔接性学习素养培养方面的课程思政教学,是一种 可行的策略。案例教学背景下的课程思政是一种思维启发式的、教学相长的教学过程[8],根据大学衔接性学 习素养培养的基本要求,教师要培养学生对“刻苦钻 研、主动积极、迎难而上、攻坚克难”学习认知和理念 的领会能力。在开展课程思政教学时,教师可以运用 以下策略。

(一)创设课程思政教学情境,引发学生关注

课程思政需要“柔和 ”地融入课程教学,因此教 师可在案例教学中结合课程思政元素创设课程思政 教学情境,引起学生关注,并使其留下深刻印象[9]。例 如,“物流学 ”课程中,学生对“物流 ”的理解大多停留 在“送快递 ”上,对于课程学习提不起兴趣,因此在课程 思政教学情境下,教师可从物流与金融、地产、交通、环 保等融合保障国计民生的课程思政案例入手进行组 织和引导,促使学生打开心结、敞开心扉,自己主动发 现在学习认知和理念中存在的误区,以积极的心态不 断改进学习方法。教师在课程思政教学情境下应当关 注每个学生的神情表现,引发学生的心理活动和交流意 愿,让学生发表自己的看法。在最后总结时,教师要对 学生的看法进行积极的评析并说明理由,通过给学生 正向的激励,促使其主动关注自身学习素养的培养。

(二)课程思政案例要结合实际,强化学生认知

案例教学背景下的课程思政教学注重学以致用, 旨在使学生在理论与实际的联系中提升学习能力。在 具体实施中, 课程思政案例需要结合身边发生的、与 学生有一定时空交集的实际事例,这有助于学生感同 身受和加深理解[10]。若采用传统说教式的教学方法,学 生有可能产生枯燥、不耐烦的情绪,冲淡已有的学习 认知和理念,且遇到有一定难度或新的问题时,学生 很容易放弃,不利于良好学习素养的培养。例如,“物 流学 ”课程中,学生对从事“物流 ”领域的工作究竟要 干些什么、能干些什么的认知并不清晰,对此,教师发 动、组织学生学习典型案例中那些成功创办物流企业 的企业家们良好的学习精神和理念,强化学生对学习 精神的理解和认知。

(三)基于课程思政案例进行教学互动,激发学生 潜力

案例教学背景下的课程思政教学需要以学生为 主体,由学生来主导,教师实施引导。这一过程中,学 生必然会产生很多的疑问,需要向其他学生及教师求 助,这便能促进学生之间的交流和师生之间的互动。 在这样的课程思政教学情境下,学生愿意主动参与教 学活动, 能够真正实现师生之间有效的双向互动,师 生能够在精神层面进行有效交流。例如,“物流学”课程中,教师可让学生参与校园无人配送车的配送路径 优化、物资配送方案制定等具体案例设计,结合知识 点进行教学互动,这样的教学使学生真正被放到精神 主体的位置上,更愿意认同自己的内心力量,认真思 考,不断突破,从而使学习潜力能够得到充分挖掘。

(四)实施民主性和科学性的课程思政评价,促进 学生创新

案例教学背景下的课程思政评价同样需要以学 生为主体,要求教师在教学过程中对学生的看法和见 解进行积极的评价, 只要学生有创新性和建设性的表 现,即使与既定的目标有一定的差异,也应该予以积 极肯定[11]。同时,教师也需要积极听取学生对教师教学 提出的意见和建议,充分尊重学生的评价并做出正面 回应。例如,“物流学 ”课程中,教师借助超星学习通之 类的线上学习平台让学生参与教学活动效果问卷调 查及评价打分,通过这种民主性和科学性的教学评价 方式,推动课程思政入学生脑、入学生心,促使其在学 习认知和理念理解上不断实现创新。

四、案例教学背景下基于大学衔接性学习素养培 养的课程思政反思

相较于传统教学方法,在案例教学背景下进行课 程思政对学生自我学习认知和自主学习素养的培养 更有优势,但需着重考虑以下问题。

(一)课程思政案例的选择要恰当

课程思政案例的取舍要恰当,要有思想性、典型 性、时代性,要能说明大学衔接性学习素养培养中的核 心素养问题并具有感染力[12]。课程思政案例具有丰富的 来源,如何选择适合且具有教学时间限制和教学目标 设定的案例,成为首先要思考的问题。在案例教学背景 下,结合基于大学衔接性学习素养培养的课程思政教 学策略,课程思政案例的思想性、典型性和时代性应具 体体现如下。

1.思想性方面。课程思政案例所反映的学习精神 需要有一定的内涵和深度,能给学生带来心灵上的冲 击。案例中所包含的课程思政元素,要能够让学生理 解其中蕴含的道理,触动学生,使其关注自身在学习 认知和理念上的反思与精进。

2.典型性方面。课程思政案例需要与学生的生活、 学习有交集,能够在大部分学生中引起共鸣和反响, 从而给学生留下深刻的印象。同时,教师对课程思政 案例内容的准确概括、情节的生动描述和意义的深度 解读,能进一步强化学生的认知。

3.时代性方面。课程思政案例需要选择新近发生

的热点或重要事件,以体现出马克思主义实践性与开 放性两大基本特征[13]。这类反映当今社会时代性发展 特征的课程思政案例能够促使学生理性客观地审视 自身,激发其对学习认知和理念的深入性思考和适应 性调整。

(二)课程思政案例内容要虚实兼顾

“实 ”的课程思政案例有事实依据,是对具有一定 代表性的典型事件的课程思政元素的客观描述;“虚 ” 的课程思政案例是基于现实生活而创设的合理情景。 “实 ”的课程思政案例可以真实地反映社会生活及人 们的思想状况,不仅能够吸引学生关注,而且能引发 他们内心世界的积极变化;“虚 ”的课程思政案例需要 教师倾注更多的时间和精力创作,在日积月累中建立 起高度“定制化”的案例库,并适时进行导入和融合, 与课程教学无缝结合,如此可使教师达到对课程思政 案例运用的信手拈来,也使学生能于潜移默化之中理 解学习精神与理念的奥义。

(三)课程思政教学过程要循序渐进

案例教学背景下的课程思政在触动学生内心世 界、调动学生的学习内驱力上具有极大的优势,但是 要充分发挥这一优势,必须考虑到学生对学习认知和 理念理解上的渐进性,即课程思政教学要遵循循序渐 进的原则。首先由教师多方引导和帮助学生适应案例 教学背景下的课程思政教学,然后逐步放手让学生一 步步地主导课程思政教学,最后促使学生积极主动地 与教师、同学互动,以及相互评价。 在这一过程中,学 生的核心素养能够逐渐得到强化。

(四)课程思政教学要鼓励多方参与

案例教学背景下的课程思政除了在课程教学中 需要各专业教师和学生的共同参与,在课余还需要辅 导员及相关学生工作人员的积极参与。单靠某一教师 或在某一课程中“努力”地结合案例进行课程思政教 学,不仅会让教师陷入“孤军作战”的困境,也难以让 学生真正意识到课程思政的价值和理解课程思政的 作用。因此,需要在教师、学生、辅导员及学工、团委等 部门人员多方之间形成合力,并积极营造氛围,同时 还可以借助学科竞赛、社会实践、企业实习等教学辅 助活动, 构建一个案例教学背景下的课程思政教学 “共同体 ”。

(五)课程思政教学可各阶段推广应用

案例教学背景下的课程思政不仅可在大学衔接 性学习素养培养阶段应用,也可在大学的其他各个阶段,包括研究生阶段进行应用。例如,笔者作为硕士研 究生导师,发现刚入学的部分研究生在研一期间对科 研训练有一定的无所适从和畏难情绪,这与大一新生 面对课程学习时的问题十分类似。因此,在大学的不 同学习阶段和学习层次对学生进行案例教学背景下 的课程思政教学是非常有必要的,有利于形成良好的 课程思政教学整体氛围。

总之,在面向大学新生的课程教学中加强大学衔 接性学习素养培养,培育学生“刻苦钻研、主动积极、迎 难而上、攻坚克难 ”的学习心理、学习行为,作为向大学 过渡的一个缓冲阶段,以实现向大学适应性转变的“软 着陆 ”,是十分有必要的。课程思政强调潜移默化、润物 无声,因此以案例的形式进行大学衔接性学习素养培 养中的课程思政教学,是一种可行的策略。为此,本文 针对大学衔接性学习素养培养,在案例教学的背景下 对课程思政进行了探究,认为将课程思政与学习素养 培养结合起来,可促进大学新生学习素养提升和长远 发展。

参考文献:

[1]周春霞,张玉强.OBE理念视角下线上线下混合式教学中课程思 政实施路径:基于知网教学改革案例文本分析[J].西部素质教育,2022.8(13):42-45.137.

[2]杨威,陈怀琛,刘三阳,等.大学数学类课程思政探索与实践:以西 安电子科技大学线性代数教学为例[J].大学教育,2020(3):77-79.

[3]刘建军.课程思政:内涵、特点与路径[J].教育研究,2020.41(9):28-33.

[4]周兴建,蔡丽华.融入思政元素的在线案例教学模式研究[J].教育 教学论坛,2020(28):63-64.

[5]王笑地,殷世东.指向核心素养的学生课程理解探析[J].宁波大学 学报(教育科学版),2022.44(5):115-123.

[6]谷陟云.大学生可持续发展核心素养与培养路径[J].安顺学院学 报,2022.24(2):60-65.

[7]施冰心,刘成.当前大学生学习源动力现状及其提升策略探究:基 于上海市 8所高校实证调研分析[J].上海理工大学学报(社会科学 版),2022.44(3):305-310.

[8]冯梅,曹辉,李晓辉.以思政案例为载体的高校课程思政教育教学 初探[J].中国高等教育,2020(增刊 3):37-39.

[9]周兴建,蔡丽华.思政教育与专业教学多维度协同模式研究:以物 流管理专业为例[J].纺织服装教育,2020.35(2):119-121.125.

[10]李蕉,方霁.课程思政中的“思政”:内核、路径与意蕴[J].思想教育 研究,2021(11):108-113.

[11]于歆杰,朱桂萍.从课程到专业,从教师到课组:由点及面的课程 思政体系建设模式[J].思想理论教育导刊,2021(3):92-98.

[12]高国希.构建课程思政体系的教育哲学审视[J].思想理论教育,2020(10):4-9.

[13]杨金铎.中国高等院校“课程思政”建设研究[D].长春:吉林大学,2021.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/69335.html