SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要 : 为了培养能够适应未来新兴产业发展需要的、多元化的、具备国际竞争力的创新型卓越工程人才, 文章首先分析了自动化专业人才培养存在的问题,然后提出了新工科背景下自动化专业人才创新实践能 力培养路径。

随着世界新一轮科技革命和产业变革的推进,立 足“ 中国制造 2025”等科技强国战略发展需求,教育 部于 2017 年开始全面启动并系统部署新工科建设, 随后在全国高校范围内掀起了探索新工科建设与人 才培养的热潮[1-5] 。新工科建设是工业 4.0 背景下工程 教育改革的战略选择,也是今后我国工程教育发展的 新思路和新突破口。“千秋基业,人才为本”,新工科建 设以立德树人为根本,旨在培养能够适应未来新兴产 业和经济社会需要的、多元化的、具备国际竞争力的 创新型卓越工程人才[6]。

新工科建设给传统工科专业带来了前所未有的 机遇和挑战 。厘清高校如何优化人才培养方案,持续 推进教育教学改革,将学生创新实践能力培养有机融 入人才培养方案,并贯穿人才培养全过程,培养出满 足新工科要求的自动化专业卓越人才,具有重要的现 实意义和战略意义[7] 。 自动化专业是一门涵盖多学科 的综合性应用型工科专业 。在新工科背景下,加强自 动化专业人才的培养,尤其是工程实践能力和创新能 力的培养,至关重要 。高校作为人才培养的摇篮和人 才聚集地,要贯彻落实新工科建设要求,并结合行业 需求和自身特色,培养出专业理论扎实、实践创新能 力强的高素质工科人才[8-10]。

本文介绍了在新工科建设背景下,自动化专业人 才培养存在的问题及相关解决方案 , 并以长安大学 (以下简称“我校”)自动化专业为例,探索了新工科背 景下自动化专业人才培养模式的改革,尤其侧重学生 工程实践和创新能力的全面提升。

一 、 自动化专业人才培养存在的问题

(一)学科壁垒严重,知识体系窄化

本科院校的专业人才培养普遍存在过早专门化、过细专门化等现象 , 仍然以传统自动化学科为主导, 课程内容固化死板,知识陈旧,更新慢,不能与时俱 进 , 且在培养方案的制定中人为设置了很多壁垒,导 致学生过早接受了较为狭窄的学科领域内容,缺少与 其他领域的交融互通 , 难以满足新工科对人才的要 求 。此外,课程建设水平不高,课程内容滞后性严重、 创新性不足,最终导致学生的知识面、学科视野及创 新思维等受限。

(二)人才培养理念落后,创新意识尚未形成

在人才培养上仍然是以教师为中心,以“灌输式 ” 教学模式和重课堂 、轻实践的传统教学理念为主导 。 在教学方式上,师生讨论式、互动启发式教学方法运 用较少,没有体现出“ 以学生为中心”的工程教育理 念 ,难以调动学生的主动性和积极性,且师生关系淡 漠,课下沟通交流较少,最终容易导致学生失去学习 兴趣 。另外,创新类课程资源不足,为数不多的创新创 业类课程大多数以“ 导论”课的形式开展,学生的实际 参与度较低,不能真正提高学生的创新能力。

(三)校企隔阂严重,人才培养与社会需求脱节

一方面,实践教学比例低,依然以课堂教学为主, 学生被动接受知识,较少主动进行学习或训练 。受制 于各种客观条件,少有的实践教学环节也往往重形式 而轻内涵,提供给学生的实训场所和条件远不能满足 创新型人才培养的需求 。另一方面,企业实践大多流 于形式,缺少顶层规划,未能与学生发展有机结合 。此 外,企业实践期偏短,很多环节停留于走马观花的层 面,难以深入生产一线,最终导致培养的人才与企业 需求之间有较大差距。

(四)新工科双创教师资源不足

“ 名师出高徒”,创新型师资队伍建设是实现创新型人才培养的重要途径之一 。 目前,我国高校的中青 年任课教师多是海内外毕业的博士生,从教之前主要 以学术研究为主,工程素质和实践经验明显不足 。此 外,专业课教师一般以传授已有知识为主,没有或不 需要展示出创新能力 。尽管教师大都有科研项目,但 是很少有教师能从提升学生创新实践能力出发,将科 研项目与本科人才培养有机结合起来,以提高人才培 养质量。概言之,教师只有富有创新精神,才能更好地 激发学生的创新潜能,从而有助于培养出创新型人才。

二 、 新工科背景下自动化专业人才创新实践能力 培养路径

(一)立足行业需求,厚植创新理念,构建人才培 养新模式

新工科建设对自动化类人才培养模式提出了更 高的要求 。新工科以工程教育为主体,要求从工程人 才培养的新理念、新兴工科与传统工科相结合的新结 构、工程人才培养的新模式、具有国际竞争力的工程 教育新质量、具有中国特色的工程教育新体系五个方 面来推动,深化工程教育改革,并且立足行业发展大 背景, 培养出满足新工科要求的高素质复合型人才。 “ 十年树木、百年树人”,人才培养是一项长期且系统 的工程,其中人才培养理念是引领,人才培养模式是整 体架构,它们对于新工科人才培养起到奠基性作用。

我校是教育部直属的交通行业特色高校,且自动 化专业起源于原西安公路交通学院 1978 年设立的交 通自动控制本科专业,并先后入选了教育部首批“卓越 工程师教育培养计划”,通过了工程教育专业认证,获 批了国家级一流建设专业,是具有交通行业背景的。结 合学校定位,该专业面向交通运输业向信息化、智能化 和人车路协同的发展需求,构建以信息的获取、处理、 利用和控制为主线的知识能力体系,通过卓越工程师 培养模式改革,培养能适应未来新产业、新经济发展, 具备自动化专业的工程技术基础、专业知识和技能,具 有较强创新意识和工程实践能力的高素质综合型人才。

为了应对新工科建设的挑战,我校自动化专业立 足本校发展特色及交通优势平台,积极探索、励精图 治、开拓创新,锚定“ 自动化专业卓越人才”目标,提出 了“ 一个目标,两类途径,三种方法”的人才培养解决 方案,如图 1 所示 。具体而言,首先,给一年级新生开 设“专业入门”和“基础实践”课程,使学生对自动化专 业兴趣浓厚 , 引导新生从被动学习向主动学习转变。 其次,以课程群为基础,整合课程内容,建设高质量的一、二级项目,并通过任务驱动使学生掌握核心技术, 包括本专业的新理论、新技术和新方法,以提升学生 发现、分析和解决问题进而创新的综合能力。再次,构 建“ 以基本实践为主体、以工程实践能力强化和创新 能力提升为拓展”的多层次工程实践培养体系 。通过 课内实验课、独立实验课 、综合设计性实验、学科竞 赛、“走出去”和“请进来”的企业实习,强化工程实践环 节,有效地解决了四年级学生的惰性问题,提升了学生 的核心竞争力。最后,结合交通行业和地方经济建设的 需要,规划自动化专业的核心知识体系、课程体系和能 力素质要求,并设置专业方向选修课,使毕业生具备较 强的适应性和可持续发展性,且具有较大的就业空间。

(二)打破学科界限,多学科交叉融合,构建新 工 科背景下的“ 自动化+”课程体系

作为传统的应用型工科专业,自动化专业厘清如 何在新一代信息技术革命浪潮中升级与发展,如何应 对新工科的挑战,深化供给侧结构性改革,进而培养 出能够综合运用多学科知识解决实际复杂问题的高 素质应用型人才,显得尤为重要。“闭门造车”式的人才 培养模式是不现实、不可取的,而具备扎实深厚的专业 基础知识、复合型多学科知识背景、开阔的视野及思 路的专业人才将是国家发展和企业发展的核心竞争 力 。因此,高校必须顺应时代发展,打破传统的学科壁 垒,由单一学科人才培养向多学科交叉融合人才培养 转变。

在此背景下,多学科交叉的“ 自动化+ ”课程体系 应运而生。“自动化+”课程体系以自动化专业核心课 为中心进行辐射,通过拓展自动化专业的覆盖广度和 深度,促进自动化专业与其他相关专业的相互渗透融 合,构成了学科专业间可持续发展的培养体系 。在课 程选择上以“ 夯实基础、交叉融合、提升能力、培养创 新”为理念,旨在培养一专多能、多专多能的复合型人 才 。学生在牢固掌握自动化核心专业知识的基础上, 拓宽知识覆盖面,融合其他相关学科专业知识,最终 使综合素质和自主创新能力得到全面提升,这有助于 其成长为更优秀的复合型新工科人才。

以我校自动化专业为例 , 其课程体系如图 2 所 示。在通识教育模块、学科与专业模块、综合素质提升 模块分别融入“ 自动化+”元素 。具体而言,首先,在通 识选修课程中,增加创新创业与就业指导、文化传承 与艺术审美、科学探索与技术创新、社会科学与公共 责任 、经典阅读与写作沟通等课程以供学生选择,从 而在全面培养工科类学生的创新实践能力的同时,提 升其人文素养。其次,在学科与专业模块中,除了自动 化专业学科基础课程和专业方向课程,还要鼓励学生 在全校范围内跨院系、跨学科选课,大幅度地拓展学 生的选择空间。此外,在大四阶段,可以适当增加本硕 贯通课程,帮助未来即将读研的学生做好铺垫。最后, 在综合素质提升模块中,应结合专业特色,专门开设 创新创业实践课程,鼓励学生跨系、跨学院组成创新 实践小组,以锻炼学生在多学科背景下的团队中承担 个体、团队成员及负责人角色任务的能力。

(三)建立协同育人新机制,构建新工科背景下自 动化专业人才创新实践能力培养平台

创新型人才培养任重而道远。作为应用型工科专业,自动化专业人才培养不能脱离实际,而是要以行 业发展和企业需求为导向,深化校企协同育人,厚培 人才成长沃土,共筑人才聚集高地 。当前高校自动化 专业人才培养过程中普遍存在重理论 、轻实践的现 象 , 且学校人才培养与企业人才需求的对接力度不 够 。因此,各大高校应该立足行业发展,从校内校外两 方面双管齐下,多层次、全方位打造立体式创新实践 能力培养平台。

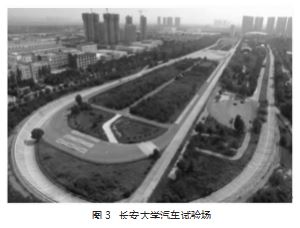

在校内,发挥学校自身优势,从实验室、工程训练 中心、科研项目、实习基地、校内创业孵化基地等多方 面着手,优化整合校内创新实践资源,把培养学生创 新实践能力有机嵌入人才培养全过程 。例如,我校自 动化专业通过多年的积累和不懈努力,建立了具有公 路交通特色的自动化专业人才创新实践能力培养体 系 。我校车联网与智能汽车试验场是目前全国高校 范围内唯一 的汽车综合性能测试试验场地 , 如图 3 所示 。该试验场地位于我校渭水校区内,占地面积 28 万平方米 。场内建有 2.4 km 的汽车高速环形跑道、 1.1 km 的直线试车道、5 种可靠性强化典型试验道路、 1.3 万平方米的操纵稳定性试验广场 、三种低附着系 数组合路面。

2016 年,我校与中国移动、清华大学组建了车联 网 教育部- 中国移动联合实验室 , 并于 2017 年作为 首届理事长单位,联合多家高校、企业、科研院所、行 业主管部门组建了“ 中国车联网与智能汽车测试技术 创新联盟”。同时,以此为契机,以市场需求为导向,以 服务行业为目标 , 我校结合前期科研成果的积累,大 力推进产学研用转化工作,努力促进与企业的深度合 作。我校在校内构建了“车联网与智能汽车”新工科实 践教学平台,重新整合优化教学资源,最终形成了有 交通运输背景的自动化人才新工科创新实践能力培 养平台[11]。

在校外,首先,要建立健全校企协同育人新机制, 从组织架构、顶层规划、课程设置、实践环节等不同层 面,多层次、全方位地保障校企协同育人的有效实施。 其次,建立产教深度融合模式,邀请企业参与教学过 程,共同研讨修订自动化专业人才培养方案及课程设 置,共同完成实践教学环节。最后,深层次、全方位、全 过程推进校企协同育人创新平台建设,摈弃形式主义, 真抓实干,遵循人才发展的阶段性规律,保证学生从大 一到大四能够持续到企业实习,按照参观实习、现场教 学、实践演练、顶岗实习等渐进式方案,将企业发展与 人才培养合二为一,实现高校和企业的合作共赢。

(四)强化师资队伍建设,建立新工科背景下“ 内 培优、外引进”的高水平教师队伍

教师是人才培养工作的主要承担者和直接实践 者。新工科建设在对学生创新实践能力提出要求的同 时,也对师资力量提出了更高的要求 。因此,打造一支 具有行业背景的高水平师资队伍,对自动化专业人才 培养至关重要 。教师应当具备较高的理论水平、丰富 的实践经验、开阔的创新思维、前沿的技术视野。针对 上述需求,高校应该在培养和引进人才方面投入一定 的精力,从校内校外两方面着手,实行“ 内培优、外引 进,请进来,走出去”的策略。

一方面,完善本校教师培养与提升机制,强化师 资队伍建设 。学校可以立足本校专业和学科发展现 状,以行业需求为导向,构筑校企地合作的新工科教 师培养平台,力争打造新工科背景下的创新型、复合 型师资队伍 。学校可鼓励中青年教师多参与创新素 养与实践能力提升的专业训练 , 定期组织线上线下 工程实践类培训及讲座; 鼓励教师积极带学生参加 各类电子设计竞赛、创新创业大赛;鼓励教师在进行 科研探索的同时, 能将科研项目与人才培养有机结 合,让两者相得益彰 。在校企协同育人中,我校实施 “ 访问工程师”计划,即每年选派 一批教师作为访问 工程师深入行业企业进行实践锻炼 , 跟踪了解行业 企业最新发展动态、优秀企业案例,并鼓励中青年教 师和骨干教师到海内外行业标杆企业学习深造 。此 外,为了进一步保障师资建设,调动教师的积极性, 我校在教师职称评定 、教学能力考核等方面加强了 实践创新能力考核的比重, 有针对性地引导教师进 行创新实践能力的提升。

另一方面,多渠道、多举措引进具有丰富工程经 验的各类高层次人才,建立“双师型”教学团队 。比如,学校可以聘请著名企业家、知名创业校友及具有多年 一线工作经验的相关技术人员到校兼职,共同指导学 生完成创新实践项目 , 加强学生创新实践能力的培 养 。为保证稳定性,学校可完善校外导师库,由优秀 的、有丰富企业一线经验的员工组成导师库,其内部 导师可以根据学校需要和企业实际情况流动更新,并 在学校层面对校外导师给予一定的政策支持 。此外, 学校应每年固定开设创新实践类课程,由校外导师担 任任课教师,并鼓励校内校外导师共同指导完成一定 比例的本科毕业设计 。概言之,建立健全“ 内培优、外 引进”的高水平师资队伍,打造一支思想素质高、工程 实践能力强、创新思维能力强、能紧跟行业企业发展 前沿的师资队伍,可为新工科人才培养保驾护航。

三 、 结语

新工科建设对自动化专业人才培养提出了更高 的要求 。本文结合自动化专业特点和我校特色,探索 了自动化专业人才培养模式改革,以期培养出符合新 工科要求的高素质创新型专业人才。通过更新人才培 养理念,实现内涵发展;打破学科壁垒,构建多学科交 叉融合的“ 自动化式 ”课程体系;深化校企协同育人, 构建自动化人才工程实践与创新能力培养平台;校企 地多方合力打造高水平师资队伍等举措,改革现有人 才培养模式的弊端,可提高人才培养质量,为科技强 国战略提供人才支撑。

参考文献 :

[1]“新工科”建设复旦共识[J].复旦教育论坛,2017.15(2):27-28.

[2] 钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017 (3):1-6.

[3] 王赟.地方高校基于实践能力的工程教育改革探讨[J].攀枝花学 院学报,2011.28(3):118-120.

[4] 谢胜利,李卫军,蔡述庭,等. 以复杂工程问题解决能力培养为导 向的课程体系改革:以广东工业大学自动化专业为例[J].高教学刊, 2017(22):4-9.

[5] 吴爱华,侯永峰,杨秋波,等.加快发展和建设新工科 主动适应和 引领新经济[J].高等工程教育研究,2017(1):1-9.

[6] 刘朝华,李小花,张红强,等.新工科背景下地方高校自动化专业 人才培养机制探究[J].当代教育理论与实践,2018.10(3):69-72.

[7] 黄小娜,周佐.新工科背景下地方院校自动化专业人才培养模式 探索[J].电脑知识与技术,2022.18(35):119-121.

[8] 丁军航,于海生.新工科背景下地方院校自动化专业人才培养机 制研究[J].教育教学论坛,2020(51):359-360.

[9] 张烈平,梁勇,李海侠,等.地方高校自动化专业校企合作机制的 探索与实践[J].高教学刊,2019(10):81-83.

[10] 牟淑杰,荆珂,张大伟,等.新工科背景下自动化专业创新创业教 育改革与实践[J].科教资讯,2022(21):175-178.

[11] 黄鹤,赵祥模,黄莺,等.多学科交叉融合构建新工科创新实践教 学体系[J].实验科学与技术,2022.20(2):43-46.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/67606.html