SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本文以《彼得与狼》的教学为例,探讨培养幼儿长效学习钢琴能力、可持续发展能力的方法,旨在回归音乐,回归钢琴教学本身,从而真正实现素质教育和美感教育,以使幼儿获得更好的发展。

关键词:彼得与狼;看图讲故事;看图听音乐

音乐教育中,因材施教是一个最基本的教育原则。《3-6岁儿童发展指南》中明确指出,成人应对幼儿的艺术表现给予充分的理解和尊重,不能用自己的审美标准去评判幼儿,更不能为追求结果的完美对幼儿进行千篇一律的训练,以免扼杀其想象与创造的萌芽。

因此,要想真正做到因材施教,就要回归音乐,回归钢琴教学本身,培养幼儿长效学习钢琴的能力,可持续发展的能力,从而真正实现素质教育和美感教育。下面,笔者以《彼得与狼》的教学为例,通过“故事—音乐—钢琴小品—弹奏”来阐述具体的做法。

一、看图讲故事

艺术形象鲜明生动的音乐容易被幼儿理解,这是由幼儿的思维认识特点决定的。我们先来看看《彼得与狼》这首钢琴小品的图画部分,描绘的是这样一个故事:大森林里,小鸭小鸟在嬉闹争吵。猫趁机要捕捉小鸟,被彼得制止了。爷爷吓唬他们有狼,然后带走了彼得。而后狼真的来了,吃掉了小鸭。勇敢的彼得挺身而出,在大伙还有猎人的帮助下,把狼抓进了动物园。

这是一个富有儿童情趣、情节生动的小故事。小彼得的形象很鲜明,为了小伙伴们勇敢又善良。这种特性会潜移默化地渗透到幼儿的心灵中,培养幼儿识别事物美丑善恶的能力,是一种自然的、润物无声的美育。

二、看图听音乐

接下来让我们听听看,音乐又是怎样讲这个故事的。

(一)主要角色的音乐主题

在第一部分中出现的角色,现在要用音乐片段弹出来,让幼儿对应听到的故事来判断,这段旋律描绘的是哪一个形象。此部分的内容以“听觉”为重点。音乐是听觉的艺术,听觉是感知音乐的先决要素,感知音的高低,音的长短、音的强弱等等是音乐学习的基础。这首钢琴小品的描绘性很强,所以通过听音乐来找形象能加深儿童对这段音乐的感受能力。音乐与形象,图画相结合,思维能更具体与直观。下面,举例来具体说明。

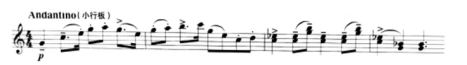

彼得:起伏的旋律线描绘了一位积极向上的少年形象,从容又活泼,大调的运用使这个主题形象色彩很明朗。

小鸟:音区较高,加装饰音的跳音,级进的旋律生动再现了小鸟的唧唧喳喳,轻盈跳跃。

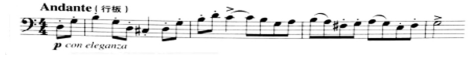

猫:运用了弱起节奏及变节拍,落提与跳音相交替,跳进为主的起伏旋律线,一只蹑手蹑脚的小猫形象跃然而出。

爷爷:所有主题形象中音域最低,最低音是B,用低音区低沉的音色描绘了步履蹒跚爷爷的形象。

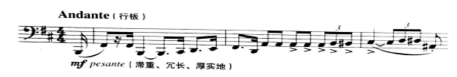

狼:大量不协和音程小二度,小调暗淡的色彩,描绘了一只可怕又狡猾的狼,营造出紧张不安的气氛。

猎人:四分音符与八分音符,简洁有力的节奏相交替,让猎人主题的形象充满活力,整齐果敢。

(二)音乐基本手段的表现

听音乐是一个循序渐进的过程,在看图听音乐,对各音乐形象有了一个初步认识后,再来具体听听看音乐语言是怎么来描绘这些形象的。

这个部分主要引导幼儿在听的时候,重点来听音乐的基本表现手段、力度、速度等。音乐力度是表现音乐形象,渲染音乐情绪的重要手段之一。音乐的强弱程度是力度,音乐力度与乐曲的内容表现有密切关系。要儿童能感受音乐,理解音乐,进而表现音乐,培养其听辨音强力度的能力是很重要的。结合幼儿认识事物的特点,在听辨强弱等力度变化时,不用概念性讲解,比如f是表示强的力度符号,p代表弱。而是用对比的方法来听,并结合故事情节让幼儿来体会强弱力度,更直接,感受性更强。下面,根据两段猫的音乐材料进行来进行详细说明。

在这个乐段中,鸭子在池塘里游着泳,小鸟在池塘边蹦跳,这时,小彼得听到了一点声响,发现一只猫溜进了花园,正蹑手蹑脚地穿过草地,不想被大家发现。大家边听边试试看,要怎样才不被发现呢?那就是动作要轻。

猫踮着自己柔软的小肉爪,慢慢地靠近小鸟。就在猫扑向小鸟的刹那,彼得喊道“当心”,小鸟扑扇着翅膀飞上了树。大家听出来了,第一段音乐,因为猫不想被发现,动作很轻,音乐也很轻;第二段中,猫在扑,小鸟在飞,动静很大,音乐也强了起来。

在这个部分,主要是结合故事情节,让幼儿在故事情境中体会音乐的强和弱的力度变化。

(三)节奏练习

幼儿因年龄特点及音乐经验所限,在节奏练习中往往需要一种辅助感知手段,如视觉、动觉、言语知觉等协同活动。所以,教师可在节奏练习中加入身体律动。身体动作参与是帮助幼儿感知表现节奏最直接的手段,即让幼儿根据歌曲本身的旋律节奏用简单的身体动作表现。

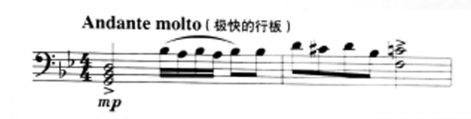

例如,在熟悉掌握小鸟主题的节奏时,去掉装饰音,节奏如下:

教师可让幼儿跟着这个旋律,按一拍一下的要求,用简单的动作拍手、拍腿等来感受音乐中一拍两个音,及一拍四个音的节奏。节奏练习中也可用语言节奏朗诵,用简单的字、词、短语等。例如可以用象声词唧唧喳喳表示小鸟的叫声,并进行练习。

这样通过看图讲故事,看图听音乐,到幼儿参与《彼得与狼》这个音乐活动,就可以让幼儿通过聆听和参与音乐的活动,在音乐实践和体验中感受这首钢琴小品,从而自然过渡到弹奏练习。由此可知,通过故事、音乐、弹唱、律动,在整个音乐环境中培养幼儿对音乐小品的兴趣,增强幼儿对音乐美的感知,更符合幼儿的天性特点,更能促进幼儿全面发展。

参考文献:

[1]李基媛.幼儿音乐教育[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]许卓娅主编.幼儿园音乐教育[M].北京:人民教育出版社,2010.

[3](俄)谢尔盖·普罗科菲耶夫.(德)汉斯-金特·霍伊曼改编.陈音,徐植译.钢琴演奏小品:彼得与狼[M].上海:上海教育出版社,2012.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/6614.html