SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要

语文学习要以感性为基础,但更需要理性的推动。《义务教育语文课程标准(2022年版)》将语文核心素养划分为“文化自信”“语言运用”“思维发展”和“审美体验”。其中,“思维发展”是新课标所倡导的“发展型任务群”的一部分,还设立了“思辨性阅读和创意表达”的专题任务群。鉴于此,本文提出在语文教学中,教师可以通过整合内外资源,激活学生高阶思维的意识;以活动的创设为学生搭建思辨的平台;基于多元对比帮助学生形成高阶思维的品质。

[关键词]高阶思维 理性之魂 创设活动 多元对比 内容融合

语文学习本质上就是一场思维之旅。著名的教育家、思想家皮亚杰曾指出:“语言是思维的载体。”《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)中的“语文核心素养”包括“文化自信”“语言运用”“思维发展”和“审美体验”四方面。其中,“思维发展”是关联核心素养其他三个维度的重要连接点,同时在新课标所积极倡导的“发展型任务群”中也设置了“思辨性阅读和创意表达”的专题任务群……如此种种,表明语文学习离不开深入的思维参与。而综观目前语文教学,许多教师只触及文本认知这一层面,也不能真正把思维意识和语文学习内在过程进行有效融合,不能真正帮助学生有效提高语文核心素养。本文根据笔者的教学实践,谈谈对发展学生高阶思辨能力的一些尝试与思考。

一、内外融合,激活高阶思维的意识

(一)创设鲜活情境,营造外在氛围任何

语言类课程的学习都无法脱离鲜活可感的任务情境。新课标在积极倡导设置真实任务、搭建实践平台的基础上,着力强调要以“创设鲜活可感的情境”为基础。思辨的过程要营造开放包容的课堂氛围,促进学生自主思考,让学生敢于说、善于说,毫无顾忌地享受自由表达的乐趣。

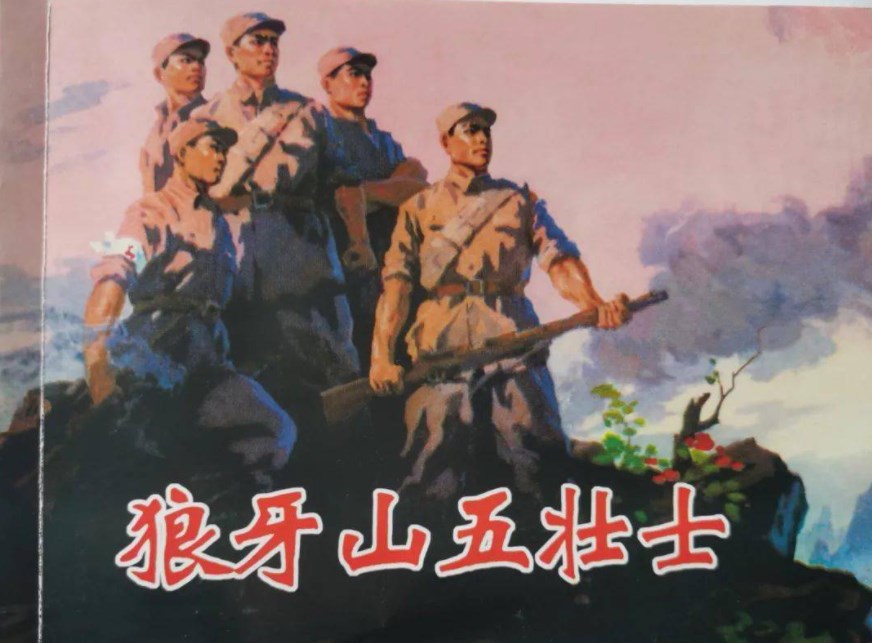

以教学统编版六年级上册第二单元《狼牙山五壮士》一文为例,文中描述的是抗日战争时期五位壮士,为了完成掩护群众和大部队撤退的任务,在弹尽粮绝之际英勇跳崖的故事。由于故事发生的时代背景与学生的生活有着较大的差异,很多学生对于五位壮士舍身就义的做法,不能深入理解。这时,教师应该鼓励学生大胆地表达真实想法,然后循循善诱,引导学生认识到生命的意义和价值,真正懂得狼牙山五壮士的英勇牺牲精神,激发学生的爱国情感。

情境和氛围的营造,将原本冰冷的语文学习要求,转化成为心中渴求的认知状态,提升了学生学习的内在动力,激活了学生高阶思维的积极意识,可谓一举两得。

(二)唤醒好奇兴趣,紧扣内在规律

具有强烈的好奇意识,是小学生的天性,也是促进和激发其内在思维意识发展的重要抓手。因此,教师在教学中要善于从已学课文中抽象出学生所关心的认知点,切实打开学生思辨状态,从而以积极的思维走进文本,形成更深层次的认知。

以教学统编版五年级下册列夫·托尔斯泰的经典短篇小说《跳水》为例,对五年级学生而言,理解这篇文章的情节脉络和整体内容并没有太大的难度。因此,在整体把握文本大意的基础上,教师则鼓励学生紧扣文本的故事情节以及人物的具体言行表现,展开大胆的质疑。很多学生将思维的关注点聚焦在了最后出场的船长身上,形成了这样的认知质疑:船长刚刚走出船舱,为什么能够在一瞬间就想到如此精妙的方法,解救了处于危险境地的孩子?看似顺理成章的结局,却在一时好奇的质疑状态下,激活了学生的好奇心,成了解构整篇文章的支架。由此,教师组织学生重新回归文本,深入品味语言文字的细节,从而让学生感受到船长经验丰富,在一瞬间就已经全面考察考量了当时的天时、地利、人和等综合性有效因素,最终在快速综合的判断中,想到“用枪逼孩子跳水”的方式,成功挽救了孩子的生命。

在这一案例中,教师并没有将自身的解读作为教学的重点,而是在充分尊重学生内在的兴趣点和好奇意识的基础上,唤醒了学生认知意识,开启了学生高阶性思维意识。

二、创设活动,搭建思辨的平台

新课标再次明确强调:“语文课程是一门关于祖国通用语言文字运用的综合性、实践性课程。”其中,“综合性”主要指向于语文课程资源丰富,关涉的范围非常广泛;而“实践性”,则指向于要以实实在在的活动,为学生获取的知识、蓄积的方法提供平台。著名特级教师薛法根提出,要将语文教学从“做题”的怪圈走向“做事”。语文教学中思维意识的培养,需要通过搭建思辨的平台,设置有意义的语文实践活动,才能更好地推动学生语文核心素养的生成。

(一)设置实践活动,在操作中搭建思辨平台

语文学习中的思辨过程,并不是基于纯粹逆向层面的空中楼阁,而要在扎扎实实的实践操作过程中,付诸实际行动。因此,教师要善于从文本内容中提炼任务,并搭建平台,让学生的内在思维落地。

以教学统编版四年级上册第三单元《爬山虎的脚》一文为例,课文的第三自然段以极其细腻的文字介绍了爬山虎的脚的外形。由于爬山虎的脚非常细小,需要作者细致观察,精心斟酌语言,才能将其特点展现在读者面前。因此,教师基于这篇课文所设置的语文要素“感受准确生动的语言,体会连续细致的观察”,将语段的教学定位在作者是如何展开细致观察,并将如此微不足道的脚之外形展现出来的。要想完成这一学习任务,既需要学生紧扣文本的语言细节展开理解品位与想象再现,同时又需要借助语言还原作者的观察方法,其中所需要的思维意识可想而知。

如果仅仅让学生空读文本,即便学生有着思辨的冲动和动力,也无法真正落于实处。基于此,教师就可以利用多媒体为学生出示两幅根据语段文字绘制的爬山虎脚的图片,其中一幅是错误的,再组织学生在图文对照的过程中,把错误的图片找出来。这样,通过阅读语言、浮现画面、对比插图的过程,让学生辨析图片的错误,在寻找不同的过程中悄然将“感受准确生动的语言,体会连续细致的观察”这一语文要素落实到位。

(二)组织互动辩论,在争鸣中搭建思辨平台

俗话说得好:理越辩越明。这里的“辩”既有语言的交锋,又有思维的碰撞。教师要善于把握课文中值得辨析的价值点、矛盾点,在充分尊重和鼓励学生多元化感知的基础上,搭建争鸣、辩论的平台,高效地设置文本表达的空间。

统编版六年级上册小古文《伯牙鼓琴》主要讲述了我国春秋时期,俞伯牙和锺子期之间的“知音”故事。他们虽然只有一面之缘,但惺惺相惜,彼此欣赏对方,成就了一段佳话。尤其是锺子期去世之后,为了表达对好友的哀悼和怀念之情,俞伯牙竟然“破琴绝弦”,决定“终身不复弹琴”,将整个故事推向了壮美之境。在教学这篇课文时,教师一方面组织学生理解小古文的大意,大量拓展锺子期与俞伯牙的交往过程和细节材料,同时紧扣俞伯牙最后“破琴绝弦”的这一行为,进行深度辩论:为了一个身份如此悬殊的樵夫,作为士大夫的俞伯牙这种做法是否值得?这一辩论平台的设置,不仅需要学生充分理解古文的基本大意,同时更需要收集更为广泛的材料,了解俞伯牙与锺子期交往的过程和细节,在辩论的过程中深入感受两人之间友谊的纯洁,把握中国传统文化中的知音内涵,推动学生文化自信的落实。

真正的学习,不是对所谓标准答案的“拿来主义”,而要让学生真正经历探寻和发现的过程,让学生知其然,更知其所以然。学生借助教师精心搭建的思辨平台,在辩论和争鸣过程中,将思维逐渐向着深处漫溯,思维历练逐步走向了深入,教学效果良好。

三、多元对比,铸造高阶思维的品质

有人曾经指出,作为具有主观能动性的生命个体,每个人都蕴藏着强烈的批判基因,面对事物和现象,常常表现出批判的冲动。但仅仅停留在一种习惯和本能意识之中,无法形成有效的内在品质,学生表现出的综合性思维素养,最终都会受到一定限制。语文教学中对思维意识的重视,决定了我们不应该把学生的理解永远停留于表层,而需要促使学生在深度质疑中形成自觉和习惯,进而内化为思维品质。

(一)打破思维定式,走向多元

编者为小学阶段的统编版教科书设置了丰富的神话、寓言和童话类文本,在组织学生进行深度阅读,感受其主题思想时,如果总是给予明确、固定且唯一的所谓标准答案,就会很大程度上限制学生的思维,失去多元化、个性化的理解。因此,思维品质的铸造需要引导学生打破思维定式,形成独特的感知。

统编版五年级下册第二单元是一个典型的名著单元,单元中的四篇课文分别选自中国古典四大名著。其中,节选自《水浒传》的《景阳冈》这篇课文的阅读,由于学生受到水泊梁山108条好汉这一固有认知的影响,在体会《景阳冈》中武松这一人物时,常常将关注的重点聚焦在武松打虎的环节,再顺势提炼出其英雄好汉的人物形象。如果学生依循固有的认知,在阅读这篇文章时,对武松人物的形象就没有突破,对英雄好汉的认知也完全停留在最原始的脸谱化层面。事实上,文学作品对人物形象的刻画是丰富的、立体的、多维的,单一而集中地指向某一维度,感知人物形象无疑就会陷入认知的局限。因此,教师引导学生从整篇文本入手,既要看到武松打虎时所展现出的英雄壮志,同时也要关注其在酒店喝酒面对小二多番劝说时所表现出的固执无理,甚至“要面子”的个性,从而认识到施耐庵在刻画武松这一人物形象时,对其正面、反面的特点进行了多维度、立体化的呈现,这样的英雄好汉,更显可亲可信。

在这一认知过程中,学生对人物形象的感知,经历了“是英雄—非英雄—真英雄”的转变,在不断质疑、扬弃和验证的过程中,真正学会阅读古典。

(二)搭建多维对比,走向深入

对比,是将两个或两个以上具有相同类型特质的事物,聚焦其中某一角度,展开比照的高阶思维过程。没有对比,就没有真正的思维。语文教学的核心目标就是要“促进学生正确理解和运用祖国语言文字的能力”。因此,对于文本言语形式的品位,以及作者写作方法的洞察与内化,绝不能依靠教师所谓的渗透、传授甚至是灌输来完成。

统编版五年级上册第七单元编选的著名作家巴金先生的经典散文《鸟的天堂》中,作者前后两次前往鸟的天堂,第一次以生动精妙的语言展现了大榕树的大而茂盛,凸显了优美的静态景色;而第二次则着重描写了鸟群欢腾飞跃的场景,展现了极具活力的动态场景。编者在这个单元中所设置的语文要素是:“初步体会静态描写和动态描写。”紧扣这一语文要素教学这篇课文,教师就可以从两个层面引导学生展开深入的对比,从而达成语文要素的悄然落实。

对比之一:选择描写大榕树景色的典型语段,与描写鸟儿欢腾时场景的语段展开文本内部的对比,先组织学生从感性认知的层面,感知作者在进行静态描写时,选用了大量优美的词语,将自身所看到的场景客观准确地再现出来;而描写动态场景时,则运用了大量的短句,形成了短促有力的语言节奏,以匹配、凸显鸟儿欢腾时快速切换、不断跳跃的场景。在这样的对比中,学生不仅仅强化了对大榕树以及鸟儿飞腾场景具体特点的深入感知,同时更关注了作者在分别描写静态场景和动态场景时的语言特质,形成了文本内语言的统整、交融和交互,促进了文本理解与表达形式层面的协同并进。

对比之二:紧扣课文中描写鸟群的典型语句。如“大的、小的,黑的、花的……”这一语段,教师将这段短促有力的语句进行修改,使得句子表达的意蕴更加丰富,引导学生尝试对比,哪一种表达效果更好?让学生在联系对比、品味细读的过程中,充分认识到:虽然教师修改之后的语句更具美感,语言也更加华丽,但这一部分所要着力展现的是动态场景,这样的言语形式产生的表达效果与原文有着较大的距离,从而进一步感受巴金先生的原作在言语形式和表达技巧上,对于展现文本表达的中心所形成的巨大的作用。

整个板块的教学中,教师为学生搭建了两个对比的平台,充分激活了学生的思辨意识,将学生对文本的理解以及写作方法的洞察与内化,悄然地蕴藏在对比之中,进而形成高阶思维。

总之,语文学习需要以感性为基础,但又不能完全与理性无关。在感性向理性转变的过程中,就需要学生思维的积极参与。没有思维,就没有真正的语文学习。教师要准确把握和认识思维在语文课堂教学中的重要价值,积极营造氛围、创设平台,激活学生的思辨状态,助力学生认知思维的运作,促进学生语文核心素养的高效发展。

参考文献:

[1]霍晓玲.思辨阅读:让儿童思维从“低阶”走向“高阶”[J].小学教学研究,2020,736(30):74-76.

[2]杨风梅.思辨性阅读:让高阶思维生长起来—以统编教材五年级下册《金字塔》教学为例[J].小学语文教师,2022,420(6):47-49.

[3]霍晓玲.指向高阶思维发展的思辨性阅读建构[J].小学教学参考,2022,1024(31):54-56.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/64819.html