SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章以某 2所高校随机抽取的大一至大四年级学生为研究对象,通过问卷调查法探究了高校学生心 理健康素养现状,并提出了高校学生心理健康素养提升策略,包括开设心理健康教育课程;加强家校联合; 针对大学生的心理特点,开展丰富的心理健康教育活动;等等。

随着社会经济的快速发展,高校学生面临的学 习、生活、人际交往和就业等方面的压力越来越大,由 此产生的心理问题日益突出,导致大学生心理健康面 临严峻的挑战。教育部门有关调查资料显示,20.33%~ 25.63%的在校大学生存在不同程度的心理问题、心理 障碍或心理疾病。最新的一项研究表明,高心理健康 素养能够有效帮助个体维持心理健康,低心理健康素 养则可能增加患心理疾病的风险[1]。

心理健康素养是基于健康素养的概念提出来 的,乔姆等将其定义为帮助个体识别、处理及预防心 理疾病的相关知识和信念。后来,乔姆等将其内涵扩 展为自助和帮助技能。 国内研究者江光荣等将心理 健康素养界定为“个体在促进自身及他人心理健康, 应对自身及他人心理疾病方面所养成的知识、态度和 行为习惯”。

初入社会,受地域、经济现状、传统文化、社会发 展、风俗习惯等方面的影响,高校学生容易出现消极 心理和心理亚健康问题。基于此,结合高校学生的心 理特点,分析其心理健康素养现状及影响因素,并加 强相关对策研究,以提高其心理健康素养,可以更好 地培养能融入和服务社会的优秀人才。

一、研究设计

( 一)研究对象

本研究在某 2 所高校随机抽取大一至大四年级 的学生发放问卷,共发放问卷 1 500份,回收问卷 1 431 份,回收率为 95.4%,其中男生 652 名、女生 779 名, 具体情况如表 1 所示。

( 二)研究工具

本研究采用江光荣等编制的《国民心理健康素 养问卷》,该问卷包含 6个分问卷,即心理疾病相关 知识和观念、心理健康相关知识和观念、应对自己心理疾病的态度和习惯、维护和促进自己心理健康的 态度和习惯、应对他人心理疾病的态度和习惯、维护 和促进他人心理健康的态度和习惯,共计 60 个项 目。2 个知识和观念分问卷均为判断题,答对得 1 分, 其他选项得 0分;4个态度和习惯分问卷采用 1~5 级 评分,反向计分后,分数越高代表个体心理健康素养水平越高 。在本研究中,此量表的克朗巴哈系数是 0.839.

(三)数据收集与处理

本研究采用 SPSS 22.0进行数据处理与分析,采 用的统计方法有描述性统计、方差分析、独立样本 t检 验、相关分析、逻辑斯回归分析等。

(四)共同方法偏差检验

本研究通过哈曼单因素检验,对心理健康素养的 所有题目进行共同方法偏差检验。结果发现第一个因 子解释的变异量为 15.86%,低于临界值40%,即本研究 的数据不存在共同方法偏差问题。

二、研究结果

(一)高校学生心理健康素养水平

对心理健康素养总分及各二级维度进行描述性 统计,结果发现高校学生心理健康素养总分的均值为 29.29.略低于 30分这一理论中值,具体如表 2所示。

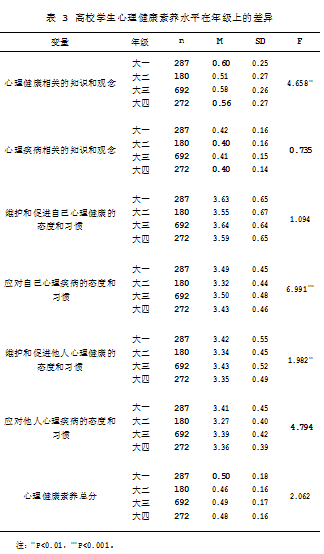

(二)高校学生心理健康素养水平的年级差异

对不同年级高校学生的心理健康素养水平进行 单因素方差分析,如表 3 所示,大一至大四年级的学 生在“心理健康相关的知识和观念”维度上有显著差 异,且在得分上,大一>大三>大四>大二;在“应对自己 心理疾病的态度和习惯”和“维护和促进他人心理健 康态度和习惯”维度上有显著差异,且在得分上,大 三>大一>大四>大二。

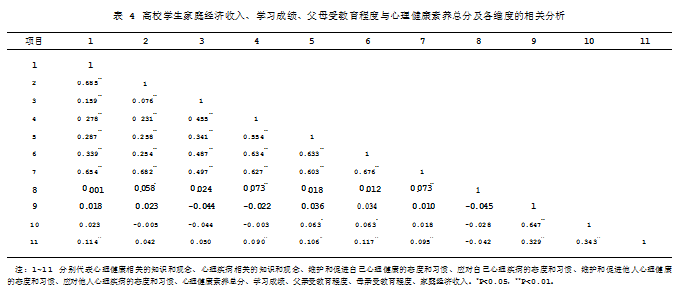

(三)高校学生家庭经济收入、学习成绩、父母受 教育程度与心理健康素养总分及各维度的相关分析

第一,学习成绩与心理健康素养。如表 4所示,高 校学生学习成绩与心理健康素养总分及“心理疾病相 关的知识和观念”“应对自己心理疾病的态度和习惯” 两个维度呈显著正相关,即学生成绩越优异,对心理 疾病相关知识和观念的掌握和应对自己心理疾病的 态度和习惯越好,心理健康素养水平就越高[2]。

第二,父母受教育程度与心理健康素养。如表 4 所示,高校学生母亲受教育程度与“维护和促进他人 心理健康的态度和习惯”“应对他人心理疾病的态度 和习惯”两个维度呈正相关。

第三,家庭经济收入与心理健康素养。如表 4所 示,高校学生家庭经济水平与心理健康素养总分及除 “心理疾病相关的知识和观念”“维护和促进自己心理 健康的态度和习惯”的各维度呈显著正相关。

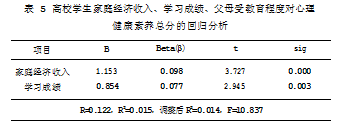

(四)高校学生家庭经济收入、学习成绩、父母受 教育程度对心理健康素养总分的回归分析

为了进一步探讨家庭经济收入、学习成绩、父母 受教育程度对心理健康素养的预测作用,本研究对相 关数据进行回归分析,如表 5 所示,家庭经济收入和 学成绩可以有效地预测心理健康素养水平。

三、讨论

(一)高校学生心理健康素养总体情况

本研究中高校学生心理健康素养水平接近中等 水平,有较大的提高空间。已有大量研究证实,心理健 康素养可以促进个体的心理健康,拥有高水平心理健 康素养者可以较早地识别自己和他人的心理问题,并 采取适当的措施获得有效的支持和治疗, 进而改善自 己和他人的心理健康。 因此高校要及时转变心理健康 教育工作理念,以提高学生心理健康素养为根本任务, 而不是只解决学生的心理问题[3]。

从年级差异上看,在“心理健康相关的知识和观 念”维度上,大一学生心理健康素养水平最高,这是因 为大一学生一进学校就学习心理健康教育必修课程, 对心理健康教育知识的掌握和熟悉度比较高,加上生 活在快速发展的互联网时代,学生随时可以通过网络 获取相关的知识;在“应对自己心理疾病的态度和习 惯”和“维护和促进他人心理健康态度和习惯”两个维 度上,大三学生心理健康素养水平最高,这是因为大 三年级学生心智成熟,社交范围广,相比其他年级学 生,对于自己与他人心理健康的态度习惯更积极[4]。

(二)高校学生心理健康素养的影响因素

本研究调查发现,高校学生家庭经济水平与心理 健康素养呈正相关,家庭经济水平越好,学生的心理 健康素养越高。相比其他学生,家庭困难的学生承受 着更多的经济和心理压力,很容易产生敏感、自卑、抑 郁、焦虑等情绪,不太愿意主动地从周围获得支持和 帮助。家庭经济水平高则意味着学生能接触优质的社 会资源,通过学校心理健康教育课程或网络手段,较 早地接受关于心理健康和心理疾病的知识,较少地污名化自己和他人的心理健康问题,故而更愿意接受别 人的心理帮助或者为他人提供心理帮助。国外研究者 霍尔曼也有类似发现。

同时,高校学生学习成绩与心理健康素养水平呈 显著正相关,学生成绩越优异,对自身综合素质能力 的提升就越重视,学习积极性就越高,对心理疾病相 关知识和观念的掌握和应对自己心理问题的态度和 习惯就越好,心理健康素养水平就越高。因此高校开 展心理健康教育工作时,尤要重视对“学困生”心理健 康素养的培养,通过班会、团体辅导等活动,提高其心 理健康素养水平[5]。

此外,高校学生母亲受教育程度与“维护和促进 他人心理健康态度和习惯”“应对他人心理疾病态度 和习惯”两个维度的得分呈正相关。也就是说,学生母 亲的受教育程度越高,孩子的助人行为就会越多,维 护和促进他人心理健康、伸出援手为他人提供心理帮 助的积极性就更高。

(三)高校学生心理健康素养提升策略

在以往研究的基础上,笔者结合本研究结果对高 校学生心理健康素养提升提出以下策略。

第一,在学校开设心理健康教育课程。国外的研究 发现,心理健康素养中的知识和观念成分很容易受个 体的内部因素和社会文化等外部因素的影响。换言之, 通过课程形式教授学生心理健康知识,能够提高学生 的心理健康素养水平。因此,学校要着眼于学生心理健 康水平的提高、心理素质的优化和心理潜能的开发,设 置心理健康教育公共课程、基础课程、选修课程。同时, 不同侧重点的心理健康教育课程要以解决学生学习生 活中遇到的问题为根本设定课程目标,另外,要随着学 生年级的增长而深化心理健康教育课程内容,从而为 提升高校学生心理健康素养提供内容支撑[6]。

第二,家庭是学生的第一所学校,父母是学生的 第一任老师,父母受教育程度直接影响着学生的全面 发展。因此,高校在心理健康教育工作中,要加强家校 联合,从多方面了解学生的心理特点,对其进行较早 的干预,减少心理问题对个体的影响。本研究发现,学 生的学习成绩与心理健康素养水平呈显著正相关,因 此高校要通过多种方式加强学风建设,给学生提供优 质的教学资源和环境,家庭更要多联系学校,了解学 生的学习情况,起到监督作用[7]。落实到行动上,家长 要多给予孩子关爱,与孩子多交流、多沟通,以解答其 遇到的困惑,并引导其做好自身的心理调节;通过培养多种兴趣与爱好,使学生保持乐观的情绪和良好的 心态。

第三,针对大学生的心理特点,开展丰富的心理 健康教育活动。首先,可以利用“5·25”“12·5”等心理 健康教育月活动开展各类心理活动,引导和吸引学生 主动参与其中,从而提高学生的人际交往能力。其次, 可以通过心理剧、 团体辅导等形式提高学生的体验 感,并在活动中潜移默化地教会学生合理有效的情绪 宣泄方法。最后,可以发挥学校心理咨询和朋辈辅导 的作用,向学生宣传心理求助的多种渠道,引导学生 在发现自己有心理方面的困扰时,及时寻求心理帮 助,从而有效解决困惑,缓解焦虑和抑郁等不良情绪。

第四,培养积极的心理品格。大学生在面对激烈 的社会竞争压力、人际交往等问题时,表现出的消极 情绪和应对方式很容易阻碍自身成长成才。高校学生 作为国家的栋梁之材,除了要有很强的专业素质,还需 要在面对困难和压力时,具备不断努力向上的积极心 理品质[8]。积极的心理品格有助于促进高校学生身心 健康发展,提高其社会适应能力和幸福感。高校应该 开展知识竞赛、团体辅导、实践训练等类型的心理健 康教育活动,开发学生的身心潜能,挖掘学生的闪光点, 使其在活动参与的过程中形成积极的心理品质[9-10]。

第五,加强对高校教师心理健康素养的培养。高 校是提高学生心理健康素养的重要场所。国外研究发 现,提高教师心理健康素养有助于提高学生保持心理 健康的能力,减少潜在心理疾病对学生的负面影响。 因此高校应该更加重视对教师和学生心理健康素养 的共同培养,将干预措施整合到现有的课程教学中, 强化教师和学生的心理健康知识,提高其应对心理疾 病的技能,从而达到提高心理健康素养水平的目的。 具体而言,高校应通过定期举办心理健康教育讲座,进行专项培训,使教师广泛了解心理学相关知识,掌 握有关提升学生心理健康素养和进行心理健康维护 的技巧和方法;通过设置相关激励机制,鼓励教师积 极参与心理保健系列活动,以提高自身的心理健康素 养,并有效实现心理健康教育能力的提升。

四、结语

在学生心理健康教育工作中,高校要重视学生心 理健康素养的培养,从学生的心理特点出发,提高学 生积极心理品质,促进学生身心健康发展,使其成为 优秀的人才,进而加快构建和谐社会。

参考文献:

[1] HOLMAN D.Exploring the relationship between social class,mental illness stigma and mental health literacy using British national survey data[J].Health,2014.19(4):413-429.

[2] JORM A F.Mental health literacy:empowering the community to take action for better mental health[J].American Psychologist,2012.67 (3):231-243.

[3] JORM A F,KORTEN A E,JACOMB P A,et al.Mental health litera-cy:a survey of the public’s ability to recognise mental disorders and their beliefs about the effectiveness of treatment[J].The Medical Journal of Australia,1997.166(4):182-186.

[4] WEI Y,KUTCHER S.Innovations in practice:“Go -to”educator training on the mental health competencies of educators in the sec- ondary school setting:a program evaluation[J].Child and Adolescent Mental Health,2014.19(3):219-222.

[5] 江光荣,赵春晓,韦辉,等.心理健康素养:内涵、测量与新概念框 架[J].心理科学,2020.43(1):232-238.

[6] 江光荣,李丹阳,任志洪,等.中国国民心理健康素养的现状与特 点[J].心理学报,2021.53(2):182-201.

[7] 丁闽江,苏婷茹.大学生心理健康素养现状分析及提升策略[J].扬 州大学学报(高教研究版),2020(2):66-72.111.

[8] 韩建涛,秦鹏生,葛明贵.心理健康知识对大学生心理健康影响的 研究[J].扬州大学学报(高教研究版),2013(6):27-30.

[9] 明志君,陈祉妍.心理健康素养:概念、评估、干预与作用[J].心理 科学进展,2020(1):1-12.

[10] 谢芳,朱磊.新时代下高职大学生心理健康素养提升路径探究[J]. 齐齐哈尔师范高等专科学校学报,2021(1):94-95.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/62303.html