SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章首先分析了“人机工程学”课程设计教学现状,然后论述了新工科视域下“人机工程学”课程设计教学模式构建,最后阐述了新工科视域下“人机工程学”课程设计多元化考核模式构建。

关键词:“人机工程学”课程设计教学;考核模式;新工科

2017年,教育部提出新工科的概念,开始推进工程学科教育改革。新工科建设旨在推动智能制造等新技术与传统学科的有机融合,将现有的传统工科专业改造为聚焦国家重大战略、引领行业发展的新型工科专业[1]。新工科是指立足新的时代发展背景,通过创新人才培养方式,提升人才培养质量,以构建出课程体系与课程实践紧密结合的新型模式,培养能够顺应时代发展和未来变化的复合型卓越人才。相对于传统的工科人才,未来新兴产业和新经济需要的是工程实践能力强、创新能力强且具备国际竞争力的高素质复合型新工科人才。新工科背景下的教育模式强调产教融合,适配现代产业和职业要求。建设新工科,以满足我国发展战略的需求,关系到我国工业发展和民族振兴。深化改革教学内容、课程设计及教学评价,探索新的教学模式是新工科建设的重要内容。工业设计专业是与企业的产品开发、生产制造紧密联系的交叉学科,在国家经济建设中占有重要地位。同时,工业设计专业也是创新型国家发展战略中的重点专业。

“人机工程学”作为工业设计专业的核心课程之一,其运用领域广、涉及知识面广。课程的主要目的是加强学生“以人为中心”的设计理念,提高学生解决人-机-环境系统之间问题的能力。对该能力的培养也契合了新工科培养未来创新型复合型工业设计人才的要求。课程设计是“人机工程学”课程将理论与实践教学相结合的重要环节之一,是教学的重要组成部分。通过课程设计,学生可把零散的基本概念通过连接、构造形成一个整体,如人体测量数据在产品设计中如何运用、光环境指标在实际评价中如何构建等,从而形成对整个人机系统的总体把握。当前亟待解决的问题是如何在“人机工程学”课程设计中搭建理论教学与实践教学之间的桥梁,通过对理论教学中的方法理念和人体数据的应用,增强学生的实践能力,深化学生对人因关系的理解,并对产品系统设计进行创新。另外,课程设计范式不仅要关注基础知识的跨越,而且还要注重与其他学科的融合,重构出“人机工程学”课程与其他学科融合的工程教育课程体系。

一、“人机工程学”课程设计教学现状

(一)没有体现出过程性学习

过程性教学是指教师引导学生自主学习,主动探索知识,在学习活动中发展创新能力和综合运用能力[2]。早期的“人机工程学”是工程技术类学科的课程,而随着社会发展及技术的进步,已经延伸至工业设计领域,其设计目标是提高学生的产品创新能力和实际设计能力。教师主要根据理论课程内容进行教学设计,涵盖了人体尺寸与人体力学、人体感知、心理及行为特征、显示与操纵装置设计、作业环境与空间设计及相关专题设计等诸多内容[3]。这些课程内容的知识点较多且多为纯理论知识,同时包含许多公式、数据和指标,整体较为枯燥乏味,难以激起学生的学习兴趣。而许多高校在教学时依然采取传统的“理论授课+习题作业+闭卷考试”的模式进行教学,导致学生即使通过机械记忆掌握了一定的理论知识,但在实际设计过程中还是会经常出现人机分析不明确、数据运用不合理等情况,真正的过程性学习没有得到体现。因此,原有的“人机工程学”课程教学模式应该根据课程的特点和教学目标进行相应的改革。

(二)课程教学形式单一

“人机工程学”在工业设计中具有广阔的应用前景,其理论知识随着时代的发展、技术的革新而不断更新。目前,“人机工程学”课程的教学方式基本延续着传统的教学方式,主要以教师传授专业知识为主,“教大于学”,导致学生积极性降低,参与感弱,难以把理论知识融会贯通,并灵活应用到实践项目中。这种单一的教学形式不利于提高教学质量,难以激发学生对课程的学习兴趣。同时,学生习惯于传统的接受式学习,对教师的教学产生依赖,这不利于工业设计这种需要创新思维能力和实践能力的专业的发展。因此,单一的教学形式不利于“人机工程学”课程理论知识的传播和应用,达不到预期的教学目标。

(三)实践教学重视程度不足

当前,“人机工程学”课程涉及的内容繁杂,教材内容以理论知识为主,与实践结合的案例陈旧且较少,教师的教学只停留在理论层面,从而导致学生在课程学习过程中偏向于理论学习,而忽略了实践能力的培养,这会导致学生在以后的实际设计应用中,忽视对“人机工程学”知识的应用,出现设计不合理或失败的问题。“人机工程学”作为工业设计的核心基础课程,其教学目标是把学生培养成应用型专业人才,但当前的课程教学计划并不合理,很多高校仅停留在对学生知识内容的传授上,只想完成教学任务。因此,在这样环境中培养出来的学生无法将理论联系实际,将人机工程学的知识点运用到实际设计场景中。随着人工智能等新兴产业的发展,人机工程的研究内容在不断进行更新。许多综合性设计实践必须考虑这些变化,对此,“人机工程学”教师应该根据社会需求和智能技术的更新,增强学生在新环境下的设计实践训练,在强化学生核心知识点理解能力的同时,提高学生设计实践能力,让学生紧跟潮流,与企业的用人需求无缝接轨。

(四)课程设计评估考核模式比较单一

“人机工程学”课程兼具了理论性和实践性,其要考查的并不是学生是否能把所有的理论知识和数据死记硬背下来,而是侧重于考查学生是否能够将人机工程学中的思维、方法和数据在设计实践中灵活运用。目前,“人机工程学”课程设计的评估考核通常以提交课程设计最终报告及纸质测评考试的方式进行,形式过于单一,缺乏渐进式的阶段考核方式,很难检测出学生对知识的掌握情况,也不能真正地对学生的综合能力进行考核,这与以考核促学习、以考核促发展的初衷相违背,极大地影响了学生的学习积极性和兴趣。课程评估的目的是在教学中使用考核方法改善学生的学习效率[4]。例如,通过分享设计结果、进行课堂互动以激发学生学习热情并提供学习反馈。教师通过密切跟踪学生的设计成果及设计过程,从而调整教学活动,使学生取得更好的成绩。概言之,课程评估需要以学习为导向,而不是单纯进行总结性考核。

二、新工科视域下“人机工程学”课程设计教学模式构建

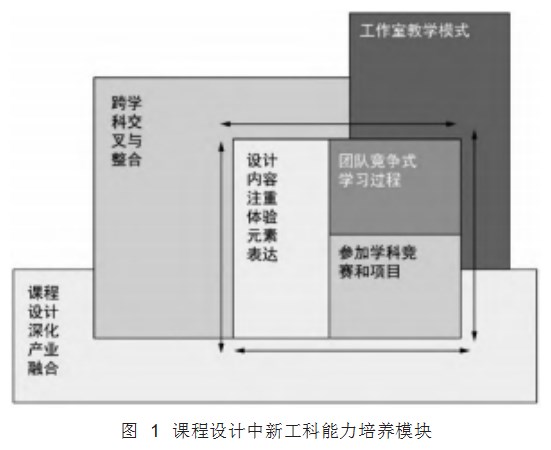

针对上述课程教学中出现的问题,在新工科背景下,高校应结合工业设计人才培养的要求和特点,对当前课程的教学方式和内容进行探索研究,明确课程教学目标,提倡多元化教学形式,在课程设计中构建新工科能力培养模块,提升学生的创新探索能力,鼓励学生将理论应用于实际项目中,同时倡导开放交流,促进多学科的交叉融合,以满足现代社会及企业对复合型人才的需求,如图1所示。

(一)内容注重体验元素表达

“人机工程学”中的设计元素主要包括人、机、环境和管理四个要素,其中对人的关注是学习重点。设计中考虑用户的心理认知和情感体验,聚焦用户对多感官信息的加工和决策,是进行产品创新和服务创新的有效途径。因此,在“人机工程学”课程教学实施中,教师应拓展学生对用户体验的课题设计,通过布置课题任务,让学生自选产品进行体验,并总结在使用过程中产生的良好体验或不规范体验,同时让学生选择一种或多种心理元素渗透到产品设计实践中,从而加深对“以人为本”设计理念的理解。设计过程中的这些心理元素并不仅仅是把视觉符号进行简单的演化和变形,更重要的是要进入用户的知觉和情感系统,使产品能够与人进行沟通和交流,满足个体的个性化体验,即让产品中的每一个图案、每一条轮廓、每一组按键都能与个体产生不同的心理交互。如此课程教学中以学生为主体,让学生切身体验产品,并通过设计实践反映用户心理认知,可加强学生对知识点的理解,达到预期的教学目标。

(二)构建团队竞争式学习过程

“人机工程学”课程设计的选题应尽可能紧密结合工业设计专业的实际工程问题,对此,教师可鼓励学生采用团队竞争式学习方式,以激发学生的积极性和协作精神。把竞争式学习模式融入课程设计,旨在让学生在对创造性问题的认知和理解中找到较优解。设计教育正是建立在类似这种体验式学习及对未知事物的追求之上的[5]。在设计的迭代过程中,设计者期望任何关键环节都能够通过多条思路的关联寻找解决方案,并通过专注于解决复杂问题的反复迭代体验,进一步获得技能和知识。因此,在教学实施过程中,教师应鼓励学生采用竞争式学习方式,具体而言,针对每个课程设计题目,可将学生分为两组,并让学生自由选组,以促进组内交流合作。在同类课程选题方向上,教师将收到来自两个不同团队的设计和分析报告,在要求团队进行展示后,其要比较两个团队的表现,决定获胜团队,并推动教学成果可视化转换,从而强化学生的实践能力,精准地反馈教学质量[6]。在整个课程设计的过程中,教师主要起到对学生进行指导和引导的作用,即促使学生自主地思考设计、探究人机间的相关问题并解决问题,以此达到学生之间共同学习、共同进步的目的。课程设计以问题和实践为出发点,通过这种竞争式学习模式,可改变以往学生各做各的,思维方式被局限,过程中出现问题难以及时解决的困境,引导学生从被动学习转向主动学习,灵活运用所学知识探索解决方案,从而加深对“人机工程学”课程理论的理解。

(三)鼓励学生参加各类学科竞赛与创新创业实训项目

实训项目能加强“人机工程学”相关理论与工业设计专业的联系,是学生提高能力的重要载体,能激发学生的学习兴趣和自主性,培养学生在实践过程中分析、解决问题的能力,增强学生的综合实践能力。而竞赛是新工科视域下提升学生专业素质、团队协作能力、创新思维和实践能力的重要途径。基于此,为了鼓励学生参加各类学科竞赛与创新创业实训项目,首先,教师可以命题的形式要求学生进行课程设计,具体可参照当前工业设计竞赛及全国类创新创业赛事设计课程内容。在实施过程中,要以学生为主导,教师主要指导学生调研、分析、思考,借此让学生在模拟条件下感受真实的项目环境,激发自主思考能力,在参与项目的过程中更加全面地发现和解决问题,从而巩固知识点,为之后正式参加各类学科竞赛与创新创业实训项目打好基础。其次,教师在课程设计中,可有针对性地让学生申请和参加各类大学生科研项目与创新创业实训项目,自主完成研究计划或创新方案[7]。期间,教师要及时了解学生的项目执行情况,针对项目主题的不同特点进行实际指导,帮助学生确定有效的学习目标,制定项目计划,最终使学生在参加“挑战杯”全国大学生系列竞赛、工业设计竞赛及各类行业竞赛的过程中,实现对多门类学科知识的了解,同时培养“共创共赢”的团队协作意识。

(四)基于设计工作室的课程设计教学

设计工作室教学的主要特点包括拥有边实践边学习的环境,有工作和社交空间,学生能够在教师的指导下进行课程设计。基于设计工作室,可以通过专注于设计团队创造性领导和参与、设计理论应用层学习、设计解决实际问题和团队成员频繁互动交流等途径加强本科教育的外展性学习,促使学生由浅层次学习进阶到深层次学习,以及对所学知识进行综合理解、思考、分析、应用、创新。在新工科教育中,教学和设计评估主要通过设计评审来完成[8]。在实际教学中,依据工业设计专业的研究方向,可分为汽车、产品、家具等几个设计工作室,课题设计的布置要依据学生的兴趣,并将“人机工程学”的知识点融入所选的方向,如此以兴趣为导向进行知识点教学,可提高学生的积极性,同时使其更加深刻地理解知识点。在设计工作室这样一个空间中,学生与教师可以更加全面和科学地进行互动交流。在这个空间中,课程设计任务、设计程序和设计表达之间的相互作用变得更为明显,这促进了它们之间的持续互动和推进。从根本上讲,设计工作室是一个进行讨论交流的场所,让学生有更多接触和讨论的机会,可以丰富他们的设计理论知识。另外,新工科视域下要求的设计实践活动也能够在讨论中得到突出体现。

(五)实现跨学科交叉与整合

不同学科之间的联系正在成为新技术的核心,这种联系不是多学科的,而是无缝和跨学科的。传统的工程学科教学只侧重于本学科内容的传授,难以实现跨学科知识的交叉融合,阻碍了学生综合工程实践能力的提高,无法满足新工科背景下社会对人才的迫切需求。在教学实施过程中,课题内容的布置应从以往单一的产品设计转向对复杂问题的解决,引导学生运用多种学科的知识、方法、技能等解决人机工程问题,从而培养学生跨学科知识的综合运用能力。具体而言,应按照“人机工程学”课程的单元主题有重点地引入人体科学、工程技术科学、环境科学、社会科学、感性工学等多个学科的前沿知识,形成相对完善的、系统性的、新的课题内容,从而实现课程设计的跨学科交叉与整合。这就契合了新工科对人才培养在素质方面的要求。要想形成新素质,离不开新结构,其主要着眼点在于课程边界再设计与课程重构,且要落在整合关联和去中心化学习等新的方法上[9]。

(六)课程设计深化产业融合

课程设计应该尽可能为学生提供以工业实践或模拟产品开发的方式来体验符合产业要求的设计课题,把深化产业融合作为导向,注重课题情境的体现,加强课程设计内容的实践性与连贯性。课题情境指的是设计对象的商业、技术、环境等限制条件。同时,要求学生深入发掘、调研和分析目标产业发展现状,使设计内容贴近生产和服务一线的实际需求,从而有效地完成新工科背景下的课程教学改革[10]。当然,这种模式需要多方相关者进行协调。因此,在教学实施过程中,可以将企业合作的项目或已经完成的项目作为设计命题让学生进行产品开发,从而让学生在实际的项目实践中不断深入,成功搭建起“理论”到“设计”的桥梁,以问题为导向,增强对理论知识的理解。另外,高校应与合作企业团队共同建设“人机工程学”课程资源与课程设计教学的翻转教学部分,同步实施产教融合、协同育人的校企合作人才培养模式。

三、新工科视域下“人机工程学”课程设计多元化考核模式构建

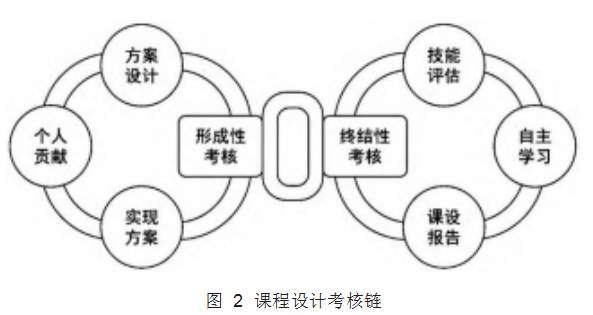

课程评价不仅是对学生理论知识掌握情况的考核,更是对学生综合应用能力的合理评价。“人机工程学”课程设计的考核模式应是多元的,可以采用硬件展示、模型制作、图形绘制、视屏录制、口头陈诉和书面表达等方式。为了解决人机问题,必须明确需满足什么用户需求,必须估计和测量所有需要的信息。以往“人机工程学”课程只通过学生提交的课程作业和期末考试进行最终考核,这使得学生在设计与实践过程中存在的问题不能被及时发现,导致教师难以根据学生的情况及时调整和改进教学方案,同时也影响到学生的学习动力和对知识的接收。因此,可以采取形成性考核与终结性考核相结合的混合考核模式。基于这两种模式,笔者提出了一种培养新工科视域下复合型人才的6维度评价方法,每个维度都会对学生的学习态度、思考效果进行公平公正的综合评价,从而有效地帮助学生进行状态调整,促进学生自我总结与反思,进而促进“人机工程学”课程教学改革,不断提高教学质量,如图2所示。

形成性考核面向方案设计过程和方案实现过程,能为分析学生学习过程中的问题提供真实资料数据,有助于教师根据学生的学习进度及时调整教学计划。多次考核还有助于师生形成不断学习、不断反思的内生驱动力。这两个过程可以作为两个维度,在总成绩中的评分占有均衡比例。在大多数情况下,人机工程设计项目需要团队合作,所以个人贡献需要作为形成性考核的一个维度。考核的具体方法是在技能评估环节进行可量化的个人考核,主要考查课程目标要求的基本专业知识技能掌握情况;采用团队考核方式对小组整体的完成过程与结果进行量化评价,给出团队总分,即结合教师评价、助教评价和组内互评得到小组成绩,然后在小组内部通过组内的自评和互评形成个人系数,最后由小组成绩乘以个人系数得到小组中每个学生在每个环节的成绩。这种考核模式可以相对全面客观地反映学生在整个学习过程中的表现情况,进而帮助学生端正学习态度,激发学习积极性,促使学生自主学习,在学习探索过程中增强对知识的理解。

终结性考核首先包括技能评估和课设报告两个维度,这里包括反映项目的阶段性汇报讨论演示文档和小组讨论纪要,以及用于记录和展示项目设计结果的微视频等设计表达方式。另外,在设计学科中,学生需要能够从传统课堂以外(如MOOC等)获得有关课程及衍生的知识,这样有助于其按照自己的兴趣、能力和节奏进行学习。自主学习能够使在某些领域有潜能的学生更快地投入学习和实践,从而在更短的时间内完成课程设计内容。因此,混合考核模式中还应加入能够反映学生自主学习相关课程资源和使用能力的考核评价。

总之,在新工科视域下,培养具有创新创业能力的新型复合人才越来越受到重视。随着人机工程学的应用场景越来越多样化,学校应该立足当下,不断优化教育改革,实施产教融合,以适应产业发展的需求,同时通过建立团队竞争式学习方式激发学生学习兴趣和锻炼学生创新思维,注重理论与实践相结合,鼓励多学科交叉融合,并通过构建六维度教学评价课程体系,引导学生学有所用,提升学生的创新实践能力,以满足社会及行业对工业设计人才的新需求,促进“人机工程学”课程在人才培养中的发展。

参考文献:

[1]王欣.新工科背景下高校创新型工程人才的培养[J].学校党建与思想教育,2021(10):81-83.

[2]何良仆,何燕妮.落实“过程性”与“结构性”原则是实现数学教育价值的根本所在[J].西昌学院学报(自然科学版),2010,24(3):132-137.

[3]刘昂.设计理论课程多维交互教学模式研究:以《人机工程学》为例[J].工业设计,2019(11):40-41.

[4]MOK M M C.Self-directed learning oriented assessment[J].Dor-drecht Springer Netherland,2009,28(16):125-129.

[5]KOLB D A.Experiential Learning:Experience as the Source of Learning and Development[M].Jersey City:Pearson FT Press,2014.

[6]周楚轶,张帆,杨程.新工科理念下“设计思维表达”课程教学可视化改革研究[J].设计,2020,33(23):116-119.

[7]韩卫国,李永斌,苏颜丽.产教融合背景下本科院校工业设计专业实践教学模式研究[J].设计,2022,35(3):94-96.

[8]HURST A,NESPOLI O G.Comparing instructor and student verbal feedback in design reviews of a capstone design course:differences in topic and function[J].The International Journal of Engineering Educa-tion,2019,35(1):221-231.

[9]李培根.工科何以而新[J].高等工程教育研究,2017(4):1-4,15.

[10]戚玥尔.以创新思维与应用能力培养为导向的产品设计类课程教学改革与实践[J].设计,2021,34(7):78-80.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/61325.html