SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要:文章首先论述了相关背景,然后阐述了石油工程专业“传热学与传质学”课程思政教学策略,包括改革 教学模式、融入思政元素、强化实践活动、创新评价机制、突出价值引领五个方面。

关键词:课程思政,“传热学与传质学”课程,石油工程专业

2016 年,习近平总书记在全国高校思想政治工作 会议上强调:“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治 理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和 力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各 门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思 想政治理论课同向同行,形成协同效应。”[1]《教育部关 于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力 的意见》明确指出,要“把思想政治教育贯穿高水平本 科教育的全过程”,“强化课程思政和专业思政 。在构 建全员、全过程、全方位‘三全育人’大格局过程中,着 力推动高校全面加强课程思政建设”[2]。课程思政是党 对高校思想政治教育工作提出的新要求,是高校将学 生培养成德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业 建设者和接班人的重要途径[3]。

石油工程专业“传热学与传质学”课程是学生必 修的专业基础课程之一,该课程旨在使学生掌握热量 和质量传递原理与规律、换热设备的热工计算、质量 传递基础计算等基本知识,培养学生独立思考、分析 推导问题和简化工程问题的能力,为专业课程的学习 提供必要的理论基础 。基于此,本文拟对石油工程专 业“传热学与传质学”课程思政教学策略加以论述。

一、相关背景

课程思政与思政课程并不一样 。思政课程,即思 想政治理论课,是思想政治教育的理论课程 。而课程 思政是一种新的教育理念, 即在进行专业知识教育 时,潜移默化地引入德育、美育等方面的内容,发挥各 门课程的思政育人功能。从高校培育和塑造学生正确 的世界观、人生观、价值观的本质出发,课程思政强调 的是以全员、全程、全方位育人为引领,推进各类专业 课程与思想政治理论课同向同行[4]。

新的时代对于立德树人提出了更高的要求,因此 高校课程思政教学改革必须着眼新形势,并充分结合 不同学科知识特点[5] 。石油工程专业意在培养在油藏、 钻井、采油及地面工程方面理论过硬、能够依据工程 实际制定合理的设计施工方案、致力于“为国分忧,为 民奉献”的高质量石油工程技术人才[6] 。而“传热学与 传质学”课程是石油工程专业学生必修的技术基础课 程之一 。在教学中,教师不仅要将科学知识、工程知识 传授给学生,更应响应习近平总书记的号召,将爱国 情怀、坚定信念、奋斗精神、节能意识、传统文化等思 政内容融入课堂教学过程,以此培养能践行社会主义 核心价值观的时代新人。

二 、石油工程专业“ 传热学与传质学”课程思政教 学策略

(一)改革教学模式

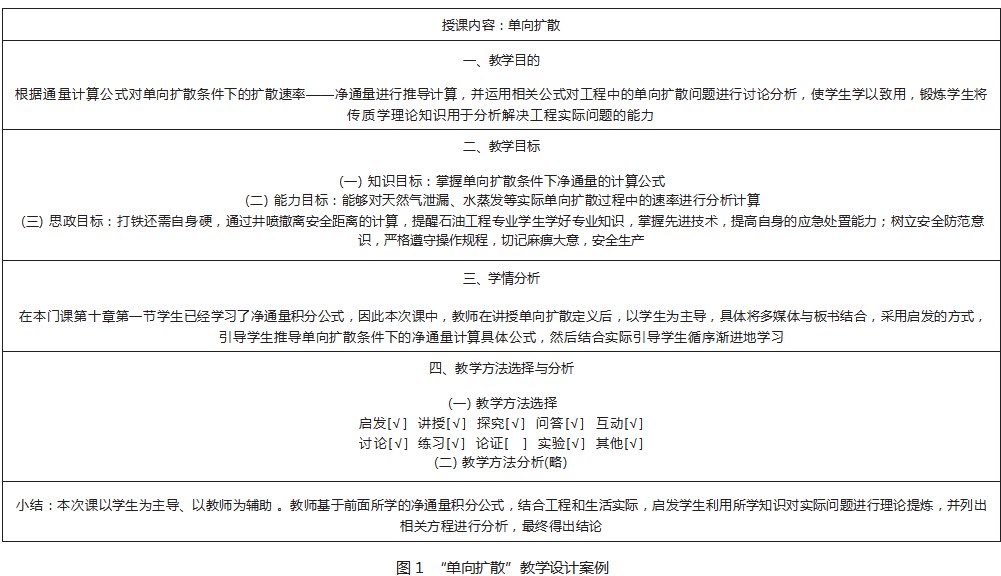

对于石油工程专业“传热学与传质学”课程来说, 传统的教学模式以教师为主,即教师在课堂进行知识 讲解,学生在课后通过作业和复习完成知识的掌握和 运用 。该模式下,教师在课堂上占据主导地位,掌控教 学进度 。近几年,随着教学改革的深入,翻转课堂等先 进的教学手段越来越多地被运用于课程教学 。如笔者 所在的热工教学团队就在教学中采用了传统讲授和 翻转课堂结合的模式[7],录制了微课视频,进而采用线 上线下混合模式进行教学;同时,还在教学设计中增 加了思政目标,通过在精心设计组织的教学过程中融 入思政元素,潜移默化地对学生进行思政教育 。相关 教学案例如图 1 所示 。教学中,教师通过播放动画及 视频、展示图片、讲故事、案例分析等方式向学生讲授 专业知识及思政内容,并引导学生针对具体案例进行 讨论,各抒己见,提高了学生的课堂参与性与主动性,取得了良好的教学效果,教学团队的各位教师多次获得各级教学奖励。

(二)融入思政元素

有学者认为,要明确课程思政各个主体的责任,并 提出了基于专业群的高校专业课程贯通教学模式[8]。 在课程思政的实施过程中,教师是教学的主体,在课 程思政教学中作用巨大[9] 。教师作为课堂教学的讲授 者,除了要具有过硬的专业知识,也必须具有较高的 政治理论水平,这给专业课教师课堂教学带来了新的 挑战 。针对石油工程专业“传热学与传质学”课程,教 学团队积极学习领会习近平新时代中国特色社会主 义思想,同时关心国际、国家大事,紧跟学科前沿,不 断提高自身政治素养;另外,针对各章节知识的特点, 教学团队深挖思政元素,将思政元素有机融入课堂教 学,避免牵强附会、生拉硬套,力争做到春风化雨、润 物无声。

1. 融入节能减排意识。在石油工程专业“传热学与 传质学”课程辐射换热内容的授课过程中,教学团队 介绍了温室效应产生的原因。气候变化是人类面临的 全球性问题,随着各国二氧化碳排放,温室气体猛增。 对此,我国提出了碳达峰和碳中和的目标。基于此,教 师要在教学中融入节能减排、低碳生活的意识,要求 学生在今后的课程设计、毕业设计及各类工程设计中 考虑环境、生态及安全等因素的影响,并鼓励学生在生活中养成节约能源、低碳出行的习惯。

2. 融入工匠精神 。石油工程专业“传热学与传质 学”课程中有很多经典理论、经典公式都来源于一代 代科学家和工程师的努力 。基于此,教学团队在课程 中融入了一些科学家的生平事迹 。例如,在讲述傅立 叶定律时,通过介绍傅立叶的生平事迹,启发学生要 不怕困难,坚持进行探索和研究,并教育学生任何理 论的提出都不是一帆风顺的,需要持之以恒地为之努 力,坚持就是胜利。

3. 融入国学经典。在石油工程专业“传热学与传质 学”课程传质学导论部分的教学中,教师可通过带领 学生诵读我国的经典诗句“迟日江山丽,春风花草香” “遥知不是雪,为有暗香来”等,引发学生对传质现象 的总结与思考 。如此,将我国悠久灿烂的文化经典与 枯燥的工科知识联系起来, 可培养学生的民族自信 、 文化自信,激发学生的爱国热情。

4. 融入方法论。类比法是石油工程专业“传热学与 传质学”课程很重要的研究学习手段 。在进行传热学 部分热阻教学时,教学团队采用的是热电比拟,即将 电学中的欧姆定律类比到传热学中,使学生更好地理 解和掌握多层壁面导热、多层壁面传热过程的相关计 算; 教学传质学中的斐克定律表达式时, 可将其与传热学中的傅立叶定律进行类比,从而帮助学生掌握公 式规律;也可以对传热、传质、传动量“三传”进行类 比,让学生找出三种不同传递过程的共性,并进行一 些定量关系比较。类比法的应用揭示了知识与知识之 间的联系,即以学生熟知的现象及规律引导其探索不 熟悉的现象和规律,可以起到事半功倍的学习效果,从 而教育学生要掌握学习方法,注意学科及各物理现象 之间的联系,善于发现并总结各学科及物理现象之间 的相通性和联系,做到融会贯通、举一反三。

5. 融入马克思主义哲学理论。教师可通过讲解集 总参数的应用条件, 告知学生对于工程问题的处理 方法:先忽略次要因素,再根据相应条件做适当处 理,由此引出马克思主义哲学思想中关于抓主要矛 盾的论述,即教育学生要学会分析事物的主要矛盾 和次要矛盾,分清主次,抓住主要矛盾和矛盾的主要 方面。

此外,石油工程许多生产应用都与传热传质的知 识有关,如天然气泄漏、井喷等都与气体的单向扩散 有关。故教师可通过计算井喷失控的安全撤离距离的 举例,教育学生要掌握先进的技术,提高自身的应急 处置能力,树立安全防范意识,严格遵守操作规程,安 全生产,为祖国加油,为民族争气。

(三)强化实践活动

习近平总书记指出:“道不可坐论, 德不能空谈。 于实处用力,从知行合一上下功夫,核心价值观才能 内化为人们的精神追求,外化为人们的自觉行动。”[10] 思政教育不仅需要学习各种理论、思想,也应该重视 实践活动在课程思政中的作用,让学生在实践过程中 提升精神品质和道德思想 。明代的王阳明提出了知行 合一的理论。知行合一的要求之一就是要做到理论与 实践的合一 。因为理论知识的内化和能力的培养离不 开实践活动;同时在实践活动中,学生的动手能力、思维能力也能得到提高。

基于此,课程团队制定了课外开放实验与课内 实验并行的方案 。课内开设了 2 个必修实验:“导热 系数测定实验”“空气自然对流换热系数测定”;4 个 选修实验:“液体导热系数测定实验”“空气强迫对流 换热系数测定实验”“换热器实验”“分子扩散系数 测定实验”。实验中,学生是主体,教师作为引导者引 导、启发学生探索实验 。实验前,教师应要求学生对 实验内容进行预习,熟悉实验仪器设备、实验原理和 实验步骤;实验中,教师应要求学生严格按照实验步 骤和安全守则规范进行实验操作, 并教育学生要有 安全意识,培养学生的动手能力;实验结束后,教师 应要求学生处理数据、分析实验中产生误差的原因、 完成实验报告, 以此培养学生严谨求实的态度 。 同 时,教学团队结合石油工程专业特色,依托学校本科 生创新实验平台开放创新实验, 每年指导多名本科 生参与开放创新实验大赛, 鼓励学生向科学家和大 国工匠学习,从而激发学生探索求知的兴趣,培养学 生锲而不舍的精神 。开放实验的模式是“教师布置题 目— 学生在教师指导下进行资料收集调研—研究探 索问题—解决问题—形成研究报告”。开放性实验不仅能让学生在实践中掌握专业技能, 提高学生的专 业水平,还能培养学生的实践动手能力和创新能力, 使知识与能力协调发展[11]。

(四)创新评价机制

传统的评价方法是学生学完一 门课后,教师出题 组织学生考试,并将考试成绩作为评价学生是否完成 该门课程学习的标准。这容易导致学生“平时不学,考 前突击,考后全忘”,对知识点的掌握不到位,也无法 将其灵活应用到实际工程中 。经过研究与实践,教学 团队对石油工程专业“传热学与传质学”课程的考评 方式进行了改革,考评指标及标准如表 1 所示。

考评中重视过程评价,而不再是只看卷面成绩。 在教学过程中,教师要在课堂上针对具体工程案例、 思政案例组织学生进行分组讨论, 并通过学习通等 课程平台进行课堂互动, 课后则要布置分组研讨作 业, 要求学生运用传热学传质学的知识针对某个具 体工程问题进行调研或应用 。 由于传热传质知识在 生活和工程中应用非常广泛, 故教学团队将书本知 识与工程实践应用结合起来, 针对石油工程专业的 特点,布置了科学调研等任务,以培养学生的应用能 力和创新能力,如“井筒温度场计算”“输油管道传热 过程研究”“保温管道调研”等。这些作业由教师和学 生共同参与评价,并将分数计入平时成绩 。通过案例 分析、研讨学习、合作学习等方式,学生可内化所学 的知识,做到学以致用,同时还能激发学生求知的动 力,培养学生不畏困难、团队协作,以及分析、解决问 题的能力。

除此之外,教学团队还设计了教学实验,通过开展 实验和撰写科研小论文培养学生的动手能力和严谨求 实的态度。同时,课内必修实验成绩计入课程成绩。

在期末考试中,除了传统的与传热学传质学书本 知识相关的计算题、判断题、选择题等考题,还增加了 相关的课程思政、工程应用、实验设计等内容,以便综 合考查学生该门课程的学习情况 。例如,请学生结合 所学传热学知识谈谈对碳达峰和碳中和目标的认识、 针对具体的工艺要求进行换热器设计、有针对性地提 出节能环保建议等。

(五)突出价值引领

将思想政治教育融入专业课程教学,可实现立德 树人的目标, 达到既能在价值传播中凝聚知识力量, 又能在知识传播中强调价值引领的教学效果[12] 。课程 团队的教师不仅具有渊博的知识 、深厚的教学功底, 还具有坚定的信仰。课程团队每周不定期地通过线下 或线上教研活动的方式,进行讨论、学习、研究,学习 最新的时政要闻、纲领文件,将课程思政内容融入具 体的章节内容, 并对已完成的课堂教学进行分析总 结,如此有效提升了教师的德育能力、专业素养。

调查发现,有 80%以上的大学生认为专业课和专 业课教师对自己大学期间的成长影响最大[13] 。不仅课 程团队的教师获得了各种教学成果奖 、教学竞赛奖 , 学生的思想境界也得到了显著提高。每年有大批本科 生本着严谨的态度、勇于创新的精神参加“互联网+”竞赛、“石油工程设计大赛”、“数学建模竞赛”等全国 性竞赛,并取得了优异的成绩 。 同时,每年还有多名 学生赴凉山 、阿坝等贫困地区支教 。毕业生在择业 时,也践行“为祖国加油,为名族争气”的大学精神, 响应“到祖国需要的地方去”的号召,奔赴新疆、内蒙 古等地建设祖国, 为国家的油气发展与能源安全贡 献了自己的一分力量。

三、结语

本文针对石油工程专业“传热学与传质学”课程 思政教学, 从传热传质的知识点出发, 挖掘思政元 素,构建对应的课程思政体系,对培养具有社会主义 核心价值观的时代新人具有非常重要的意义 。与此 同时,作为石油工程专业“传热学与传质学”课程教 师,应当不断提高自身修养,并不断探索课程思政教 学方式与途径,进而提升课程思政教学质量,落实立 德树人的根本任务, 培养德才兼备的石油工程专业 人才。

参考文献:

[1] 习近平在全国高校思想政治工作会议上强调:把思想政治工作 贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民 日报,2016-12-09(1).

[2] 教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力 的意见[EB/OL]. (2018 -10 -08) [2022 -04 -11].http://www.moe.gov.cn/ srcsite/A08/s7056/201810/t20181017_351887.html.

[3] 张玉明.课程思政教学改革开展的现状及优化路径[J].西部素质 教育,2022.8(5):72-74.

[4] 宋健刚,高明,阳甜甜,等.高校课程思政建设的热运用与冷思考[J]. 江苏高教,2022(5):86-90.

[5] 胡风霞.高校课程思政研究的主题演进、实施困境及四维指向[J]. 高校辅导员学刊,2022.14(3):36-40.

[6] 李年银,廖科熹,汤勇,等.工科专业课程思政探索与实践:以石油 工程专业采油工程课程为例[J].高教学刊,2022(14):189-192.

[7] 贾敏.石油工程专业热工系列课程翻转课堂的研究与设计[J].亚 太教育,2016(32):281.

[8] 何丽丽. 目标贯通与融合:高职专业群“课程思政”改革路径[J]. 中 国职业技术教育,2019(29):39-43.

[9] 马衍坤,刘静,唐明云,等.立足“四个面向”的基础课程思政元素 挖掘方法与应用:以传热学课程为例[J]. 中国地质教育,2022.31(1): 57-61.

[10] 习近平.青年要自觉践行社会主义核心价值观:在北京大学师 生座谈会上的讲话[EB/OL].(2014-05-04)[2022-04- 15].http://www. moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_176/201405/t20140505_167911.html.

[11] 王少琨. 当前高校创新创业课程教学改革对策探析[J].湖北函 授大学学报,2018.31(13):11-13.

[12] 牛富河.教育信息化 2.0 视域下信息技术助推教育改革发展进 程的思考[J]. 中国信息技术教育,2021(11):103-104.

[13] 徐艳红,马云驰.“双一流”背景下高校课程思政建设路径探析[J]. 对外经贸,2022(5):126-129.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/56507.html