SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要

校园是师生共同学习、生活的空间基础,其在校园文化建设上的积极作用常常被忽视。面对新时代、新形势、新要求,为创 建一所更理想的学校,北京中学顺应时代发展,积极引领教育变革,在校园建设过程中提出了校园生态三角模型,开展跨学科、 以学生为主体、以教学与育人为导向的项目化活动,使校园成为“连接师生的创新沃土”,也为涵养校园文化、培养创新人才、建 设未来校园提供了新思路。

[ 关键词 ] 校园空间建设,校园生态三角模型,项目化课程,跨学科教育,北京中学

通过项目式管理建设校园文化是教育变革的趋势。然 而,如何充分调动学生的主观能动性、在校园空间建设中 体现其教育意义是值得思考的问题。此外,我国的基础教 育普遍缺少培养学生创造性的跨学科学习体验。因此,如 何将充分利用的校园空间、学生主导的项目活动、学科融 合的教学体验糅合贯通,已是基础教育阶段教育变革潜在 的发展方向。

北京中学成立于 2013 年,致力于建设具有北京风格、 中国气质与世界胸怀的现代学校。为创建一所理想学校, 北京中学积极探索符合时代要求与学生成长规律的新型育 人模式,在全体师生的共同创建下,校园空间、校园文化 正一天一天、一点一点丰富起来。

一、集约规划,充分挖掘可利用的校园空间

近年来,城市的迅猛发展使得中心城区教育用地越发 紧张,教育的发展与进步对校园建设也提出了更高要求, 不少学校面临校园空间不足、学生活动范围局限等问题。 如何集约化设计建设功能发散、充分利用、以教育教学为 本的校园环境是校园规划建设需要解决的重要问题之一。

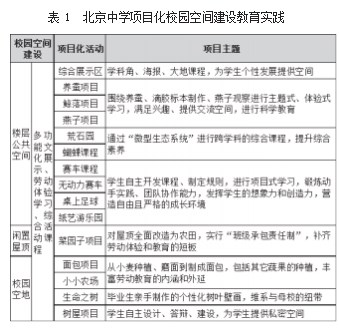

自成立以来,北京中学致力于挖掘校园空间的教学与 育人功能,除常规的教室、操场、食堂等公共空间外,开 展了一系列项目活动,充分开发了楼层公共空间、闲置屋 顶、校园空地的文化、教育功能,为孩子们营造一个与 传统课堂教学场所——教室相互补充的“第二教室”(见 表 1)。

比如,为补齐劳动教育的短板,将大片的闲置屋顶和 校园空地进行彻底改造。将这些土地分配到每个班级,实 行“班级承包责任制”,根据各自的情况、兴趣,查找资 料、翻土、萌芽、浇水、除虫、收获,让每个学生都能亲自参与劳动,在汗水、手茧中体会到生产不易。当蔬菜嫩 绿、瓜果成熟、吃上自己种的果实的时候,学生们则能够 收获满满一筐的喜悦。当然,劳动中不免遇到一些困难: 萌发率低、如何科学浇水、作物病害了怎么办、如何除虫 等。学生们相互之间会交流经验,也会向教师们请教,发 现问题的时候会利用科学的方法解决问题,在解决问题的 过程中实践科学生产。因此,劳动不仅仅是劳动,也是课 堂的外延。配合各科教师的指导、内化和升华,学生能够 在劳动实践中获得知识,充分发挥其教育性,在内心种下 坚韧不拔的种子,从劳动中感受到生产的艰辛和喜悦,锤 炼品格;也种下科学的种子,为促进我国农业发展蓄一分力、添一分希望。

从做中学,从学中做,围绕校园的空间建设开展项目 活动,形成开放的、多维的课外活动体系,能够激起学生 学习课堂知识、发现和探究新知识的兴趣,为学生的自由 发展创造土壤。

二、信任学生,开展以学生为主导的多层次项目化课程

如何在校园空间建设中探索建设校园文化是我们着力 思考的问题。为帮助学生更好地理解课堂内容、丰富学生 的课下生活、满足学生的兴趣爱好和关注点、培养学生的 实践协作和领导力,在常规的课程教学之外,在校园空间 建设的过程中,北京中学为学生提供了多层次的项目化课 程。考虑到基础教育阶段学生的发展规律,弱化了项目化 课程的研究属性和专业属性,并不致力于让学生在短短数 年里创造什么巨大的成果及实现突破,更侧重于学生的发 展以及在活动开展过程中让学生掌握科学常识、挖掘学生 的潜力。

小学部教学楼有一块不小的楼道,师生共同参与了这 片区域的建设。在学生的众多提案中选择了“赛车课程”, 成立四驱车俱乐部,并举行了四驱车双环竞速赛。孩子们 看着自己的战车在赛道上风驰电掣般地驰骋,尽情享受速 度与激情带来的快乐。当然,其中不乏科学教师的指导, 领略赛车中的科学知识。比赛不仅能培养学生们参与四驱 车比赛的浓厚兴趣,还能提升学生们的动手实践能力,使 其了解赛车的机械构成,形成比赛规则意识、团队协作能 力等;更重要的目的还是为满足孩子们的兴趣,营造快乐 的成长环境,使他们能够在轻松愉悦的氛围中不断学习, 健康快乐成长。

基于同样的师生共治理念,还建设了“ 纸艺游乐 园”“纸艺阅读区”“桌上足球”“无动力赛车”“文房四 宝”等空间项目。学生是这些项目的共同开发者和参与 者,规则也由学生们在开展的过程中磨合、确定。学校不 用刻意压制学生的个性,反而要充分信任学生。在项目开 展的过程中可能会产生一些冲突,有的是规则上的冲突, 有的是技术上的冲突,都由学生自主发现、讨论、咨询、 解决,教师更多的是作为指导者提供技术性的帮助、讨 论。冲突解决的过程既是学生个性完善的过程,也是学生 知识和能力突破的过程。

三、打破边界,创造多学科融合项目体验

目前我国基础教育阶段的科学教育现状令人担忧。大 多数学校都采取传统的分科教学,学科间的联系并不紧 密。这样的做法着重强调了学科内知识的系统性、深度和 难度,却损害了学科间的知识交联。然而,目前不管是生 活中的应用还是前沿科技的发展,都极大地鼓励着跨学科 的有效联结,从而实现新的理解、新的发现。为符合新时代的发展需求,中学应致力于为学生提供多层次的、跨学 科的课程体验和学习机会,比如,STEM 课程、项目式课 程等。

在校园空间建设中充分挖掘其教育价值、科学价值是 我们的另一个着力点。在北京中学校园建设的过程中,通 过项目化活动的形式,除了满足学生的兴趣、热情,我们 格外注重各项目空间潜移默化的育人功能,为学生提供创 造性的跨学科学习体验,加强各学科内、学科间的知识联 结,逐渐形成更具稳定性、发展性的知识网络。

在教学楼里专门开辟了一片区域,叫作“北中荒石 园”,在这里开设了“昆虫课程”。这里养殖着金斑蝶、大 帛斑蝶、象鼻虫、竹节虫等各类昆虫以及其他一些小微动 物。这里是开放的,每个课间,孩子们都可以自由地观 察昆虫们的一举一动,并把观察到的情境与产生的疑问都 详细记录下来,一个个俨然都是小“法布尔”。我们还用 蚊帐搭建了一座“蝴蝶乐园”,在一盆绿植上挂满了各类 蝴蝶的蛹。我们希望孩子们能亲眼见证蝴蝶破茧成蝶的过 程,并在观察和体验中理解生命、热爱生命。项目组的教 师们一起搭建蚊帐、设计并实施多学科融合的蝴蝶课程。 科学教师引导学生了解蝴蝶的身体结构、生活习性以及生 命史,语文教师设计了文学课程—— “写观察日记”,带 领学生一起观察、品味蝴蝶破茧的喜悦,用笔书写一个个 有关生命的故事。美术教师设计了自然笔记课程,精心准 备各种素材,指导孩子们用自然笔记的方式记录对蝴蝶的 观察。学生们全情投入,一篇篇观察日记、自然笔记,不 仅记录着蝴蝶生命的蜕变,更记录着孩子们的成长和进 步。多学科融合的教学方式,帮助学生多方面、多角度地 开展学习活动。借助蝴蝶,学生进行观察、记录、绘画、 创作、 研究等活动,综合素养得以提升。

如此,我们坚持打破各学科间的壁垒,抓住校园空间 建设的契机,通过各色项目化活动,设置多领域、跨学科 的课程,致力于为学生提供尽可能多的教育体验,加强学 科间的知识联结、提升学生的能力素养、培养全面发展的 人才。

四、总结

为了创建一所更理想的学校,北京中学积极顺应时代 发展、引领教育变革,基于学科融合、师生共建共治目标进 行了项目化校园空间建设。学校努力挖掘各 项目空间潜移默化的 育人功能, 目前学校所有建成的空间 项目很好地打通了课上与课下、课程 与环境、游戏与课程、玩耍与生活的 边界,让融合和泛在学习可以在校园 自由地发生,给师生一个充沛、自由、 民主的世界。笔者基于北京中学项目 化空间建设实践阐述了校园生态三角 模型。该模型包含三重思考:充分利 用的校园空间、学生主导的项目活动、 教师提供跨学科融合教学体验。笔者 认为,一个理想的校园空间不应只是 师生共同学习、生活的物理空间,更 是承载校园文化的创新空间;不仅需 要建设更合理、更包容的有形的校园 空间,还应将学生的思维空间、个性 空间、各学科之间的融合等无形的空 间包含进来。基于此理念,我们通过 规划设计集约型、多功能型、开放型 的校园空间,充分调动学生的主导性、 主动性,师生共同设计,建设民主共 治、严格且自由的校园文化。我们旨在将校园建设成为一个有机的、灵活 的、稳定的、发展的校园生态系统。 这个校园生态系统包含了校园空间、 教师和学生三个因素。

其中,校园空间是“环境因素”, 是师生共同学习、生活的空间基础、 物质基础。我们充分挖掘校园空间, 不管是走廊、楼道、墙面,还是楼顶、 校园绿化带、电影院,都是我们着力 改建、积极变革的对象,为教师和学 生的发展点奠定基础。教师和学生则 是这个校园生态系统的“生物因素”。 我们致力于建设更加和谐、发展的师 生联系,在校园空间建设中开展了众 多项目化活动。以学生为主体,让学 生自主选择及开展项目活动,教师则 主要起主导作用。我们崇尚学科间的 融合,在项目化校园空间建设中为学 生创造更多的多学科融合的教学体验。 基于校园生态三角模型,我们致力于 塑造具有北中特色的校园文化,并为 校园建设者提供新的思路和出发点。

参考文献:

[1] 陈 罡 . 冲 突 与 融 合: 面 向 未 来 的 学 校 课 程 [J]. 中 小 学 管 理, 2021(01):23-26.

[2] 李泽林 . 分科教学 : 历史、 问 题 与 趋 势 [J]. 教 育 史 研 究 辑 刊, 2014(02):81-88.

[3] 刘乃忠,刘立波,刘爽 . “行 走的观察”返回自然的生物学 [J]. 中 国现代教育装备,2021(360):5-7.

[4] 任炜东, 岳蕾, 刘乃忠 .STEM 教育的探索与思考—— 以北京中学的 STEM 教育实践为例 [J]. 中小学数字化 教学,2019(2):59-62.

[5] 王殿军 . 面向未来的教育创 新 [M]. 上海 : 华东师范大学出版社, 2020:3-27.

[6] 夏青峰 . 自主 · 实践 · 育人 : 面向未来的学习方式变革 [J]. 中小学 管理,2021(01):20-22.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/53681.html