SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】在“一带一路”建设背景下 , 中国需要大量的外语人才进行语言文化的互通。汉语国际教育专业作为 担负培养汉语国际推广和中外文化交流人才使命的专业 , 培养能够运用外语来传播汉语和汉文化的复合型人 才是其最终培养目标 。 因此 ,在汉语国际教育专业进行双语课程建设 ,提高专业师生双语能力是十分必要的。 论文基于江西高校双语课程建设现状分析的基础上 , 以《中国文化概论》课程为例 ,探讨汉语国际教育专业双语 课程建设可行性及实践 , 以期探索出一条适合汉语国际教育专业双语课程建设的路径。

【关键词】一带一路,双语课程,《中国文化概论》可行性,实践

作为高等学校本科教学质量与教学改革工程之 一 ,特别是自《关于启动 2007 年度双语教学示范课程 建设项目的通知》(教高司函[2007]137 号)文件发布以 来,国内各大高校为了培养双语教学师资,提高学校 双语教学水平 , 纷纷推动双语教学示范课程建设项 目。2007 年至 2010 年,国家共建设国家级双语教学示 范课程 500 项,但是主要集中在信息、金融、生物、医 学、法律等学科领域。 而后十余年来,教育界、学术界 从未停止过对双语课程建设的理论思考与实践探究。 但是汉语国际教育专业作为具有国际化特色的新专 业,双语课程建设起步晚,成效少。“一带一路”倡议的 提出为江西高校汉语国际教育专业双语课程建设带 来了新的机遇与挑战。

1.江西高校双语课程建设现状

1.1“双语课程”概念界定

学术界对于“双语课程”的概念有着不同的说法, 杨四耕认为“广义的双语课程体系涵盖以汉、外两种 语言作为教育媒介的各类课程,而狭义的双语课程体 系则特指用一门外语作为教学媒介语的课程体系。”[1]

论文讨论的双语课程是狭义的概念,指的是使用 外语作为教学媒介语的课程。这里的课程是对教育的 目标、教学内容、教学活动方式的规划和设计,是教学 计划、教学大纲等诸多方面实施措施的总和。 双语是 指汉语和英语两种语言。

1.2 江西高校双语课程建设现状

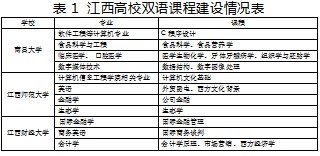

课题组通过问卷、访谈和数理统计等多种研究方法,结合双语教学理论研究,对江西高校双语课程建 设现状进行调查研究。调查发现,江西各大高校都先 后在不同专业开设了双语教学课程。笔者选取南昌大 学、江西师范大学、江西财经大学作为研究对象,三所 高校双语课程建设现状如表 1 所示:

笔者通过问卷调查、座谈、个别访谈的形式对以上 三所高校 300 名学生对专业双语课程建设的态度进行 了抽样调查 , 调查结果显示,23.5%的学生表示对专业 双语课程建设特别满意,53.9%的学生对专业双语课程 建设比较满意,19.7%的学生对专业双语课程建设不满 意,2.9%的学生对专业双语课程建设无想法。

由此可见,学生对专业双语课程建设现状总体来 说比较满意。这说明江西省各大高校在双语课程建设 方面下足了功夫。 江西省教育厅于 2008 年将全省高 校双语教学示范课程建设列入了“质量工程”项目。江 西共 19 个院校的 100 门课程被列为首批双语教学示 范课程。但是,汉语国际教育专业并无课程上榜,可见 汉语国际教育专业双语课程建设任重道远。

1.3 江西高校汉语国际教育专业双语课程建设现状

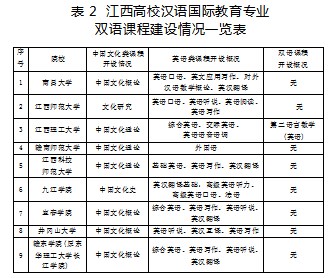

据统计 ,全国总共 376 所学校开设汉语国际教育 专业 ,其中江西共 9 所 。汉语国际教育专业旨在培养 具备中英“双语言”和“双文化”能力的中国文化传播 的使者 , 因此 ,语言类和文化类双语课程的建设至关 重要。笔者主要调查了江西 9 所汉语国际教育专业开 设院校中国文化类课程、英语类课程和双语课程开设 情况 ,排名不分先后 ,具体见表 2.

由表 2 可见 , 江西各大高校汉语国际教育专业双 语课程建设成果十分单薄 。虽然各高校都重视培养学 生的语言能力与文化能力 , 但是两个能力的培养是割 裂的。作为中华文化传播的使者 ,不仅要了解中国文化 , 会说外语 , 更重要的是具备用外语进行中华文化传播 的能力 ,而江西相关高校在这方面做得远远不够。

有鉴于此 ,推进双语课程建设 ,帮助学生在习得 文化的同时掌握语言以及学习语言的时候理解文化 , 培养具有“双语言”和“双文化”能力的汉语国际推广 人才势在必行。

2.汉语国际教育专业双语课程建设实践探索— 以《中国文化概论》为例

笔者选定以中国传统文化为主要教学内容的《中 国文化概论》课程为例 ,从该课程双语课程建设的具 体实践入手探讨双语课程建设实践中的相关问题 , 以 期探索出一条适合双语课程建设的路径。

2.1《中国文化概论》课程介绍

《中国文化概论》是汉语国际教育专业本科的必修 课程 。作为汉语国际教育的一门基础课 ,其研究对象 是中国传统文化 。课程着重介绍、讲述中国文化的发 展历史与传统文化的思想价值 , 旨在培养学生对中国传统文化的认识与理解 ,涉及内容广泛 ,包括哲学、宗 教、史学、文学、艺术、教育、科技等几个方面 。作为汉 语国际教育专业学生 ,掌握中国传统文化且能够用外 语传播传统文化至关重要 , 因此 ,《中国文化概论》双 语课程建设也十分必要。

2.2《中国文化概论》双语课程建设可行性及实践

论文主要从教学对象、师资队伍、教材选用、教学 模式、教学方法等方面进行讨论。

(1)教学对象。根据笔者两轮实践教学验证 ,面向 高年级学生的双语课程建设效果优于面向低年级学 生的双语课程建设效果 。以笔者所在赣东学院为例 , 根据 2016 版人才培养方案 ,《中国文化概论》课程开设 于第 3 学期 , 根据 2020 版人才培养方案 ,《中国文化 概论》课程开设于第 5 学期 ,面向大三学生的双语课 程建设效果优于面向大二学生的双语课程建设效果。 一方面 ,高年级学生在课堂教学环节表现出了更高的 适应性与参与度。大部分学生不仅在课堂上能用英语 参与发言 ,也能适应英语口头报告、英语视听练习等 教学手段 。另一方面 ,高年级学生课程考核成绩表现 更加优秀 。课程安排了一次全英文试卷课内测验 ,一 次双语测试试卷(中英试题各占 50%) ,经过试卷样本 对比分析 ,在试卷难易程度相近的前提下 ,高年级学 生成绩表现更加优秀 ,80 分以上学生占 39% , 而低年 级学生仅占 23%。

笔者分析原因 ,第 5 学期学生已经完成了现代汉 语、古代汉语、中国现当代文学史、中国古代文学史、 文学概论等中国语言、文学类课程的学习和大学英语Ⅰ、大学英语Ⅱ等外语类课程的学习 ,学生有了一定的 文化知识和语言能力积累。专业在第 5 学期同时开设 有英语语法、英语写作、英语听说等对外汉语教学方 向课程 ,学生在同一学期可以获得充足的英语课堂环 境 ,这也为该学期《中国文化概论》课程建设双语课程 提供了助力。

(2)师资队伍 。《中国文化概论》双语课程建设的 目的是为了提高学生使用英语进行中华文化传播的 能力 ,而其中能力培养的关键就是能够准确、流利地 用英语进行中国文学、文化、史学、哲学、宗教、艺术等 相关方面专有名词的表达。这就要求教师不仅要有足 够的中华传统文化知识积淀 ,还要有丰富的相关英语 词汇积累 , 以及流利的英语口语表达 。一般高校常见 的双语师资队伍是由中文专业英语基础好的教师及 英语专业中文功底好的教师组成 。根据《本科专业类教学质量国家标准》,《中国文化概论》是英语翻译专业 的核心课程 , 部分高校英语语言文学专业也开设了 《中国文化概论》课程作为专业选修课程 , 因此 ,《中国 文化概论》双语课程师资方面选择英语专业教师或者 具有本科英语学习背景的汉语国际教育专业教师更 易于实现。

(3)教材选用。据笔者调查 , 目前市面上适用《中 国文化概况》课程的教材主要有全中文教材、全英文 教材以及中英对照教材三个类别。据笔者统计 ,近 10 年来共出版课程相关教材 22 本 , 其中全中文教材 17 本 ,全英语教材 4 本 , 中英双语教材 1 本 。目前汉语国 际教育专业《中国文化概论》课程广泛使用的是全中 文教材。笔者在两轮教学实践中分别选用了一套全中 文教材 ,一套全英文教材。学生反映 ,全中文教材容易 理解 ,但是对学生双语能力的提升帮助不大 ,而全英 文教材部分章节文章篇幅长 ,生词量大 ,学生普遍反 馈存在理解困难。 因此 ,适应汉语国际教育学生英语 水平的双语教材的严重缺乏是掣肘双语课程建设的 重要因素 。要保障双语课程建设效果 ,推进双语教材 研发 ,尤其是高校汉语国际教育教师自编校本双语教 材迫在眉睫。

(4)教学模式。常见的双语教学模式有“浸入型”“保 持型”“过渡型”三种[2] ,其主要由学生英语水平而决定。 韩建侠在《我国高校进行双语教学学生需具备的英语 水平》一文中指出大学生英语四级成绩可以作为高校 学生进行双语教学英语水平储备的测试工具[3]。就目前 情况来看 , 由于江西高校汉语国际教育专业双语课程 建设皆处于起步阶段 ,综合考量师资、教学用书、学生 英语掌握程度等各方面因素 ,基于汉语国际教育专业 大三学生大学英语四级通过率与英语专业大一学生 大学英语四级通过率相近的前提 ,笔者认为 ,汉语国 际教育专业双语课堂英语使用程度不得高于大学英 语本科一年级英语使用程度。 根据笔者调研数据统 计 ,《中国文化概论》课程有 79%的学生倾向于过渡型 教学模式 , 即教师由浅到深、由易到难循序渐进增加 英语应用,弱化课堂汉语的使用乃致实现全英文教学。

(5)教学方法。 双语课程建设的目的是帮助学生 在学习专业知识的同时提高英语运用水平 , 因此 ,传 统讲授式的中文课堂不再适应教学需求。双语课程建 设中 ,更应突出“以学生为中心、以需求为动因 , 以问 题为基础”的教改理念[4]。依据汉语国际教育专业复合 型人才的培养目标 ,《中国文化概论》双语课程主要可采取以下教学方法:①“视听型教学法”,如教师可播 放全英文或双语中国文化讲解音频、视频并组织口语 实践练习 , 锻炼学生双语听力理解与口语表达能力; ②“任务型教学法”,教师可布置学生自主完成主题任 务调研 ,如中国宗教文化、中国礼仪文化、中国饮食文 化等 ,并以英语报告的形式提交调研成果;③“情境式 教学法”,如讲解中国婚俗文化、中国节日文化时,可 安排全体学生进行婚礼、节日等装扮 ,教师指定学生 用英语主持婚礼或节日仪式 ,其他学生亲身体验。此 外 ,还有小组讨论、头脑风暴、口头报告等教学方法与 手段皆可运用于双语课程建设中 ,不断提高学生课堂 参与度与增强学生课后实践 ,充分调动学生学习主动 性和积极性 , 培养学生发现问题和解决问题的能力 , 教师讲与学生练相结合、课堂内与课堂外相结合 ,在 有限的课时里提高教学效果 ,培养应用型、复合型人 才。

3.结语

“一带一路”为汉语国际教育专业双语课程建设提 供了新的发展机遇 , 以上所述只是就影响《中国文化 概论》双语课程建设主要因素的讨论 ,汉语国际教育 专业不同高校、不同课程双语课程建设条件有所区别,因 此在建设路径上也应该有所差异 ,但是总体上应该综 合考量课程性质、教材、师资、学生英语水平等因素的 影响 ,选择适应校情的教学模式 ,充分运用双语教学 方法与手段 ,培养汉语和汉文化传播的复合型人才。

参考文献:

[1]陈玉琨.课程改革与课程评价[M].教育科学出版 社,2001:4-5.

[2]程娟.江西高校汉语国际教育专业开展双语教 学的思考[J].东华理工大学学报(社会科学版),2018.37 (3):280.

[3]韩建侠.我国高校进行双语教学学生需具备的 英语水平[J].现代外语(季刊),2007.30(1):65-72.

[4]陈艳丽.基于国际化办学的财经类院校双语教 学问题研究[J].东北财经大学学报,2010(9):84-87.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/52311.html