SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:文章首先阐述了无机化学课程教学中课程思政应用的困境,然后提出了无机化学课程教学中课程思政应用的路径,接着分析了无机化学课程教学中课程思政应用的效果,最后对无机化学课程教学中课程思政的应用进行了反思。

关键词:课程思政;无机化学课程教学;唯物辩证法

2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,高校要“使各类课程与思想政治理论课同向同行”[1]。课程思政是通过构建全员、全过程、全课程育人格局的形式,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,把立德树人作为教育根本任务的一种综合教育理念。培养人才是高校的根本任务,即高校要强调对人才全方位的培养,不仅要教学生掌握专业知识和技术能力,还要教育学生坚定理想信念、树立家国情怀,促进学生心理健康素质与思想道德素质、科学文化素质协调发展,提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养,让学生成为全面发展的人才[2-3]。那些认为育人只是思想政治理论课教师和辅导员的事,与专业课教师没有关系的观念和思想是错误的。因为思想政治教育的最高境界应该像春雨一样“润物细无声”,所以专业课教师在育人上也可以大显身手[4-5]。

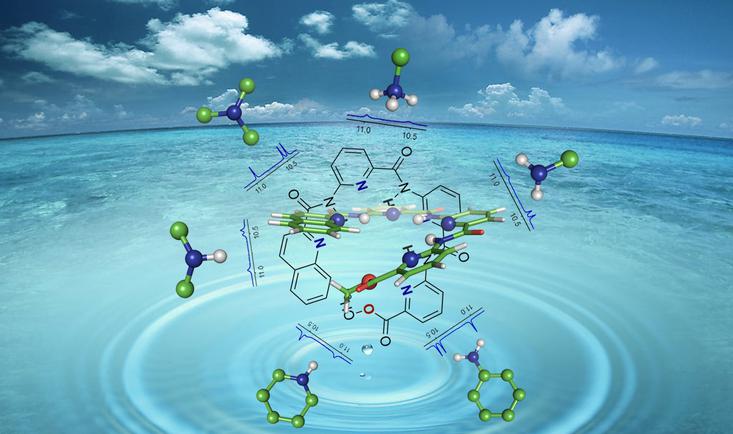

在化学化工的专业基础课中,无机化学课程通常在大一的第一、第二学期开设,对刚入学初步接触专业课的大学生的人生观和价值观影响较大。无机化学课程包含丰富的哲理和辩证法思想,蕴含着众多思政元素,是课程思政的良好载体,若好好利用可以大有作为[6-7]。下面本文尝试探讨在无机化学课程教学中应用课程思政的策略,以便教师在讲解专业基础理论知识时合理地结合人文素养教育和意识形态知识,做到具体问题具体分析,促使学生形成健康的价值观和人生观。经过对几届学生的调研跟踪,笔者发现以“盐溶于水”的方式将思政环节导入专业课程学习,能提高大学生对专业知识的掌握水平及解决真实问题的能力。

一、无机化学课程教学中课程思政应用的困境

(一)学生思想状况亟须引导

从高中步入大学,这一阶段学生的思想总体上是正面、积极进取的,但经过长时间的高考竞争,在终于考上大学后,其在思想上难免存在懈怠,再加上很多高中教师都会有意无意地向备考学生宣传“大家努努力,考上了大学就可以放松了”的理念,导致他们忽视了大学阶段的专业学习。同时,学生长期接受高中阶段的学科教学方式,容易只关注专业知识和技能的学习。因此,作为学生接触的第一门专业课,无机化学教学开展课程思政是必要的[8]。

(二)教学形式单一

近几年,课程思政融入专业课教学已经十分普遍,但教师一般采用“漫灌式”或“点到为止”的单一教育模式,不能充分挖掘出无机化学课程中的思政元素,或者不能合理地将思政元素合理灵活地运用在课程教学中,因此难以有效保证学生较好地理解和运用专业课程中的思政知识。

二、无机化学课程教学中课程思政应用的路径

笔者现结合唯物辩证法,对无机化学课程教学中课程思政应用的路径加以论述。教师要通过将马克思主义理论与无机化学思政元素有机融合,帮助一年级新生树立正确的人生观、价值观,告诉他们要向为人类文明做出杰出贡献的科学家一样,持之以恒地学习。同时,教师在专业课堂上介绍思政元素时,要避免应用传统的思政课教学模式,让学生产生“生搬硬套”“大水漫灌”的感受,而要“润物细无声”地开展思政教育。在马克思主义哲学中,唯物辩证法是关于联系与发展的科学,其最基本的三个规律分别是质量互变规律、对立统一规律和否定之否定规律。质量互变规律中,量变与质变是事物运动发展的最基本的两种形态,任何事物都有质的规定性和量的规定性,都是质与量的统一,事物的发展变化表现为由量变到质变和由质变到量变的质量互变过程。对立统一规律又称矛盾规律,是唯物辩证法的实质和核心,它揭示了事物发展的源泉、动力和实质内容。矛盾既有同一性,又有斗争性,它是事物固有的两种相反的但又相成的基本关系。矛盾的同一性是指矛盾双方处于同一个体系中,双方相互依存。矛盾的每一方都同对立的一方相互依赖着,不能孤立存在而发展。不仅如此,矛盾的双方具有渗透和相互包容的特性,并且可以相互转化,只是由于矛盾的性质不同而有区别。矛盾的斗争性是由于矛盾的相互排斥造成的[9]。马克思主义理论总结的是抽象的、系统的规律,下面笔者将列举一些唯物辩证法与无机化学结合的案例,以供同行借鉴。

(一)质量互变规律的应用

人类在认识微观世界粒子的过程中有很多不同的认知。1808年,道尔顿立足“化学哲学新体系”提出了物质由原子组成,原子不可再分,原子论圆满地解释了当时已知的化学反应中各物质的定量关系,这也是人们从宏观到微观的初步认识。1897年,汤姆逊通过放电实验发现了带负电荷的粒子,也就是电子,密立根测定了电子的电量,随后又有了质子、中子的发现。科学的发展总是伴随着新问题的不断出现。经典的物理学和量子物理学出现了矛盾冲突,不同的实验验证了电子既具有粒子性,又具有波动性。1923年,法国物理学家德布罗意总结提出微观粒子具有波粒二象性的德布罗意方程:λ=h/p,该公式指出实物粒子和光、电子一样既具有波动性,也具有粒子性,从这个公式中可以发现当粒子的质量逐渐增加,在某一临界点,由于波长太短很难觉察或无法测量,就不能同时观察到粒子的波动性和粒子性,也就是量变引起质变[10]。

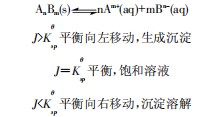

沉淀溶解平衡遵循的原则是溶度积规则,即对于任何沉淀溶解平衡:

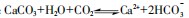

学生都知道“水滴石穿”“钟乳石”的自然现象,其实际发生的是如下反应:

当不溶解的石灰石(CaCO3)长时间地被雨水浸泡,且雨水中的Ca2+和HCO浓度较少,就会出现该反应,即CaCO3逐渐溶解,而根据平衡移动原理反应正向移动,日积月累下,就会由量变引起质变,使石灰石溶解为含有

Ca2+和HCO的硬水。山洞顶部CO2分压较低时反应又会向逆向移动,与硬水反应沉淀出CaCO3。另外,这个反应正向是放热反应,加热硬水时反应逆向移动,促使产生的CO2放出,使CaCO3作为水垢析出。在这个例子中,量变导致质变的变化是很明显的。通过这个案例,学生可以深刻地了解质变量变过程,从石灰石溶解成硬水、硬水析出钟乳石、硬水变为水垢的过程理解事物总是不断变化的。

CaCO3的分解在无机化学的热力学章节也是非常重要的知识点。讲解这部分知识点时,教师一般会先引入化学反应正向自发的判断依据:焓变、熵变,大多数反应是放热反应,也有少数反应是吸热反应,但总熵增加是自发的。碳酸钙分解就是这样正向吸热、熵增的例子,当反应条件达到转变温度时,量变就会引起质变,碳酸钙就会分解为CaO和CO2。在讲解这部分知识时,教师还可以引入我国明朝著名政治家于谦所作的一首诗《石灰吟》:“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。”于谦在诗中以石灰做比喻,表达自己为国尽忠、不怕牺牲的意愿和坚守高洁情操的决心,而这也恰恰是当代大学生最应该学习和颂扬的人生观和价值观。

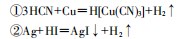

另外,许多教师和学生都认为无机化学元素部分只要死记硬背就可以了,但实际上元素部分的许多化学反应都是有条件的,而不是一成不变的。例如,对于金属活动性顺序表,高中化学认为比氢活泼性差的金属不能将氢从酸中置换出来,但是在适当条件下,如酸根阴离子和相应的金属离子形成稳定的配合物或难溶的盐时,某些金属就可以将氢从酸中置换出来。具体而言,可参考下面两个反应。

在第1个反应中,由于Cu+和CN-形成了稳定的配离子[Cu(CN)3]-,降低了Ecu+/cu,增强了还原态Cu的还原性,当愈来愈多的CN-离子和Cu+离子形成稳定的配离子,Cu的还原性会增加得更多,最终它可以将氢从酸中置换出来。在第2个反应中,由于Ag+和I-可以生成难溶的化合物AgI,降低了EAg+/Ag,提高了还原态Ag的还原性,当愈来愈多的I-离子和Ag+离子形成稳定的配离子,Ag的还原性会增加得更多,从而能将氢置换。这两个例子都可以用量变质变进行解释。

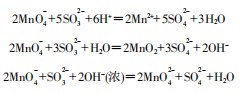

量变引起质变是由于量变的累积造成的,对于某些变化,累积程度不同,可能发生不同的质变。例如,高锰酸钾是实验室中常用的氧化剂,它可以和还原剂Na2SO3发生氧化还原反应,但是在酸性、近中性和强碱性条件下,它的还原产物分别是Mn2+、MnO2、MnO4,化学反应如下。

(二)对立统一、否定之否定规律的应用

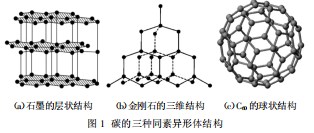

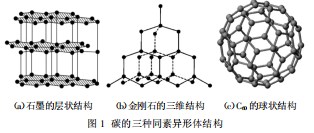

元素这部分知识繁多,学生学习时容易混淆。以碳元素这一章节为例,金刚石和石墨是碳的同素异形体。金刚石硬度最高、不导电,而石墨润滑性、导电性良好。晶体结构研究发现,石墨是层状晶体,金刚石是原子晶体。石墨中的C原子首先采用sp2杂化形成以六边形苯环为基础的大π离域共轭体系,然后通过层与层之间的π-π相互作用形成层状结构。金刚石则是每个C原子采用sp3杂化形成三维结构。同是以碳为节点,由于内部结构不同,导致这两者之间的性质产生矛盾。但矛盾也是可以相互转化的,热力学研究发现,石墨在高温高压条件下可以被转化为金刚石。石墨转变为金刚石时,石墨晶体结构被破坏,石墨中层与层之间不牢固的π-π作用结合力在高温高压下被拉断,将石墨的六边形苯环形成的平面上碳原子间的sp2杂化共价键打开,使碳碳原子之间的结合按sp3杂化的要求,有规则地结合成三维立方面心结构,即由石墨的层状结构转变为金刚石结构。石墨转变为金刚石,即便在高温高压、铬铁和铂等作催化剂下反应速率仍不大。反之,金刚石在隔绝空气的条件下加热到1 000℃时即可转变为石墨。这两种性质矛盾的碳元素单质互相转化的案例说明物质世界里矛盾转化是可行的,但需要注意的是,从量变转化到质变还需要外力来促成。

基于上述两种碳单质的矛盾相互转化的实验,20世纪80年代中期,英国天体化学家克罗脱怀疑某个天体的大气层是氮和碳的化合物。克罗脱决定将石墨和氮气放在一起,在模拟外太空环境的条件下对石墨和氮气进行混合高能辐射反应,并对反应后得到的产物进行质谱分析,结果发现有一个成分的最大离子峰在720左右,和60个碳原子的分子量接近,但用两种常见的碳单质石墨和金刚石结构难以推测这种结构,于是又产生了一组新的矛盾。科尔用折纸游戏折叠出C60的结构,他将结果发表在Nature(《自然》)上,验证了1971年日本科学家大泽映二所著的《芳香性》一书中描述的C60分子的设想,轰动世界。1996年10月,史沫莱、克罗脱、科尔三人被瑞典皇家科学院授予诺贝尔化学奖。C60又名足球烯,也叫富勒烯(Fullerene),也是石墨、金刚石的同素异形体,晶体结构表征显示,C60分子有60个顶点和32个面,32个面中有12个正五边形、20个正六边形,表明这个分子具备高度对称的结构,其化学性质十分稳定,并且不具备游离的碳原子支链或不饱和价键,处于顶点的碳原子与相邻顶点的碳原子采用近似于sp2杂化轨道重叠形成σ键,每个碳原子的三个σ键分别为一个五边形的边和两个六边形的边。碳原子杂化轨道理论计算值为sp2.28,每个碳原子的三个σ键不是共平面的,键角约为108°或120°。每个碳原子用剩下的一个p轨道互相重叠形成一个含60个π电子的闭壳层电子结构,因此在近似球形的笼内和笼外都围绕着π电子云。从结构分析可以看出,C60与我们熟悉的层状石墨和三维金刚石有不同之处,也有些相同之处,这正是矛盾可以互相渗透和包容的实例,结构如图1所示。而且正是因为C60的特殊结构使得它兼具了石墨和金刚石的一些共同性质和不同特点,其具有金属光泽,有超能导、强磁性、耐高压、抗化学腐蚀等优异的性质,在光、电、磁等领域有潜在的应用前景。在C60研究推动下,1991年,日本NEC电子公司的饭岛博士发现了更加奇特的碳结构——碳纳米管,进一步推动了碳的同素异形体的发展,这恰恰就是唯物辩证法的根本法则——矛盾论中“新事物都是在旧事物之中萌芽生长起来”这一重要论述的实例。

在形成共价键时,由于原子核带正电,故原子之间肯定存在斥力,同时电子带负电,故电子之间也存在斥力,但是电子和原子核之间存在吸引力,当斥力和引力达到平衡时,共价键也就形成了。在共价键的形成过程中及共价键形成以后,对立的引力和斥力将永远同时存在于同一个体系中,正是由于这种斥力和吸引力同时存在,才导致成键双方的原子不能无限地靠近,而是保持最合适的距离使斥力和吸引力达到平衡,这样分子才能稳定地存在。从这个案例可以发现,矛盾是时时刻刻存在的,永远都不会消除。

无机化学中酸和碱是一对矛盾,它们是同时存在的、相互依存的。在酸碱反应中,不能只有碱而没有酸,反之亦然。根据酸碱质子理论,酸是质子给体,而碱是质子的受体,也就是从酸中夺取质子。正是由于酸能够给出质子,碱才能得到质子,才能成为碱,也正是由于碱能够接受酸给出的质子,酸才能成为酸,否则酸给不出质子成不了酸、碱得不到质子成不了碱,所以二者是既对立又相互依存的。另外,酸给出了质子的部分,也可以接收质子变为碱,而碱接收质子后的部分也可以给出质子成为酸,因此酸和碱是可以相互转化的,两者相互联系、不可分离。在一定的条件下,某物质可以给出质子,也就是说它是酸,这是对自身的肯定,但是一旦给出质子以后,它就变成酸的对立面:碱正是由于存在这种给出质子的能力,造成了自身的否定,肯定中包含了否定,而条件合适的时候,碱可以得到质子变成酸,否定中也包含了肯定,肯定和否定之间可以相互转化,这与自然辩证法中的否定之否定规律非常吻合。

氧化还原也是一类重要的化学反应,失去电子的反应为氧化反应,得到电子的反应是还原反应。得到电子的物质为氧化剂,失去电子的物质为还原剂。氧化剂和还原剂、氧化反应和还原反应是两组矛盾,它们具有不同的性质,但是它们在同一个体系中相互依存,因为没有氧化也就没有还原,反之亦然。因此它们虽然是矛盾的、对立的,但也是相互依存的、统一的。还原剂的特点是失去电子,这是它的性质,是对还原剂属性的肯定,但也正是由于这种肯定,导致还原剂失去电子,变成它的对立面,即氧化剂。同样,氧化剂也如还原剂一样可以得到电子变为还原剂,改变其原有属性。由于存在肯定和否定相互转化,所以氧化还原反应也是遵循否定之否定规律的。

三、无机化学课程教学中课程思政应用的效果

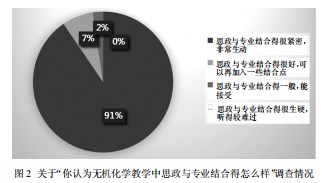

通过以上这些从无机化学中挖掘的思政元素知识的教学,教师不仅传授了化学知识,也对学生进行了辩证唯物主义教育,同时也是方法论的教育。以讲解酸碱理论的相关知识为例,课前教师先通过慕课平台发布思政结合讲解的微课视频,并在讲解完后对学生进行随堂调研。从调研结果可以看出,将精心设计的思政元素巧妙地融入专业课程教学,效果较为显著,绝大部分学生都能接受这种思政与专业结合的教学方式。数据如下:全班共有45名化学专业学生,按时提交思政问卷的有42人,占比为93.3%。具体调查情况如图2所示。

四、无机化学课程教学中课程思政应用的反思

(一)思政元素的挖掘整理问题

由于素质的限制,从事化学专业教学的教师难免会出现提炼的思政内容形式单一的问题,即往往会以本学科名人名事为主,而忽略了思政元素与专业知识的融合程度;平时没有进行系统的素材累积,缺少与专业知识紧密结合的思政素材;平时缺少与思政专业教师的交流,对思政素材内涵领悟不到位,与专业知识结合时浅尝辄止,害怕讲错讲偏。

(二)思政融合时的教学问题

与专业知识相比,专业教师对思政元素不够熟悉,在讲到思政素材与专业知识点结合处时往往比较随意,想到哪里就讲到哪里。另外,不少教师对课程思政存在抵触,认为教书育人一直都贯穿在自己的课程中,无须过分突出思政内容。

对此,专业课教师平时要注意深挖教材中的思政元素,将思政元素与马克思主义理论深入结合,并与思政专业教师多探究、多讨论,吃透思政元素,精心设计思政与专业内容结合的教案,并录制成微课、精课视频,做到“润物细无声”“盐溶于水”。

五、结语

在无机化学课程中,还有许多思政元素,只要教师注意挖掘,一定会有更多的发现,且将其应用于教学一定会取得较好的效果。无机化学课程作为化学、生物、材料等专业的基础课程,这些专业的学生都要学习这门课程,因此其是非常重要的育人载体。教师只有把握好思想政治教育与专业知识相结合的点,在整个授课过程中将思政元素合理地融入,才能成为课程思政内容的传播者而不是说教者,使无机化学课程成为对大学生进行思想政治教育最有效的途径。

参考文献:

[1]习近平在全国高校思想政治工作会议上强调:把思想政治工作贯穿教育教学全过程开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1).

[2]陆明烨.高校思政教育贯彻“立德树人”思想的方法探讨[J].产业与科技论坛,2022,21(16):150-151.

[3]马秀兰.新时代高校专业课融入思想政治教育改革创新研究[J].当代教育实践与教学研究,2019(11):186-187.

[4]朱国贤,谢木标,陈静,等.无机化学教学中“课程思政”教育的探索与实践[J].大学化学,2021,36(3):38-43.

[5]朱晓飞,寇建新,周德凤,等.高等无机化学教师如何在教学中渗透思想政治教育[J].西部素质教育,2018,4(22):54.

[6]任红,吴平,高文秀,等.关于无机化学德育示范课程的建设与探索[J].吉林化工学院学报,2019,36(2):14-16.

[7]朱晓飞,周德凤,敖玉辉,等.高校专业课教学的“课程思政”建设:以无机化学课程为例[J].当代教研论丛,2019(2):21-22.

[8]韩丹丹,邓飞,肖丹.大学生意识形态教育存在的问题及对策[J].教育教学论坛,2019(34):43-44.

[9]马克思主义基本原理编写组.马克思主义基本原理概论[M].北京:高等教育出版社,2021.

[10]北京师范大学无机化学教研室,华中师范大学无机化学教研室,南京师范大学无机化学教研室.无机化学[M].4版.北京:高等教育出版社,2003.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/49858.html