SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:文章首先阐述了问题链在高中数学课堂教学中应用的意义,然后分析了高中数学课堂教学存在的问题,接着说明了问题链设计的基本原则,最后论述了问题链在高中数学课堂教学中的创新应用。

关键词:问题链;课堂教学;高中数学

高中数学教学中,教师在传授解题技巧、培养学生解题思维的同时,更要注重学生学科素养的培养。问题链教学法从课程目标出发,通过设置几个层次递进、难度递进且互有联系的问题,可以打开学生思维,引导学生有序探究和探索,让学生的学习、思考变得更主动,在实践活动中增长智慧、开阔眼界,进而提升学生的数学解题能力及数学素养。

一、问题链在高中数学课堂教学中应用的意义

高中数学课堂中应用问题链教学法可以提升教学效率。问题链教学法的应用是在相对固定的阶段及教学目标指导下实施的,在教学中,教师要参考教学目标、内容设计不同层次的问题,通过多个问题的引导,启发学生进行探究、分析,从而构建自主探究式的数学课堂。第一,在应用探究式问题链的课堂中,问题是主线,学生是课堂的主体,通过体验式、探究式的数学实践活动可以助力学生自主思考,突显学生在高中数学课堂中的主体地位;第二,应用问题链教学法可以使课堂整体更有层次性,教师设计的数学问题从简单到复杂,具有明显的规律性、层次性,既保证了问题的引导作用,也提升了课堂的层次性,让学生更容易接受和理解;第三,高中数学课堂中应用问题链教学法可以降低教学难度,在循序渐进的渗透式教学下,课堂互动更高效,学生有更多的思考时间;第四,问题链教学法将问题贯穿整个教学过程,在问题引领下学生能产生自主学习的欲望,养成自主思考和学习的习惯,激发学习内在动力;第五,高中数学知识极富研究性、推理性,以问题为核心,遵循了学科的基本规律,也满足了教学改革的要求;第六,问题链教学法对教师的综合能力要求较高,教师要整合课程资源,结合课程重难点设计合理问题,以优化教学,提升教学效率和自身的教学能力[1]。

二、高中数学课堂教学存在的问题

(一)传统教学理念深入人心

高中数学教学中,受到传统教学模式的影响,学生虽然掌握了一些基础知识,但没有真正理解,因此对于学习难度较大的数学知识,部分学生找不到突破点。数学知识极具变化性,很多学生在实践中都未能找到正确的学习方法,进而降低了学习效率,同时在学习中形成了固有思维,不懂变通和灵活应用[2]。数学课程要求学生有创新精神,有灵活应变的思维能力,但是受到传统教学理念的影响,学生思维较为固化,缺乏主动探究的意识,缺少对问题的深刻分析,进而降低了数学教学效果。另外,数学课程要求学生在探究、实践过程中提升自身的能力,但由于传统教学理念深入人心,教师对教学中问题的整体把控不足,导致课堂效率降低。

(二)基础知识不扎实

高中阶段的数学教学主要以提升学生的思维能力为主,但是不管是提升学生哪一方面的能力,都要求学生的基础知识足够扎实,这是因为学生只有掌握了基础知识,才会灵活应用,才能在多样的数学实践活动中培养学科思维,相反,如果学生基础知识不扎实,就无法应用数学原理、公式[3]。大部分学生在数学训练中虽然可以判断核心问题所在,但是由于学业压力大,往往顾此失彼,缺乏对基础知识的巩固和强化,因此影响了对基础知识的掌握。尤其是对部分不擅长数学的学生来说,其基础知识的掌握更不牢固。

三、问题链设计的基本原则

(一)最近发展区原则

问题链设计中,要以学生的实际情况为准,也就是要遵循最近发展区原则。最近发展区是指学生现有认知水平和即将达到的水平之间的差距[4]。在进行问题链设计时,教师既要参考学生现阶段的认知发展水平,又要考虑到学生可能达到的水平和能力,因此问题的设计应该合理合情,难度适中,这样既可以让学生有探索的欲望,又可以保证学生能够解决相关问题,保护学生信心不受挫,并提升学生的数学学习兴趣。

(二)趣味性原则

问题链设计应该遵循趣味性原则,保证问题能够吸引学生的注意。问题探索是以学生为主,在教师和问题的引导下让学生自主对课程进行探究,最终达到帮助学生理解知识、巩固知识、提升能力的目的,所以要保证问题链设计的趣味性[5]。如果问题链设计不能吸引学生的注意,就会降低学生的参与度,降低课堂探究价值,所以问题链的设计不仅要以学生能力为主,还要考虑到学生的兴趣,精心设计问题链,达到问题链和学生融为一体的教学效果。

(三)循序渐进原则

问题链设计要遵循循序渐进的基本原则,这不仅符合学生的认知规律,也符合数学课程的基本规律。学生对问题的认识是从浅到深的一个过程,并不是一蹴而就的,知识的构建也是渐进的,从简单到复杂、从浅到深,所以教师在设计问题链的过程中,应该从知识构建规律入手、从学生认知规律入手,保证问题设计具有层级性,根据知识的难易程度循序渐进地设计问题,不可操之过急,这样才能发挥问题链的引导价值和启发作用。

四、问题链在高中数学课堂教学中的创新应用

(一)做好备课,明确核心

在高中数学课堂中应用问题链应该以课程重难点为准,教师在备课时可以按照课程知识脉络设计多个问题,借助不同问题串联整个课程,以提升问题的有效性。备课时,教师应该对课程知识结构进行全面的分析,掌握核心知识,并结合不同资源,围绕课程重难点,分析不同知识点的联系,设计不同层次的问题,以保证问题贯穿课程重难点,不脱离教学实际[6]。数学课程最大的特点在于有着明显的探究性,因此教师在备课环节设计问题时应该为学生留下足够的思考时间,并通过引导,鼓励学生深入探究。在实际问题探索中会涉及不同知识点,而不同知识点之间有着千丝万缕的联系,教师只有充分做好课程分析,才能建立问题链,进而让学生在问题链的引导下完成探索。高中数学课程学习难度大,知识框架系统化,而借助问题链可以帮助学生建立知识框架,使其快速掌握数学知识脉络,进而提升数学课堂教学效率[7]。此外,在设计数学问题时,教师应保证突出主要问题,其他问题应该围绕主要问题设计,通过适量问题以更好地引导学生。例如,在“点、直线、平面之间的关系”一课教学中,教师要做好备课,应该围绕空间中直线和平面之间的关系设计问题,并引入常见案例,引导学生一边观察一边思考,如主要问题设计如下:“观察教室,看看这样一个空间中直线与平面有多少种位置关系?它们有着什么样的关系?”通过这几个问题可引出教学核心内容,并引导学生进行探讨,从而激发学生主动探讨的欲望,为高效课堂的构建创造基础条件。

(二)在预习环节应用问题链

问题链教学法应用的关键是要灵活,要突显问题链教学的优势,充分发挥学生的主观能动性。高中学生自主性较强,但是教师的有效引导仍不可缺少,而预习是教学的第一个环节,通过高效预习可以保证后期教学顺利开展。在预习环节,教师设计问题链时,应该围绕重难点,借助不同问题式的学习任务引导学生自主预习,让学生在预习中不断提升综合能力。具体来说,预习问题的设计应该以简单直接为主,并结合学生的知识基础、学习能力、教学目标等。例如,在“圆的方程”一课教学中,教师可以应用问题链教学法设计课前预习问题,指导学生自主预习。在传统预习模式下,学生主要是自主浏览内容,查阅相关资料以解决疑惑,记录见解。而问题链教学模式下,教师可以问题为载体,激发学生探究欲望,让学生高效预习,如教师可以设计如下问题:“圆的标准方程是什么?你能正确展开吗?请你尝试在预习过程中进行探究。”教师通过设置几个预习问题,可鼓励学生自主预习,对课程内容有初步的了解,进而可根据学生的预习情况展开教学,由此可提高高中数学教学效率。

(三)层层铺入,激发学生探究兴趣

问题链在高中数学课堂教学中的应用极其灵活,教师可以依据课程特点,引入具有层次性的数学问题,通过设置不同难度的问题,激发学生的学习兴趣和探究欲望,进而提高数学课堂教学效率。通过开展具有层次性的数学实践活动,可以促使学生主动思考和探究,让学生的各项能力在体验式数学实践中得到提升,培养学生的数学综合素养。具体来说,在导入环节教师可以旧知识、生活元素为载体设计问题链,紧紧围绕教学目标,用问题链将新旧知识串联起来,这样一方面可以帮助学生回顾旧知识,巩固复习,另一方面可以建立知识联系,促进学生思考,为学生探究提供切入点。在借助生活元素设计问题链时,教师可以选择学生常见的生活实物,为后续教学的开展打下基础[8]。例如,在“指数函数”一课教学中,如果直接引入指数函数的相关概念,学生不易接受和理解,对此教师可以引入与指数函数相关的生活话题,并提出问题,启发学生从直观角度理解指数函数的相关概念,如“用清水漂洗衣服,若每次能洗去污垢的四分之三,请写出存留污垢y与漂洗次数x的关系式,并思考它是函数关系式吗?若是,请计算若要使存留的污垢不超过原有的六十四分之一,则至少要漂洗几次?”教师要引导学生分析,列出关系式y=(

)x,这个关系式是个函数关系式,且它的自变量在指数的位置上,这样的函数就叫作指数函数。由于学生在学习指数函数时已经学过关于函数的部分知识,因此在设计问题链时教师将旧知识和生活现象联系起来,不仅可强化问题的针对性,而且以学生感兴趣的话题为切入点设计问题链,能给学生留下充足的思考空间。在共同努力下,教师和学生列出了指数函数的关系式,由此借助关系式直接过渡到主题内容,提升了学生的理解能力,同时也激活了学生的数学思维。

(四)利用多媒体设计问题链

传统数学课堂中教师对问题链教学法的应用不够充分,教学效果不理想,因此教师可将多媒体应用于数学教学中,让教学更加多样。为了提高问题链的应用效果,教师要保证问题链设计的差异性,能满足不同学生的需求,构建层次化数学课堂。对此,教师可以借助多媒体设计问题链,借助不同类型问题,满足班级所有学生的需求,促使学生主动思考,从而提升课堂活性,同时丰富数学课堂内容,拓展课堂容量[9]。应用多媒体时,教师要整合教学资源,如将图片、文字、视频融合应用,这样才能构建差异化的数学课堂。具体来说,为了增强问题链应用的灵活性,教师可以整合多媒体中的图片、视频、文字等资源呈现问题链,将问题以PPT的形式展现出来,引导学生自主探究,推动学生思维的多元化发展。不同学生对不同类型问题的理解不同,有的学生对视频更有兴趣,有的学生对图片更有兴趣,通过不同类型的问题展示形式,学生可以从不同角度理解数学知识,激活数学思维,提升课堂学习效果。例如,在“空间几何体的结构”一课教学中,在设计问题链时,教师可以播放空间几何体结构的图片、视频,同时在视频和图片中设置相关问题,如“观察图片或视频(圆柱的结构特征),它是由什么图形旋转而来的”,由此通过设置不同类型的问题,可激活学生自主思考意识,深化学生对空间几何体结构的认知,提高课堂教学效果。

(五)创设问题情境

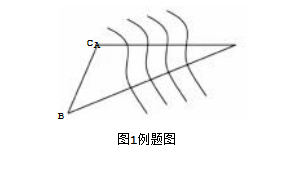

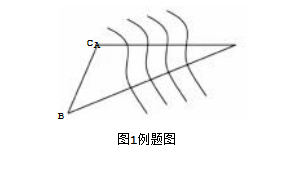

高中数学教学中应用问题链教学法时,教师可以应用现有资源创设问题链情境,借助情境的引导让学生理解数学知识,提高学生的应用能力。在设计问题链时,教师应该以教材内容和教学目标为依据,借助其他元素创设引导性的问题链情境,让学生在情境中思考、探索。创设问题链情境可以用到的资源很多,如生活元素、生活案例、拓展活动等,其可以直接或间接地反映教学重点,同时创设问题链情境也可以发挥多媒体等教学工具的优势,提升问题链情境的应用效果,进而构建高效数学课堂[10]。例如,在“正弦定理和余弦定理”一课教学中,为了提升课堂实效,教师可以依托问题情境,激活学生思维意识,引导学生自主构建数学知识体系,提升自身应用能力。教师创设的问题情境如下:“为了建造一座大桥,需要测量江两岸的两个基座点A与点B的距离。为此测量人员先在岸的一边定出基线BC,测得BC=10,∠ACB=105°,∠ABC=45°,如图1所示,这时怎样求AB的长呢?”在直角三角形中,通过三角形内角和定理、勾股定理、锐角三角函数,可以由已知的边和角求出未知的边和角,那么斜三角形应该如何解决?依托这一问题可引出课题——正弦定理、余弦定理。如此,教师可通过问题情境鼓励学生解决问题,并在解决问题的过程中逐步建立知识系统,从而突破教学重难点。

(六)在课后总结环节设计问题链

为了巩固课堂所教内容,教师可以在课堂总结环节设计问题链,以达到巩固强化重难点知识的目的。通过整合教学内容,结合重难点,教师可设计总结性的数学问题链,鼓励学生在问题链的引导下自主巩固课堂知识。合理的课后问题链设计要依托一定的课后活动,才能提升教学效果,对此,教师可以设计课后拓展活动,鼓励学生应用所学知识进行探讨和交流,激活学生主动思考的意识。数学课程具有研究性,只有深刻研究才能真正提升教学质量,因此高中数学课后问题链的设计不能浮于表层,应该围绕核心知识,充分发挥问题链的应用价值,以达到提升学生自主学习能力的目的。例如,在“随机事件的概率”一课教学结束后,教师可以围绕核心内容设计问题,如“生活中的哪些事件蕴含随机概率?请你在课后进行总结”,以引导学生从生活中寻找数学知识,培养学生的探究意识,进而提升数学教学效果。

综上所述,在问题引领下的数学课堂教学中,学生可以更好地掌握数学知识,提高课堂学习效果。概言之,以问题为教学主线,通过设计具有层次性、针对性的问题,可拓展学生思维,为学生答疑解惑,从而提高高中数学整体教学效率。

参考文献:

[1]刘鑫.高中数学教学中“问题链”的设计与实践研究[J].试题与研究,2021(25):73-74.

[2]朱霞.数学核心素养视角下小学课堂情境创设现状研究[D].上海:上海师范大学,2021.

[3]周郁.小学数学问题链设计与实践研究[D].喀什:喀什大学,2020.

[4]李亚.“问题链”创设情境在高中数学概念课导入教学中的研究[D].岳阳:湖南理工学院,2020.

[5]赵戌梅.“问题链”视角的高中数学课堂师生语言互动研究[D].兰州:西北师范大学,2020.

[6]胡婷炜.指向学生成长型思维培养的初中数学问题链设计研究[D].金华:浙江师范大学,2020.

[7]季金斌.高中数学“问题链驱动”教与学的策略研究[J].数学大世界(下旬),2020(2):86.

[8]倪朝辉.构建有效“问题链”,助推课堂深度教学[J].数学教学通讯,2019(36):43-44.

[9]巫斌.高中数学“问题链”设计的“四性”[J].数学教学通讯,2019(36):74,76.

[10]喻峥惠.基于“问题链”的数学解题教学[J].中学数学,2019(23):7-8,11.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/46178.html

)x,这个关系式是个函数关系式,且它的自变量在指数的位置上,这样的函数就叫作指数函数。由于学生在学习指数函数时已经学过关于函数的部分知识,因此在设计问题链时教师将旧知识和生活现象联系起来,不仅可强化问题的针对性,而且以学生感兴趣的话题为切入点设计问题链,能给学生留下充足的思考空间。在共同努力下,教师和学生列出了指数函数的关系式,由此借助关系式直接过渡到主题内容,提升了学生的理解能力,同时也激活了学生的数学思维。

)x,这个关系式是个函数关系式,且它的自变量在指数的位置上,这样的函数就叫作指数函数。由于学生在学习指数函数时已经学过关于函数的部分知识,因此在设计问题链时教师将旧知识和生活现象联系起来,不仅可强化问题的针对性,而且以学生感兴趣的话题为切入点设计问题链,能给学生留下充足的思考空间。在共同努力下,教师和学生列出了指数函数的关系式,由此借助关系式直接过渡到主题内容,提升了学生的理解能力,同时也激活了学生的数学思维。