SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要 :语文教学不仅要发展学生的直觉、形象思维,更要发展学生的抽象逻辑思维。在语文 教学中,教师可以设置挑战性的问题、核心性的问题以及衍生性的问题,开启、推动、拓展 学生的语文阅读思维,要通过语文思维力的培育,提升学生的语文学习品质,发展学生的语 文核心素养。

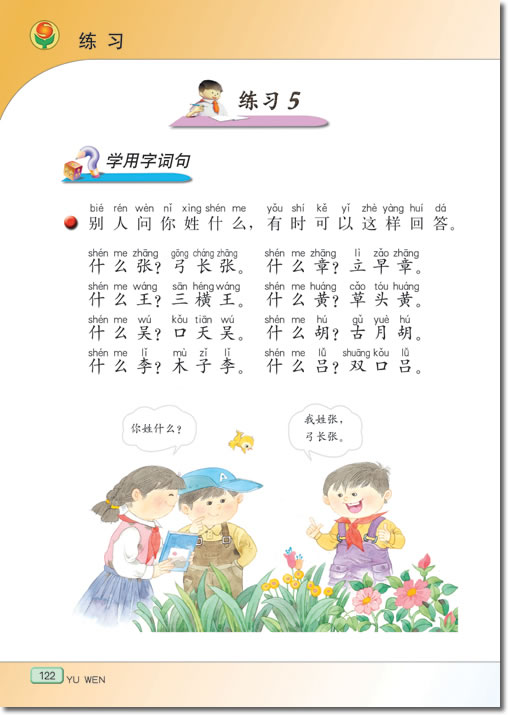

关键词 :小学语文 “思维力”培育 问题驱动 深度思维

思维与语言是密切关联的,语言与思维是表与 里的关系:思维是语言的内核,语言是思维的外壳, 它们相辅相成、相互促进。陶行知先生强调,要 “让学生走上创造之路,手脑并用,劳力上劳心,这 需要六大解放”,其中之一是“解放头脑”。教师应 当认识到,所有这些解放,都是为了促进学生的思 维发展。因此,在实际教学过程中,教师要注重培 养学生语文思维的全面性、深刻性和批判性。通过 语文思维力的培育, 提升学生的语文学习品质,发 展学生的语文核心素养。

一、挑战性问题,开启学生的深语文思维

学生的思考源于问题,问题又驱动着学生的思 考。在语文教学中, 教师可以设置“挑战性问题”, 挑战性的问题能有效开启学生的深度思维,从而让 学生的语文学习切入学生的“最近发展区”。在语文 教学中,教师要引导、鼓励学生质疑问难,引发学 生的认知冲突,激活学生的思维因子。在语文教学 中,教师要精心设计挑战性的问题, 强化学生的无 意识语感,提升学生的无障碍顿悟, 引导学生非逻 辑的创造。

比如,教学《祖父的园子》这一课,学生通过 课文阅读很容易感受、体验到祖父园子中的生活的 快乐, 但却很难感受、体验到祖父园子是作者萧红 的精神家园, 更难以体会到萧红园子外的生活。为 了激发学生对文本的深度思考,我们在教学中补充 了与作者相关的背景资料, 补充了《呼兰河传》的简介,以引导学生认识萧红悲惨的一生以及萧红写作《呼兰河传》时的心境。在此基础上提出这样的问题:萧红园子里的生活怎样?萧红园子外的生活怎样? 萧红为什么要写祖父的园子呢?通过这样的问题, 可以将学生放置于文本解读的背景之中, 从而让学生有身临其境之感,就有学生发现了文本中的祖父的温暖慈爱与《呼兰河传》中的其他人的冷漠无情形成了鲜明的对比等。

实践表明,挑战性问题能让学生用一种发生学、 历史学眼光看待这一篇文本。这样一种更深层地看 待问题的回归,提高了学生阅读思维的广度,夯实 了学生阅读思维的深度。通过挑战性的问题,学生 能深入解读萧红文本中所描述的祖父园子的生活的 旨趣。这些挑战性的问题激发了学生文本解读的兴 趣,调动了学生文本解读的积极性,发掘了学生文 本解读的创造性。在语文教学中,教师要赋予学生 充分的解读时空,打开学生的思维空间, 给学生提 供质疑问难的机会,让学生在问题驱动下对文本展 开深层次的思考、探究,助推学生的语文深度学习。

二、核心性问题,推动学生的语文思维

所谓“核心性问题”,就是牵一发而动全身的问 题。核心性问题具有关键性、统驭性等特征。问题 不仅要切入学生语文阅读的“最近发展区”, 更要切 入语文学科的核心地带。也就是说,“核心性问题” 能推动学生的语文深度思维,也能聚焦学生语文学 习相关内容, 引发学生的聚合性思维,深化学生语文思维的深度;还能发散学生的思维,提高学生语 文思维的广度。

核心性的问题能引导学生独立思考,并能让学生 彼此展开合作交流。不仅如此,在语文教学中,教师 还可以用核心性问题作为统领而设计、研发出环环相 扣、层层递进的问题链,从而借助问题链将学生的语 文文本阅读思维逐步引向深入。因此,综合来看,核 心问题推动了学生的语文思维向着文本更深处漫溯。

思维与问题是紧密相连的,思维的条理化、有 序化源于问题的条理化、有序化。如果在语文教学 中,教师所涉及的问题杂乱无章,或者这些问题前 后没有什么关联,那么这些问题就不能激发学生的 文本思维,因而就不能调动学生的语文学习积极性 ; 如果教师对相关的问题进行梳理、整合, 将相关的 问题进行集结,使之成为核心性、关键性的问题, 让这些问题有层次,那就能借助这些问题引导学生 的文本认知走向深刻。因此,核心思维能让学生对 语文教学内容考量更全面、更清晰、更合理。

三、衍生性问题,拓展学生的语文思维

语文教学中的问题是开放性的问题,同时也是 生成性的问题。教师在语文教学中可以创设一定的 情境,借助情境引导学生产生问题。同时,教师在 语文教学中还可以引导学生转化、变换视角,从而 让相同的知识内容衍生出不同的问题。在这个过程 中,教师尤其要引导学生质疑,让学生突破原先固有 的思维框架,从而不断突破自我的思维习惯,突破自 我的狭隘的认知框框,生成更多、更好的问题。衍生 性的问题能不断地延伸、拓展学生的语文认知视角、 触角,拉长学生语文思维、认知的长度、宽度。

比如,教学《王戎不取道旁李》这样的一篇小 古文,教师不仅要引导学生厘清故事的意思,深刻理 解小古文中的关键字词的意思,如“竞走”“尝”“信 然”等,更要引导学生张开想象的翅膀讲解这个故 事。为了让学生理解相关的内容、明晰人物形象,教 师可以引导学生思考:王戎为什么不取道旁李?为了 回答这样的一个问题,教师可以降低一个层次,引导 学生先行思考:“为什么树在道旁而李子多,此必苦 李? ”这一问题具有衍生性,很多学生都能将自己摆进文本中,去设身处地地思考:王戎是怎样想的?这样的衍生性的问题有助于学生的自主思考、合作交流。在这个过程中,为了让学生的想象更具有逻辑性、层次性,教师可以让学生用上关联词“如果……那么……”,引导学生大胆表达。通过这样的衍生性的想象, 能让学生认识到王戎的善于观察、善于思考的个性化品质。在这个过程中,学生自然能感悟文本的写作内涵,建构人物形象,同时也能窥见《世说新语》中的志人意趣。在此基础上,教师可以让学生进行角色扮演,将人物的动作、形态、语言、心理等活动表现出来,从而让抽象的故事具体化、形象化、直观化。衍生性的语文阅读问题,能让学生对文本进行再认识、再理解和再建构。

衍生性的问题能拓展学生的思维。在语文教学中,教师要拓展文本的深度,要积极主动地联系学生的现实生活,将学生的生活经验与文本内容相对接。如此,不仅学生的语文文本学习有意义,而且有助于学生通过语文深度学习展开积极的语用。在语文教学中,教师要引导学生针对文本对相关内容联系自己的生活做出深刻的思考与表达。

语文思维于阅读教学的意义,不仅仅在于培养专业人才,更在于培养学生语文核心价值观等。语文思维不仅仅包括直觉思维、形象思维, 而且包括理性思维、理性观念等。唤醒、建构、深化学生的语文思维,能有效解决学生在语文学习中的随意性、点状化、肤浅化、被动性等问题,能促进学生语文认知力、实践力的发展。

参考文献

[1] 傅登顺 . 核心素养关照下小学语文教学新思路 [J].中小学教师培训, 2018(08):47-50.

[2] 郅庭瑾 . 为思维而教 [M]. 北京:教育科学出版社,2017.

[3] 朱惠慧 . 在审美入境中走向“深度阅读”—— 以《清平乐 ·村居》前后两次教学的变化为例 [J]. 教育视界, 2018(22):54-57.

[4] 茅玲 . 聚焦核心素养, 发展儿童语文思维力 [J]. 小学教学研究(理论版),2017(25):28-30.

[5] 吴倩 . 沿着绳索攀援: 阅读中发展学生的思维力 [J].教育视界, 2018(10):77-79.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/45074.html