SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:“课程思政”是立德树人的一种新尝试,思政元素如何融入专业课程,发挥专业课程的育人功能是高校的重要研究内容。自然地理学是一门理论与应用并举的两栖学科,课堂和实践是教学实行的重要载体,也是思政元素融入的关键环节。本文结合自然地理学科的特点,构建课堂导入 -- 课堂实践 -- 课后实践的三层次递进型的专业课程思政的教学模式,分析思政元素融入自然地理专业课的有效路径,拟打造知识传授和价值塑造有机结合的课程, 发挥自然地理课程的思政效应,实现自然科学课程的育人功能。

关键词:课程思政;自然地理;教学模式

本文引用格式:陈小梅 , 危晖 . 高校自然地理专业课融入思政元素的三层次教学模式构建与实践 [J]. 教育现代化 ,2020,7(97):69-71,75.

Construction and Practice of Three-level Teaching Mode Integrating Ideological and Political Elements into Physical Geography Courses in Colleges and Universities

CHEN Xiaomei1, WEI Hui2

(1.Guangzhou University, Guangzhou Guangdong; 2.South China Agricultural University, Guangzhou Guangdong)

Abstract: "Curriculum ideological and political" is a new attempt to establish morality and cultivate people. How to integrate ideological and political elements into professional courses and give full play to the educational function of professional courses is an important research content in colleges and universities. Physical geography is an amphibious subject with both theory and application. Classroom and practice are the important carriers of teaching practice and the key link of ideological and political elements. Combining with the characteristics of natural geography, this paper constructs a three-level progressive teaching mode of ideological and political education of professional courses, including classroom introduction, classroom practice and after- school practice, analyzes the effective path of integrating ideological and political elements into physical geography courses, and plans to create a course that organically combines knowledge imparting and value shaping, and gives full play to the ideological and political effect of natural geography course, so as to realize the ideological and political effect of natural geography course educational function.

Key words: ideological and political course; physical geography; teaching mode

一 引言

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调:“做好高校思想政治工作,要用好课堂这个主渠道”,“各类课程都有育人功能,要与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。这就要求专业课要承担起育人功能,以专业技能知识为载体开展育人工作,深入挖掘专业课程的思政元素,有效实施“课程思政”。在此背景下,广州大学开展了“课程思政” 建设工作,建立了一批“课程思政”示范课程。自然地理学主要体现自然科学的属性,贯彻课程思政较人文地理学来说,有一定难度。国内尚缺乏将思政元素融入自然地理教学过程的案例示范,如何将思政元素融入自然地理教学过程,发挥课程育人功能是自然地理学任课教师需要思考的。因此,论文综合分析各个高校已经开展的课程思政工作,结合自然地理学科的特点,构建三层次递进行的自然地理专业课程思政的教学模式,分析思政元素融入自然地理专业课的有效路径,拟打造知识传授和价值塑造有机结合的课程,发挥自然地理课程的思政效应,实现自然科学课程的育人功能。

二 专业课融入思政元素的教学模式研究现状

(一) 重视“课程思政”人才培养模式和课程体系建设,对教学模式的构建关注少

近年来,高校非常重视思政教育工作,许多高校提出了“课程思政”的理念并进行了大量尝试, 在人才培养模式和课程体系建设等方面取得了很 多成果。王琦等提出了高校构建全员、全过程、全 课程育人大格局和大思政新模式,希望通过构建立体式交叉网络,促进思政教育和专业课课堂的深度融合,形成“立德树人”为根本的大思政教育新理 念 [1]。郑小飞等认为转变专业教师的教学理念、挖掘每门课程的思政元素、融合课堂教学设计和加强“课程思政”的管理监督是高校课程思政达成的重要路径 [2]。但关于在课堂教学过程如何有效融入思政元素的教学模式的研究较少。构建有效的教学模 式是形成可持续、可复制的“课程思政”建设经验的必要途径,但基于不同学科课程视角,教育理论研究与教学实践工作者对课程思政教学模式的构建 认识差异较大,如何构建具有可推广性的思政元素 融入课堂教学设计的教学模式尚待研究的。

(二) 理工类专业课程如何融入思政元素的优秀案例较少

理工类专业课程一般以自然知识为基本研究内容,反映事物的自然规律和运行机理,具有客观性, 并超越意识形态。相对于人文社会科学课程,理工科类专业课程思想政治教育作用发挥存在一定的难点。但理工院校数、理工科师生人数较之于人文社科比重更大,理工科在加速推进社会发展中重要性持续加剧 [3],因此如何发挥理工科课程思政的作用, 形成独具特色的育人方式,促进学生的全面发展进步,实现协同育人是高校理工类专业课需要思考的问题。目前研究思政元素如何融入理工类专业课程的方法上成果较少,缺少优秀的案例。王谦教授认为高职理工类专业课程的思政教育元素包括职业精神、职业道德和职业规范,理工类专业课程融入思政元素的四种具体途径为知识关联、案例介绍、教师引导和环境熏陶 [4]。罗婷婷等认为随着信息技术的发展,当代课程的教学方法和手段越来越多样化, 微课、慕课和学习 app 等网络教学模式也迅速发展,《微生物》课程可通过网络教学模式融入思政理念 , 有效利用学习 app 等多种手机软件将最新的、典型的与微生物理论知识和应用相关的新闻或案例上传, 让学生更好地理解所学知识及其应用,融入实践, 培养社会责任感 [5]。

(三) 专业课缺少思政教育的课外实践设计

本科教学实践环节是学生从“学”转向“研” 的重要一步,是学生将所学知识与现实问题贯通的重要过程,有利于深化专业课理论知识,拓展课程思政的教学空间,在体验中促进学生情感态度和价值观的成长。传统教学课堂实践和课外实践,是以教师提问与学生回答方式的互动进行的。在这个过程中,教师仍然是主动者,学生仍然是被动学习者, 学生的思考过程短暂,而且随着课程课堂教学内容讲授的完成和课程内容考核的结束而结束,学生几乎没有真正将知识领会与实践贯通起来,这样的课堂实践和课外实践的思政教育效应是浅层次、短暂的 [6]。因此,如何有效实施教学实践,发挥教学实践的育人功能,让学生在实践体验中树立良好的情感态度和价值观是亟需解决的问题。

综上所述,聚焦“课程思政”教学改革研究与实践,深入挖掘和充分利用教学内容蕴含的思想政治教育资源,将思想政治教育“无痕”融入教学全过程,建立具有创新性、示范性和可推广性的理工类课程思政教学模式是高校课程建设的重要研究内容。本研究将围绕自然地理学课程教学中具体章节、教学环节和知识点展开,明确“课程思政”教学目标、优化课程育人教学设计,由点及面呈现价值教育和知识教育的融合和统一。

三 自然地理专业课融入思政元素的教学模式构建

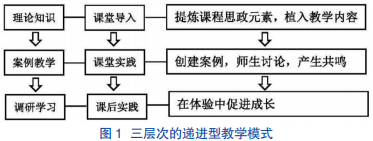

自然地理学是一门研究自然地理环境的组成、结构、空间分异特征、形成与发展变化规律,以及人与环境相互关系的学科。通过自然地理学的学习, 学生要建立人与自然协调发展,以及社会经济持续发展的观念。鲜明的学科任务就要求自然地理教学过程中渗透爱国主义情怀和正确的价值观,运用科学理论知识,形成良好的资源观、环境观、人口观和发展观等 [7],实现价值塑造、能力培养、知识传授三位一体的教学目标。但是关于自然地理专业课如何融入思政元素尚缺乏优秀的案例,有效的教学模式的构建更是缺乏。自然地理学是一门理论与应用并举的两栖学科,课堂和实践是教学实行的重要载体,也是思政元素融入的关键环节。如何将“课堂” 与“实践”有效结合,完成地理课程思政目标是自然地理专业任课教师需要深思的。本研究从课堂引导、课堂实践和课后实践三个层次来构建三层次递进型的自然地理专业课程思政的教学模式(图 1)。

主要内容如下:

1.课堂引导 -- 提炼课程的思政元素,植入教学内容,丰富学生的感受

根据自然地理气候、地貌、土壤、生物和水文等五大要素的基本概念、成因和地域分布规律,阐述中国自然资源现状、生态环境现状和环境保护政策等思政元素,从宇宙观、资源观、环境观、人口观、发展观等价值观植入,培养家国情怀。

2.课堂实践 -- 创建案例,师生讨论,在案例剖析中产生共鸣

结合自然地理学研究前沿案例及学院老师科研案例,使用研讨式教学模式将最新的自然地理热点问题和现象呈现给学生,让学生谈谈对此问题或现象的看法,有助于学生主动思政,在案例剖析中产生共鸣,提高教学效果。

3.课后实践 -- 在体验中促进学生情感态度和价值观的成长

基于国家级、省级、校级和院级等不同级别的科研立项和竞赛,结合土壤与生物、地貌与水文等自然地理野外实习,将知识应用于实践,进一步深化自然地理理论知识,拓展课程思政的教学空间, 在体验中促进学生情感态度和价值观的成长。

四 “课堂 + 实践”的三层次递进型教学模式的教学实践

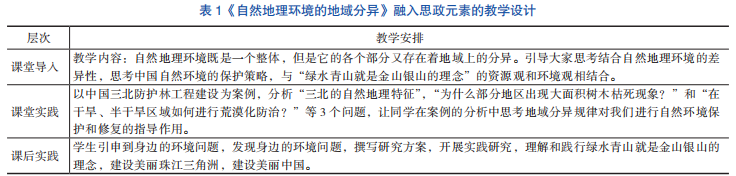

广州大学地理科学专业的基础课《综合自然地理》被设立为“课程思政”建设的示范课程,现以该课程的第二章《自然地理环境的地域分异》为例(表1),探讨“课堂 + 实践”的三层次递进型教学模式应用于该课程的实践过程与效果。

(一) 课堂引导 -- 提炼“绿水青山就是金山银山的理念”的思政元素

《自然地理环境的地域分异》主要教学内容是揭示自然地理环境的纬度地带性和非地带性规律,让同学了解全球尺度的自然地理环境是一个整体,但是它的各个要素组成又存在着地域上的分异。通过本章节教学内容,学生要知道地域分异规律是客观存在且不以人的意志为转移的,人类活动需符合地域分异规律。同时,在该章节导入“中共十九大报告提出,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境,统筹山水林田湖草系统治理。”统筹山水林田湖草系统治理的提出就是要求我们对待自然资源的要符合地域分异规律,不同区域采取不同的土地利用方式,合理利用自然资源和保护环境。

(二) 课堂实践 --“三北防护工程建设”案例解读

以世界最大人工生态林带 -- 中国三北防护林为例展开课堂讨论。设置“问题 1:三北防护林包括哪些区域,这些区域有何特殊的自然地理环境特征”,通过该问题的讨论,让同学明白三北的地域分异。设置“问题 2:为什么河北坝上地区出现大面积树木枯死现象?”,通过该问题的讨论,让同学们理解防护林的种植必须符合地域分异规律。设置“问题 3:在干旱、半干旱区域如何进行荒漠化防治?”,通过该问题的讨论,让同学们懂得按照自然规律来进行荒漠化防治,科学地保护环境。最后,“三北防护工程建设是一个不断发展、完善的过程。经过实践检验, 我们在三北应该根据当地气候和水文等自然地理环境特征,种植合适的植物种类和比例,而不是局限于种植乔木。对三北荒漠化的治理必须遵循自然规律!”

(三) 课后实践 -- 树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,建设美丽中国

通过课堂知识引入和案例讲解,让学生引申到身边的环境问题,发现身边的环境问题,结合自然环境整体性和分异性知识,撰写研究方案,开展实践研究。目前,同学们从城市森林、土壤、红树林和桑基鱼塘等珠江三角洲较典型的环境问题入手, 撰写了 58 份科研项目。部分同学已经组织实地调查, 并撰写调查报告,参加中国高校地理展示大赛、大学生创新训练项目和广州大学地理科学学院地理新探索大赛等。通过发现问题 -- 设计解决问题方案 -- 实地调查等环节,让同学在课后实践中深入理解和践行绿水青山就是金山银山的理念,建设美丽珠江三角洲,建设美丽中国。

五 结语

通过课堂引导 -- 课堂实践 -- 课后实践的三层次递进型的教学模式,教师在教学过程中循序渐进地引入思政元素,学生通过课堂、案例和实践三个过程逐步深入掌握知识、培养家国情怀,使学生真正受到涵养与启迪,实现教育效果入脑、入心,构建课程育人格局,使学生真正成为符合国家发展要求的合格人才。

参考文献

[1]王琦 , 陈建军 , 王宇 , 等 . 高校课程思政协同育人模式的思考与探索 [J]. 教育现代化 ,2019,6(39):9-10.

[2]郑小飞 , 崔畅丹 . 高职“课程思政”的实施路径与方法探微 [J]. 东华大学学报 ( 社会科学版 ),2018,18(2):71-74.

[3]李静 . 理工院校实施“课程思政”教学改革的几点思考 [J]. 才智 ,2019(03):29-30.

[4]王谦 . 高职理工类专业课开展课程思政教育的探索与实践 - 以《机械制造工艺与装备》课程为例 [J]. 职业技术 ,2019,18(7):65-68.

[5]罗婷婷 , 曲均革 . 微生物学的“课程思政”教学改革设计 [J]. 才智 ,2018,17:142-143.

[6]马建峰 , 邓立治 . 大学本科研究型教学的三层次教学模式探讨 [J]. 大学教育 ,2017,5:8-10.

[7]韩珍 . 新时代背景下高校地理课程思政的思考与探索 - 以上饶幼专地理课程思政为例 [J]. 教改教法 ,2018(12):56-57.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/32286.html