SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本文针对教育部提出的“新工科”建设,讨论了传统的课堂讲授教学模式存在的一些问题,同时探讨了小班教学过程中不同教学方式的设计及组合运用;从学生学习的认知学理论入手,在学生学习知识普遍规律认知的前提下承认学生在学习过程中的个体差异,设计全员参与的教学环节。本文通过开课前对学生相关的前修课程学习情况和学习习惯的情况调查,在小班教学中针对培养目标的不同采用不同的教学方法。文中以工程类专业课程“微波技术基础”小班教学为实例,以整个教学过程为讨论模型,从教学前对学生的学习情况调查,到课堂教学过程中的知识点设计,学生课外课程设计题型设计,到最后的课后学生对不同教学环节的学习效果调查,讨论不同的教学方式方法在教学中的理论依据,以及教学过程中的侧重点和教学效果之间的关系。

关键词:小班教学;认知学;教学方式方法;微波技术基础

本文引用格式:骆无穷等.基于认知学对“微波技术基础”小班教学方法讨论[J].教育现代化,2020,7(43):129-132.

The Teaching Methodology Based on Cognition Theory in the Small Class of Fundamentals of Microwave Technology

LUO Wu-qiong,TANG Pu,ZHAN Ming-zhou,YANG Wei

(University of Electronic Science and Technology,Chengdu,Sichuan)

Abstract:According to the“New Engineering Establishment”proposed by Ministry of Education,defects of traditional lecture mode was discussed in this paper,then various teaching methods were supposed to be applied in in-class tuition,especially in the small class.In this paper,different ways of teaching were discussed based on the cognition theory of the procedures that students learning and the difference in the procedure of learning due to the students were different that the information was gathered before the class.In this paper,all the ways of tuition were applied to the tuition of the whole process of the small class of Fundamentals of“Microwave Technology”as an example including the information gathering before class,lecture in class,project after class,and survey after the course was finished.

Key words:small class tuition;cognition theory;teaching methods;fundamentals of microwave technology

2017年2月教育部提出“新工科”建设,积极提倡培养科学基础厚、工程能力强、综合素质高的工程科技人才[1]。同年8月麻省理工学院启动了新一轮的工程教育改革“新工程教育转型”(New Engineering Education Transformation,简称NEET)计划,强调了“新工科”学生必须具备的十二种思维[2]。

电子科技大学积极推进以小班教学为载体的教学模式探索,强调学生为学习主体和中心。摒弃传统的教学中以教师为中心,教师在课堂上“撒播”知识,学生被动接受知识,新的教学模式要求学生能够实时跟进教师的教学思路,积极主动应对教师的讲授。以学生为中心的学习强调学生的个性化差异,教师通过一定的教学设计“迫使”学生主动思考、获取知识[3-5]。

对大部分学生而言,获取知识是一个相对被动的过程,教师在教学过程中如何“迫使”学生进行主动式学习呢?其关键有针对性的运用不同教学的方式。针对学生的学习习惯和知识点的特色进行不同的教学形式设计的理论依据就是认知学。麻省理工提出的“新工程”学生必备思维第一点就强调了学科思维和心理思维的结合,要求工程的认知过程必须符合学生身心发展规律展开。

本文的主旨是以认知学的理论为基础,将学生有效学习形成微波工程学的知识构架为目的,结合“微波技术基础”的教学培养目标和具体的课堂教学方式进行深入讨论和分析[6-7]。

— 认知学理论

认知学在研究人类学习新知识的过程中大致可以概括为五种理论:行为主义(Behaviorism)、累积学习主义(Cognitivism)、认知发现主义(Humanism)、认知同化主义(Connectivism)和建构主义(Constructivism)。上述五种理论对应学生在获取知识过程中不同的学习过程和相应的学习成果[8]。通过对上述五种情况的分析,学生在学习过程中有如下特征。

第一,学生容易被外界激励而学习(Behaviorism);第二,学生学习新知识就像摞砖,在不断的累积新知识的过程中形成系统(Cognitivism);第三,学生通过不断的发掘和理解人类发展的需求进行学习(Humanism);第四,学生像织网一样通过学习将不同的知识连成一个体系,从而获得一个系统化的知识背景(Connectivism);第五,学生通过自身经历和知识的学习构建一个知识体系,实现对世界的认知(Constructivism)。

教学方式的讨论是在统一的教学目的前提下,根据课程规模、学生的先修课程(即先验知识),在承认学生的个体差异的基础上进行教学方式的设计规划。

最典型的例子是翻转课堂:学生在课外进行新知识新理论的学习(学生因为教师的预习要求而学习——被激励而学习),经过提问和思考以后进入课堂进行答疑式教学(学生的思考以以前学过的知识为起点——织网式学习)。因为学生已经经过了主动学习和自我提问,在课堂以问题为基础的教学过程中教师通过适当的引导能够激发学生进行更加深入的讨论和思考(学生在不断的思考和提问,再思考中固化新知识在自我认知体系里的地位——通过摞砖式堆积而形成自我知识体系)。这种模式下,学生为了完成预习作业而“被迫”进行新知识的学习和提问,因为经过了第一步努力,在课堂上教师针对学生的提问和思考作出的教学比传统的“散播”新知识更能够吸引学生,并通过引导激发学生的二次讨论和思考。翻转课堂的难点在于大量的预习作业和针对学生所提出问题的评价、筛选和解答需要大量的人力和系统资源配套才能实现。

从上述基于认知学的学生学习特征的分析可以看出,除了第一条是以教师为中心的被动学习方式以外,其它的学习方式都是基于学生为中心的学习方式。他们通过自身对世界认知的需要(在工程学上通常是对工程相关领域的认知需要)构建认知体系而主动学习。认识到这一点,如果能够在教学过程中尽量提升学生自身的内因式学习,就可以更好的提升学生的学习效率,从而使得教师成为学生学习的辅助者而非加压者[9]。

二“微波技术基础”教学方法讨论

“微波技术基础”是一门承上启下的课程,相关的前修课程有高等数学、电磁场与波、电路分析和电子工程数学方法等数学要求高、理论性较强的课程,后修课程有微波固态电路、微波集成电路、微波网络和天线原理等工程实用性非常强的学科,因此该课程兼顾理论教学和工程实用教学两大特点。根据我国2008年推进的“卓越工程师培养”计划[8-9],本课程需要在一定程度上和工程实践相对接。基于以上目标,课程的内容安排和课堂结构设计上必须有相应的微波理论在微波工程实际应用中的实践练习。

教学形式和学生的学习方式是密不可分的。受益于小学、初中和高中的高强度、高密集度学习模式的训练,我国刚入学的大学生在知识点的理论学习和记忆方面非常擅长。虽然进入大学以后由于课堂知识容量急剧扩大,学生需要花费更多时间和精力用于学习,但是从大部分学生的学习情况来看,知识点的记忆方面并没有太大的问题。当然,由于教学背景、家庭背景等个体差异学生的学习习惯会表现出一定的差异性。有的学生倾向于在提问中学习,有的擅长记忆式学习,有的学生习惯在做题中学习,还有的同学则习惯将不同的知识点和以前学过的知识点进行关联性学习,甚至有的学生因为习惯了中小学长期的被动学习表示自己并不知道擅长什么形式的学习。基于此,本课程尝试在课堂中引入多样化的教学形式,让学生进行不同的尝试。

强调所学知识的背景(whole picture,WP):从认知学的角度来讲,学生需要通过已知的知识关联到新的知识,从而扩展其知识体系。所以这里所说的WP并不仅仅指课程一开始所做的一个综述性的背景描述,而是从认知学的角度,将本课程相关的知识点放到一个系统化的体系中进行描述。“微波技术基础”在理论方面的前修课程是电路分析和电磁场与波,同时它的后续课程是微波固态电路和天线原理,所以在进行WP描述的时候可以考虑从两个方面入手:电磁学理论范畴和通信系统工程范畴。

从电磁学理论的范畴来讲,以麦克斯韦方程组为代表的经典电磁学理论是本课程所处的大背景。针对电磁场和电磁波的分析讨论有两种经典分析方法:路分析法和场分析法。当电磁波在特定的导行系统中进行传输时,电磁波的传输规律因其导行系统的特性表现出和低频电路以及自由空间中的电磁波的特性有相似的地方,又有不同的地方。因此在本课程中研究问题的方法有两种:场分析法和路分析法(传输线理论,非低频电路理论)。

除了课程的总背景以外,每一个知识点也需要在总背景中找到合适的位置,方便学生在学习记忆过程中进行有效的知识体系构架。

理论和实际工程应用是紧密相关的,这里所说的在理论的WP和实际工程应用的WP中进行讨论的出发点不同,基于理论的讨论是从理论发展和构架的角度来进行讨论,基于实际工程应用的讨论是指在实际工程中给出该知识点所对应的功能模块和应用实例,使得学生获得更多工程方面的背景知识。

积极组织小组讨论(Small Group Discussion,SGD):讨论是学生在不断强化、应用和关联知识点的过程中进行学习的过程。从认知学的角度来讲,课堂讨论是非常有必要的。学生将新知识“摞”到自己已有的知识体系上的时候,这种结构是很松散不牢固的。当和组员讨论以后,其他学生通过提出自己的疑问——获得解答的循环过程中,相当于是对这块新“摞”上去的砖从各个方向涂上水泥加固的过程。同时,一些有工程应用问题的讨论还能让这个新知识点从“应用”的角度进一步固化到学生的世界观中去。

小组讨论分为课堂讨论和课外讨论,课外的讨论可以是针对课后习题和课程设计的讨论,由学生自发组织进行。“微波技术基础”课堂学生人数在30-35人之间,课程学时数为56个,一次课由两个四十五分钟的课组成,中间有五分钟的休息时间。在课堂学时不多的前提下如何有效的组织讨论并且获得所需成果是一个不小的挑战。这也是尽管很清楚课堂讨论对激发学生的学习热情、强化巩固知识有非常好的效果,教师却很少组织课堂讨论的最大原因。

为了能够充分发挥课堂讨论的优势,以提高学生讨论效率为出发点的课堂讨论的前期设计是非常必要的。在前期设计中可参考如下原则:首先需要考虑的是讨论的问题必须规模较小并且答案不唯一(开放式问题)。讨论的时间一般控制在五分钟以内,要在较短的时间里完成一个题目的讨论,同时又让每一个学生都可以开动脑筋,题目的答案既不能太宽泛,也不能具有唯一性。以“微波技术基础”课程为例,该课程同时连接着理论和工程,针对物理现象的理论推导可以进行的课堂讨论题目有对物理现象的预测性讨论,比如微波谐振腔的微扰理论有两种扰动手段,这两种扰动手段都可以用于改变谐振腔的谐振频率,这两种手段的根据有什么相同和不同之处?在介绍用场解法讨论导波系统的时候,用纵向场解法求解的前提是什么?在将课程和实际工程应用进行联系的时候,可以用于讨论的题目有一个用同轴线进行馈电的波导喇叭天线,电磁波在从同轴线传输到矩形波导最后以电磁波的形式辐射出去的过程中有什么模式和能量的变化?一个探针馈电的矩形微波谐振腔谐振频率偏低,用什么方法可以提高谐振频率?

其次要考虑的是讨论的形式。小组成员最好是三到五个人之间,这样既可以避免冷场,也可以避免由于发言的人太多导致个别学生完全不参与讨论。每次讨论可以用不同的分组方式,尽量让每一个学生都可以和不同的学生交流。为了避免讨论的话题偏题,可以要求每组学生准备一张白纸,由组长把每一个组员发言的关键点记录下来,这样既方便最后做总结陈词,也暗示每个组员的发言都是值得尊重的。最后要求每组推举一位同学来做总结陈词。在讨论过程中,为了避免话题偏题、个别成员一直滔滔不绝以及个别成员一直沉默等问题,教师需要观察各个小组的情况,并对所出现的问题进行引导,并且在规定时间临界点附近提醒学生准备好总结每个人的意见。

合理安排课堂时间(Proper Time Schedule):研究表明,学生在课堂上能力集中注意力听讲的时间是有限的。在课堂开始的十五分钟内基本上能够集中注意力,在之后会有一个非常大的下降,随之而来的是发呆、犯困和注意力转移,这种情况持续到课堂结束前的十到五分钟。在最后的十分钟左右,他们会重新振作精神把剩下的内容听完。这是一个普遍的情况,虽然会根据上课老师的技巧有些不同,但是统计调查结果表明大趋势是没有显著差别的。如果只是纯粹的讲授式的教学,上述规律很难被打破,这时需要教师对上课的模式和内容有一个恰当的时间分配。一般来说,一次课上会有一到两个知识点需要学生掌握,而这个知识点通常可以被划分为若干个小知识点,将这些小的知识点合理分配到上课的不同时间片段上去,这样可以给学生一个类似于“片段学习内容完成”的成就感的暗示,不至于让他们感到枯燥乏味。同时,根据这些小知识点的重要性不同,可以在一个五分钟的时间片段里面安排一次二人/小组讨论,多选小测验,或者给一个实际工程问题解决实例之类需要学生主动参与的小活动,从而将学生的注意力拉回上课的内容中。

课程设计(Project Design):由于本课程没有安排实验环节,为了让学生在学习中不断将理论知识和实际工程应用结合起来,一定数量的课程设计必不可少。课程设计的内容比课堂上所学的内容更进一步贴近实际工程,并需要用一定的编程或者商业软件仿真来实现,通常需要花费学生更多的时间。因此课程设计一般要求学生分小组完成,这样既可以缩短周期也可以鼓励学生在不断讨论中获得更多知识。

作为“微波技术基础”课程改革的重头戏,本课程的课程组在这方面做了大量的工作。由于本课程的知识点较多,相互之间又紧密关联,因此课程组做了一个大胆的尝试:设置课程设计菜单。在本课程中学生需要完成二到三个课程设计,课程设计的题目被设计成了菜单形式。每个学期设置两个基础性的课程设计,并搭配一个挑战性的课程设计。基础性的课程设计针对教材内的知识点做一些简单的工程性延伸,学生将教学内容学扎实,并做一些简单的资料查阅就能完成。挑战性课程设计则对教材内容做一个科学前沿性的诞生,知识点跨度较大,需要学生大量查阅课外资料,做大量的工作才能完成。

三 问卷调查及学生的反馈

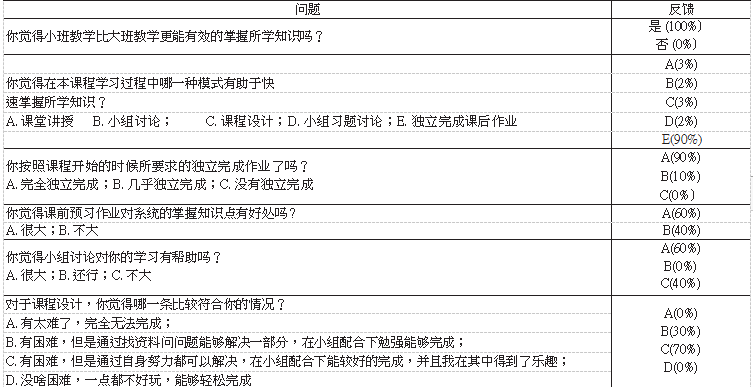

课程结束后针对本课程的各个教学环节作了一次问卷调查,确认每个教学环节在学生学习过程中的作用。问卷调查及学生反馈见下表。

四 总结

本文以认知学理论为基础,以“新工科”建设对学生素质的要求为背景,深入探讨了课堂教学的模式和教学细节设计。使得学生在日常学习中潜移默化的获得适应未来工科发展的创造性和综合性思维。

参考文献:

[1]陆国栋.“新工科”建设的五个突破与初步探索[J].中国大学教学,2017(05):38-41.

[2]王嘉毅,马维林.再论“以学生为中心”的教学意蕴与实践样态[J].中国教育学刊,2015(08):66-72.

[3]丁笑炯.以学生为中心的教学:历史回顾与最新进展[J].教育发展研究,2005(22):53-58.

[4]MIT School of Engineering.NEET New Engineering Education Transformation[EB/OL].http://neet.mit.edu/.

[5]胡静,等.以“学生为中心”的项目化实践教育系统的改革[J].设计教育,2019(21):99.

[6]沈珊瑚,姚茂群,周炯.以学生为中心的嵌入式系统原理与设计实践课程教学探索[J].计算机教育,2019(07):159-162.

[7]林健.工程教育认证与工程教育改革和发展[J].高等工程教育研究,2015(02):10-19.

[8]李爱凤,张萍.基于电磁场与电磁波和微波技术课程的教学改革探索[J].教育现代化,2019,6(61):71-72+84.

[9]李志义.解析工程教育专业认证的学生中心理念[J].中国高等教育,2014(21):19-22.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/31423.html