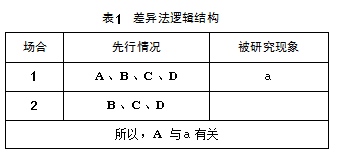

科学课程学习中需要运用许多认知策略。解决问题的认知策略有两种类型: 强方法和弱方法,强方法是指习得的方法,保证特定问题的解 决;弱方法是当解决者不知怎样直接解决问题时所求助的一种通用的问题解决策略,如手段-目标分析、向前推理、逆推法等。[6]科学学科中一类习题的解决方法,如解决三力平衡问题的 “相似三角形” 法、动态电路变化问题的 “并同串反” 法等、化学方程式配平问题的 “最小公倍数法” 和 “奇偶配平法” 等,通常就是强方法。而科学研究和学习中运用的科学方法, 如实验法、转化法、等效替代法等,通常都是弱方法。

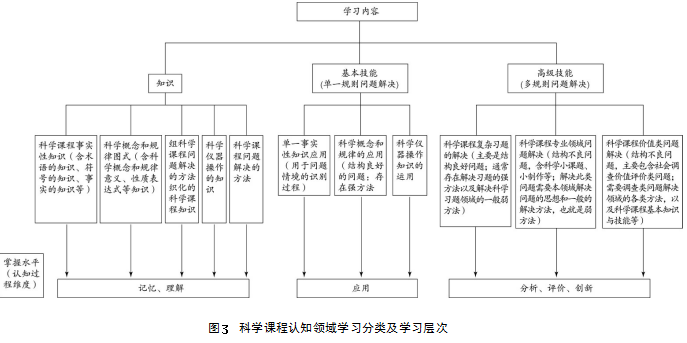

由于学科教学的直接对象是学科中的内容, 所以,从学习内容的视角进行分类更为合适。新 的学习分类不仅要告诉我们学习的内容,还应能揭示学习的内部表征和外显行为 (对应于掌握层次)。以下对科学课程的学习做简单地梳理。

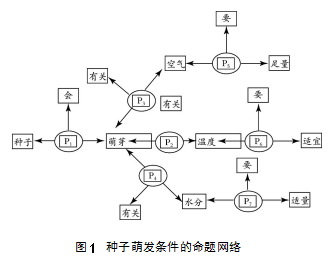

事实性知识、科学概念和规律、科学方法、组织化的科学知识、实验操作知识是科学课程核心的学习内容。学生学习后, 如果表现出 “能以与原先呈现方式 (如课本上) 基本相同的方式提取出来” 的行为, 表明学习达到修订版中 “记忆” 层次。以上学习内容,经过 “有意义” 学习后,将以命题网络等方式存储在长时记忆中,此 时个体就会表现出对命题网络的各个意义单元以及意义单元间的关系的解释行为,达到修订版中 “理解” 层次。此部分学习内容称为知识。

在意义学习后,科学概念和规律、科学方法等将被应用于解决问题。于是,它们就从各自陈述性表征转化为相应的程序性表征达到修订版中 “应用” 层次。科学仪器操作知识蕴含的规则执行链,由于其规则间相互次序的固化性,相当于单一规则的运用。此时表现出的行为,称为基本技能。

事实性知识、科学概念和规律、科学方法等单独运用都不能达到 “分析”“评价” 及 “创新”层次。要达成上述层次目标,只能综合运用上述 知识、技能和策略,通过解决问题的形式表现出 来。结构良好的问题可以用强方法解决。结构不 良的问题或第一次遇到的结构良好的问题,通常 只能用弱方法解决。用弱方法解决问题,有些侧 重对问题所含要素的分析;有些侧重在要素分析 基础上, 依据已有科学知识对问题性质做出评价;有些侧重在要素分析基础上,将未成关联的 规则结合在一起运用形成新的产品,从而表现出 达到 “分析” “评价” “创新” 层次的行为特征。此种表现出综合运用多规则解决问题的行为,称 为高级技能。

科学课程学习分类以及学习层次可用下图表示:

(二) 科学课程认知领域学习分类在课堂教学中的拓展

知识的学习、基本技能的学习以及结构良好问题解决的学习通常在课堂中完成。其学习内容明确,学习后的表征形式以及外显行为也可确定,这几类学习过程中涉及的认知策略也能够分析清楚。鉴于此,可将前述学习分类在课堂教学中做进一步拓展,将学习类型与其相应的内部过程联系起来。

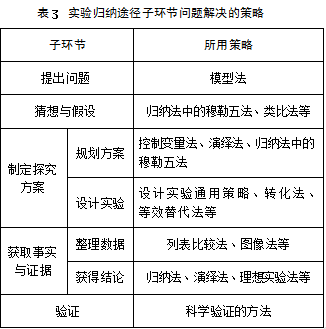

显然,如果能够揭示出学生学习活动所经历各子环节问题解决的具体策略,那么教学就是教师遵循各环节中相应策略的引导,帮助学生选择解决子问题的技能,从而解决问题、习得所学知识的过程。

上述分类有助于教师全面审视一次课堂教学活动的全部要素,启示教师在完成教学设计时,应根据每一类型学习内部过程规划教学活动,[11]根据外显行为制定项目对教学目标是否达成做出测评。同时该分类将具体的认知策略与其对应学习过程明确地联系起来,教师在聚焦学生学科内容学习目标达成的同时,又可兼顾学习过程中涉及的特定方法学习目标的达成。

四、学习分类视角下科学学科核心素养目标的实质与培养

(一) 科学学科核心素养的实质

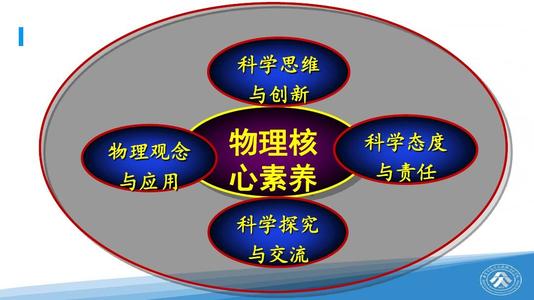

2018年1 月颁布了普通高中课程标准, 各学科提出学科核心素养,如物理学科包括:物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与社会责任。化学学科包括:宏观辨识与微观探析、变化观念与平衡思想、证据推理与模型认知、科学探究与创新意识、科学态度与社会责任。生物学科包括:生命观念、科学思维、科学探究、社会责任。

如果用完整的语言加以描述,学习者具有物理学科核心素养,表现为 “能正确理解建立在物理概念和规律基础上的物理观念的意义” “具有运用科学思维解决物理问题的意识和能力” “具有运用科学探究研究物理问题的意识和能力” “具有科学态度”。

当个体在生活或学习过程中感受到科学学科问题的存在, 面临是 “去解决” 还是 “不去解决” 的冲突时,个体内部存在影响其作出行为选择的某种倾向性,这一内在的倾向性就是个体对解决科学问题具有的态度。如果个体面临上述行为冲突时,有比较大的概率选择尝试 “去解决” 的行为,我们可称此个体具有一定的解决科学问题的意识。因此, 愿做事的 “意识”, 本质上反映的就是个体对人、对事所具有的态度。只具备了解决科学问题的意识,科学问题当然不会迎刃而解,还需要个体具有解决科学问题的能力。解决科学问题的过程,实质上就是个体在各种科学方法引导下,从认知结构中选择出适当的科学知识和技能,并予以排序与执行的过程。所以,讨论能力时,应该阐明与此能力相对应的方法以及需要的必要知识与技能。

化学学科核心素养中 “宏观辨识与微观探析”,完整表述应该为个体具有 “运用结构 (微观) 决定性质 (宏观) 思想研究化学问题的意识和能力”,同样是个体具有结构决定性质的思想(科学方法) 和相应化学知识综合表现出解决问题的能力,以及在 “去研究” 和 “不去研究” 行为倾向间的选择 (即态度) 的整合。

由上分析可知,科学学科核心素养是对个体后天习得结果的综合表现的描述,可以分解为价值内化的态度以及解决科学问题的能力,此处能力也可进一步分解为相应的知识、技能以及认知策略。

(二) 科学学科核心素养培养思路

态度的培养应遵循态度这类学习结果的学习机制完成。而作为后天习得的解决问题能力,并 不能直接教,能直接教的唯一方法是将解决问题综合能力分解,先教被分解出来单项知识 (含策略性知识)、技能, 再提供适当问题情景由学生综合加以运用。因此, 在科学课程教学研究中, 不能只是泛泛地讨论培养学生解决科学问题的能力,而应该具体回答如下问题:中学阶段解决科 学问题的类型主要有几种形式,每一具体形式中 涉及到的子环节有哪些,解决各子问题所需策略 和必要技能有哪些等。遵循此思路,笔者初步做 了研究,运用任务分析技术分解出 “科学探究” 各层次及相应的策略,提出了科学探究能力构成成分与层次结构,[12]为合理有序培养学习者探究能力提供了一定的思路:对于科学研究中的各层 次策略,宜采用先分项后综合的方式有序安排其学习的阶段,首先应该保证在科学概念和规律的课堂学习中,教师给学生提供充分的运用各种科学方法解决问题的多种经历,并选择适当时机帮 助学生显性化科学方法的使用条件以及相应步骤(即习得科学方法的意义),待各分层策略学习者熟悉并初步运用后,可以在课外研究性活动中提供真实的科学问题,供学习者真正地综合已有科学知识和科学方法加以解决。

“教学有法” 指教学是有规律的, 而教学规律一定是匹配于学生学习规律的。学习心理学关于人类学习机制的研究,初步回答了个体学习的内部过程、学习后内部表征方式等问题,为将教学建立在 “学” 的规律基础上提供了可能。学科教学研究者可尝试将 “学” 的一般规律与学科的特征结合, 为学科教学问题的解决提出可行的方案。

参考文献:

[1] 吴庆麟.认知教学心理学 [M].上海: 上海科学技术出版社,2000:67,191.

[2] 王甦,汪圣安.认知心理学[M].北京: 北京大学出版社,1992:288.

[3]R M 加涅.学习的条件和教学论 [M].皮连生,等,译.上海:华东师范大学出版社,1999:56.

[4] 李钧雷, 王小明.“思维的适应性控 制理论” 条[K]//中国教育大百科全书.上海: 上海教育出版社,2012:1661.

[5]L W 安德森,等.学习、教学和评估的分类学[M].皮连生,等,译.上海:华东师范大学出版社,2008:63.

[6]SianRobertson.问题解决心理学 [M].张奇,译.北京:中国轻工业出版社,2004:43,239.

[7] 布卢姆.教育目标分类学认知领域 [M].罗黎辉,等,译.上海:华东师范大学出版社,1986:14.

[8]RobertJ,Sternberg.认知心理学 (第三版) [M].杨 炳 钧, 等, 译.北 京: 中 国 轻 工 业 出 版 社, 2006:349.

[9] 义务教育教科书.生物学 (七年级 上) [M].北京:人民教育出版社,2012:89.

[10] 陈刚,侯新杰.中学物理课程与教学论 [M].上海:华东师范大学出版社,2018:128.

[11] 陈刚.试论物理概念和规律意义学习的教学设计 [J].全球教育展望,2014 (12):58-71.

[12] 陈刚,皮连生.从科学取向教学论看学生的核心素养及其体系构建 [J].湖南师范大学教育科学学 报,2016 (10):26.

OnClassificationoftheLearninginCognitiveDomainofScienceCourse: FromtheViewsofLearningPsychology

ChenGanga,PiLianshengb

(a.Collegeof TeacherEducation;b.Schoolof Psychologyand CognitiveScience,EastChina NormalUniversity,Shanghai200062,China)

Abstract:Learningpsychologistsclassifycognitivedomainlearningfrom differentperspectives.As thelearningobjectsofthevarioustaxonomytheoreticalstudiesarebasicallythesame,theyarerelated andcomplementarytoeachother.Basedontheintrinsicrelationshipofeachcategory,andcombinedwith thecharacteristicsofthesciencecurriculumlearning,itispossibletoconstructaclassificationsystemof thesciencecurriculum cognitive domainthatintegrateslearning elementssuch aslearning content, internalprocessesoflearning,internalrepresentationforms,andacquisitionlevelsintoone.Accordingto theviewpointoflearningclassification,thekeycompetencyofscientificdisciplinecanbedecomposedinto theinternalizationofvalueandthecomprehensiveabilitytosolveproblems.Thelattercanbefurther decomposedintocorrespondingknowledge,skills,andcognitivestrategies.

Key words:cognitive domain;learning classification;science curriculum;key competenciesinsciencedisciplines