SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:本研究采用Cite Space III软件,以2000—2018年高校运动员培养领域的相关文献作为样本,并绘制高校运动员培养研究热点的知识图谱。通过对知识图谱的作者分布分析发现:吴建堂、郑建岳、苏荣海等学者对高校运动员培养研究领域贡献较大;从机构分布发现:北京体育大学、山东师范大学体育学院、清华大学、华东师范大学体育与健康学院等机构对高校运动员培养领域的研究较为突出。综合知识图谱分析出高校运动员培养领域的研究前沿,能够对国内的研究现状有个更直观的认识。笔者认为高校运动员培养未来的研究方向为4个方面:传统项目向高校高水平足球队的转型路径研究,运动队以多种方式筹措资金的研究,注重高校高水平运动队信息化建设和管理研究以及高校运动员培养模式的国际比较研究。

关键词:高校运动员培养;知识图谱;研究热点;研究前沿

本文引用格式:苌庆辉,等.高校运动员培养研究热点与演进图谱分析[J].教育现代化,2019,6(71):259-266.

Analysis on the Research Hotspot and Evolution Map of College Athletes Training

CHANG Qing-hui,CHEN Hao

(Tianjin Polytechnic University,Tianjin,China)

Abstract:This research uses the Cite space III software,taking the relevant literature in the field of college athletes training from 2000 to 2018 as a sample,and draws the knowledge atlas of the hot spots in college athletes training research.Through the knowledge map,we find that scholars such as Wu jiantang,Zheng jianyue and Su ronghai have made great contributions to the study;From the distribution of institutions:Beijing Sport University,Shandong Normal University,Tsinghua University,East China Normal University,college of physical education and health,and other institutions in the field of college athletes training research is more prominent.Comprehensive knowledge map analysis of the research frontier.

The future research directions of college athletes training are as follows:the research on the transition path from traditional sports to high level football teams,the research on raising funds by sports teams in various ways,the research on information construction and management of high level sports teams in colleges and universities,and the international comparative study on the training mode of college athletes.

Key words:College athletes training;Knowledge map;Research focus;Research frontier

国民体育在顶尖领域或呈上升趋势,但在全国范围内的普及,仍有相当大的欠缺。高校作为一个载体,既要培养人也要为社会输送人才。1986年,国家教委与体委提出在我国普通高等院校创办高水平运动队,这条政策的初衷是为了退役运动员提供继续学习的机会,并且培养具有高文化素质的优秀运动员。高校运动队作为大学里一个特殊群体,已经为我国教育体育事业取得了一部分成就。高校运动员培养也成为了众多学者的研究热点。本文以Cite Space III软件针对高校运动员培养的现状分析做出知识图谱,能更加直观了解到该研究领域的结果,同时对未来高校运动员培养领域今后的研究提供一定的参考。

一研究对象和方法

(一)研究对象

以CNKI数据库作为研究样本的数据来源。为了确保数据样本的权威性、可靠性及代表性,进行如下抽样:首先,确定检索词。以“高校运动员”为检索词进行关键词检索得到59篇,同理以“高校运动员培养”为检索词进行主题检索得到425篇。由于以“高校运动员”为检索词进行检索得到的文献数量较少,而以“高校运动员培养”为检索词进行检索得到的文献数量相对更多。这样的样本数量涵盖的范围更全面。因此,确定“以高校运动员培养”为检索词后。检索条件是为主题=高校运动员培养(模糊检索);时间范围设置是2000-2018年;来源类别为不限;检索日期2018年9月23日。通过以上步骤共检索得425篇文献,这些文献主要包含的内容为篇名、作者、机构、关键词、日期、摘要、期刊来源等。剔除无作者及不符合研究主题的文献外,最终得到高校运动员培养研究的有效数据为411篇。

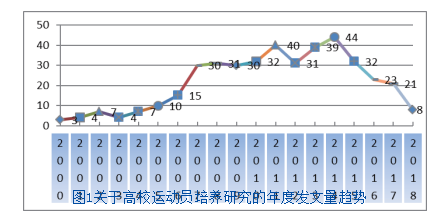

确定以这411篇文献作为本文的研究对象,并绘制文献的年度变化趋势,见图1。

(二)研究方法

本文的研究软件为Cite Space III,是陈超美使用Java语言开发的information Vi-Sualization-Cite Space信息可视化软件的3.0版本。通过该软件可以从之前学者发表的文献中梳理相关科学领域的发展脉络,发现相关领域的研究热点、研究趋势和研究前沿。该软件可以在计算作者的发文量后发现贡献突出的作者,然后通过绘制的图谱来判断作者之间的合作关系;也可以计算机构在某阶段的突出现状,以及通过绘制图谱中的节点间的线性关系判断机构之间的合作情况;还可以通过计量文献关键词的频次及中心性来判断某研究领域的研究热点等。本研究通过文献法,登录中国知网,以“高校运动员培养”为检索词。共搜索425篇文献后,剔除与该领域不符的文献,统计得到411篇有效文献。对高校运动员培养领域的文献进行梳理归纳后采用Cite Space III软件对数据进行可视化分析。

通过整理2000年—2018年相关高校运动员培养领域的论文,做出年度发文量趋势图(图1)。从图1可知,2000年到2018年,关于高校运动员培养的发文量是从逐年递增到井喷再到递减的趋势的。2000-2006年发文量有上升的趋势,但相对较缓。

到2007年发文量突升到30篇直到2014年达到顶峰,2014年份发文量达到44篇。笔者认为2007年发文量的突升是受2008年北京奥运会影响,尤其在后奥运时期,竞技体育、群众体育、学校体育和体育产业领域在连绵不断的向前运行和发展。其高校运动员培养相关研究也逐渐增加。2015-2018年关于高校运动员培养研究略有下滑,2016年有明显下滑趋势。以下将对这些研究成果进行知识图谱的分析。

二 高校运动员培养研究的作者和机构分析

(一)作者分析

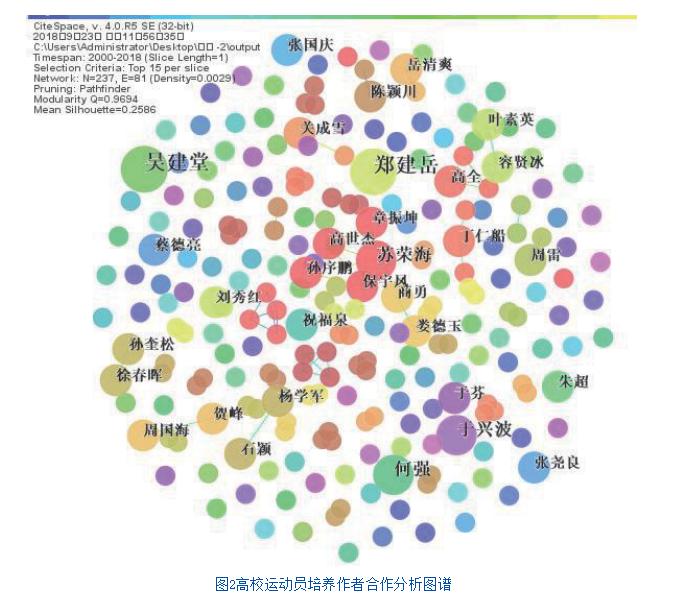

从411篇文献中,取自每年被引频次位于前15的文献,筛选后共得237位学者,并将发文量较多的学者绘制成知识图谱见图2,整理运行后的数据见表1,图2中图形节点的大小表示作者发文量的多少,节点越大,表示发文量越多,反之,则表示发文量较少;节点的颜色表示文章发表的时间,节点的颜色越深表示文章发布的时间就越早,反之,即表示最近开始发文;节点之间的连线表示作者之间的合作关系。

(二)作者合作关系分析

结合图2和表1分析得出:较早从事高校运动员培养的学者是陈颖川,通过资料分析、调查研究,明确了高等院校篮球竞赛体制改革、人才培养的重要性,提出高等院校不仅是为21世纪的有用人才奠定基础,而且也是我国竞技体育人才培养的重要场所[1]。从表1看出发文量最多的学者是吴建堂(4篇),依次为郑建岳(4篇)苏荣海(3篇)、何强(3篇)等。吴建堂的研究方向为体育招生与体育专业人才选拔关系研究,首发年份为2007年,发表论文4篇,其中四篇均为第一作者。三篇为高校学生运动员培养模式方向。并提出构建运动员“一条龙”培养输送模式。高校高水平运动队人才培养的方向与具体功能的不同分成两种培养模式:体育教育人才培养模式和体育竞技人才培养模式[2]。郑建岳的发文量也是4篇,首发时间为2007年,其中一篇为第一作者,其余三篇为第二作者。郑建岳的研究方向是高水平运动队及学训研究方面,从发表论文初期2007年到2015年有关高校运动员培养方面的文献全部以浙江宁波大学为例。郑建岳综合分析了时代的背景,提出社会转型视角下普通高校运动训练人才培养新途径的具体措施,创新“教体结合”模式,采用“参与式”管理模式。注重科学训练,完善“产学研”一体化[3]。苏荣海学者研究方向为教育理论与教育管理,最早的首发文献为高校运动员培养的年份是2015年:他指出不同学历、运动项目、保研意向的高校运动员在竞技目标取向中具有显著差异性。并且采用DEMATEL方法对高校高水平运动员培养质量的影响因子进行分析,据此提出影响高校高水平运动员培养质量的因子[4]。随后,越来越多的学者也从事这方面的研究。相关学者以高校运动员为研究对象展开合作研究,对全国部分省市高校运动员竞技成绩取向进行研究,帮助其树立正确的训练目标,调动高校运动员训练的积极性[5]。图2显示,学者间的合作状态为2-3人的居多,多数结点没有连线。吴建堂,郑建岳,苏荣海,何强等学者的研究的贡献比较突出,并已形成一个合作网络至少发过两遍论文。部分学者间合作较强,但大多数学者们还是单枪作战的状态。

(三)机构分析

通过设置参数,从最终得到的411篇文献中,提取每年被引频次排在前15名的文献。运行软件得其结果见图3和表2。

由图3显示出:对高校运动员培养的研究基本集中在师范类大学和综合类院校。其中北京体育大学属于高校运动员培养领域的佼佼者,体育科目最全的大学,首发年份为2005年。山东师范大学体育学院属于师范类大学较早开设体育院系之一,始发年份为2002年,发文量4篇。清华大学作为唯一上榜的综合类大学,始发年份为2004年。411篇文献主要集中在师范类院校体育学院,如山东师范大学、北京师范大学、山西师范大学;一部分集中在综合型高校,如清华大学、山西大学、宁波大学等;一部分集中在体育类大学,如北京体育大学、天津体育学院、上海体育学院等。

(四)分析高校运动员培养研究领域机构的合作关系

从图3显示,对高校运动员培养的研究大多数集中在师范类院校体育学院和综合性高校,在机构合作方面,以地域集中为主。例如北京体育大学,清华大学;复旦大学体育教学部,复旦大学附属中学;从图3看出具有合作关系的院校普遍为两到三所,并且合作研究的机构数量相对较少,说明我国在高校运动员培养的研究共享方面还处于保守的状态。

三 高校运动员培养研究的热点与演进分析

(一)研究热点分析

关键词出现的频次可以有效地反映在某个时间范围内,学者的研究集中在哪些热点问题上。对出现的高频的关键词进行聚类然后分析,从关键词之间的关系,可以显示出高校运动员培养领域的研究热点和发展趋势并对研究前沿的演进进行预测。

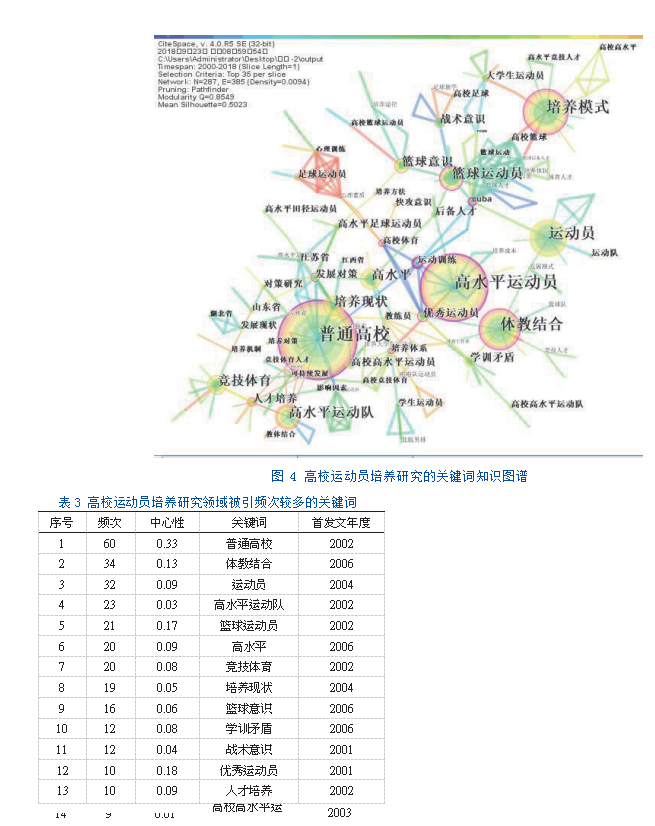

用CiteSpace软件的频次与中心性作为某研究领域研究热点的判断标准,即关键词的频次且中心性都靠前列,该关键词基本体现某研究领域的热点。运行软件得到高校运动员培养相关文献关键词共现图谱,共得到287个关键词,出现至少3次的关键词为74个。

通过图4发现:普通高校,高水平运动员,体教结合,培养模式,运动员等为各类专家学者普遍研究的方向。每一个关键词都与其存在必然联系。例如,随着体教结合,大学或职业院校开始研究新的培养体系,通过建设竞技中心或学校体育部、获得多方政策支持,根据教育部相关政策加强建设高校高水平运动队的发展模式不再单单仅是竞技体育的延伸,并且在管理方面,高校运动队学生要接受所在院系和运动队(学校竞技中心或体育部)的双重管理,既要按照本专业的培养方案完成专业学习任务,也要认真履行参加训练与比赛的义务。现大部分高校将运动队训练比

赛作为运动队学生附加必修学分进行考核。

结合分析图4和表3,基本可以确定2000至2018年间,对“普通高校”“体教结合”“培养模式”“运动员”“高水平运动员”等的研究集中在高等教育阶段。对五个概念进行分析,观察到体教结合和高水平运动员有紧密联系。深入研究高水平运动员是普通高校人才培养的新阶段与新目标,即大学生运动队现阶段培养模式研究与管理结构问题,如培养现状,培养对策,培养机制,还有深入探讨普通高校里影响高水平运动员的因素分析。研究也涉及到体教结合阶段学训矛盾的问题上,即普通高校在人才培养方案各环节的优化研究。

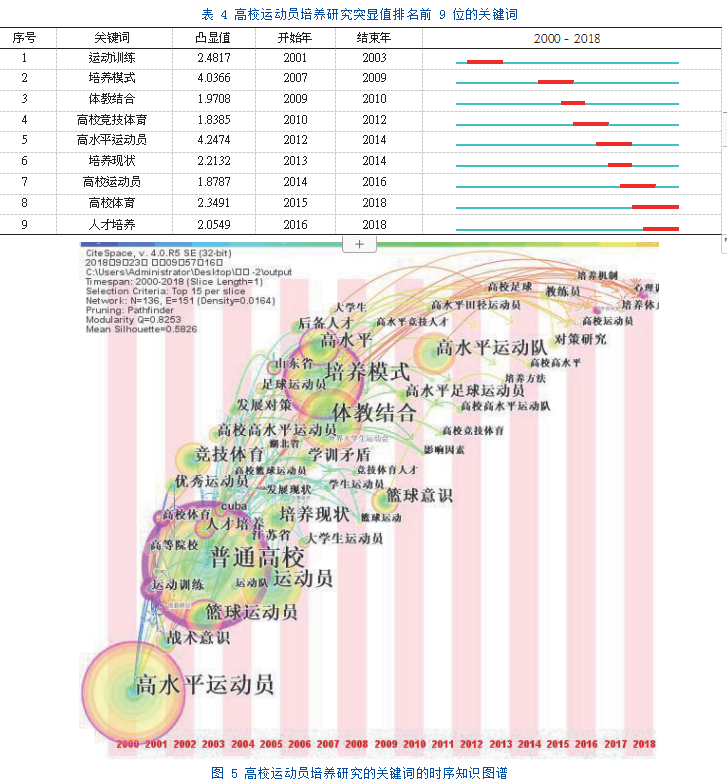

(二)研究前沿分析

根据图5和表4,分析关键词在不同时期的突显性,说明不同阶段研究热点的变化,即研究前沿的变化趋势。高校运动员的培养研究可以分为三个阶段:2000年至2009年为高校运动员培养研究的萌芽期,此阶段“运动训练”“培养模式”的突显值较高,分别为2.4817和4.0366。众所周知,运动员在系统训练培养具有滞后性。学生在校时间有限,培养不能形成系统,造成培养优秀率降低[6]。我国普通高校高水平运动队运动员来源的主要渠道是中学和体委系统,学生运动员和运动员学生是高校运动员的主成分,这种来源与构成模式是伴随着我国的竞技体育体制存在的[7]。在高校体育人才培养机制方面,对运动员的要求应从“体力为主型”向“体力与智力结合型”的方向转变[8]。也有高校运动员成本研究,现阶段高校高水平运动员培养成本具有获得成本最低化趋势,机会成本越来越被人们所注目[9]。部分学者通过与发达国家高校运动员培养模式对比,借鉴美国高校运动员培养理念,延长运动员的学习年限,向学生提供奖学金,限制竞赛资格与提供奖学金相结合,合理引入激励大学生运动员学习和训练的机制[10]。与澳大利亚等发达国家高校运动队进行类比,分析我国高校运动员体教结合的优劣势,从高校高水平运动队运行经费和运动员组成体系,体教分离的现象共三个方面进行了探讨,建议加快培养高水平教练的速度,改变运动员的引进体系,高校应明确培养目的,结合学校自身特点,有重点的发展部分特色项目[11]。

此阶段研究适应当时计划经济社会背景,高校在培养竞技体育人才方面遇到学训矛盾,学校定位,运行经费,招生体系等诸多问题。并且围绕高水平运动队师资建设,培养理念,结合研究国外发达国家高校运动员的培养方式分析,并从运动员,教练,学校三方面提出了粗略建议。

第二阶段是从2009年至2014年,这五年是高校运动员培养研究的过渡期。这个阶段“体教结合”(1.9708)“高校竞技体育”(1.8385)“高水平运动员”(4.2474)“培养现状”(2.2132)的突显值最高。说明体教结合在逐渐变得完善,根据中美竞技体育体制比较,首先应淡化“举国体制”训练模式,由教育部制定各省区大学生运动员录取原则。建立以大学为核心的地域式的学校竞技体育培训基地[12]。也有学者根据培养现状,将企业中绩效技术的思想引入高校运动队的研究,从绩效评价实证分析后,提出改进策略:正确定位高水平运动队目标,修订高水平运动队招收办法,提供教练员选聘条件等[13]。从高校高水平运动队激励机制分析,推出层级性和持续性的激励政策,覆盖到从运动员入学到毕业的全过程。利用提高奖学金、增加保送研究生名额等政策,提高运动员训练的积极性[14]。还有学者认为研究型大学可以充分利用在招生政策、科学文化素养培养、经费保障和产学研等方面的优势,以“校体企结合”模式,共同培养全面发展的高素质竞技体育人才[15]。在高校运动员人才培养改善阶段还应构建有效的质量监控机制,需要定期或不定期对人才培养质量进行评估,形成有效的预警机制,并及时发现问题,尽快实施有效的整改方案,确保人才培养质量[16]。

通过这一时期:笔者通过搜集文献发现国内高校竞技体育人才培养处于发展阶段,并且目前“体教结合”大部分试行高校开展在除了西藏青海等少数民族省市之外的华东沿海等地区,从地域视角观察出不均衡发展的态势。这阶段也能看出体教结合理念在竞技体育人才认识发展过程里,经历了微观到宏观的深化,更多地是在强调运动员个体的修养成分到政策制定和组织上行动推进的更为宏观的探讨。

第三阶段为2015至2018年,关于高校运动员培养研究的深入期,较高突显值的关键词分别为“高校运动员”“高校体育”“人才培养”3方研究;根据国务院办公厅2016年5月印发《关于强化学校体育促进学生身也、健康全面发展的意见》中提出的“教体结合”与20世纪80年代提出的“体教结合”虽然只是两个字顺序交换,但意义深远。新兴起的“校园足球式”新型运动员培养模式分析,以大学为龙头借鉴美国NCAA竞技体育人才培养理念,并学习NCAA解决运动员学训矛盾的办法,树立“培养完整的人”育人目标,设置招生参赛资格监督学生努力学习、构建科学教育体系全面培养学生、限制训练时间和竞赛场次保证运动员的学习时间[17]。还有相关学者根据高校高水平运动员培养质量影响因子分析提出保障对策,认为影响最重要的分别为原因要素领导重视程度和结果要素比赛成绩和参赛情况[4]。部分学者对全国部分省市高校运动员竞技目标取向进行研究,即为高校教练员认识并引导高校运动员的竞技动机,调动高校运动员训练积极性。他们认为:博士在读,团体项目和有保研意向的高校运动员对提高竞技目标的意愿最强[18]。也有学者认为将高水平运动队现在的建设基地应由原来“普通高校”转变成“高等体育院校”将管理组织机构由原来的“教育部和体育总局共同管理”转变为“体育总局管理”[19]。

这一阶段大多数学者更倾向在高校体育人才培养领域研究的延伸细节上做分析。也有学者从政策角度分析,机构与机构之间的理性选择问题。并结合发达国家高校竞技体育人才培养的成功经验,如何切合我国国情行之有效的建立高校高水平运动队培养体系,选择培养模式,完善处理好教体结合理念的可持续发展更为全面的研究。

四 高校运动员培养未来展望

虽然高校高水平运动队实施的数量越来越多,但现阶段受教育部政策影响各省市高校已不再继续扩大规模建设高水平运动队。体育教育研究工作者虽然受政策刺激大幅度增加,但研究成果相对较少。从知识图谱中可以看出在该领域研究发展的各阶段大部分研究成果围绕人才培养和高校高水平运动队体系综合建设展开探讨。为了推进完善高校运动员的培养,国家也出台一些相关政策。结合知识图谱分析结果并根据近两年我国教育部出台的相关政策,预期未来的研究会以如下几个方面为重点研究的趋势。

(一)传统高水平运动队向高校高水平足球队转型路径研究

教育部办公厅体卫艺司发布《关于2018年高水平运动队建设项目调整有关事项的通知》(教体艺厅函〔2018〕42号)第二条详细指出承担定向越野、龙舟建设项目的学校,要在两年内向足球等国家重点发展项目、校园普及性较强和增强体质效果较好的项目进行调整。另外,我国福建晋江将从2019年至2025年为4届举办国际大体联足球世界杯。根据关键词时序知识图谱能看出从2014年学者们开始高校足球的相关研究。随着近两年各级政府逐渐重视高校足球运动队的发展,校园足球文化建设理念必将优先纳入各个高校运动队的建设思想。笔者认为高校高水平足球队也许会代替个别生源不足的传统运动项目是大趋势。因此,现阶段,高校运动队该如何根据本校运动队项目建设现状成功转型,如何抓好“校园足球”的师资培训,如何合理使用场地资源包括校外资源。使大学校园足球文化作为龙头,高效的辐射到中小学校园足球的发展,在高等教育领域形成由上而下的引导是新的研究方向。

(二)加强高校运动队筹措资金问题的研究

教育部办公厅发布《关于2017年高水平运动队建设项目调整有关事项的通知》(教体艺厅函〔2017〕34号)第八条规定加大经费投入,提高保障能力,鼓励通过校企合作、教体结合、赞助、冠名等多种方式和渠道为高水平运动队筹措资金。有学者通过实证研究发现,经济发展水平较低的地区,其高水平运动队的数量都比较少[20]。也有大学生运动队通过筹措资金外出比赛的例子。例如近两年天津工业大学高水平游泳队在参加全国大运会,世界大学生运动会曾多次以拉赞助冠名的方式筹措比赛资金。还有湖北大学与武汉地龙俱乐部合作实行“校企结合”模式,高校和俱乐部共同建设运动队能有效避开高校内教体两部门的利益冲突,解决运动员毕业就业难等问题[21]。其他地方院校如何根据自身项目的优势吸引外来资金渠道是下一阶段学者们的研究方向。

(三)加强高校高水平运动队信息化建设和管理研究

借助信息化技术,提高管理效率。2017年《教育部关于进一步加强普通高校高水平运动队建设的实施意见》(教体艺〔2017〕6号)里提出要加强高校高水平运动队信息化建设与管理,教育部统筹建设高校高水平运动队管理信息系统,加强监督管理和信息公开。随着互联网的普及,信息技术也必将在高校高水平运动员培养领域里发挥更重要的作用。通过前期文献的搜集了解目前信息技术实现了高水平运动员注册的信息化,其余的管理工作还处于未完善阶段。未来可以更加注重高校高水平运动队使用信息技术手段建立高水平运动队管理的信息档案和评价体系,建立评价指标模型的研究[22]。

(四)高校运动员培养模式的国际比较研究

从前文分析显示对美国大学NCAA运动员培养体系的研究最多,少部分期刊对其他发达国家的高校运动员培养做出研究。例如通过对德国青少年足球运动员培养体系的启发,结合我国新“校园足球”的特点。从顶层设计着手,充分利用校外各方资源,建立共享合作模式等新思路[23]。还有与日本高校运动员文化教育模式的比较,观察日本在运动员的培养上是以兴趣作为发展导向,在运动员文化教育上不同于国内[24]。但与发达国家高校运动员培养的比较研究,总体发文量较少。由此看出,在借鉴美国高校运动队培养成功案例的同时,应对其他发达国家有关高校运动员培养更具专题性质的研究。

参考文献

[1]陈颖川.篮球竞赛改革的发展趋向与高校篮球运动员的培养[J].山东体育科技,2000(01):76-78.

[2]吴建堂.北航男排学生运动员培养模式的研究[D].北京体育大学,2007.

[3]郑建岳,王进.社会转型视角下普通高校运动训练专业人才培养新途径研究——以宁波大学为例[J].浙江体育科学,2015,37(06):41-45.

[4]苏荣海,杨雪涵.高校高水平运动员培养质量影响因子实证研究[J].福建体育科技,2016,35(04):37-39.

[5]高世杰,章振坤,孙序鹏,等.高校运动员竞技成绩取向特点的研究[J].运动,2015,23:40-41.

[6]张春合.“后奥运时期”我国普通高校竞技运动面临的机遇与发展趋势研究[A].中国大学生田径协会.第十七届全国高校田径科研论文报告会论文专辑[C].中国大学生田径协会:2007:3.

[7]陈希,仇军,陈伟强.普通高校高水平运动队运动员来源与构成模式研究[J].体育科学,2004,05:1-4.

[8]蒋玉跃,张孔军,廉俊颖,等.我国高校竞技体育人才培养问题探析[J].山东体育学院学报,2002,04:17-18.

[9]周雷,凌平.我国高校高水平运动员培养目标与运行机制的研究[J].吉林体育学院学报,2003,19(02):24-26.

[10]毛伟胜.中美高校高水平运动队发展的比较研究[D].华东师范大学,2006.

[11]王华,周菲.浅析高校“体教结合”模式[J].科技信息(学术研究),2007(07):182-183.

[12]赵权忠.我国学校竞技体育体制研究[D].东北师范大学,2011.

[13]马兆明.我国普通高校高水平运动队绩效评价研究[D].华中师范大学,2014.

[14]曹宇.我国高校高水平运动队激励机制分析[J].北京体育大学学报,2011,34(03):39-41.

[15]钟晖,徐昱玫.普通高校竞技体育人才“教体结合”培养模式的探析[J].南京体育学院学报(社会科学版),2013,27(04):75-79.

[16]赵西英,程传银.基于战略管理视角的高水平运动员培养机制研究[J].西安体育学院学报,2012,29(02):153-158.

[17]王一然“.校园足球”式新型运动员培养模式发展路径初探[J].山东体育科技,2017,39(05):77-80.

[18]苏荣海,杨雪涵.高校高水平运动员培养质量影响因子实证研究[J].福建体育科技,2016,35(04):37-39.

[19]马兆明.我国普通高校高水平运动队转轨改制研究[J].沈阳体育学院学报,2016,35(01):97-102.

[20]庄亮.我国普通高校高水平运动队的分布研究[J].体育科技文献通报,2011,19(1):32-33+39.

[21]赵乐,曾吉.校企结合模式下五人制足球人才培养研究——以湖北大学为例[J].体育文化导刊,2012(2):123-125+141.

[22]李达滨,李晓军.高校高水平运动队管理信息化建设发展现状及趋势[J].科技风,2015(13):220.

[23]袁田.新校园足球发展的新困境及新思路——德国青少年足球运动员培养对我国校园足球的启示[J].武汉体育学院学报,2018,52(2):76-81.

[24]张国庆.中日高校女子运动员文化教育模式比较分析[J].赤峰学院学报(自然科学版),2015,31(6):98-99.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/28261.html