[摘要]在新时代背景下,我国市场竞争愈发激烈,各行各业的员工工作压力和心理压力随之增大,由此引发的职业倦怠现象愈加严重。因此,职业倦怠近年来成为社会各界较为关注的话题。文章通过对2014—2023年我国职业倦怠研究领域内相关数据进行可视化分析,揭示该领域的发展脉络和研究热点。研究结果表明:当前,我国职业倦怠研究具有多元化、跨学科的特点;职业倦怠的研究逐渐开始关注制造业、煤矿业等普通行业的员工群体;探究组织支持、抑郁症状、正念训练干预等因素与职业倦怠的相关性是该领域研究的前沿方向。

[关键词]职业倦怠,可视化分析,研究趋势

0引言

职业倦怠反映了从业人员因工作时间过长、工作压力过大而出现的情绪低落、工作满意度下降、消极疲乏的一种状态[1]。文章探究新时代背景下我国职业倦怠的研究热点和发展趋势,旨在通过计量软件对职业倦怠研究领域的主导研究者、研究机构、主导期刊、主要研究行业等进行定量考查和可视化分析,以期为后续有关职业倦怠的研究提供参考。

1数据来源与研究方法

文章以中国国家知识基础设施(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)数据库中的期刊为数据来源。为了增强研究主题的全面性和相关性,以及提升研究论文的质量,本文主要选取近十年核心及核心以上期刊论文为研究对象,以高级检索方式进行检索,检索设置为“SU主题=职业倦怠OR KY关键词=职业倦怠”,检索日期为2023年12月1日,设置检索时间跨度为2014年至2023年,共检索到职业倦怠论文1 085篇。经筛查与整合,最终得到有效文献812篇。文章主要应用CiteSpace、Excel等工具对有效文献进行系统的计量分析和知识图谱可视化研究。

2核心期刊中职业倦怠发文量描述性统计

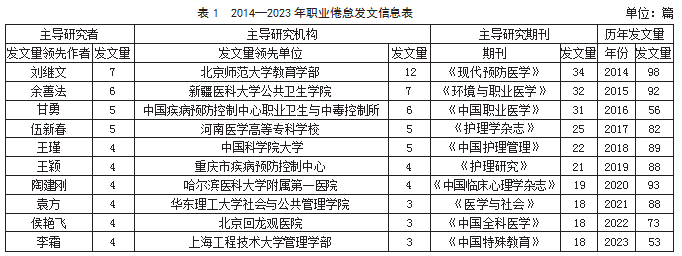

笔者将文献导入CiteSpace软件中,利用其可视化图谱,分别对作者、主导研究机构、主导研究期刊及历年发文量进行分析,分析结果如表1所示。

由表1数据可知,年均发文量在50篇以上,说明我国学者近年来对职业倦怠的研究一直较为关注。发文量领先作者中,刘继文、余善法等学者在职业倦怠领域进行了比较深入的研究;从主导研究机构来看,研究机构多与医学相关,且包含多个高校的不同学院,这表明目前我国关于职业倦怠的研究具有多元化、跨学科的特点;从主要发文期刊来看,主要集中于医学类期刊,这可能是因为职业倦怠研究主要是为了探究人的心理状态。

3关键词分析

3.1关键词共现分析

关键词共现分析可以有效揭示该领域内的研究聚焦点。笔者运行CiteSpace工具,设定节点类型参数为关键词(keyword)[2],可以得到职业倦怠关键词共现图谱,如图1所示。

图1中,图谱中的节点293个,连线800条,网络密度为0.018 7,这表明关键词研究联系密切。节点面积越大,表示该关键词出现的频次越高。由图1可以看出,当前我国研究职业倦怠的热点研究对象主要集中于医护人员、教师等特殊群体;我国对于职业倦怠的研究主要集中于其影响因素和应对方式,结合关键词频次分析,其中主要影响因素是职业紧张、职业压力及共情疲劳,应对方式主要集中于社会支持和个体职业认同。

3.2关键词聚类分析

在共现网络图谱的基础上,笔者选取对数似然比(Log-Likelihood Ratio,LLR)算法,根据自动聚类结果形成研究类团。我国职业倦怠关键词聚类图谱如图2所示[2]。

一般而言,关键词聚类图谱中的Q值>0.3就意味着划分出来的聚类结构是显著的;S值>0.7时,聚类是高效率令人信服的,若在0.5以上,聚类一般认为是合理的。图2中,Q值为0.420 6,大于0.3;S值为0.828 9,大于0.7,表明该关键词聚类图谱结构显著且是高效率令人信服的。图谱中共形成9个聚类群,经分析与归纳可划分为4个类别。

第一个类别为职业倦怠特征。该主题主要包括#0职业倦怠、#2工作倦怠、#5抑郁症状。职业倦怠主要表现为情绪低落、人际关系交往贫乏等。研究表明,情绪低落、愤世嫉俗易引起抑郁症状的出现。

第二个类别为职业倦怠研究群体。该主题主要包括#3护士、#7医务人员。现阶段,我国学者对于职业倦怠的研究主要集中于医护人员、教师、公务员等特殊群体。

第三个类别为职业倦怠影响因素和应对策略。该主题主要包括#1影响因素、#4应对方式、#6职业压力。从我国学者对职业倦怠影响的研究,并结合高频关键词可知,影响因素多来自职业压力、职业紧张及共情疲劳等。应对策略主要是提高个体职业认同感、强化社会支持和组织支持[3]。

第四个类别主题为#8中介作用。多项研究表明,职业倦怠作为中介变量在心理健康、工作满意度等研究中起到不完全中介作用;情绪劳动、抑郁情绪等因素作为中介变量对职业倦怠的研究也起到不完全中介作用。此种关系的明确,有助于针对职业倦怠现象多发群体实施心理健康治疗和职业倦怠的干预或预防,有助于员工的身心健康。

3.3关键词突现分析

关键词突现的发展变化主要用于发现研究热点和学术前沿,笔者利用CiteSpace“突现词探测”功能对关键词进行突现分析,关键词突现图如图3所示。

根据关键词突现图可以看出,我国职业倦怠关键词突现呈现出3个阶段。

第一阶段为2014—2015年,突现关键词为“辅导员”“对策”“高职院校”“高校”等。在这一阶段,关于教师行业的职业倦怠研究增加,尤其高校教师群体职业倦怠问题成为学术界持续关注的焦点话题,其深刻影响着教师的身心健康、工作积极性和教学质量。降低教师的职业倦怠感有助于保障他们的身心健康,以及推动教育教学质量的稳步提高,因此,如何降低教师的职业倦怠感成为学术界较为关注的话题[4]。

第二阶段为2015—2019年,突现关键词为“现状”“心理健康”“情绪智力”“共情疲劳”“临床医生”“护理人员”“正念”等。在这一阶段,我国学者增加了对医护人员职业倦怠现象的研究。研究发现,共情疲劳、情绪智力、心理资本与该群体出现职业倦怠现象有密切关系,其中共情疲劳与职业倦怠呈正相关关系,情绪智力、心理资本与职业倦怠则呈负相关关系[5]。这一阶段的应对方式研究显示,正念减压可以提升从业人员的正念水平,有效降低职业倦怠程度[6]。

第三阶段为2019—2023年,突现关键词为“离职意愿”“全科医生”“护士”“高校教师”“组织支持”“职业认同”等。这一阶段,在社会大环境的影响下,医护人员在工作中面临着更大的压力,在极大的心理和工作压力下会伴随出现沮丧、紧张、焦虑等负面情绪,严重者会产生抑郁等心理健康问题,引发更多的职业倦怠问题。教师在这一时期的网络课程中,对于课程的把握和学生上课的情况有一种无力感,导致工作积极性下降。针对愈加严重的职业倦怠现象,有学者提出加强组织支持、提高个体职业认同感等应对方式。总体来看,关键词“离职意愿”“组织支持”“职业认同”近年来突现时间较长,也表明这些是近年来我国学者较为关注的话题。

4结论与展望

本文使用CiteSpace软件,研究2014—2023年我国职业倦怠领域的研究热点和发展趋势,得到如下结论。

我国学者对于职业倦怠的研究一直比较关注,且我国对于职业倦怠的研究具有多元化、跨学科的特点。从研究结构与主导研究期刊整体来看,职业倦怠的研究多与医学相关。

当前,我国职业倦怠研究领域中的研究对象主要集中在医护人员、教师、公务员等特殊群体,所采用的研究方法主要是结合量表的问卷调查。近十年,职业倦怠影响因素主要为职业紧张、共情疲劳、职业压力,应对方式主要是加强社会支持,提高个体职业认同感。

关键词突现图谱反映了我国职业倦怠研究领域的前沿问题。从图谱中可以看到,当前甚至未来相当长的一段时间内,医护人员、教师、公务员等群体依旧会是研究热点群体,煤矿业、制造业等普通行业的员工群体是该领域的新热点研究对象,实证分析也成为新的热点研究方法,探究组织支持、抑郁症状、正念训练干预等因素与职业倦怠的相关性是该领域研究的前沿方向。

5结束语

本文采用CiteSpace对我国职业倦怠研究的基本情况进行了分析,基于CNKI数据库中的核心期刊进行了知识图谱的可视化分析,其结果是可靠的。经过研究,本文得到许多研究结论,希望能为未来的有关研究提供参考。在未来,学者仍然需要持续关注我国职业倦怠的发展情况。

主要参考文献

[1]倪艳,蒋俊鹏,刘吉吉.职业倦怠研究述评[J].社会科学动态,2022(11):79-84.

[2]龙兴.基于知识图谱的教育现代化研究文献计量与可视化分析[J].教育科学研究,2023(12):20-26.

[3]余善法.充分认识职业倦怠的危害,积极推动科学研究和预防控制工作[J].环境与职业医学,2023(4):369-373.

[4]张奇,任素娟.高校教师职业倦怠原因分析及干预策略[J].西部素质教育,2023(11):135-138.

[5]祖丽皮努·木台力甫,邓慧君,林昕,等.心理资本、情绪智力对煤矿工人职业倦怠的影响[J].职业与健康,2021(19):2610-2614.

[6]何元庆,连榕.正念训练干预职业倦怠的回顾与展望[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2018(6):79-87,170.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/guanlilunwen/79592.html