SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:滥用行政复议权和滥用行政诉讼权的行为违反了《 行政复议法 》和《 行政诉讼法 》的 立法目的,对行政资源和司法资源造成了挤占和消耗。文章从滥用行政复议和行政诉讼的概念界 定入手,对滥用行政复议权和行政诉讼权的危害和原因进行了剖析,并联系英国、美国、日本等国 家滥用行政复议权和行政诉讼权法律规制的理论与实践,进而提出规制滥用行政复议权和行政诉 讼权的措施建议, 以期对我国滥用行政复议权和行政诉讼权规制及措施的完善有所裨益。

关键词:行政复议; 行政诉讼; 权利滥用; 法律规制

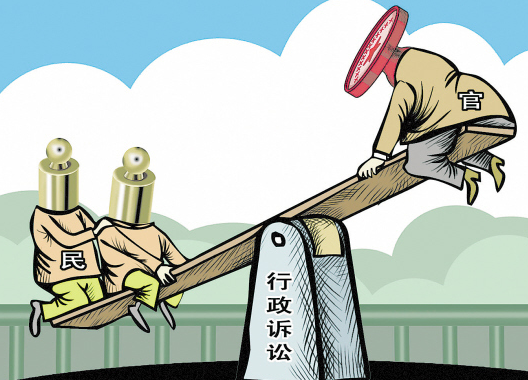

人民法院立案登记制改革以后,人民群众的行 政诉讼权利得到充分保护,立案渠道全面畅通, 各地行政复议和行政诉讼案件数量明显上升[1]。 但与此同时,一些当事人非理性维权,恶意提起 大量行政复议或行政诉讼,造成了行政资源和 司法资源的浪费,甚至对社会产生负面引导。因 此,研究如何有效规制滥用行政复议申请权和滥 用行政诉讼权现象,以及维护正常行政秩序和司 法秩序具有必要性和紧迫性。

一 、滥用行政复议权和行政诉讼权概念的界 定和现状

( 一)相关概念界定

目前,我国法律制度层面未对滥用行政复议 权和行政诉讼权概念进行界定,学界也没有统一 定义。但在部分司法判例中,法院对滥用行政复 议申请权和行政诉讼权予以释明,以陆某霞诉 N 市发展和改革委员会政府信息公开答复案为例, 法院裁判文书为滥用行政复议权和滥用行政诉 讼权提供了一定的判断标准,但由于“ 诉的利 益 ”“ 目的正当性 ”“诉权行使的必要性 ”等标 准过于抽象,且指导性案例并不能作为法律渊源 使用 ,因此在实际适用中仍存在问题。

与行政领域不同的是,民事诉讼领域已对滥 用民事诉讼权利在法律层面予以界定。滥用民事 诉讼权利的核心是存在主观恶意和损害合法权 益。虽然,《 中华人民共和国民事诉讼法》所规制 的法律关系及其保护的法益与行政法规制的法律 关系大相径庭,但当事人提起行政复议或行政诉 讼与提起民事诉讼并无根本差别,其均为当事人依法享有的维护其合法权益的救济权利,规制滥 用行政复议权和行政诉讼权,其本质也是为了维 护公共利益和其他理性维权者的合法权益。

因此,综合滥用民事诉讼权利的界定,并结合 最高人民法院公布的相关指导性案例,本文认为 滥用行政复议权和行政诉讼权可以界定为:当事 人明知无正当理由,反复、大量提起相同或者类 似的行政复议或行政诉讼,进而损害政府、相关 机关或他人合法权益的行为。

(二)现状分析

近年来,我国滥用行政复议权和行政诉讼权 的案件频发,并呈快速增长态势。通过在中国裁 判文书网上检索,截至 2023 年 2 月 25 日,裁判 文书涉及“ 滥用行政复议申请权 ”的行政案件有 308 篇,其中,最高人民法院的再审行政文书涉 及“ 滥用行政复议申请权 ”的行政案件有 16 篇, 高级法院 106 篇,中级人民法院 137 篇,基层法院 49 篇。检索中国裁判文书网,判决文书涉及“ 滥 用诉权 ”的行政诉讼案件有 1275 篇;文书涉及 “ 滥诉行为 ”的行政诉讼案件有 2499 篇;最高人 民法院的再审行政文书中涉及“ 滥诉行为 ”的行 政诉讼案件有 109 篇,高级法院 1041 篇,中级人 民法院 4313 篇 ,基层法院 5026 篇。

通过相关案例,我国滥用行政复议权和行政 诉讼权主要存在以下四个特点:一是重复、大量向 同一机关或不同机关提起申请行政复议、行政诉 讼;二是申请内容或诉讼请求相同或者类似;三是 诉讼请求的内容与其自身合法权益缺乏相关性; 四是明知无正当理由而反复提起申请或诉讼,企图向政府及其相关机关施加压力。

二 、滥用行政复议权和行政诉讼权的危害和 原因分析

( 一 )滥用行政复议权和行政诉讼权的现实 危害

1.造成行政资源和司法资源不必要的消耗。 处理行政复议、行政诉讼案件是一件严肃、复杂 的工作,必然占用复议机关和人民法院大量的工 作时间。行政复议申请权和行政诉讼权的滥用加 重了复议机关和审判机关的负担,造成行政、司 法等宝贵资源的浪费。

2.形成对其他理性维权案件的资源挤兑。滥 用行政复议权和行政诉权的案件数量众多,势必 会延长行政机关、人民法院处理其他案件的周期, 挤占其他理性维权案件的审理时间,进而可能影 响其他理性案件的结案率。

3.扰乱行政和司法秩序。滥用行政复议权和 行政诉讼权违背了诚实信用原则,对行政和司法 工作造成干扰,扰乱了复议机关和审判机关正常 的工作秩序。滥用行政复议权和行政诉讼权容易 造成“ 破窗效应 ”,导致群体性效仿,具有一定的 社会危害性。

(二 )滥用行政复议权和行政诉讼权的原因 分析

1.滥用行政复议权和行政诉讼权缺少法律规 制。民事诉讼立法领域对恶意诉讼、虚假诉讼等 作了明确规定,并详细规定了滥用民事诉讼权利 承担的法律责任[2]。然而,行政法领域没有规定 滥用行政复议权和行政诉讼权的审查标准和有效 制裁措施,客观上导致了滥用行政复议权和行政 诉讼权案件频发。

2.未建立滥用行政复议权和行政诉讼权的甄 别机制。甄别滥用行政复议权和行政诉讼权案件 既需要技术,也需要机制。我国目前未建立对滥 用行政复议权和行政诉讼权的甄别机制,行政机 关和人民法院缺乏有效规制滥用复议权和行政诉 讼权的手段,导致无法快速、准确甄别滥用行政 复议权和行政诉讼权案件。

3 .滥用行政复议权和行政诉讼权的成本过 低。根据《 中华人民共和国行政复议法 》的相关 规定,行政复议机关受理行政复议申请不得收取 费用。此外,根据《诉讼费用交纳办法》的规定, 当事人提起行政诉讼只需要向法院交纳 50 元的案 件受理费。

4 .配套制度措施缺失。我国对行政复议和 行政诉讼案件的信息技术支持力度不够,未建立 行政复议、行政诉讼失信机制和典型案例示范指 导等配套措施。由于缺少有效惩戒手段,难以全面、有效规制滥用行政复议权和行政诉讼权。

三 、国外应对措施分析

( 一 )国外的应对措施

1.英国。一是明确滥诉的认定标准。1896 年 英国发布的《滥诉法》认为滥诉是持续提起无理 取闹的诉讼。二是以令状的形式规制滥诉行为。英 国以诉讼令状禁止滥诉者向任何法院提起诉讼程 序,并对法院作出诉讼令状的程序作了详细的规 定,具体包括:(1)诉讼令状的目的是防止当事 人滥用法院的诉讼程序;(2)诉讼令状的内容是 不允许当事人在任何法院提起诉讼;(3)诉讼令 状由检察总长代表律政司向高等法院提起并一直 延续;(4)法院需要达到内心确信当事人构成滥 用诉权的程度,才会作出诉讼令状;(5)法院作 出诉讼令状,需要聆听当事人的陈述和聘请律师 辩护。三是例外规则。经诉讼令状认定构成滥诉 的当事人如果获得高等法院法官的许可,相信其 提起的诉讼或申请程序不是滥诉行为,同时要求 其提交合理的理由,那么该诉讼或申请程序可以 被允许。

2 .美国。一是明确滥用诉讼权利的构成标 准。美国各州对滥用诉讼权利的构成标准的规定 趋于一致,在满足当事人过去 7 年内至少提起 5 项诉讼的前提下,还需具备下列条件之一的构成 滥诉:(1)法院裁判对该当事人不利;(2)待审 2 年都未被许可开庭审理;(3)生效判决后,依然 多次寻求救济。二是明文规定认定当事人构成滥 诉的程序。美国法律规定由被告提出原告构成滥 诉的申请,并要求被告提出证据证明原告胜诉不 合理且符合构成滥诉的标准,由法院审查被告的 申请后作出相应的裁决。三是对滥诉人的权利限 制。(1)在当事人被法院认定为滥诉但并不停止诉 讼时,法院会要求被认定为滥诉的当事人提供担 保金。担保金应能够满足对方当事人合理的开支 (包括诉讼费和律师费);(2)禁止被认定为滥诉 的当事人提起新的诉讼,并明确规定法院书记员 不得向法官提交被认定为滥诉的人提起诉讼,如 书记员错误提交,任何人可通知法院,法院审查 后应当终止诉讼并驳回[3]。

3 .日本。一是明文规定滥用行政诉讼权利的 定义,日本法律规定当事人恶意行使诉权的行为 即为滥用行政诉讼权利。二是建立独立第三人参 加诉讼制度,即允许案外人作为独立第三人参与 诉讼的制度。独立第三人参加诉讼制度是为了防 止诉讼当事人损害案外人的利益,如果当事人提 起的诉讼是滥诉,那么就有可能因为案外人参加 诉讼而败诉。第三人独立参加诉讼制度可以降低 当事人通过诉讼非法损害案外人利益的成功率。三是用侵权法规制滥诉行为。日本的司法判例表 示,对于行为人滥诉获得的利益,受害方可直接 提起侵权之诉,请求法院判令滥诉行为人承担损 害赔偿责任。

(二 )国外应对措施的分析

综合分析上述国家的应对措施,各国对诉权 滥用的规制主要集中在以下四个方面:一是明确 规定滥用诉权的认定标准,如英国和日本均从宏 观层面建立识别标准,规定当事人轻率、恶意地 行使诉权的行为即为滥诉。二是明文规定对滥诉 行为人的权利进行限制的措施,如英国和美国的 法律规定,被法院认定为滥诉的当事人不得在任 何法院提起诉讼程序,已经提起的,应中止审理, 法院也可以驳回起诉。三是建立受害人权利救济 制度。如美国和日本均规定,对于滥诉中的受害方 不必通过再审程序寻求救济,可直接提起侵权之 诉,要求滥诉行为人承担损害赔偿责任。四是制 定限制滥诉行为人权利的例外规则。如英国和美 国规定了禁止提起新的诉讼的例外规定,构成滥 诉的当事人如果获得高等法院法官的许可,或者 主审法官相信其提起的诉讼或申请程序不属于滥 诉,在当事人提交合理理由的情况下可以启动新 的诉讼程序。

四、规制滥用行政复议权和行政诉讼权的建议

( 一 )明确滥用行政复议权和行政诉讼权的评 判标准

可借鉴上述国家关于滥用申请权和滥用行政 诉讼权的识别标准,即滥用行政复议权和行政 诉讼权的评判标准应该包括以下几个方面:一是 主观标准。基于滥用行政复议权和行政诉讼权是 一种积极加害行为,行为人应在主观上具有故意, 具有很强 的 目 的性[4]。二是客观标准。即 当事 人重复、大量提起相似或者同一类性质的行政 复议和行政诉讼。三是结果标准,即滥用行政 复议权和行政诉讼权给行政机关、人民法院工作 造成了干扰,浪费了行政和司法资源。四是因果 关系标准。即滥用行政复议权和行政诉讼权和危 害后果之间具有直接因果关系。如行政复议申请 和行政诉讼符合上述四个要件,则应被认定为滥 用行政复议权和行政诉讼权。同时,在认定滥用 行政复议权和行政诉讼权时,要确保个人权利保 障和公共利益保护的平衡,不能简单以申请用 途、数量巨大等形式要件作为判定滥用行政复议 权和行政诉讼权的主要标准,应综合考量权利救 济的必要性,避免阻碍理性当事人合法合理行使 救济权利。

(二)建立滥用行政复议权和行政诉讼权的甄 别机制

在行政复议领域,行政机关应建立统一的行 政复议信息数据系统,行政机关在受理复议申请 后可以通过信息数据系统对申请人进行案件关联 性查询,发现申请人存在滥用行政复议权利嫌疑 的,可将受理案件与既往案件进行比对,或要求 申请人进行合理性说明。发现申请人明显属于滥 用行政复议权的,依法作出不予受理决定,并书 面告知申请人。同时在信息系统中对相关信息进 行备注,便于日后快速甄别。同时,在行政诉讼领 域,强化信息化、智慧化建设,在立案和审理等阶 段为甄别行政滥诉提供技术支持。运用人工智能 技术和大数据自动识别技术,助力法院快速、准 确甄别和处理滥用行政诉讼权案件。

(三 )完善配套措施

一是改革当事人行使诉讼权利成本分担机制。 目前,我国的行政诉讼立案成本偏低,建议通过提 高诉讼费用的方法来规制滥诉行为,促使当事人 珍视并正当行使权利。此外,在司法实务中,法院 也可以根据被告、第三人或其他受害人的申请,直 接裁定由滥诉行为人承担被告、第三人或其他受 害人的合理应诉费用和律师代理费用[5]。二是建 立限制滥诉人权利的机制。可借鉴英国和美国的 措施,当法院认定原告构成滥诉时,法院应当驳回 诉讼,已经开始审理的案件应中止审理。三是对滥 诉行为人进行罚金处罚。可参照国外经验,对被确 定为滥诉行为人给予一定的经济处罚。

五 、结语

行政复议申请权和行政诉讼权是法律赋予当 事人权利救济的有效方法,立案登记制改革更是 扩宽了当事人权利救济的渠道,这对于维护当事 人合法合理维权具有重要作用。同时,法谚有云: “权利不得滥用”,权利的行使不得以损害国家利 益、社会公共利益和第三人的利益为前提。当事人 行使行政诉讼权应当被限定在必要且合理的范围 内,而不允许当事人滥用权利。因此,应通过设立 滥用行政复议申请权和行政诉讼权甄别机制,并 配套实施惩处措施,以达到减少诉累的效果,维护 行政和司法工作秩序 ,避免司法资源的浪费。

参考文献

[1] 王惠奕,王成明.行政诉讼滥诉行为规制的实践反 思与制度构建[J].法治社会,2021(2):101-110 .

[2] 郑琳.行政滥诉的定义、类型及其规制[J].江苏警 官学院学报,2019,34(5):20-27 .

[3] 王怀德.滥用行政诉权的法律规制研究[D].重庆: 中共重庆市委党校,2020 .

[4] 曹伊清,崔小峰.行政诉权滥用认定要件研究[J]. 学习与探索,2020(5):71-78 .

[5] 孔繁华.滥用行政诉权之法律规制[J].政法论坛, 2017,35(4):90-101 .

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/falvlunwen/71859.html