SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:英国叛国罪从封建时代开始萌芽,并不断发展,到近代变革时期完成重塑。其总的发展趋势是,早期叛国罪名模糊、随意、经常被滥用,近代英国将叛国罪纳入相关法律规则体系,因叛国罪引发的政治性案件减少。叛国罪从古到今的发展历程,不仅形塑英国叛国罪的格局,亦深刻影响其他普通法系国家的叛国罪发展。

关键词:叛国罪;英国;国王;君主立宪制

叛国罪作为一种严重威胁国家、社会共同体安全的犯罪,古今中外都存在。在英国,现行的叛国罪主要包括:在国王的领土内发动对国王的战争;在国王的领土内依附国王的敌人,在国王的领土内或其他地方为敌人提供帮助和鼓励;煽动他国进攻英国或女王的其他领域或附属国而在英国领土内发动对女王的战争等。这些叛国罪名主要是由英国历史上的一些叛国法令所规定,如《1352年叛国法》《1696年叛国罪审判法》以及《1848年叛国罪法》。英国的叛国罪是历史发展的结果。从封建时代开始萌生,并不断发展,之后经历近代变革时期的重塑,在殖民扩张时期又在英国的殖民地生根发芽,发展至今与普通法系国家的叛国罪同宗同源,但又呈现出不同的形式。本文意在重现英国叛国罪的前世与今生,进而来审视叛国罪在历史流变中呈现出的发展规律与特征。

一、封建时代英国的叛国罪:违反对国王的效忠义务

封建时代英国的叛国罪既不同于主权明晰的现代国家,也与古典时期的古希腊、古罗马有所区别。这一时期,叛国罪旨在适用于任何违反对在位国王本人应尽的效忠义务,就像其名字所暗示的那样,是背叛或对效忠的违背。①这种叛国观念的核心则是打破绝对效忠关系。它主要来源于两个因素,即古罗马的“叛国罪”[1]观念和日耳曼的“效忠关系”以及破坏“国王的和平”。在封建制度的形成过程中,日耳曼人与人之间的“效忠关系”演变为封臣对封君的封建效忠关系。

此时,在英国普通法中,将犯罪划分为以下几种:叛逆重罪、叛逆轻罪②、重罪③和轻罪。其中的叛逆重罪就是文中所谓的叛国罪。在封建社会前半期,叛国罪是普通法下的一种犯罪。但随着普通法的发展,造成了叛国罪名的模糊性问题。主要体现在两方面,其一,叛国罪名本身模糊,在普通法中,不同法学家会有不同的叛国罪界定;其二,叛国罪与重罪界限不明晰。叛国罪名的模糊性造成了滥用罪名的问题。国王和王室法官手中握有司法解释权,因此,可以将一些犯罪解释为叛国罪。而叛国罪一旦成立会带来人身和财产两方面的刑罚。这就造成英国民众对国王随意解释叛国罪的不满。因此,议会下院不断请愿,希望国王通过制定法的形式来明确哪些犯罪构成叛国罪。最终,爱德华三世在位第25年颁布了英国历史上第一部制定法形式的叛国法令,这就是《1352年叛国法》。其规定了5个叛国罪名。

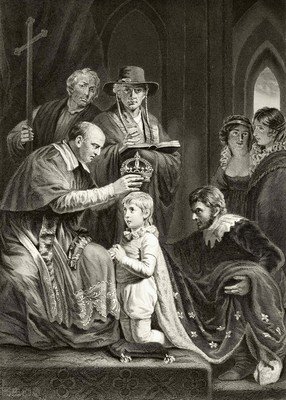

“图谋或策划谋害国王、王后、国王长子或王位继承人;侵犯国王之伴侣,或国王之未婚长女或国王之长子和继承者的配偶;在国王领土上对国王发动战争,或效忠于王国内国王的敌人,在本王国或他处给他们提供援助和便利;伪造国王的国玺或王玺,或他的货币,将假币带入本王国冒充英格兰之货币,例如被称为Lushbury的货币,或别种英格兰货币,明知货币是伪造的,却用于交易,用于交付,以欺骗国王和他的人民;杀死御前大臣、财政大臣或国王的任一法院的法官、巡回法庭法官,及任何其他被国王委任受理和裁决案件,且正在其职位上履行其职责的法官。”[2]

该法令的颁布并未解决叛国罪名模糊不清的问题,之后在历次政治危机中都会有新的叛国罪名被创制出来。例如为应对1381年农民起义,理查德二世《五年法》规定支持叛乱罪,即制造或支持暴乱,或鼓动造谣的行为均构成叛国罪;[3]之后,理查德二世为对付自己的政敌,于1398年颁布《二十一年法》,规定预谋发动战争罪,即预谋致死国王、废除国王或放弃对国王的效忠,在王国范围内煽动臣民对国王发动战争,均构成叛国罪;[4]1398年理查德二世《二十一年法》规定:试图或寻求废除或推翻国王加议会制定的法令者,被认定为国王和王国的叛逆者;[5]1414年亨利五世《二年法》规定破坏停战协定和安全通行权罪,即谋杀或抢劫持有国王签发之安全通行证者或在休战期实施杀人、抢劫、破坏、伤害,或主动接纳、教唆、代理、隐匿、雇佣、支持和供给上述行为人的行为,都构成叛国罪。[6]

由上,虽然有《1352年叛国法》规定的叛国罪名,但国王依然可以通过议会立法颁布新的叛国法令增加新的叛国罪名。同时,国王亦可以通过司法活动将一些罪名解释为叛国罪,如中世纪晚期的言语叛国等。因此,总体上,封建时代的叛国罪是比较随意的,也给国王的滥用留有空间。此外,在叛国罪审判程序方面,封建时代英国的法律规定也不完善,只有《1352年叛国法》中规定的“同侪审判”以及《1495年叛国法》中规定的须有两位目击证人。因此,叛国罪方面法律规定的欠缺加之叛国罪本身的模糊都进一步加剧了叛国罪被滥用的可能性。在此时,叛国罪是为保护王权而存在,因此绝大多数情况,叛国罪都成为国王打击教俗大贵族、应对农民暴乱的手段。到了都铎王朝时期,随着专制君主制的形成,叛国罪彻底成为专制君主进行宗教改革和加强统治的工具。

二、近代英国叛国罪:违反对君主立宪制的效忠

近代英国处于转型时期,封建时代叛国罪在违背对国王效忠这一核心上发生很大变化。特别在英国革命中,议会以叛国罪名义处死查理一世,使得在16、17世纪英国学界关于国王二体的理论正式浮出水面。同时,近代主权问题的讨论,让英国人开始思考从主权在君到主权在议会,乃至主权在民的转变。之后,随着光荣革命完成以及君主立宪制的确立,稳定的社会秩序,而不是对国王个人的效忠逐渐成为国家认同所在。在法律领域,虽然近代英国叛国罪依然是对效忠义务的违反,但效忠已经演变成对君主立宪制的效忠。

由于英国的历史传统,近代叛国罪所发生的重大变化,并未在叛国罪立法中体现出来,而是通过对既有法令的不同解读来解决政治中遇到的难题。例如对查理一世的控告使用的法律条款依然是《1352年叛国法》,只不过在这里,英国议会与查理一世开战的理由,恰恰是“以查理一世,也就是政治之体的国王的名义及权威,召集军队去和同一个查理一世,也就是自然之体的国王打仗”。因而,1649年这次“弑君”[7],“最终单单处决了国王的自然之体,而没有严重影响,或对国王的政治之体造成不可弥补的伤害”。在审判查理一世的法庭辩论中,亦可看到完全符合这一解释的证词。一开始,查理一世拒绝认罪,他说:“看在祖国神圣法律分上,我相信没有任何一个律师会认为审判国王是合法行为。因为他们都以国王的名义行事,他们的格言是国王不会犯任何错误。”而后来法庭的判词则运用了国王二体的理论:“正是根据英国的基本法律,国王并不是单独的行为个体,他是受托于所有国民的,并且行使有限权力的国家管理者。”查理一世只是作为个体而被处死了,而他作为政治之体的国王,是永远不死的。同时,在革命与复辟的过程中,政治斗争的双方都将废除对方的叛国罪立法,重新宣称《1352年叛国法》的效力作为统治的基础。正是从这样的角度出发,西方学者一般将近代的叛国罪解读为,胜利者以合法的方式处置失败者的方式,以及掌权者如何利用叛国罪合法化特定的政治行动,为近代国家的形成提供法理依据。[8]

近代英国叛国罪除了在实体法方面的转变外,在程序方面也发生了重大改变,为被控告叛国罪的犯罪嫌疑人提供程序性的保障。在光荣革命之后,之前叛国罪审判中出现的问题给予后来的立法者深刻的教训,即在叛国案件中出现的问题需要用特别程序来处理。[9]于是,在1696年制定《叛国罪审判法》。该法令开宗明义地写道:“没有什么比不阻止被指控为严重叛逆罪的嫌犯采取一切正当和对等的手段为自己的无辜进行辩护更为公正合理的了。”[10]通过该法令,以前只有控告方单方面享有的权利,例如强制证人出庭作证权、宣誓作证权、律师协助权等,扩大到了被告人身上,体现了“平等武装”原则,从而使对抗制得以在叛国罪审判中建立起来。[11]相比之前,这是一个巨大的进步,被控叛国罪的人也具有了同原告同等的权利。

由上,在近代,英国叛国罪在不断地被重塑,从封建时代和近代早期作为国王对抗政敌的工具,到英国革命中作为革命者治罪国王的法理依据。不管是以上哪种情形,叛国罪都无法避免作为政治斗争工具的命运。但革命结束,一切回归正常的时候,时人开始寻求将叛国罪纳入法律规则体系的可能性,这就使得因叛国罪而引发的政治性案件不断减少,扭转了封建时代和近代早期叛国罪被滥用的局面。叛国罪开始踏上新的历史征程。

三、余论

自此,英国叛国罪相对应的法律规则体系不断建立,对叛国罪的控告以及叛国罪案件开始不断抽离政治斗争的漩涡,其最明显的效果就是叛国罪案件数量的急剧减少。特别是二战后,英国自1946年威廉•乔伊斯叛国罪审判案后,再未发生叛国罪案件。因此,近年来,有议员提议废除叛国罪的相关规定,以间谍罪和恐怖罪来取代。但至今英国依然保有叛国罪,这也符合英国崇尚传统的一贯作风,但同时也源于叛国罪自身的特性。与此同时,随着封建时代叛国罪名模糊,容易被滥用,成为政治斗争中胜利一方对失败一方的政治迫害这种情况的结束,现代社会一般会将叛国罪纳入相关法律规则体系,叛国罪政治属性减退,成为真正法律语境下的罪名,不同政见者的争论不再用叛国罪指控,而是允许不同政见者发表不同的政治诉求,政党政治有了存在的基础。

封建时代和近代英国叛国罪的发展历史不仅造就了英国今天的叛国罪格局,也为普通法系国家叛国罪发展提供了很好的经验和教训。最好的例证就是美国。其汲取了英国叛国罪发展的经验和教训,开国元勋们将对叛国罪的规定写进美国宪法,并且有非常明确的叛国罪指控成立的条件。叛国罪作为最严重的犯罪,单独在《美国宪法》第三章第三款做出规定:“只有发动对合众国成员的战争,或者依附她们的敌人,给予敌人协助和方便者,才构成叛国罪。无论任何人,不经两个证人就其一个公然行为作证,或者由本人在公开法庭认罪,不得被判叛国罪。”

参考文献

[1]黄风.罗马法辞典[M].北京:法律出版社,2002:11.

[2]《王国法令集》[M].第1卷,伦敦,1817:319-320.

关于叛国罪的法律规定,被系统地收入《王国法令集》(The Statutes of the Realm)(第1、2卷,伦敦,1817.).翻译参考托马斯·霍布斯著,毛晓秋译:《一位哲学家与英格兰普通法学者的对话》[M].上海:上海人民出版社,2006.

[3]《王国法令集》[M].第2卷,伦敦,1817:61-62.[4]《王国法令集》[M].第2卷,伦敦,1817:98-99.[5]《王国法令集》[M].第2卷,伦敦,1817:110.[6]《王国法令集》[M].第2卷,伦敦,1817:178.

[7](英)罗伯逊,著,徐璇,译.弑君者:把查理一世送上断头台的人[M].北京:新星出版社,2009.

[8]GLADSTONE C A.“High Crimes:The Law of Treason in Late Stuart Britain”[N](Ph.D.diss.,The University of Texas,2003);D.A.Orr,Treason and the State:Law,Politics and Ideology in the English Civil War[M].Cambridge:Cambridge University Press,2002;Lisa Steffen,Defining a British State:Treason and National Identity,1680-1820[M].New York:Palgrave,2001.

[9]兰博约.对抗式刑事审判的起源[M].王志强,译.上海:复旦大学出版社,2010:90.

[10]《王国法令集》[M].第17卷,伦敦,1817:6.

[11]程汉大,李培峰.英国司法制度史[M].北京:清华大学出版社,2007:182.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/falvlunwen/45719.html