SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:

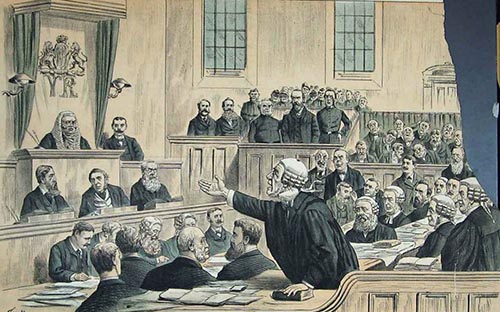

1873年之前, 作为贵族司法传统的重要体现, 英国的最高司法权由上议院贵族行使。19世纪上议院司法权遭遇正当性危机, 是否保留上议院司法权、延续贵族司法传统成为主导1873年司法改革的焦点问题。最终, 通过创设常任上诉贵族法官, 上议院司法权得以保留, 贵族司法传统实现了从“因贵族而司法”到“因司法而贵族”的转型。此后, 法律贵族通过一系列程序技术推动了1873年司法改革目标——建立现代审级制度——的落实。因此, 法律贵族的改革应当被视为1873年司法改革的关键措施, 其所揭示的司法运作的专业化逻辑对于中国当下的司法改革同样具有启示意义。

关键词:

司法改革; 法律贵族; 司法治理; 议会主权; 审级制度;

作者简介:王婧, 博士, 华东政法大学科学研究院助理研究员, 主要从事西方法制史研究。

基金: 国家社科基金青年项目“英国上议院司法权研究 (1876—2009) ” (13CFX017) ;

British Judicial Reform in 1873 and Jurisdiction Changes of House of Lords

WANG Jing Institute of Social Sciences, East China University of Political Science and Law

Abstract:

Before 1873, the British supreme judicature, the symbol of aristocratic judiciary tradition, was exercised by aristocrats in House of Lords. In the 19 th century, jurisdiction of House of Lords encountered legitimacy crisis, and whether to keep jurisdiction of House of Lords and continue aristocratic judiciary tradition became the key to guide 1873 judicial reform. The establishment of permanent system of aristocratic judge of appeal retained jurisdiction of House of Lords, and aristocratic judiciary tradition were transformed from“aristocrats-oriented-jurisdiction”to“jurisdiction-oriented-aristocrats”. Legal aristocrats' reform should be regarded as the major measure of 1873 judicial reform. The professional logic is also of great significance for the current judicial reform in China.

Keyword:

judicial reform; legal aristocrat; judicial governance; parliamentary sovereignty; trial-level system;

1873年司法改革是19世纪英国法律改革的高潮, 奠定了英国法律现代发展的基础。一直以来, 在评价这场改革时, “重塑了英国的法院体系”“为最高法院 (the Supreme Court of Judicature) (1) 制定了统一的民事诉讼程序”和“改变了普通法、衡平法与英国法律其他部分之间的关系”被认为是改革最重要的三项成果。 (2) 相比之下, 法律贵族的改革———常任上诉贵族法官 (Lords of Appeal in Ordinary) 的创设———并不引人注目。不仅如此, 在国内有关英国司法制度的研究中, 相比近代早期与晚近的布莱尔宪法改革, 1873年司法改革本身也没有引起学者足够的重视。所以, 本文拟以1873年司法改革中英国最高司法权的变迁为主线, 重新评价法律贵族对于1873年司法改革的意义, 以弥补相关研究的不足。

一、“因贵族而司法”的传统及其危机

1. 贵族司法传统的渊源

贵族司法传统在英国源远流长。早在盎格鲁-撒克逊时期, 贵族就通过贤人会议 (Witenagemote) 与国王共同行使司法权以治理国家。诺曼征服之后, 随着贵族群体界限的明晰, (3) 司法成为贵族身份的象征和贵族阶层的特权, “因贵族而司法”的传统逐渐形成。

上议院司法权是贵族司法传统最直接和最重要的表现形式。上议院形成于14世纪, 司法是上议院形成伊始就具有的权力。1873年之前, 上议院司法权的发展大体可以分为两个阶段:前一阶段是14世纪至都铎前期, 上议院司法权包括初审管辖权与纠错管辖权。初审管辖权涵盖民事案件、贵族犯罪案件、国家审判 (state trials) 、 (4) 弹劾权和特权案件。纠错管辖权既包括对于普通法法院审判过程的干预, 又包括对王室法院判决结果的纠正。后一阶段始于1621年议会。由于都铎专制, 1514—1589年间, 上议院只受理了5个案件;此后至1621年, 上议院没有受理任何案件。 (5) 1621年, 上议院司法权得以恢复。此后上议院除了贵族犯罪与特权案件之外, 主要行使上诉管辖权, 受理来自英格兰的普通法与衡平法案件、爱尔兰案件以及苏格兰民事案件的上诉。 (6)

上议院行使司法权的方式与履行其他职能没有明显的区别:在议会会期内, 全体贵族在大法官 (Lord Chancellor) 的主持下共同审理案件, 通过投票形成判决;遇到疑难问题时咨询普通法法官。虽然国家审判和弹劾等往往被视为政治性审判, 但总体而言, 专业法官的意见会获得尊重。黑尔 (Matthew Hale) 甚至认为, “自从整个纠错程序在上议院都通过投票裁决以来, 总是要咨询法官, 法官们的意见如此受到推崇, 以至于除了所有法官是之前判决的一方, 比如造船费案件, 贵族们就是在确认法官的裁定”。 (7)

在上议院司法权之外, 英国的贵族司法传统还体现于法律教育与法律职业共同体的地位上。在中世纪的英国, 贵族品德与荣誉感的培养是法律教育的重要组成部分。在律师会馆中学习的人, 很多都是贵族, 因为平民家庭支付不起律师会馆昂贵的学费。福蒂斯丘爵士 (Sir John Fortescue) 曾这样描绘15世纪律师会馆的生活:“在这王国内, 很少发现一个受到法律训练的人, 他不是贵族或贵族后裔。……在这等高级会馆内以及那初级会馆, (8) 除了研习法律, 还有一种贵族学习所有礼仪的公共学校。……出于获得美德和清除邪恶的需要, 骑士们, 男爵们, 别的显贵们以及那王国的贵族们, 把他们的孩子安置在这等会馆内, 哪怕他们并不指望接受法律科学的训练, 也不要他们靠这等执业谋生;仅凭祖产他们就够生活。” (9) 在托克维尔 (Alexis de Tocqueville) 看来, 法学家精神中的贵族特点在美国和英国最为明显:“一心将一切在本性上与己有某些类似的东西拉到自己方面来的英国贵族, 极为尊重法学家, 并赋予他们以极大的权力。……英国的法学家便把他们活动圈子的贵族思想和情趣, 与他们职业的贵族利益结合起来。” (10)

2.“案多人少”与上议院司法权的存废之争

从14世纪上议院形成到1873年司法改革, 上议院司法权除了因为1649年残缺议会 (Rump Parliament) 废除上议院而中断之外, 在规范层面一直存续。即使在都铎后期, 衰落之中的上议院司法权依然得到1584年《法官纠错法》 (the Error from the Queen’s Bench Act) 和1588年《纠错法》 (the Error Act, 1588) 的确认。然而, 18世纪末, 上议院陷入“案多人少”的困境。这一困境逐渐演变成事关上议院司法权存废的危机。

上议院的案件积压主要是因为苏格兰上诉的增加。1709年, 联合王国议会上院颁布法令, 规定苏格兰案件向上议院上诉自动中止原判决的执行。苏格兰当事人获得了极大的上诉动力, 甚至为了延宕判决执行而滥用上诉权。1794—1807年间, 上议院受理的501件上诉中, 苏格兰上诉占到了419件。 (11) 而且, 苏格兰上诉根据的是重审 (rehear) 程序, 这意味着上议院要重新审理案件的事实与法律问题。虽然1709年的上议院法令在1808年被废除, 但苏格兰上诉依然不断涌入:1811年, 上议院裁决了23个案件, 却还有多达338个案件等待裁决, 即使没有新的上诉也需要12年来消化。

案件积压不仅导致案件本身的正义得不到实现, 还会引起派生诉讼。迟延的诉讼待到可以审理时, 法院必须首先发布诉讼恢复及补充诉状 (bill of revivor and supplement) 恢复诉讼;如果迟延期间出现当事人死亡、结婚、转让利益、破产等情况, 法院还要再发布令状纠正原初令状的缺陷, 这都增加了法院的负担。 (12) 不仅如此, 上议院做出判决需要大法官主持, 但大法官还是衡平法院唯一的法官, 而衡平法院同样受累于案件积压。在17—18世纪, 衡平法院的待决案件大约有10000~20000件, 要30年才能处理完。 (13) 此外, 大法官还身兼内阁成员、枢密院成员、上议院议长等职务, 这些对于上议院的案件积压无疑是雪上加霜。

压力之下, 上议院实行了一系列改革, 最有效的是1824年开始实行的轮班制度。在议会会期之初, 上议院全体贵族通过抽签排定班次;在会期之内, 每周5天, 每天有3名贵族在一位主持人 (Speaker) (14) 的主持之下审判案件;无故缺席者要罚款。轮班制度几乎调动起上议院的所有贵族参与审理, 案件积压逐渐缓解。然而由于贵族排班是按天而非案件进行, 常常出现一个案件的承审法官每天都在变化的情况, 而且很多贵族没有认真履行审判职责。由此引发外界对贵族司法非专业性的质疑———外行贵族 (Lay Peer) 被视为仅仅是为了凑齐法定人数的“装饰性的附件” (ornamental adjuncts) 。 (15)

1830年代, 上议院的案件积压基本消除, 但是对于贵族司法的质疑持续发酵。这一时期, 大法官布鲁厄姆勋爵 (Lord Brougham, 1830—1834) (16) 开始进行司法改革, 以提高英国司法制度的统一性与效率。在上述背景之下, 上议院被迫从1835年开始启用法律贵族审理案件。所谓法律贵族, 1876年之前是指上议院中具有法律专业知识和技能的世袭贵族, 包括大法官、前任大法官以及受封成为贵族的高级法官, 前述的外行贵族就是法律贵族的对称。1844年的“O’Connell案” (17) 是第一个完全由法律贵族审理的案件。但是1850年, 科特汉姆勋爵 (Lord Cottenham, 1846—1850) 卸任大法官之后, 上议院司法因为法律贵族不足审判的法定人数而陷入混乱。1856年, 维多利亚女王 (Victoria) 试图赐封财政署男爵帕克 (Sir James Parke) 和勒欣顿博士 (Dr.Lushington) 为终身贵族, 以参与上议院的审判, 却被上议院以侵犯贵族特权、终结上议院独立为由抵制。 (18)

自此, 围绕上议院司法权改革的问题, 形成了改革派与保守派的分化。两派矛盾不断激化, 形成了“要么不动上议院, 要么彻底地改革”的尖锐对立。 (19) 1873年《最高法院司法法》 (Supreme Court of Judicature Act, 1873。以下简称1873年《司法法》) 将上议院司法权转归新设立的最高法院行使, 既是改革派的胜利, 也是双方互不妥协立场的一个证明。

二、贵族司法的非专业性何以成为问题

在继续梳理争议的解决之前, 我们需要追问的一个问题是:贵族司法的非专业性为什么成为影响上议院司法权存废的问题?众所周知, 普通法从13世纪形成以来就是一种专门的知识与技术, 是需要长时间学习和实践才能掌握的“技艺理性”。而且在中世纪, 贵族司法的非专业性也曾受到质疑, 比如1621年普通法法官便以此为由反对上议院司法权的复兴。 (20) 一直以来, 这一问题都通过咨询普通法法官加以解决。为何到了19世纪, 咨询的方法不再有效?下文将从政体转变与国家治理方式转型两个方面分析。

1. 政体变迁

19世纪之前, 上议院司法权与贵族等级在英国政体中的地位密切相关。自从中世纪出现关于英国政体性质的理论以来, 英国政体就被认为是混合政体 (mix government) 。 (21) 所谓混合政体, 是指将亚里士多德概括的三种正宗政体类型 (君主制、贵族制以及共和制) 混同调和, 形成了保持各种正宗政体优点、同时避免其腐化的政体形式。 (22) 混合政体理论的基础是这样一种确信, 即必须让社会中的主要利益团体联合参与政府职能, 以此来防止任何一个利益团体可能将自身的意志强加于其他利益团体。 (23) 在中世纪的英国, 国王、贵族和平民是社会的三大等级, 分别通过国王、上议院和下议院分享“最高治权”。其中, 国王独享宣战、任命贵族与大臣、召集和解散议会的权力, 下议院独享批准征税以及弹劾权, 上议院独享最高司法权。因此, 混合政体之下, 司法是贵族维持自身利益、防止其他等级侵犯的手段。专业能力的不足可以由法官补强, 但是放弃司法权将损害贵族作为第二等级的宪法地位。拥有司法权的贵族是维持混合政体稳定的平衡器, 正如查理一世 (CharlesⅠ) 所言:“被赋予司法权的上议院是君主和人民之间绝佳的屏障与堤岸, 帮助一方抵御另一方的侵犯;而且通过公平的裁判保障法律统治三者之中的任何一个。” (24)

混合政体在17世纪英国革命期间受到冲击, 但革命之后依然得以延续, 贵族的政治地位也被保留, 甚至还有所加强。冲击混合政体的主要是都铎后期出现的主权话语与实践———主权是“共同体所有的绝对且永久的权力”。 (25) 从主权的视角来看, 1688年光荣革命就是一场确定主权作为英国宪制基本原则以及主权归属的革命。在革命的过程中, 英国出现了不同的政体构想和实践, 比如斯图亚特王朝的绝对君主制, 以及平等派 (Levellers) 的人民主权理念与共和政体主张 (26) 等。但从革命之后到18世纪, 英国依然是混合政体, (27) 上议院贵族也继续发挥混合政体平衡器的作用, (28) 而且凭借其占有土地对国家权力显示出其他阶层不可比拟的控制力。 (29) 革命确立的议会主权原则与17世纪出现的分权理论促使混合政体的内涵发生变化, 维尔 (M.J.C.Vile) 因此将革命之后的英国政体称为“混合均衡政制”。 (30) 由于担心发生类似法国的大革命, 英国的政治改革迟迟未能展开, “混合均衡政制”对于上议院司法权的影响到19世纪才开始显现。

首先, 19世纪的议会改革削弱了贵族的政治地位, 上议院司法权的正当性基础随之动摇。1832年以来的三次议会改革, 大大扩展了选民数量, 重新划分了选区。英国议会随之从中世纪议会开始向现代议会转变:中世纪议会代表的不是人数而是地位, 不是个体的公民而是法人团体;现代议会的每个议员代表着一定数目的平等公民。 (31) 在现代议会中, 贵族无法自动成为议员, 上议院也就不应行使维护贵族地位的司法权。不仅如此, 议会改革使得上议院贵族很难再通过操控选举控制下议院, 上议院从“指导性”议院变成“修改性和搁置性的议院”。 (32) 上议院贵族为了保证对下议院立法的否决权, 开始策略性地放弃司法权等次要权力。 (33)

其次, 分权理论提出了新的权力划分方式, 司法权成为一种区别于立法权和执行权的独立权力。分权理论以职能为依据划分权力, 不同于混合政体之下以机构为依据的权力划分方式。18世纪以来的分权理论, 特别是孟德斯鸠 (Montesquieu) 认为, 除非是审判贵族、为了缓和法律的严峻、公民在公共事务中犯下了在任官吏不能或者不愿意惩治的罪, 司法权不应与立法权的任何部分相结合。 (34) 上议院作为立法机关的一部分行使司法权显然有悖于分权观念。

2. 国家治理方式的转变

中世纪以来, 英格兰的国家治理以司法为核心, 上议院司法权是其重要的表现方式。司法治理是指, 中央王室法庭及其巡回法庭通过专业化的运作, 逐渐赢得与地方法庭和封建法庭的管辖权竞争, 将王权 (中央权威) 延伸到地方, 以较低的成本完成对于国家的有效治理。 (35) 在王室司法体系发展过程中, 国王及其御前会议依然保有“足够的衡平、裁量和额外的权力以应对紧急情况”和对下级法院的“纠错司法权”。 (36) 这些权力可以根据需要衍生出新的司法机构, 上议院司法权即得益于此。正如霍兹沃斯 (Holdsworth) 所言, “在英格兰历史发展早期, 行政、立法和司法职能 (在政府中) 相互融合、难分彼此, ……上议院……与政府所有这些方面都有密切关系, 才使得上议院获得了不断变化的司法权力”。 (37) 在这个意义上, 上议院司法权不仅是国家治理过程中中央机构离异、分化的结果, 更是司法专业化背景之下国王保留终极司法治理权的体现。因此, 司法治理下的上议院司法权是一种“融合性 (fused) ”权力。 (38)

17世纪的英国革命确立了议会主权原则, 立法开始取代司法成为治理国家的主要方式。主权论者认为, 主权的真正标志是立法权———能够为全体臣民制定普适性的法律和专门适用于个别人的特别法令而不必经过他人同意的权力。 (39) 在规范层面, 议会主权原则意味着议会主要不再是司法治理模式之下的“议会高等法院” (High Court of Parliament) , 而是要以立法为其主要职能。18世纪以来的经济发展和19世纪的议会改革加速了立法治理从规范变为现实。18世纪中叶开始的工业革命, 使得英国成为世界工厂, 同时深刻改变了英国社会:人口增长, 社会财富增加, 贫瘠的英国西北部地区成为高度工业化与城市化的区域, 资产阶级和工人阶级成为重要的社会力量。社会条件的变化引起英国司法资源配置的失衡:程序繁琐昂贵、案件积压、司法腐败等积弊丛生。 (40) 这些变化也预示了国家不能再充当“守夜人”, 实行被动的“司法治理”, 而是需要采取更为主动的治理方式, 从而为社会提供更多的公共产品与服务。在19世纪英国改革的指导者边沁 (J.Bentham) 看来, 民主国家就是一个在公共健康、贫困救济与教育领域承担多种责任的强势国家。 (41) 经济的发展也赋予政府足够的物质与技术手段支持主动干预的治理方式。19世纪议会改革之后, 议会获得了空前的民主正当性, 立法治理在英国成为不可忽视的现实和不可逆转的趋势。

立法治理需要通过司法将议会立法的效力辐射到主权的整个辖区。这一点与司法治理将王权延伸到地方的逻辑是一样的。不同在于, 立法治理之下依靠审级制度 (法院在纵向组织体系上的层次划分以及案件经过几级审理之后即发生法律效力的制度 (42) ) 实现法律效力的辐射。以审级的视角考察1873年之前的英国司法制度可以发现:一方面, 法院等级体系并不完善。王室法院与地方法庭、封建法庭以及教会法庭并立, 并非上下级法院关系;王室法院内部尽管存在着审查 (review) 与纠错机制, (43) 但没有建立起等级性的上诉法院对分散的一审机构进行中央集权化的控制。 (44) 刑事上诉制度更是几乎不存在。 (45) 另一方面, 上议院并非终审上诉法院。上议院司法权的“最高”, 并非审级意义上的, 而是因为代表国王。上议院可以纠正其他法院判决的错误, 但启动纠错审查程序的个人请愿 (petition) 或者纠错令状 (a writ of error) 并不受原审法院级别的限制。不仅如此, 因为纠错令状可以让上议院重新审理已决案件, 所以19世纪之前, 上议院判决的终局性并未确立。

三、“因司法而贵族”:贵族司法传统的现代转型

从政体和国家治理方式的转型中, 我们可以看到贵族司法传统在案件积压的表象之下所面临的真正危机。不过, 1873年司法改革时, 政体与治理方式的转变依然在进行中, 新旧模式的对抗左右着改革的进程, 也决定了最高司法权的最终归属———新创设的常任上诉贵族法官———是一种妥协。这一妥协实现了贵族司法传统的现代转型:贵族身份从行使最高司法权的原因变为了结果, “因贵族而司法”转变成为“因司法而贵族”。

如前所述, 上议院司法权被1873年《司法法》废除。这部法律是司法改革的纲领性立法, 也是时任首相, 自由党的格雷斯顿 (William Gladstone) 推行政府现代化改革的重要步骤。该法规定, 英格兰将设立由高等法院 (High Court of Justice) 和上诉法院 (Court of Appeal) 组成的最高法院 (Supreme Court of Judicature) 。 (46) 高等法院将原来的王室法庭列为5个分支法庭, 行使初审管辖权;上诉法院由5位依职权的当然法官 (ex-officio judges) (47) 以及女王任命的常任法官和额外法官组成, (48) 行使上诉管辖权。普通法与衡平法在最高法院同时适用。 (49) 不过1873年《司法法》遗留了很多问题: (1) 苏格兰与爱尔兰案件的上诉管辖权依然保留在上议院; (2) 海外殖民地案件依然上诉至枢密院司法委员会; (3) “中间上诉 (intermediate appeal) ” (50) 被废除。

1873年《司法法》通过之后, 解决遗留问题、继续推进改革的努力开始变得举步维艰。这首先是因为格雷斯顿激进的改革措施引起了保守势力的反弹, 自由党的政治影响力开始下降。其次, 苏格兰与爱尔兰不愿将案件向这个新“英格兰”上诉法院上诉。 (51) 再次, 自由党内部出现分歧。彭赞斯勋爵 (Lord Penzance, 1869—1899) 认为, 废除上议院司法权是废除两级上诉体制的逻辑结果, 因为没有中间上诉的筛选, 上议院无法处理完所有上诉;如果要恢复两级上诉体制, 却不能保证新的终审上诉法院能像上议院那样有效、获得人民的信任并且维护法律的稳定, 那么就应该恢复上议院的司法权。 (52) 律师威廉姆斯 (Sir Watkin Williams) 认为改革过于激进, 而且后续最高法院的程序规则跟进缓慢:“法律职业者对于放弃上议院司法权普遍感到遗憾……数年之前, 上议院有机会保留司法权, 但是他们错过了机会, 拒绝实行可以让他们的管辖权为国家所接受的改革。……下议院在放弃上议院司法权的问题上宁可屈服于民众的观点和情绪, 而不是根据上议院司法权本身的价值来考虑, 就匆忙地同意废除。” (53)

局势开始朝着有利于上议院司法权的方向发展。1874年2月, 保守党的迪斯雷利 (Benjamin Disraeli) 赢得大选, 原本应于1874年11月2日生效的《司法法》被延期1年生效。 (54) 这期间, 托利党议员查理 (WT Charley) 组织了“保留上议院作为联合王国终审上诉法院委员会” (the Committee for Preserving the Jurisdiction of the House of Lords as a Court of Final Appeal for the United Kingdom) , 得到了包括40位皇家大律师 (Queen’s Counsel) 、35位贵族和138位下议院议员的支持。该委员会运作得法, 引导公众意见逐渐转向赞成保留上议院司法权。 (55) 1875年, 有关废除上议院司法权的条款被延期至1876年11月1日生效。 (56) 在压力之下, 卡恩斯勋爵提出了上诉管辖权改革的三条原则: (1) 坚持两级上诉体制; (2) 英格兰、苏格兰和爱尔兰应该上诉至同一个终审法庭; (3) 上诉由可以随时获得的、最具司法技能和经验的人来审理。 (57) 这些原则奠定了1876年《上诉管辖法》 (Appellate Jurisdiction Act, 1876) 的基调。

1876年8月11日, 《上诉管辖法》获得王室批准, 于当年11月1日生效。该法“恢复”了两级上诉体制和上议院司法权。 (58) 恢复的关键在于创设了常任上诉贵族法官:女王可以随时通过书面特许状任命2名上议院常任上诉贵族法官, 条件是被任命者至少担任过2年高级司法官员, 或者在英格兰或爱尔兰作为出庭律师 (barrister) 以及在苏格兰作为辩护人 (advocate) 执业15年以上。 (59) 常任上诉贵族法官享有任职 (tenure) 保障, 具体包括: (1) 只要行为检点 (good behavior) 即可任职, 不因为国王更替而离任, 只可以根据议会两院的呈文 (address) 而去职。 (60) (2) 区别于上议院其他贵族, 常任上诉贵族法官是带薪贵族。1876年《上诉管辖法》规定其年薪为6000英镑, 去职之后的养老金为3750英镑, 而且金额要不断增加;其薪金由联合王国统一基金 (Consolidated Fund of the United Kingdom) 支付, (61) 间隔不能超过3个月。 (3) 兼具立法和司法职能。作为法官, 常任上诉贵族法官常年审理上诉, 不受议会休会和解散的限制; (62) 可以在上议院和枢密院司法委员会审理案件。 (63) 并且, 作为上议院议员, 终生在上议院享有席位, 进行议事和投票。 (64) 常任上诉贵族法官因此成为英国历史上最早的终身贵族 (life peer) 。

1876年《上诉管辖法》标志着1873年司法改革尘埃落定, 成为2009年英国最高法院成立之前上议院行使司法权的法律依据。它解决了法律贵族供给不稳定的问题, 实现了法律贵族的职业化, 为贵族司法传统的现代发展奠定了制度基础。此后, 常任上诉贵族法官的数量不断增加, 其职业保障也不断完善, (65) 逐渐成为法律贵族的主体和代名词。 (66)

四、法律贵族与1873年司法改革目标的实现

就1873年司法改革而言, 法律贵族对改革目标“实现”的贡献至关重要。前文对司法改革过程的梳理表明, 常任上诉贵族法官的创设终结了上议院司法权的存废争议, 使得改革最终顺利完成。但是这一点并不足以证成法律贵族是1873年司法改革的关键措施, 因为它更多地体现了改革受到现实局限并因此妥协的一面。而且, 1876年《上诉管辖法》的通过仅仅意味着改革目标成为“书本中的法律”, 并不等于其成为“行动中的法律”。因此, 有必要分析法律贵族在此后的历史发展中对于实现改革目标的贡献, 以对法律贵族和1873年司法改革做出全面评价。

1873年司法改革的目标是在英国建立统一的审级制度。这不仅仅是前文提及的国家治理方式转型的要求。这可以从大法官塞尔伯恩勋爵 (Lord Selborne, 1872—1874, 1880—1885) 有关1873年《司法法》的立法说明中得到佐证。塞尔伯恩勋爵指出, 《司法法》要解决四个方面的问题: (1) 统一分立的普通法与衡平法; (2) 统一分立的法院; (3) 提供廉价、简洁与统一的诉讼程序; (4) 改进上诉法院的设置。 (67) 这些措施分别从组织和程序两个方面指向了审级制度的建立。在现代社会, 审级制度承担着维护司法统一、保障司法正确、协调司法终局与正当性的功能。 (68) 这些功能需要一系列程序技术加以实现, 下文将从四个方面概括与法律贵族相关的程序。

1.“同行评议”的选任机制

1876年之后, 法律贵族逐渐形成了“同行评议”的选任机制, 保证了最高法院的小规模、精英化和审判质量。从1876—2009年, 虽然常任上诉贵族法官的法定人数上限从2人增加到了12人, (69) 但是一共才任命了112名常任上诉贵族法官。 (70) 同一时期任命了26位大法官, 其中4位还是从常任上诉贵族法官中任命的。虽然还有其他上诉贵族, 但相比司法改革之前, 上议院行使司法权的人数大为降低。

法律贵族是英国法律精英中的精英。以112位常任上诉贵族法官为例, 其职业与社会背景高度同质———中产阶级男性白人出庭律师。 (71) 这种同质性与法律贵族的选任机制密切相关。法律贵族由大法官在征询其他法律贵族和高级法官的意见之后, 与首相商定人选, 报国王任命。其中, 其他法律贵族与高级法官的意见最为重要。因此, 法律贵族的选任是“同行评议 (peer-group) ”和“法官选自己 (the judges select themselves) ”。 (72) 这种选任机制与英国法官的晋升制度一起, 保证了被任命者都是优中选优的法官。英国的法官都将晋升至上议院视为职业生涯的顶点, 但是由于出庭律师在高等法院独占性的出庭权, 高等法院以及更高级的法官只从出庭律师中选任, (73) 而且通常是从出庭律师的高级阶层———皇家大律师———中选任, 常任上诉贵族法官又仅从高级法官中选任。由此, 一环套一环, 形成了一个相对封闭和等级固化的法律职业共同体, 也造就了法律贵族相似的精英特质。

不仅如此, “同行评议”的选任与晋升机制还强化了法律贵族的共同体意识和职业责任机制, 提高了法律贵族判决的权威性。19世纪以来, 延续自中世纪的律师会馆依然是强化法律职业共同体认同的重要桥梁。以律师会馆为中心, 英国的上诉法官———上诉法院法官与法律贵族———形成类似于兄弟会 (fraternity) 的组织。 (74) 判决质量低下、专业素养缺乏、职业道德有瑕疵, 无法长时间地逃避同行的监督, 在竞争激烈的法律贵族选任中自然也就无法得到最重要的支持。因此, “同行评议”形成了强有力的司法裁判责任机制, 对于裁判质量形成大体正向的激励, 提高了判决的权威性与公众认同感。

2. 上诉许可制与集体决策机制

最高法院要实现司法统一, 必须能够选择案件, 以控制进入最高法院的案件数量和类型。因为案件数量的增加不仅会增加法官数量, 减少法官审理个案的时间, 增加出错概率, 更会加大法官出现意见冲突的可能性以及协调法官之间意见的难度。不仅如此, 案件控制还涉及不同级别法院的职能区分:最高法院应当只关注法律问题, 而不审查事实问题;应当更为关注公共利益和政策制定, 而不是个人利益与纠纷解决。然而1873年司法改革对这方面考虑不足, 1876年《上诉管辖法》赋予了当事人不受限制的绝对上诉权。 (75) 19世纪末, 案件数量的增加与涉及问题的琐碎引发了法律贵族的抱怨。 (76)

上议院的上诉许可始于1907年才建立的英国刑事上诉制度:刑事案件上诉到上议院需要总检察长的证明 (certificate) , 以证实刑事上诉法院的判决涉及“具有罕见公共重要性的法律问题 (a point of law of exceptional public importance) ”。 (77) 然而由于王室总是刑事诉讼的一方当事人, 总检察长的证明是政治导向的, 当事人不愿意申请、也很难得到。所以1960年之前, 上议院仅受理了12件涉及实体刑法的上诉。 (78) 1960年《司法行政法》 (Administration of Justice Act, 1969) 废止了对于总检察长证明的要求, 将刑事上诉标准降至“普遍公共重要性的法律问题 (a point of law of general public importance) ”;并允许上议院受理上诉自高等法院王座分庭的刑事案件。 (79) 这些规定强化了上议院对于英国刑事司法发展的影响力。民事案件方面的限制相对较少:1934年起, 上诉至上议院需要上诉法院或上议院的许可 (leave to appeal) ; (80) 1969年《司法行政法》 (Administration of Justice Act, 1969) 允许高等法院民事案件的当事人在一定条件下“跳级上诉 (leapfrog appeal) ”至上议院。

在上诉许可之外, 集体主义决策同样强化了司法的统一性和判决的权威性。1876年《上诉管辖法》将合议庭的法定人数定为3人。 (81) 1948年, 上议院成立了专门审理上诉的上诉委员会 (Appellate Committee) , 由5名法律贵族组成。在1980年代之前, 多数法官认为, 疑难案件中出现分歧意见更好, 而刑事上诉案件中一致意见更好。 (82) 随着上议院案件的增多, 法律贵族们更倾向于一个案件只出具一份集体的判决意见。 (83)

3. 遵循先例原则

在案件选择的基础上, 法律贵族通过遵循先例 (stare decisis) 原则保证判决的权威性与终极性。先例原则虽然是普通法的基本原则, 但是在19世纪之前, 先例原则并没有不分场合地标识出某一类案例, 认为其具有严格的拘束力。法官们适用判例法时除了遵循之前的判决, 还可以诉诸“理性”等抽象的原则以否定先例, 对于法律进行发展。 (84) 因此, 我们今天所熟知的遵循先例原则, 是19世纪先例原则强化的结果。

上议院判决拘束力的确立是先例原则强化的关键, 也是审级制度确立的标志。先例原则的强化, “只有当判例汇编达到其目前 (19和20世纪———笔者注) 这么高的水平, 法院的等级体系呈现出目前的状态, 以及贵族院的司法职能为今天的杰出法律人所掌管之时, 它们才能产生”。 (85) 在司法改革之前的19世纪50年代, 上议院判决就已经确立了对下级法院的拘束力。 (86) 1898年, 上议院通过“London Tramways案” (87) 确立了上议院受自身判决拘束的原则。这意味着法律贵族的判决对于下级法院具有了绝对的权威性和终极性, 审级制度得以真正确立。二战之后, 由于恪守遵循先例原则, 导致上议院的判决无法适应社会变化的需要, 法律贵族于1966年发表《惯例声明》 (the Practice Statement, 1966) , (88) 表明上议院不受自身判决拘束, “在看似适当时, 可以违背先例”。但这一声明仅仅适用于上议院自身的判决, 并不影响“除了本院以外其他地方对于先例的运用”, 而且法律贵族运用声明推翻先例相当谨慎。1966—2009年间, 法律贵族在上议院每年审理60~80个案件, 仅在21个案件中明确推翻先例, (89) 表现了对于司法统一与终局性的尊重。

4. 立法与司法的功能区隔

法律贵族兼具立法与司法职能, 而司法独立是判决权威的基础, 因此法律贵族需要保持立法与司法职能的某种区隔。这是不同于其他国家最高法院法官的特殊行为规范。首先, 常任上诉贵族法官不论在职或者退休, 都不应加入任何政党, 也不能参与有强烈党派政治性的事务。这一惯例源于20世纪20年代法律贵族就爱尔兰问题发表政治见解引发的争议。 (90) 因此, 法律贵族出席上议院议会时多坐在中立议员的议席之上。其次, 在面对公众与媒体时, 法律贵族不能像其他议员一样就政治问题发表见解, 而是需要谨言慎行。这一规则又被称为“基尔穆尔规则” (Kilmuir Rule) 。1955年, 大法官基尔穆尔子爵 (Viscount Kilmuir, 1954—1962) 致信BBC主席, 指出法官应该对争议保持沉默, 以使法官睿智与公正的声誉不受损害。 (91) 第三, 法律贵族如果就日后可能上诉到上议院的有关事项表达观点, 将使自己丧失审理该案的资格。 (92) 这是在1998年《人权法》 (Human Right Act, 1998) 和“Pinochet案” (93) 之后, 宾汉姆勋爵 (Lord Bingham of Cornhill, 2000—2008) 代表全体法律贵族所做的公开声明。

在恪守上述规范的前提下, 法律贵族的立法职能并非全然不利于其履行司法职能。在法院职能分层的背景下, 最高法院侧重解决法律问题, 创制适用于全国的统一判例, 所以最高法院的法官在判决的过程中必然要进行利益权衡与政策考量。现代社会日益分化, 利益权衡更为复杂。参与立法事务能让法律贵族具有更为开阔的视野, 更好地理解立法原意、社会发展与司法创新的限度, 有利于做出好的司法判决。 (94)

五、结语

在英国司法制度自生自发的演进过程中, 1873年司法改革是少有的“顶层设计”。这场政治驱动的改革却终结了英国最高司法权以政治权威———贵族身份———作为正当性基础的历史。司法改革之后, 英国最高司法权以法律贵族的专业化与职业化为基础, 强化了司法的统一性、权威性与正当性, 实现了1873年司法改革的目标。法律贵族接续了中世纪英国法律教育孕育的贵族与司法的亲密关系, 真实地再现了托克维尔所概括的法学家的贵族特性:“法学家, 从利益和出身上来说, 属于人民;而从习惯和爱好上来说, 又属于贵族。” (95) 法律贵族现代发展所体现的专业化逻辑, 对于我们当下的司法改革同样具有启示:现代社会中, 司法是重要的社会控制手段, 也是重要的子系统。司法系统的运作不可避免地受制于经济、政治等其他子系统的制约, 但同时司法系统也有其自身的专业化逻辑。只有尊重司法自身的逻辑, 维持司法子系统的正常运转, 司法才能助力于其他子系统, 实现社会发展的总体目标。

注释(参考文献):

1 指1873年《司法法》所创设的最高法院, 通常称为“英格兰和威尔士最高法院” (the Supreme Court of England and Wales) 。2009年英国最高法院成立之后, 该法院更名为“英格兰和威尔士高级法院” (the Senior Court of England and Wales) , 参见Constitutional Reform Act 2005, s.59 (1) 。

2 W.S.Holdsworth, K.C., D.C.L:A History of English Law, Vol.XV, Methuen&Co., Ltd.and Sweet&Maxwell Ltd., p.128;J.H.Baker:An Introduction to English Legal Hisroty (Fourth Edition) , Oxford University Press, 2011, pp.215-217;Patrick Polden:Mingling the waters:personalities, politics and the making of the Supreme Court of Judicature, Cambridge Law Journal, 2002, 61 (3) , pp.575-611。国内的评价, 参见高鸿钧、李红海主编:《新编外国法制史》 (下册) , 清华大学出版社2015年版, 第124-127页、第33-34页;程汉大、李培锋:《英国司法制度史》, 清华大学出版社2007年版, 第100-111页。

3 14世纪早期, 凡是年收入达到和超过20英镑的土地所有者都被视为贵族 (nobility) 。14世纪末, 上议院的形成区分了世袭贵族 (hereditary nobility, the peerage) 与其他贵族, 又被称为大贵族 (nobilitas major) 和小贵族 (nobilitas minor) 。都铎王朝建立之后, 贵族分为世俗贵族 (peerage) 与乡绅 (gentry) 。前者包括公爵、侯爵、伯爵、子爵和男爵五个等级, 人数不过百人, 有权出席上议院;后者包括男爵、骑士、从骑士和绅士, 人数较多, 仅可以继承爵号, 同时需承担军事义务。参见J.V.Becktt, The Aristocracy in England 1660—1914, Basil Blackwell, 1986, pp.18-20;阎照祥:《英国贵族史》, 人民出版社2015年版, 第174-177页。

4 所谓国家审判, 是由国王和贵族等个人向议会起诉犯有重罪的人, 由上议院进行审判。由于涉及重大人物或者重大事件, 被视为国家最为庄严的审判。

5 Glenn Dymond:The Appellate Jurisdiction of the House of Lords (Updated November 2009) , House of Lords Library Note, p.2, http://www.parliament.uk/documents/lords-library/lln2009-010appellate.pdf, 2017年1月20日访问。

6 王婧:《论14世纪至19世纪英国上议院司法权的变迁》, 《政治与法律》2011年第2期。

7 Matthew Hale:The Jurisdiction of the Lord House, Or Parliament:Considered According to Ancient Records Francis Hargrave (ed) , Printed For T.Cadell, Jun.and W.Davies in the Strand, London, 1796, p.158.

8 高级会馆即四大律师会馆 (Inns of Court) 。初级会馆 (Inns of Chancery) 又被称为“预备律师公会” (Inns of Chancery) , 是会员为了进入律师会馆而进行预备学习的地方, 19世纪被解散。

9 约翰·福蒂斯丘:《论英格兰的法律与政制》, 谢利·洛克伍德编, 袁瑜琤译, 北京大学出版社2008年版, 第104页。

10 托克维尔:《论美国的民主》 (上卷) , 董果良译, 商务印书馆2007年版, 第306页。

11 Louis Blom-Cooper, Gavin Drewry&Brice-Dickson:Final Appeal:A Study of The House of Lords In Its Judicial Capacity, Clarendon Press, 1972, p.32.

12 A.H.Lynch:A Letter to The Right Hon.Viscount Melbourn on the Present State of the Chancery and Appellate Jurisprudence of the House of Lords, James Ridgeway and Sons, Piccadilly;Andrew Northcroft, Chancery Lane, 1836, p.14.

13 J.H.Baker:An Introduction to English Legal History, pp.111-112.

14 大法官或者是专门为主持上议院审判而任命的副议长 (Deputy Speaker) , 副议长不必是贵族。参见Robert Stevens:Law and Politics:The House of Lords as a Judicial Body 1800—1976, University of North Carolina Press, 1978, p.22。

15 A.H.Lynch:A Letter to The Right Hon.Viscount Melbourn on the Present State of the Chancery and Appellate Jurisprudence of the House of Lords, p.31.

16 文中提及法律贵族时, 将在括号内注明其担任大法官或者常任上诉贵族法官的时段。

17 O’Connell v R., 8 E.R.1061 (H.L.1844) .

18 H.L.Deb., 22 February (1856) , vol.140, cc.1154-1155。最终, 帕克因为没有子嗣而被封为世袭的温斯利代勋爵 (Lord Wensleydale) , 勒欣顿则一无所获。

19 Robert Stevens:Law and Politics:the House of Lords as a Judicial Body 1800—1976, pp.43-44.

20 J.Stoddart Flemion:Slow Process, Due Process, and the High Court of Parliament:A Reinterpretation of the Revival of Judicature in the House of Lords in 1621, The Historical Journal, Vol.17, No.1 (Mar., 1974) , pp.3-16.

21 Corinne Comstock Weston:English Constitutional Theory and the House of Lords (1556—1832) , Routledge, Taylor&Francìs Group, 2010, p.9.

22 亚里士多德:《政治学》, 吴寿朋译, 商务印书馆2011年版, 第132页。

23 M·J·C·维尔:《宪政与分权》, 苏力译, 生活·读书·新知三联书店2005年版, 第31页。

24 His Majesties Answer to the XIX.Propositions of Both House of Parliament.London, Printed by Robert Barker, 1642, pp.17-22, 转引自Corinne Comstock Weston:English Constitutional Theory and the House of Lords (1556—1832) , pp.263-264。

25 让·博丹:《主权论》, 李卫海、钱俊文译, 北京大学出版社2008年版, 第1页。

26 1649年残缺议会废除国王与上议院便是实践了平等派的主张。

27 威廉·布莱克斯通:《英国法释义》 (第一卷) , 游云庭、缪苗译, 上海人民出版社2006年版, 第62-63页。

28 Corinne Comstock Weston:English Constitutional Theory and the House of Lords (1556—1832) , p.88.

29 J.V.Beckett:The Aristocracy in England 1660—1914.

30 M·J·C·维尔:《宪政与分权》, 第49-69页。

31 边沁:《政府片论》, 沈叔平译, 商务印书馆2015年版, 第88页。

32 白芝浩:《英国宪法》, 中国政法大学出版社2003年影印版, 第74页。

33 Robert Stevens:Law and Politics:The House of Lords as a Judicial Body 1800—1976, p.29.

34 孟德斯鸠:《论法的精神》, 许明龙译, 商务印书馆2012年版, 第186-188、193-194页。

35 详尽分析, 参见于明:《司法治国——英国法庭的政治史 (1154—1701) 》, 法律出版社2015年版, 第二、三编。

36 普拉克内特:《简明普通法史》, 北京中信出版社2003年影印版, 第155页。

37 W.S.Holdsworth, K.C., D.C.L:A History of English Law, Vol.Ⅰ, p.351.

38 Charles Howard Mc Ilwain:The High Court of Parliament and Its Supremacy:An Historica’Essay on the Boundaries Between Legislation and Adjudication in England, Yale University Press, 1910, p.xi.

39 让·博丹:《主权论》, 第107页。

40 Henry Brougham:The Present State of the Law, The Speech of Henry Brougham, Esq, M.P.in the House of Commons on Februtary7, 1828, Henry Colburn, New Burlington-Street, 1828, pp.5-10.

41 David Lieberman:Bentham’s Democracy, Oxford Journal of Legal Studies, Vol.28, No.3 (Autumn, 2008) , p.617.

42 沈德咏编:《中国特色社会主义司法制度论纲》, 人民法院出版社2009年版, 第213页。

43 比如王座法庭认为自身代表“国王亲临法庭”, 具有高于其他普通法法庭的权威而对后者审理的案件有纠错管辖权, 王座法庭的案件只能上诉到上议院。然而由于财政法庭自恃为特殊的专业法院, 不承认王座法庭的审查权, 现实中王座法庭只能纠正普通民事诉讼法庭的案件。另外, 早期的王室法院在审理重大或者疑难案件的过程中, 可能自愿将案件移交给议会以听取所有法官的意见;议会也可以因为当事人的请愿而要求法院在审理过程中将案卷记录移交给它, 由议会做出判决或者对普通法法院的审判提出意见。但是议会的干预可能会引起诉讼的迟延, 后来逐渐改由财政署内室法庭对于王室法庭的判决进行审查。参见W.S.Holdsworth:A History of English Law, Vol.Ⅰ, pp.369-370。

44 马丁·夏皮罗:《法院:比较法上和政治学上的分析》, 张生、李彤译, 中国政法大学出版社2005年版, 第106页。

45 James Fitzjames Stephen:A History of the Criminal Law of England, London, 1883, Vol.1 of 3, pp.308-312.

46 Supreme Court of Judicature Act 1873, s.3, 4.

47 包括大法官、皇家首席大法官、掌卷法官、民事分庭首席大法官和财税分庭法官。

48 Supreme Court of Judicature Act 1873, s.6.

49 Supreme Court of Judicature Act 1873, s.24.

50 H.C.Deb., 09 April (1875) , vol.223.col.576。在为制定《司法法》而成立的皇家委员会提交的报告中, 设想的是两级上诉体制 (two-tier appellate system) :上诉法院包括中间上诉法院和终审上诉法院两级, 中间上诉法院是低级法院, 其判决可以由终审上诉法院复审。1873年《司法法》并未实现报告的设想, 仅设立了一级上诉法院。

51 H.L.Deb., 11 June (1874) , vol.219.cc.1378-1385.

52 H.L.Deb., 05 June (1874) , vol.219.cc.1038-1041.

53 H.C.Deb., 16 July (1874) , vol.221.col.142.

54 Supreme Court of Judicature (Commencement) Act1874, s.2.

55 Robert Stevens:Law and Politics:The House of Lords as a Judicial Body 1800—1976, pp.62-64.以及Louis Blom-Cooper, Gavin Drewry&Brice-Dickson;The Judicial House of Lords:1876—2009, Oxford University Press, 2009, pp.22-23.

56 Supreme Court of Judicature Act 1875, s.2.

57 H.C.Deb., 09 April 1875, vol.223, col.578.

58 Appellate Jurisdiction Act 1876, s.3.

59 Appellate Jurisdiction Act 1876, s.6.

60 同上。

61 通过联合王国统一基金支付的项目可以通过行政行为增加, 但只可以通过议会法案削减, 且不会因后座议员的提议而削减, 参见Dawn Oliver:Constitutional Reform in the UK, Oxford University Press, 2003, p.333。

62 Appellate Jurisdiction Act 1876, s.8, 9.

63 Judicial Committee Act1883, s.1.

64 Appellate Jurisdiction Act 1887, s.2.

65 比如考虑到工作能力与效率, 增加了常任上诉贵族法官退休年龄 (70周岁) 的规定。参见Judicial Pension and Retirement Act1993, Sche 6.para.2, 3。

66 1876年之后, 狭义的法律贵族就是指常任上诉贵族法官;广义的法律贵族就是指上诉贵族 (Lords of Appeal) , 其除了常任上诉贵族法官, 还包括大法官、前任大法官和被任命为世袭贵族的高级司法官员。参见Appellate Jurisdiction Act 1876, s.5。下文如无特别说明, 所称的法律贵族均指常任上诉贵族法官。

67 H.L.Deb., 13 February (1873) , vol.214, cc.336-337。

68 傅郁林:《审级制度的构建原理——从民事程序视角的分析》, 《中国社会科学》2002年第4期。

69 The Maximum Number of Judges Order 1994, [SI 1994 No.3217], 2.

70 其中有5位获得了两次任命, 因此共有117人次的任命。Louis Blomf-Cooper, Gavin Drewry&Brice-Dickson:The Judicial House of Lords:1876—2009, pp.742-747.

71 黑尔勋爵 (Baron Hale of Richmond, 2004—2009) 是第一位女性法律贵族。

72 Robert Stevens:A Loss of Innocence?Judicial Independence and the Separation of Powers, Oxford Journal of Legal Studies, Vol.19, No.3, (Autumn, 1999) , p.390.

73 1990年《法院和法律服务法》规定, 事务律师 (solicitor) 在完成必要的培训后可获得在高等法院的出庭权, 而获得在高等法院出庭权达10年以上的则可被选任为高级法官甚至级别更高的法官。2009年4月12日任命的柯林斯勋爵 (Lord Collins of Mapesbury) 是第一个因为上述规定而晋升为法律贵族的事务律师。

74 Louis Blom-Cooper, Gavin Drewry&Brice-Dickson:The Judicial House of Lords:1876—2009, p.48.

75 Appellate Jurisdiction Act 1876, s.4.

76 Louis Blom-Cooper, Gavin Drewry, Final Appeal:A Study of The House of Lords In Its Judicial Capacity, Clarendon Press, 1972, pp.33-34, 42.

77 Criminal Appeal Act 1907, s.1 (6) .

78 JR Sencer:Criminal Law, in Louis Blom-Cooper, Gavin Drewry&Brice-Dickson:The Judicial House of Lords:1876—2009, pp.594-595.

79 Administration of Justice Act 1960, s.1。王座分庭可以受理上诉自治安法院的刑事案件, 而英国绝大多数刑事案件由治安法院审判。

80 Administration of Justice (Appeals) Act 1934, s.1。上诉自苏格兰最高民事法院内庭 (Inner House of Court of Session) 的民事案件除外, 参见Court of Session Act 1988, s.40 (1) 。

81 Appellate Jurisdiction Act 1876, s.5.

82 Alan Patterson:The Law Lords, The Macmillan Press, 1982, p.98.

83 Maxwell Barrett:The Law Lords:An Account of the Workings of Britain’s Highest Judicial Body and the Men Who Preside Over It, Macmillian Press Ltd, 2001, pp.123-127.

84 Jim Evans:Change in the Doctrine of Precedent during the Nineteenth Century, in Laurence Goldstein:Precedent in Law, Clarendon Press, Oxford, 1987, p.45.

85 鲁伯特·克罗斯、J·W·哈里斯:《英国法中的先例》 (第四版) , 苗文龙译, 北京大学出版社2011年版, 第29页。

86 Paul:Public Officer of Stuckey’s Somersetshire Banking Company v.Joel, [1858]3 Hurlstone and Norman 455, 462;157 E.R.549, 552.Everard and Others v.Thomas Watson, [1853]1 Ellis and Blackburn 801, 804;118 E.R.636, 637.

87 London Tramways v.London County Council, [1898]A.C.375.

88 Practice Statement[1996], pp.128ff3 All ER 77.

89 Louis Bloom-Cooper:1966 and All That:The Story of the Practice Statement, in Louis Blom-Cooper, Gavin Drewry&Brice-Dickson:The Judicial House of Lords:1876—2009, pp.55, 143-144.

90 H.L.Deb., 29 March (1922) , vol.49, cc.931-973.

91 Dawn Oliver:The Lord Chancellor as Head of the Judiciary, in Louis Blom-Cooper, Gavin Drewry&Brice-Dickson:The Judicial House of Lords:1876—2009, p.105.

92 H.L.Deb., 22 June (2000) , vol.614, c419.

93 R.v Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate Ex p.Pinochet Ugarte (No.2) , [2000]1 A.C.119;[1999]2 W.L.R.272。在上议院审理是否引渡前智利领导人皮诺切特 (Pinochet) 的案件中, 判决多数派成员之一的霍夫曼勋爵 (Lord Hoffman, 1995—2009) 在审理之前没有披露其与大赦国际 (Amnesty International) 之间的关系, 因而导致相关判决被撤销。

94 Royal Commission on the Reform of the House of Lords, A House for the Future, Cm 4534, (2000) , 9.7, http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm45/4534/4534.htm, 2016年12月12日访问。

95 托克维尔:《论美国的民主》 (上卷) , 第308页。

《1873年英国司法改革与上议院司法权的变迁》附全文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/0722/20180722082848893.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/falvlunwen/203.html