SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘要】目的:探讨脑梗死溶栓治疗后发生出血性转化的影响因素。方法:回顾性分析 2016 年 3 月至 2020 年 4 月于该院行溶栓治疗的 75 例脑梗死患者的临床资料,对其溶栓治疗后发生出血性转化的相关因素进行单因素分析及 Logistic 回归分析。结果:75 例患者中发生出血性转化 13 例,发生率为 17.33%;经单因素及 Logistic 回归分析显示,年龄≥ 60 岁、有心房颤动病史、溶栓前 NIHSS 评分≥ 15分均为脑梗死患者溶栓治疗后发生出血性转化的独立危险因素(P<0.05)。结论:年龄≥ 60 岁、有心房颤动病史、溶栓前NIHSS 评分≥ 15 分均为脑梗死患者溶栓治疗后发生出血性转化的独立危险因素。

【关键词】 脑梗死;溶栓治疗;出血性转化;影响因素;心房颤动

0 引言

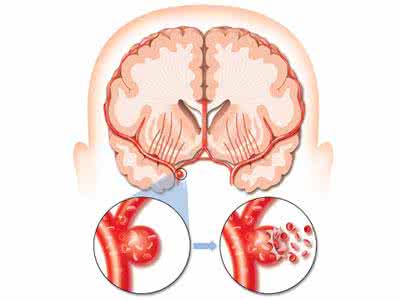

脑梗死是由多种原因引起的颅内及颈部大动脉粥样硬化而导致脑血管通道受阻,继而诱发脑组织缺血性坏死 [1]。目前,时间窗内注射重组组织型纤溶酶原激活剂为临床治疗脑梗死的首选方案,可有效溶解脑部血栓,恢复脑组织血液供应,进而改善临床症状,但溶栓后易发生出血性转化,导致患者脑损伤加重 [2]。因此,及时明确脑梗死患者溶栓治疗后发生出血性转化的相关因素,并予以针对性的干预措施,对改善患者的预后意义重大。本文探讨脑梗死患者溶栓治疗后发生出血性转化的影响因素。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析 2016 年 3 月至 2020 年 4 月本院收治的 75 例脑梗死患者的临床资料。纳入标准:符合《中国脑血管病防治指南》中脑梗死的诊断标准 [3];接受溶栓治疗。排除标准:合并脑出血;合并主要器官功能障碍;心肌梗死;合并免疫性疾病。患者及家属对本研究内容了解且自愿签署知情同意书。其中男 47 例,女 28 例;年龄41~83 岁,平均(62.16±1.50)岁;发病至就诊时间 1.0~4.5 h,平均(2.23±0.28)h。

1.2 方法

1.2.1 溶栓治疗 患者入院后均进行抗血小板、降颅内压、维持电解质平衡等常规对症处理。注射用阿替普酶(德国勃林格殷格翰公司,批准文号S20110051,20 mg),以 3 mg/h 的速度泵入,最大剂量为 50 mg。

1.2.2 出血性转化判定 在溶栓后 1 个月时采用头颅 CT 检查,参照《中国脑血管病影像应用指南》中关于出血性转化的特征 [4],即梗死区可见边缘模糊、斑片状的高密度影;存在明显的占位效应,且病灶呈团块状;行 CT 增强扫描时,梗死区可见团块状、脑回状和斑片状强化。由本院影像科 2 名副主任医师阅片并统一结果。

1.2.3 资料收集 收集所有患者的临床资料,包括年龄、性别、梗死部位、发病至就诊时间、高血压病史、心房颤动病史、溶栓前美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分。

1.3 观察指标 (1)脑梗死患者溶栓治疗后发生出血转化情况。(2)脑梗死患者溶栓治疗后发生出血性转化的单因素分析。(3)脑梗死患者溶栓治疗后发生出血性转化的多因素 Logistic 分析。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 22.0 统计学软件处理数据,计量资料以(x—±s)表示,比较采用 t 检验,计数资料以率(%)表示,比较采用 χ2 检验,采用 Logistic 回归分析脑梗死患者溶栓治疗后发生出血性转化的影响因素,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 脑梗死患者溶栓治疗后发生出血性转化情况 75 例脑梗死患者中发生出血性转化 13 例,发生率为 17.33%。

2.2 脑梗死患者溶栓治疗后发生出血性转化的单因素分析 单因素分析结果显示,发生出血性转化患者的性别、梗死部位、高血压病史、发病至就诊时间与未发生出血性转化患者比较,差异均无统计学意义(P>0.05);发生出血转化患者年龄≥ 60 岁、有心房颤动病史、溶栓前 NIHSS 评分≥ 15 分占比均高于未发生出血转化性患者,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

2.3 脑梗死患者溶栓治疗后发生出血性转化的Logistic 回 归 分 析 Logistic 回 归 分 析 显 示, 年龄≥ 60 岁、有心房颤动病史、溶栓前 NIHSS 评分≥ 15 分均为脑梗死患者溶栓治疗后发生出血性转化的独立危险因素(P<0.05)。见表 2。

3 讨论

脑梗死患者由于起病急、病情进展迅速,具有较高的致残率与致死率,临床多采取溶栓治疗,可实现快速疏通血管的目的 [5-6]。但病灶周围水肿现象严重、血液瘀滞,溶栓治疗后侧支循环的突然开放可诱发不同程度的出血性转化。积极探寻出血性转化的影响因素,并给予针对性的干预措施,对改善患者的预后意义重大。

本研究结果可见,75 例脑梗死患者中发生出血性转化 13 例,发生率为 17.33%,经 Logistic 回归分析显示,年龄≥ 60 岁、有心房颤动病史、溶栓前 NIHSS 评分≥ 15 分均为脑梗死患者溶栓治疗后发生出血性转化的独立危险因素。分析原因如下:(1)年龄较大的患者脑血管储备功能较弱,更易发生大面积脑梗死,同时,红细胞压积水平更高, 从而导致红细胞聚集性增加,推动脑动脉粥样硬化的发展,进而引起病灶内部毛细血管受压出现内皮损害或缺血坏死,在溶栓后消退时,侧支循环迅速开放,致使梗阻病灶内部发生片状出血 [7]。因此, 应密切关注年龄较大的脑梗死患者,严格控制溶栓药物剂量,避免因闭塞血管的快速疏通而发生出血性转化。(2)NIHSS 评分越高表示临床症状越严重,脑组织缺血程度越高。而严重的脑部缺血可导致脑微血管管壁受损,从而造成脑血管通透性增加, 明显提高溶栓后出血性转化的发生风险。因此,对NIHSS 评分高的脑梗死患者进行溶栓治疗时应谨慎, 治疗后密切监测患者的生命体征。(3)心房颤动是脑梗死发病的主要诱因。因心房颤动,心房附壁的血栓脱落后可阻塞大脑动脉,而栓子经溶栓或自行脱落后溶解、碎裂,导致远端血管发生缺血坏死, 易出现渗漏性出血 [8]。因此,临床对于有心房颤动病史的患者应在溶栓前给予头部 CT 检查,根据实际情况调整治疗方案,这对于降低出血性转化的发生率具有重要意义。

综上所述,年龄≥ 60 岁、有心房颤动病史、溶栓前 NIHSS 评分≥ 15 分均为脑梗死患者溶栓治疗后发生出血性转化的独立危险因素。

参考文献

[1]刘悦,毕齐,刘向荣 . 高血压、糖尿病、高脂血症对老年脑梗死患者颈动脉粥样硬化的作用 [J]. 实用老年医学,2016, 30(1):58-60.

[2]孙德金,许铁 . 急性脑梗死溶栓后脑出血的危险因素 Logistic 回归分析 [J]. 西南国防医药,2017,27(12):1268-1271.

[3]饶明俐 . 中国脑血管病防治指南 [M]. 北京:人民卫生出版社, 2010:79-80.

[4]中华医学会神经病学分会 . 中国脑血管病影像应用指南 [J]. 中华神经科杂志,2016,49(3):164-181.

[5]陈亚君,乔雯雯 . 急性心梗患者应用阿替普酶与尿激酶静脉溶栓对血流动力学状态的影响比较 [J]. 罕少疾病杂志,2020, 27(2):1-2.

[6]冯汀兰,赵宇芳 . 溶栓时机对急性心肌梗死溶栓效果的影响[J]. 中西医结合心脑血管病杂志,2013,11(2):235-236.

[7]魏玲莉 . 心源性脑梗死出血转化的危险因素分析及其对预后的影响 [J]. 中西医结合心脑血管病杂志,2018,16(17): 2567-2569.

[8]杨雯,程兴,胡传深,等 . 静脉溶栓对合并心房颤动的急性脑梗死患者的疗效观察 [J]. 浙江医学,2017,39(18): 1553-1556.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/33307.html