SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:动脉粥样硬化(AS)为临床常见病、多发病,血小板聚集、血脂水平、炎症反应等为其西医的发病机制,临床上大多采用他汀类药物来治疗动脉粥样硬化性疾病并取得了一定的临床疗效,中医大多采用益气活血解毒的方法予以治疗,中医药联合治疗动脉粥样硬化相关性疾病也有了一定的发展,本文将对其近期发展做一总结。

关键词:动脉粥样硬化;中西药;研究进展

本文引用格式:贺雯雯,吴荣.中西药联合对动脉粥样硬化影响的研究进展[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(96):128-129.

Research Progress on the Effect of Combination of Chinese and Western Medicine on Atherosclerosis

HE Wen-wen,WU Rong*

(Gansu University of traditional Chinese medicine,Lanzhou Gansu)

ABSTRACT:Atherosclerosis(as)is a common and frequently occurring disease in clinic.Platelet aggregation,blood lipid level and inflammatory reaction are the pathogenesis of Western medicine.Statins are mostly used to treat atherosclerotic diseases in clinic and have achieved certain clinical effect.Traditional Chinese medicine mostly uses the method of Invigorating Qi,activating blood circulation and detoxifying to treat atherosclerosis,and traditional Chinese medicine combined with atherosclerosis.Related diseases also have some development,this paper will make a summary of its recent development.

KEY WORDS:Atherosclerosis;Chinese and Western Medicine;Research progress

0引言

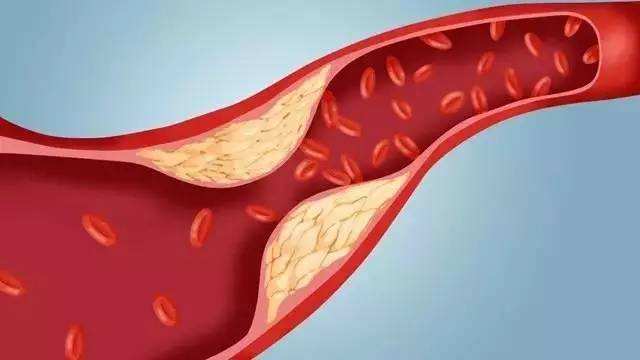

动脉粥样硬化(AS)是动脉管壁内膜的一种慢性炎症性疾病,其病变特征是动脉内膜的脂质沉积,平滑肌细胞和结缔组织增生,从而导致内膜灶性纤维性增厚及粥样斑块形成,使动脉壁变硬,管腔狭窄,主要病变部位累及大动脉,中动脉,常会引起冠心病,脑卒中,肾功能不全,认知功能下降等多种疾病,发病率高且严重危害健康。动脉粥样硬化斑块在中医学中认为多由“血瘀、气滞、气虚”等因素造成,现对动脉粥样硬化的中西药联合治疗予以综述。

1动脉粥样硬化中医学发病理论

动脉粥样硬化斑块(AP)的形成与中医的血瘀理论最为密切。血瘀即血液运行不畅,主要影响因素为外伤、气虚、气滞、阴寒等导致血液溢出脉外,停积于体内某处,或者停滞于某处使血液不能正常运行[1]。历任医家提出离经之血而致瘀,污秽之血而致瘀,久病入络而致瘀,内结为血瘀等相关血瘀理论,并创立了一系列治疗血瘀证的著名方剂,并且在由于血瘀而引起的疾病中取得了很好的临床效果。王清任《医林改错》中云:”元气既虚,必不能达于血管,血管无气,必停留而瘀。”说明了血瘀是导致AP的基本因素。血府逐瘀汤所治之证目大多与动脉粥样硬化斑块患者的临床表现息息相关,血府逐瘀汤在以血瘀为主要临床表现的患者治疗上有着较为满意的临床效果。其主要药物组成桃仁、红花、川芎、生地等大部分为益气活血药,从而为益气活血方药治疗AP奠定了良好的基础,为临床应用提供了理论来源。气滞、寒凝、痰阻、阳虚等都是导致血瘀的重要原因。近年来瘀毒理论在动脉粥样硬化的发展进程中成为最新的理论基础。研究发现[3],以血府逐瘀胶囊和四季三黄胶囊为代表的活血化瘀解毒中药可明显降低早期AS模型血清DNA甲基化水平与DNMTs水平,这可能是其抗AS作用的潜在机制,可能会对AS起到一定的防治作用。在AS早期,发挥主要作用的病理因素是瘀、毒,但更为突出的致病因素是血瘀。

2动脉粥样硬化形成的西医学机制

2.1血小板聚集

血小板(PLT)聚集是引起动脉粥样硬化斑块及其重要的相关危险因素,抑制血小板聚集是治疗动脉粥样硬化斑块的重要手段。血小板的活化在易损斑块的形成及发展中发挥重要作用。通过研究表明[4-5],易损斑块及不稳定性斑块是引起急性冠脉综合征(ACS)的重要相关因素,其中,血小板钙库操纵性钙通道蛋白与易损斑块密切相关。PDGF-Drs7950273位点基因多态性及C等位基因可对AP的性质及发生概率产生影响。吴鸿等通过大鼠实验表明[6],中、高剂量组的益气活血方药能降低PLT聚集率,大剂量的此类方药能抑制SOCC通路上STIM1,Orail mRNA及蛋白表达水平,在使用PI3K抑制剂Wortmannin的同时加入益气活血药能有效改善PLT聚集率,并且呈放大效应。大量研究表明[7-8],当归、川芎等具有益气活血作用的方药具有较好的抗凝血以及抑制以ADP诱导的PLT聚集的功能,从而能够改善临床症状,尤其以高剂量最为显著。

2.2脂质代谢

动脉粥样斑块形成的另一重要因素是血脂增高。众多研究表明,脂质浸润学说是当前大多数学者较为认可的AS的发病机制。目前较为一致的结论[9]是脂质及载脂蛋白具有致AS和抗AS两类,前者如TG、TC、低密度脂蛋白胆固醇、极低密度脂蛋白胆固醇及APOB则具有致AS作用,后者如高密度脂蛋白胆固醇及APOA-I具有抗AS作用,检测结果显示CAHD患者TG、TC、APOB比正常对照组高(P<0.01),APOA-I比正常对照降低(P<0.05),表明不同脂质类在CHAD中起着不同的作用,表现出不同的变化。梅琼,李全胜等,通过构建冠心病高脂血症动物模型得出[10],以当归和川芎为代表的益气活血药联合应用可降低血脂,减少冠状动脉粥样硬化斑块。当代药理学实验研究证实[11]当归、赤芍、红花、川芎等可以抑制PLT聚集,增加纤维蛋白溶解活性;黄芪则具有强化心脏、扩张血管、降低血液粘稠度的作用。

2.3保护血管内皮细胞

现代医学认为[12],内皮细胞作为全身血管的第一道屏障,其功能障碍是动脉粥样硬化病情进展的关键环节,并且成为其发生、发展的基础。研究证明[13],冠心病中医病机中血瘀理论最为关键,冠心病患者越有显著的血瘀证外部征象,就可以进一步说明其冠状动脉受损程度及内皮功能的损伤程度越严重。因此,减少内皮细胞的损伤保持其完整性是人体组织器官发挥其正常生理功能的前提条件,血管内皮细胞下降势必会导致人体组织器官功能严重障碍[14]。有临床研究[15],60例冠心病患者按照完全随机设计的原则分为实验组和对照组,观察时间为一月,服用常用西药联合益气活血药,能够促进患者的碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)表达。bFGF是目前公认的治疗血管疾病的生长因子,它位于细胞核,有较强的生物效应并参与调节细胞增殖。实验证明[16],血府逐瘀汤可以有效减轻心肌细胞氧化的损伤,这将成为其治疗冠心病的重要显效环节。

2.4炎性标志物

人体血清炎性细胞因子在AP的形成过程中起着关键作用,炎症细胞因子之间相互联系、相互影响,共同对AP相关致病因素发挥作用[17]。补体系统作为一组参与炎症反应的血浆蛋白成分,在AP的形成过程中发挥着一定的作用,研究证明[18],补体系统的一个重要组成部分C5携带的rs17611的G基因使LAA型IS的发病概率高于较未携带G基因的1.723倍。人脂蛋白磷脂酶A2(Lp-PLA2)是由巨噬细胞合成,受炎性介质调节,具有促进炎性反应作用,与AP的形成具有密切的关系,经研究证实[19],Lp-PLA2对动脉粥样硬化的病理生理过程中可能发挥了一定的作用,并且Lp-PLA2与颈动脉狭窄程度呈线性相关,提示Lp-PLA2在参与AS发生的同时,也有可能参与了AS的发展过程,这就提示当Lp-PLA2处于高水平时,颈动脉硬化程度可能越严重。超敏C反应蛋白(hs-CRP)是重要的炎性反应标志物,研究发现[20],AP的易损性与血浆同型半胱氨酸及hs-CRP表达水平具有相关性,这就说明其数值的升高可能提示AP的不稳定性增加,对临床上AP形态学易损性的评估具有重要意义。

3中西药联合对动脉粥样硬化的干预

近期研究表明[21],人参、甘草、当归、何首乌等补虚药,桃仁、红花、川芎等活血化瘀药,黄连、赤芍、牡丹皮等清热药,它们均具有一定的抗炎、抗氧化、调节脂质代谢、保护血管内皮细胞等作用。黄志新等人通过研究发现[22],半夏具有修复损伤血管的作用,半夏水提液能够在大鼠颈动脉血管的修复过程中起到一定的作用其主要机制是刺激血管修复因子的分泌、血管的再内皮化、抑制血管新生内膜的增生。大量研究表明[23-26]他汀类药物能够有效降低血脂水平,从而使AP的厚度减低,面积减少,最大程度的稳定斑块,是目前治疗动脉粥样硬化的首选药物。他汀类药物联合益气活血解毒的中药治疗动脉粥样硬化是目前较为常用的药物组合。

4小结

动脉粥样硬化是当今威胁人类生命健康的一种极其危险的疾病,患有高血压、糖尿病,高脂血症、高同型半胱氨酸血症、高尿酸等基础疾病的患者其发病率要高于普通患者,这多与肥胖、生活习惯、饮食习惯、情绪等密切相关。中医认为,动脉粥样硬化斑块的形成多与瘀、毒有关,益气活血解毒方药可以有效控制血管炎症、保护血管内皮细胞、抑制血小板聚集等,但其作用机制还有待进一步认证。西医则认为动脉粥样硬化与炎症反应、血脂水平等密切相关,阿托伐他汀钙作为他汀类药物的代表药物,在治疗动脉粥样硬化相关性疾病中,取得了良好的临床疗效。中西药联合治疗在减轻患者胸痛、头晕、心悸等临床症状时作用更为突出,从而提升患者的生活质量和生存率。冠心病、脑出血、脑梗塞等疾病的发病机制多是由于AS,常常严重危及人类生命,但其发生率呈逐年上升趋势。中西药联合控制疾病的发生、发展是当今时代的重要使命,中西药联合控制动脉粥样硬化的作用机制有待进一步研究。

参考文献

[1]李晓辉,赵妍,张娇,等.冠心病与虚气留滞理论的探究[J].中华医学.血证.循环气血,2018,10(18):50-52.

[2]腾龙,洪芳,何建成.冠心病中医证候微观诊断指标的研究进展[J].时珍国医国药,2012,23(12):3119-3121.

[3]康群甫,刘卫红,任攀,等.活血解毒中药对动脉粥样硬化小鼠血清PGI2/TXA2及DNA甲基化水平的干预作用[J].北京中医药,2016,35(4):309-313.

[4]袁楚婷,葛长江,宋现涛,等.血小板钙库操纵性钙通道蛋白与冠状动脉斑块易损性的相关性研究[J].心肺血管杂志,2018,37(4):273-277.

[5]刘相飞,高静,陈玉东.血小板衍化生长因子-D基因多态性与冠状动脉粥样斑块的相关性[J].中国老年学杂志,2016,36:73-75.

[6]吴鸿,雷震,高水波,等.益气活血方联合PI3K抑制剂Wortmannin对血小板聚集率的影响[J].中医学报,2018,33(11):2151-2155.

[7]寇娜,薛梅,曲华,等.益气活血中药方联合双联抗血小板西药治疗气虚血瘀型冠心病的历史性对照研究[J].中医杂志,2016,57(24):2108-2112.

[8]李海剑,张婷婷.益气活血风静胶囊对大鼠及家兔血液流变学的影响[J].中国药事,2018,32(4):522-528.

[9]黄萍,杨铮,杨阳,等.冠状动脉粥样硬化性心脏病Lp(a)及脂类水平检测研究[J].中国实验诊断学,2016,20(6):985-986.

[10]梅琼,李全胜,张静,等.当归川芎组合对血脂及冠状动脉组织结构影响的实验研究[N].湖北中医药大学学报,2015,17(5):47-49.

[11]沈映君.中药药理学[M].北京:人民卫生出版社,2006:632.634.677.812.880.

[12]GVTIERREZ E,FLAMMER A J,LERMAN L O,et al.Endothelial dys function over the course of coronary artery disease[J].Eur Heart J,2013,34(41):3175-3181.

[13]郭丛丛,黄力,董建军,等.冠状动脉粥样硬化性心脏病血瘀证与冠脉病变程度及血管内皮功能的相关性研究[J].上海中医药杂志,2018,52(9):15-18.

[14]黄琨.益气活血中药对心梗大鼠冠脉微血管功能障碍及相关分子调控机制的研究[D].北京中医药大学,2013(16).

[15]訾勇,陈远平,何贵新.加强益气活血方对冠心病介入术后患者bFGF的影响[J].广西中医药,2012,35(6):25-26.

[16]唐汉庆,庞路路,张世田,等.血府逐瘀汤对冠心病血瘀模型家兔氧化应激的影响[J].动物医学进展,2018,39(8):31-35.

[17]梁琳琳.血清炎症因子对冠心病相关机制的研究进展[J].医学理论与实践,2018,31(03):335-336.

[18]吴慧,翁迎峰,龚琪,等.补体C5基因多态性与动脉粥样斑块及大动脉粥样硬化型缺血性卒中的相关性研究[J].老年医学与保健,2017,23(3):231-234.

[19]尹冬华,姜学忠,潘晓东,等.外周血脂蛋白磷脂酶A2与老年高血压病人颈动脉粥样斑块的相关性研究[J].实用老年医学,2018,10(32):986-988.

[20]王全懂,李松,杨华.血浆同型半胱氨酸与超敏C反应蛋白表达水平与老年颈动脉粥样斑块易损性的相关性[M].临床荟萃,2015,30(12):1375-1377.

[21]侯腾飞,陈媛媛,张群群,等.3类16味临床常用抗动脉粥样硬化中药的作用机制研究[J].中国药房,2018,29(17):2432-2438.

[22]黄志新,陶青,刘新通.半夏在动脉粥样硬化颈动脉血管内膜损伤中的修复作用研究[J].现代医院,2017,17(7):1053-1056.

[23]李小刚.阿托伐他汀联合银杏叶提取物对ACI颈动脉粥样硬化斑块的影响[J].黑龙江医药,2018,6(31):1228-1230.

[24]范博学,廖云.阿托伐他汀治疗颈动脉粥样硬化的临床分析[J].中西医结合心血管病杂志,2016,4(3):40-41.

[25]彭艳.不同剂量阿托伐他汀治疗冠心病合并颈动脉粥样斑块硬化的临床疗效分析[J].临床合理用药,2015,8(1C):34-35.

[26]肖家平,李强,华梅,等.高强度他汀治疗对脑梗死患者血清HMGB1、IL-33水平及颈动脉易损斑块的影响[J].现代中西医结合杂志,2017,26(19):2129-2131.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/27288.html