SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的研究针灸治疗腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证患者的临床疗效果。方法选取2016年12月至2017年12月,我院接收的腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证患者患者90例,将给予口服痛泻要方治疗的45例设定为A组,将实施针灸治疗的45例患者设定为B组,对两组患者的临床治疗结果实施对比分析。结果治疗后,B组患者临床治疗的总有效率为,A组为,B组患者临床治疗的总有效率97.77%明显高于A组的80.00%,P<0.05;B组患者的各项临床症状积分均明显优于A组,P<0.05,差异明显。结论针灸应用于腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证患者的临床治疗中效果理想,可有效缓解患者的临床症状,整体疗效良好,值得推广。

关键词:针灸治疗;腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证;临床疗效

本文引用格式:王玲琳,周立晨,刘桂珍.针灸治疗腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证临床分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(104):22-24.

Clinical Analysis of Acupuncture in Treatment of Diarrhea Type Irritable Bowel Syndrome with Liver Depression and Spleen Deficiency

WANG Ling-lin,ZHOU Li-chen,LIU Gui-zhen*

(Rehabilitation Department,Putuo District Central Hospital of Shanghai,Shanghai,200062)

ABSTRACT:Objective To study clinical curative effect of acupuncture on diarrhea type irritable bowel syndrome patients with liver depression and spleen deficiency.Methods Choose 90 cases diarrhea type irritable bowel syndrome patients with liver depression and spleen deficiency from December 2016 to December 2017,45 cases in group A were treated with oral prescription of importance for diarrhea with pain,and 45 cases in group B with acupuncture.Compare and analyze clinical curative effect of two groups.Results After treatment,total effective rate of clinical treatment in group B was 97.77%,significantly higher than 80.00%of group A(P<0.05).Clinical symptoms scores in group B were significantly better than group A(P<0.05),with significant difference.Conclusion Acupuncture has ideal effect in clinical treatment of diarrhea type irritable bowel syndrome with liver stagnation and spleen deficiency syndrome,can relieve clinical symptoms of patients effectively,with good overall effect,which is worthy of promotion.

KEY WORDS:Acupuncture treatment;Diarrhea type irritable bowel syndrome with liver depression and spleen deficiency;Clinical effect

0引言

肠易激综合征是一种肠道功能紊乱类疾病,主要以中青年女性为疾病多发群体,发病后,临床症状主要表现为腹部不适、腹胀痛、排便异常、大便性状改变、腹泻与便秘交替出现等,引发该疾病的因素较多,包括了饮食、心理、年龄、性别、胃肠道感染史、精神压力、职业以及服药史等等[1-2]。而腹泻型肠易激综合征(IBS with dirrahea,IBSD)则是肠易激综合征(IBS)当中的一个亚型,临床症状主要表现腹痛、腹部不适,同时伴随腹泻症状,疾病发生后会导致患者的排便习惯出现异常,针对这类型的患者常规的对症处理难以取得理想的临床治疗效果。中医理论当中对于肠易激综合征并没有固定的病名,临床多以患者具体的临床症状进行分类,其中腹泻型肠易激综合征则被中医学归类于“泄泻”的范畴,认为该病位主在于肠,为虚实夹杂之病症,且患者的肝、脾、肾三脏多受累及,主中医理论认为这类患者的治疗重点在于调节肝、脾、肾三脏功能,肝可疏泄、调畅情志,脾则主水湿运化,可提升气机,因此,肝脏一旦受累便可累及脾脏,引发脾胃运化异常,导致泄泻,而针刺治疗正好要以通过调节肝脾发挥渗湿止泻的作用[3-4]。基于此,本文主要研究了针灸治疗腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证患者的临床疗效果,并将详细内容介绍如下。

1资料与方法

1.1研究对象。选取2016年12月至2017年12月,我院接收的腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证患者患者90例,将给予口服痛泻要方治疗的45例设定为A组,将实施针灸治疗的45例患者设定为B组,A组患者男20例,女25例;年龄20-44岁,平均(30.64±5.87)岁;病程1-7年,平均(3.41±2.63)年;B组患者男16例,女29例;年龄21-45岁,平均(31.13±6.01)岁;病程1.5-8年,平均(4.04±2.12)年;此次研究经过我医院伦理委员会批准之后开展,且所有患者及家属均已知晓研究内容并签字同意;现对两组患者的各项临床资料实施对比,其结果显示为(P>0.05),表明可以进入下的一步的对比与分析。

纳入标准:本次研究所有入选患者均经临床诊断确认与罗马Ⅲ分类体系的肠易激综合征(腹泻型)西医诊断标准相符;确认与中医泄泻的相关疾病诊断标准相符;确认与中医证候诊断标准当中的肝郁脾虚证相关的诊断标准相符;患者病程均超过6个月。

排除标准:所有入选患者均已排除事并其它消化系统器质性病变者;处于妊娠期或者哺乳期的妇女;智力、精神方面有障碍或者肢体残疾者;有酒精或者药物滥用史者;对两种或以上药物及食物有过敏史的患者;对本次研究所用药物过敏者。

1.2方法。A组患者给予口服痛泻要方治疗,该药物组成如下:炒白术、炒白苟、炒陈皮以及防风各取1.5 g,以水送服,每天1次,每次服用2 g,以4周为一个疗程,持续用药一个疗程。B组患者采用针灸治疗,具体为:取中脘、足三里、天枢、上巨虚以及关元为主穴,取神门,内关,太冲或三阴交为配穴;针灸方法如下:中脘位于患者上腹部,前正中线上处,脐中上4寸,行直刺,深1-1.5寸;足三里位于小腿前外侧处,

应当犊鼻穴下3寸,于距离胫骨的前缘一横指处,行直剌1-2寸,注意该穴位为双侧;天枢位于腹中部位置,应于脐中旁开2寸,行直刺,深1-1.5寸(双侧);上巨虚位于小腿前外侧,犊鼻下6寸,于距离胫骨前缘处一横指位置,行直刺,深1-1.5寸(双侧);关元位于下腹部,取前正中线位置,脐中下3寸,行直刺,深1-2寸;行针时取患者仰卧体位,以常规进针,采用平补平泻行针,给予中等剌激,得气之后留针,时间为20 min,所有穴位均单针不灸,留针时不可行针,每周进行2次治疗,一个疗程15次,持续治疗一个疗程。

1.3指标观察。治疗后,依据《中药新药临床研究指导原则》当中有关中医证候量化分级标准评定两组患者的中医症状积分,评定项目主要包括腹部不适、大便次数、排便不尽感以及大便性状等,正常或无为0级,分数为0分,有轻度症状为1级,记1分,中度症状评定为2级,记2分,重度症状评定为3级,记3分,当中的中黏液便依据有或无进评定,有评定为1级,记1分,无评定为0级,记0分。评两组患者的临床疗效,标谁为:经过治疗,患者的腹痛、腹泻以及腹胀等临床症状全部消失,中医症状积分下降低超过70%为显效;经过治疗,患者腹痛、腹泻以及腹胀等临床症状得到明显改善,中医症候积分下降30-69%为有效;经过治疗,患者各项临床症状均未发生任何改善甚至加重,中医症候积分下降低于30%,则评定为治疗无效。(显效+有效)/总病例数=治疗总有效率。

1.4统计学分析。将本研究所收集的数据录入到SPSS 22.0统计软件中,并对其进行统计学处理,计量资料用(±s)表示,计数资料用率(%)代表。P<0.05,表示两组差异有统计学意义。

2结果

2.1对比两组患者的中医症状积分情况。治疗前,两组患者各项中医症状积分并未出现明显差异,P>0.05,治疗后,两组患者的临床症状均有所改善,但B组患者腹部不适、大便次数、排便不尽感、大便性状以及有无黏液等症状积分均明显低于A组,P<0.05,差异明显,详情见表1。

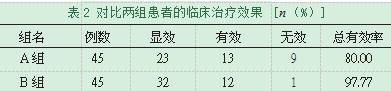

2.2对比两组患者的临床治疗效果。治疗后,B组患者临床治疗的总有效率达到了97.77%,A组则是80.00%,对比两组结果,B组患者临床治疗的总有效率明显较A组高,P<0.05,差异明显,详情见表2。

3讨论

腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证患者发病的主要诱因是情志不畅与食物刺激,大量研究显示[5-6],该病的发生、发展与患者的心理因素、精神因素均有着密切的相关性,且有90%以上的患者同时伴随抑郁情绪,而心理与精神因素则是引发腹痛、腹泻等躯体症状的主要原因,躯体上的不适症状又会对患者的精神状态造成影响,两者互相影响,最终构成一种身心综合性疾病,且以恶性方式循环,导致疾病治疗难度增加,降低腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证患者的生活质量。另有报道显示[7-8],腹泻型肠易激综合征症状的发生与食物摄入也有着密切的相关性,进食之后患者的肠生理反应会存在定的差异性,对于某类食物过敏或者无法耐受、食物诱发肠内环境直接或者间接诱发菌群代谢出现异等均是引发等临床症状的相关因素。而肝郁脾虚证的腹泻型肠易激综合征患者在上述两个方面的表现更为突出,且病情发展更快,同时伴随腹痛即泻、食后即泻、泻后痛、腹部胀痛等典型生理症状,而在心理症状方面则主要表现为神疲肢怠、情志抑郁以及烦躁易怒等,故中医理论认为该疾病的发与患者的肝、脾功能有着密切的相关性[9-10]。

近年来,针灸治疗逐步应用腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证患者的临床治疗中,且取得良好的疗效,针灸治疗在改善患者胃肠道动力与内脏敏感性调节方面显示了明显的优势,针灸治疗的穴位选择方面采取的募合配穴法,主穴为:中脘,该穴为胃之募穴,又属于八会中的的腑会,主饮食不化,只要是脾胃运化失调者,均可取此穴;足三里,该穴为足太阴之表经合土穴,与脾胃密切关连,表里相应,可起到通心腹胀的作用,多用于胃中寒、肠鸣并泄治疗中;天枢穴,该穴位是属于大肠之募穴,是人体脉气聚集的位置,可起起改善腹满肠鸣、寒泄不化的作用;上巨虚,该穴为大肠的下合穴与足三里联合,为治疗泄、泻的重要穴位。关元,该穴位属于小肠之募,是足三阴、任脉交会之所,医书有载后泄不止,主要关元,故虚症泄湾患者,均可取该穴;而配穴则是依据各个患者具体的临床症状进行选择,主要包括神门,内关、太冲以及三阴交等,主穴与配穴联合针灸,便可改善患者的临床症状[10-12]。

本次研究显示,治疗后,B组患者各项中医症状积分均明显低于A组,充分证实了,针灸治疗可有效改善腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证患者的各个单项临床症状,主要表现治疗后患者的大便次数、腹痛以及腹胀等临床症状明显改善甚至消失,且与A组的药物治疗相比,B组实施针灸治疗后,患者的排便不尽感、腹胀、腹痛等改善效果更为明显,在大便性状与有无黏液方面的改善效果也更为显著。此外,治疗后,B组患者临床治疗的总有效率97.77%明显高于A组的80.00%,也充分证实了针灸治疗腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证的优势,基于中枢情志与患者的周围躯体症状密切相关这一理论,表明针灸除了可以改善患者的临床症状,对于患者的排便习惯与心神也有较好的调节。

综上所述,针灸治疗腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证患者可有效改善患者的临床症状,帮助患者更快恢复身体健康,是一种值得临床推行的治疗方案。

参考文献

[1]黄文封,黄适,岳珍珍,等.安肠汤治疗腹泻型肠易激综合征(肝郁脾虚证)的理论探讨与临床应用[J/OL].辽宁中医杂志:1-7.

[2]夏峰,俞卫丽,高浩美,等.自拟化湿疏肝汤治疗腹泻型肠易激综合征之肝郁脾虚证的疗效观察[J].上海医药,2019,40(10):31-34.

[3]李浩,周颖,李镇,等.脐灸疗法治疗腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证30例临床观察[J].中医杂志,2018,59(23):2034-2036.

[4]钟毅,郭红.肠激宁改善肝郁脾虚证腹泻型肠易激综合征患者身心症状的研究[J].江西中医药,2018,49(10):29-32.

[5]张北华,王微,王凤云,等.痛泻要方干预腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证模型大鼠的效应评价[J].中华中医药杂志,2018,33(10):4341-4346.

[6]寇吉友,施慧,卫彦.针药结合治疗腹泻型肠易激综合征之肝郁脾虚证的疗效观察[J].内蒙古中医药,2018,37(05):65-66.

[7]蔡丽,邱承智,郑帆,等.加味四逆散配合针刺鬼眼穴治疗腹泻型肠易激综合征(肝郁脾虚证)临床观察[J].亚太传统医药,2017,13(23):147-149.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/27237.html