SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的分析联合抗凝治疗在心源性脑梗塞中的应用效果。方法选取我院2016年12月至2018年12月收治的120例心源性脑梗塞患者作为研究对象,采用“随机数字表法”将其分对照组(予以临床常规治疗,60例)、研究组(在对照组基础上联合抗凝治疗,60例),两组治疗周期均为3月,比较治疗前后NIHSS评分、临床疗效。结果治疗后,研究组的NIHSS评分((8.26±1.05)分)<对照组((18.66±2.21)分),临床总有效率(95.00%)>对照组(75.00%),比较差异显著,有统计学意义(P<0.05)。结论联合抗凝治疗可有效减轻心源性脑梗塞患者神经功能受损情况,加快机体康复速度,值得借鉴。

关键词:联合抗凝;心源性脑梗塞;应用效果

本文引用格式:郭雅娟.探讨联合抗凝治疗在心源性脑梗塞中的应用效果[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(100):327+329.

引言

脑梗塞是一种临床常见病,在临床中又被称为“缺血性坏死”,主要是由于血栓随着血液流动堵塞脑动脉,根据血栓的来源,可将其分为非心源性和心源性两种,临床中以后者最为常见。心源性脑梗塞起病突然、病情发展迅速,患者通常伴有癫痫、麻木、意识障碍、眩晕、半身不遂、耳鸣等症状,具有较高的致残、致死率,对患者生命安全构成了巨大威胁,及时、有效的治疗对于改善患者预后意义重大[1]。

为分析联合抗凝治疗在心源性脑梗塞中的应用效果,本文选取120例心源性脑梗塞患者进行对比研究,报告如下。

1资料与方法

1.1基线资料。选取我院2016年12月至2018年12月收治的120例心源性脑梗塞患者作为研究对象,采用“随机数字表法”将其分对照组(予以临床常规治疗,60例)、研究组(在对照组基础上联合抗凝治疗,60例)。研究组中,女性22例,男性38例;年龄范围为42-79岁,平均(60.52±4.61)岁;致病因素:心房颤动、动脉粥样硬化、心力衰竭例数之比分别是26:20:14;病程范围为2-7 h,平均(4.52±1.14)h。对照组中,女性24例,男性36例,年龄范围为43-78岁,平均(60.42±4.58)岁;致病因素:心房颤动、动脉粥样硬化、心力衰竭例数之比分别是27:21:12;病程范围为3-6 h,平均(4.58±1.11)h。两组患者基线资料比较差异不显著,P>0.05,可以进行对比分析。

1.2方法。对照组:入院之后予以患者保护脑组织、改善血液循环、调节固斑、抗血小板凝聚等常规治疗。予以阿司匹林(国药准字J20130078;生产企业:拜耳医药保健有限公司;规格:100 mg×30片),口服,每次50 mg,每日1次;氯吡格雷(国药准字H20000542;生产企业:深圳信立泰药业股份有限公司;规格:25 mg×20片/盒),口服,剂量为:75 mg/次,1次/d,连续用药3月。研究组:在对照组基础上,予以低分子肝素(国药准字H20010233;生产企业:吉林华康药业股份有限公司;规格:0.5 mL:5000单位),肌肉注射,每次0.5 mL,每日2次;予以华法林(国药准字H31022123;生产企业:上海信谊药厂有限公司;规格:2.5 mg×60 s),口服,每次3 mg,每日1次,连续用药3月。两组患者在治疗期间,均密切监测生命体征,一旦发现出血等异常,应及时告知主治医师,进行对症处理。

1.3观察指标与评价标准。比较治疗前后NIHSS评分、临床疗效。①NIHSS评分:以NIHSS(神经功能缺损程度)评估神经缺损,满分是50分,分值高低与神经功能缺损程度成正比[2]。②临床疗效评价标准如下:a.显效:肢体麻木、意识障碍、眩晕等症状消失。b.有效:肢体麻木、意识障碍、眩晕等症状明显减轻。c.无效:肢体麻木、意识障碍、眩晕等症状无变化,甚至加重。总有效率=[(a+b)/例数]×100%[3]。

1.4统计学分析。用SPSS 26.0软件处理,计量资料,数据表达形式是s ,计算方法是 t 检验;计数资料,数据表达形式是“[n(%)]”,计算方法是χ2检验,P<0.05,具统计学差异。

2结果

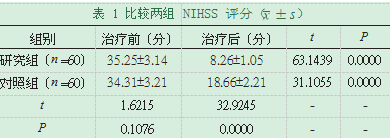

2.1统计学对比两组NIHSS评分。组间对比:治疗前两组NIHSS评分比较差异不显著(P>0.05);治疗后研究组NIHSS评分<对照组,比较差异显著(P<0.05)。组内对比:两组患者治疗后NIHSS评分<治疗前,比较差异显著

(P<0.05),见表1。

2.2统计学对比两组临床疗效。研究组中有显效患者26例、有效患者31例、无效患者3例,总有效率为95.00%(57/60);对照组中有显效患者20例、有效患者25例、无效患者15例,总有效率为75.00%(45/60);比较结果为(χ2=9.4118 P=0.0022),比较差异显著(P<0.05)。

3讨论

心源性脑梗塞在睡眠或者休息时均可发病,起病数小时或者1-2 d内病情即会发展至高峰,常见的致病原因有心房颤动、动脉硬化以及心力衰竭等,脑梗塞发生后,患者脑组织会出现缺氧、缺血等症状,加快了脑细胞死亡速度,释放大量自由基,损害患者神经功能细胞,脑部缺血时间的长短与脑部神经功能受损情况成正比,因此及早对心源性脑梗塞患者进行抗凝治疗,对于改善患者预后意义重大。氯吡格雷以及阿司匹林是临床常用的抗凝药物,可抑制血小板聚集,预防血栓形成,但长期性使用,极易增加出血风险,具有一定的局限性。

本研究示:治疗后,研究组的NIHSS评分((8.26±1.05)分)<对照组((18.66±2.21)分),临床总有效率(95.00%)>对照组(75.00%),比较差异显著,有统计学意义(P<0.05)。与姜备海[4]研究结果一致,说明联合抗凝治疗在心源性脑梗塞治疗中的疗效确切。分析如下:①低分子肝素经过肌肉注射,进入人体之后,可有效抑制动静脉血栓形成,发挥良好的抗凝作用,并且低分子肝素对纤维蛋白原结合血小板与血小板聚集影响不大,因此出血风险性较低。②华法林属于香豆素类抗凝剂,可拮抗维生素K,抑制凝血因子X、IX、VII、II合成,起到良好的抗凝作用,临床有大量研究证实:华法林的出血风险性较低,安全性较高[5]。③低分子肝素与华法林联合,协同作用,可发挥显著抗凝效果,并且均不会增加出血风险,安全可靠,效果优于单纯氯吡格雷以及阿司匹林治疗。

综上所述,治疗心源性脑梗塞患者时选用联合抗凝治疗,可以更好地保护患者的神经功能,促进肢体麻木、意识障碍、眩晕等症状早日消退,值得临床信赖并将其大力推广。

参考文献

[1]樊景辉.单独抗血小板治疗与联合抗凝治疗心源性脑梗塞临床比较[J].现代诊断与治疗,2017,28(9):1662-1663.

[2]吴艳.联合抗凝治疗在心源性脑梗塞中的疗效分析[J].临床医学研究与实践,2016,1(12):45-45.

[3]崔玉凤,关标.心源性脑梗塞应用联合抗凝治疗的效果研究[J].航空航天医学杂志,2017,28(1):31-33.

[4]姜备海.联合抗凝治疗在心源性脑梗死中的疗效分析[J].基层医学论坛,2016,20(23):3216-3217.

[5]梁战妹.联合抗凝法治疗心源性脑梗死的临床优势分析[J].中国现代药物应用,2017,11(23):96-97.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/26592.html