SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的观察分析初发糖尿病患者给予胰岛素泵与常规胰岛素注射治疗的临床效果。方法分析2018年1月至2019年4月我院初发糖尿病的86例患者的一般资料,通过随机分组的方式将其分为对照组(43例)与研究组(43例),对照组采取常规胰岛素注射,研究组采取胰岛素泵持续皮下注射,比较两组患者治疗后的空腹血糖、餐后2 h血糖、血糖达标时间、平均胰岛素用量以及低血糖的发生率等。结果经过治疗后,研究组患者空腹血糖、餐后2 h血糖明显低于对照组,血糖达标时间明显短于对照组,平均胰岛素用量少于对照组,P<0.05;对照组患者在治疗期间有4例患者出现低血糖症状,研究组患者在治疗期间未出现低血糖症状,研究组治疗后低血糖的发生率明显低于对照组(χ2=4.195,P=0.041)。结论对于初发糖尿病的患者采取胰岛素泵持续皮下注射能有效控制患者的血糖,且减少低血糖的发生率,值得临床推广及应用。

关键词:初发糖尿病;胰岛素泵;常规胰岛素;临床效果

本文引用格式:卜丽娜.初发糖尿病患者给予胰岛素泵与常规胰岛素注射治疗的临床效果对比[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(97):67-68.

0引言

糖尿病是临床上的常见病与多发病,这与人们生活习惯以及饮食习惯改变相关,近年来数据显示,糖尿病的发病率呈逐年上升的趋势,对人们的生活带来了严重的影响[1-2]。临床上一般使用胰岛素治疗糖尿病,随着医疗水平的上升,胰岛素的使用方式也出现了各种变化,胰岛素的给药方式在一定程度上影响着治疗效果[3]。胰岛素泵以及常规胰岛素注射对糖尿病的疗效也引起了人们关注。本文为了分析这两组给药方式的疗效,对我院的86例患者采取不同的给药方式进行治疗,分析治疗效果,现将结果汇报如下。

1资料与方法

1.1一般资料

分析2018年1月至2019年4月我院的初发糖尿病的86例患者的一般资料,通过随机分组的方式将其分为对照组(43例)与研究组(43例),对照组男性23例,女性20例,年龄40~62岁,平均(54.3±3.5)岁,病程4~18个月,平均(11.5±2.2)个月;研究组男性24例,女性19例,年龄40~63岁,平均(54.9±3.2)岁,病程3~18个月,平均(10.8±2.6)个月。对两组患者的性别、病程、年龄等进行比较,P>0.05,说明具有可比性。所有患者均符合1999年WHO制定的糖尿病诊断标准,空腹血糖不低于15 mmol/L。所有患者及家属均对此次研究知情,且愿意在知情同意书上签字确认。

1.2方法

对照组采取常规胰岛素注射,在睡前、餐前进行常规皮下注射。在睡前注射甘精胰岛素,餐前注射门冬胰岛素。甘精胰岛素与门冬胰岛素初始剂量为每日0.2 U/kg,每日注射3次,合理安排剂量。在治疗的过程中需要根据患者的血糖水平进行胰岛素用量的调整。

观察组采取胰岛素泵持续皮下注射,药物使用门冬胰岛素,初始剂量为每日0.4 U/kg,基础用药设置为一半的药量,持续皮下注射,另一半的剂量设定为餐前大剂量,三餐前进行皮下泵入。在治疗的过程中根据患者的血糖水平来控制持续泵入的剂量。

1.3观察标准

详细观察并记录两组患者的空腹血糖、餐后2 h血糖、血糖达标时间、平均胰岛素用量以及出现低血糖的发生率。

1.4血糖控制标准

患者在经过治疗后,连续3 d空腹血糖在3.9~7.0 mmol/L,餐后2 h血糖低于8 mmol/L,说明患者的血糖得到了有效的控制。患者在任何一段时间出现血糖低于3.5 mmol/L时,说明患者出现了低血糖症状。

1.5统计学方法

使用SPSS 19.0统计学软件分析文中两组数据,低血糖的发生率等采取百分率表示,以卡方检验;空腹血糖、餐后2 h血糖、血糖达标时间、平均胰岛素用量等采取平均数±标准差表示,以t检验,当P<0.05,说明两组数据之间的差异明显,具有统计学意义。

2结果

2.1两组患者血糖相关指标比较

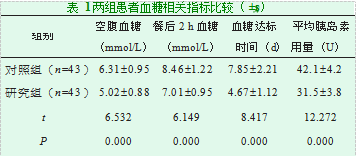

经过治疗后,研究组患者空腹血糖、餐后2 h血糖明显低于对照组,血糖达标时间明显短于对照组,平均胰岛素用量少于对照组,P<0.05,详细见下表1。

2.2两组患者出现低血糖的情况比较

对照组患者在治疗期间有4例患者出现低血糖症状,研究组患者在治疗期间未出现低血糖症状,研究组治疗后低血糖的发生率明显低于对照组(2=4.195,P=0.041)。

3讨论

随着人们生活习惯的改变,以及我国人口老龄化加重,糖尿病的发生率也越来越高,严重危害人们的身体健康[4]。该病是由于多种原因导致的代谢性疾病,致病因子相互产生作用,使机体出现抗胰岛素,引起胰岛素功能障碍[5]。胰岛素是机体自行分泌的控制血糖的激素,而糖尿病患者由于胰岛素分泌出现紊乱,需要通过外部进行输入胰岛素从而控制血糖,防止病情出现恶化。胰岛素的给药方式有很多种,有传统的皮下注射与胰岛素泵[6]。

传统的皮下注射方式效果明显,起效快,能有效地控制患者的血糖水平,防止病情加重。但是药物的剂量无法通过患者的病情变化进行改变,容易使患者的血糖出现时高时低的状态,从而也增加了低血糖的发生率以及其他并发症。在进行皮下注射时,由于皮下组织的吸收性不强,还容易出现胰岛素积蓄,增加了患者的治疗痛苦,从而使治疗依从性降低,影响治疗效果[7]。随着医学的进步,胰岛素泵逐渐被应用到了临床治疗中,且得到了大多数医师的认可。胰岛素泵能将胰岛素定量的输入机体,从外部模拟自身的胰岛素分泌,从而起到控制血糖的效果[8]。胰岛素泵能模拟出人体的胰岛素分泌与机体进行有机的结合。通过24 h不间断的持续泵入胰岛素,能防止血糖出现波动,稳定血糖,避免出现低血糖以及血糖波动产生的应激反应。通过不间断的胰岛素泵入能有效控制机体肝糖输出,对患者夜间的血糖起到有效的控制作用。在这种持续不断的泵入治疗中,胰岛素的利用率基本达到100%,将药物的作用充分发挥出来,还能对机体胰岛素的分泌起到诱导作用,达到修复胰岛β细胞,降低胰岛β细胞的凋亡。

综上所述,对于初发糖尿病的患者采取胰岛素泵持续皮下注射能有效控制患者的血糖,且减少低血糖的发生率,值得临床推广及应用。

参考文献

[1]万里云.糖尿病患者给予胰岛素泵与常规胰岛素注射治疗的临床对比[J].药品评价,2018,15(24):31-33.

[2]Zohar Lau,Itamar Raz,Julio Wainstein,et al.The role of insulin pump therapy for type 2 diabetes mellitus[J].Diabetes/metabolism research and reviews,2017,33(1):2822.

[3]王佩.胰岛素泵与皮下注射诺和灵强化治疗初发2型糖尿病患者的临床效果比较[J].临床医学研究与实践,2017,2(25):45-46.

[4]Shah,Viral N.Complications with insulin pump therapy vs insulin injection therapy[J].JAMA:the Journal of the American Medical Association,2018,319(5):502-503.

[5]魏春霞,李琴.比较分析胰岛素泵与常规胰岛素注射治疗糖尿病的临床疗效[J].世界最新医学信息文摘,2017,17(18):133,148.

[6]孙红娟.胰岛素泵和常规胰岛素注射治疗老年糖尿病的临床分析[J].临床医药文献电子杂志,2017,4(1):156.

[7]陈红霞.胰岛素泵与胰岛素皮下注射治疗糖尿病患者的临床效果比较[J].四川生理科学杂志,2017,39(3):135-136.

[8]张笑男.妊娠期糖尿病患者治疗中胰岛素泵皮下注射和多次胰岛素皮下注射的临床效果比较[J].中国实用医药,2017,12(11):130-131.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/25634.html