SCI论文(www.lunwensci.com):

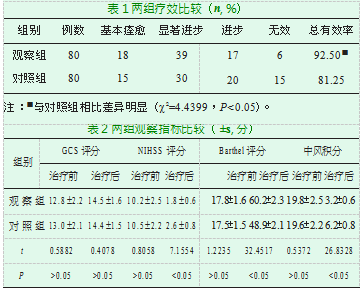

摘要:目的总结分析中西医结合序贯方案治疗出血性中风的临床效果。方法选择2018年3月至2019年5月我院收治的160例出血性中风患者为研究对象,对照组80例接受基础治疗方案,观察组80例接受中西医结合序贯疗法,比较两组治疗前后颅内血肿体积、GCS(格拉斯哥昏迷评分)、中风积分、NIHSS神经功能缺损评分以及Barthel日常生活能力评分。结果①两组治疗有效率分别为92.50%、81.25%,差异明显(P<0.05);②治疗后观察组NIHSS评分(1.8±0.6)分、中风积分(3.2±0.6)分明显低于对照组,Barthel评分(60.2±2.3)分明显高于对照组,组间差异显著(P<0.05)。结论中西医结合序贯方案治疗出血性中风的临床效果满意,可以推广使用。

关键词:中西医结合;序贯方案;出血性中风;临床效果

本文引用格式:崔寿哲,李英坤.中西医结合序贯方案治疗出血性中风80例临床观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(89):190-191.

0引言

出血性中风属于急危重症,比较常见,致残致死率均较高[1]。目前,临床内科对于出血性中风主要采取对症治疗方案,但疗效不尽人意[2]。中医的发展使得临床上中西医结合治疗更受青睐,且中医中醒神开窍、熄风化痰等理论在止血、活血化瘀方面应用广泛[3]。我院针对收治的出血性中风者采取中西医结合序贯疗法,取得了比较好的临床效果,详细报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选择2018年3月至2019年5月我院收治的160例出血性中风患者为研究对象,入组者符合西医脑出血及中医中风的判断标准,中医症候分型中属于风火痰淤闭阻症,辨证要点包括口舌歪斜、半身不遂、言语不清、感觉消失或减退、烦躁不安、面赤身热、呼吸气粗、痰多、腹胀、便秘、苔黄腻、舌质红、脉弦滑等。NIHSS评分节约4~20分、中风症候积分介于5~39分、年龄超过35岁、发病时间低于1周,心电图及生化检查中无明显异常。所有人均自愿签署知情同意书。排除脑淀粉样血管病、脑血管畸形、脑肿瘤等导致的脑出血者,排除生命体征严重性紊乱者、出血量大者、脑疝形成者、妊娠及哺乳期女性。其中对照组:男性49例,女性31例;年龄40~76岁,平均(52.8±1.1)岁;病程5~19 h,平均(1 0.5±2.6)h。观察组:男性47例,女性33例;年龄41~79岁,平均(53.2±1.4)岁;病程5~26 h,平均(10.8±2.1)h。两组具有可比性(P>0.05)。

1.2研究方法

对照组接受常规性治疗,包括内科一般治疗、脑保护、脱水降颅内压、预防并发症等,经家属同意对存在微创锥颅术指征者进行微创锥颅血肿清除手术。观察组在此基础上应用中西医序贯疗法,具体如下:①发病1周内静脉滴注20 mL/次清开灵注射液,1次/d;采用出血性中风1号方进行口服或者鼻饲,方用:钩藤、牛膝、石决明、水牛角、生地黄、牡丹皮、黄岑及栀子各15 g,白芍20 g、地榆与槐花各10 g,竹茹10 g、大黄6 g;②发病1~3周采用出血性中风2号方进行口服或者鼻饲,方用:钩藤15 g、天麻10 g、牛膝15 g、石决明20 g、白芍及赤芍各15 g、菊花10 g、益母草15 g、三七6 g、黄芩及栀子、竹茹各10 g。同时静脉滴注450 mg三七总皂苷注射液,1次/d。若发病1周后病情稳定、无凝血障碍即可进行针刺治疗,选择患肢的内关穴、水沟穴、三阴交为主穴,选择极泉穴、委中穴、尺泽穴为辅穴,选择太溪穴、太冲穴、丰隆穴、合谷穴为配穴,增加内庭穴、曲池穴、丰隆穴以平肝潜阳、醒脑开窍,1次/d;③发病4~6周口服步长脑心通,2粒/次,3次/d;静脉滴注40~60 mL/次参脉注射液,1次/d;同时针刺治疗,针刺法改为头皮针围刺+传统体针疗法,1次/d,连续30 d。

1.3观察指标

治疗前、治疗6周时以中风积分量表、GCS昏迷评分量表、NIHSS神经功能缺损量表及Barthel日常生活能力量表进行评估,治疗3周时CT复查头部血肿体积,治疗1周、3周、6周时检查肝肾功能、血常规、心电图、血凝4项,评估治疗安全性。NIHSS评分降低90%以上、病残0级为基本痊愈,NIHSS评分降低46%~89%、病残1~3级为显著进步,NIHSS评分降低18%~45%为进步,否则为无效。

1.4统计学方法

数据处理采用SPSS 17.0统计学软件,计量资料用均数±标准差(±s)表示,计数资料用率(%)表示,采用t和2检验,P<0.05时差异显著。

2结果

①两组治疗有效率分别为92.50%、81.25%,差异明显(P<0.05);见表1。②治疗后观察组NIHSS评分(1.8±0.6)分、中风积分(3.2±0.6)分明显低于对照组,B arthel评分(60.2±2.3)分明显高于对照组,组间差异显著(P<0.05),见表2。

3讨论

出血性中风患者早期血肿扩大、再出血、血肿吸收以及缺血半暗带等问题使得临床治疗比较棘手,活血化瘀是出血性中风的治疗原则[4]。研究表明三七总皂苷用于超早期脑出血治疗时,虽然可促进血肿吸收,但会加剧脑水肿及神经功能损伤,所以早期患者要慎用[5]。出血性中风1周内多数患者面红身热、频繁呕吐、躁动不宁、呼吸急促或四肢抽搐、昏不识人。发病1周后颅内压被控制、阳热之证消退,但亢逆之肝阳未平复,痰淤阻滞脑脉、气血不畅、肢体僵硬等症状逐渐明显[6]。发病3周后肢体不灵、少气懒言、神疲乏力、面色无华。采用中西医结合序贯疗法,将其分为3期进行论治:

发病1周,治疗时以预防血肿扩大、再出血为原则,恢复意识水平,配合中药方进行凉血止血、平肝熄风[7]。发病2~3周,治疗重点放在活血化瘀、平肝潜阳、促进血肿吸收及神经功能恢复、预防血栓等,配合三七总皂苷注射液及中药方,达到疏通经络、活血化瘀、恢复神经功能的作用,并就此期开始针刺康复治疗[8]。发病4~6周配合使用益气活血中药来改善血液循环[9]。本组研究结果表明观察组临床有效率及NIHSS评分、中医评分、Barthel评分均明显优于对照组。

综上所述,对于出血性中风患者采用中西医结合序贯疗法可以收到满意的临床疗效,值得推广使用。

参考文献

[1]罗文,张旭.中医辨证治疗出血性中风后失语临床观察[J].医药前沿,2016,6(34):15-16.

[2]饶春光,王宏.脑出血患者相关炎症因子变化与预后的相关性研究[J].河北医学,2015,21(7):1088-1092.

[3]Hainline C,Rucker JC,Zagzag D,et al.Tumoral presentation of homonymous hemianopia and prosopagnosia in cerebral amyloid angiopathy-related inflammation[J].Neuroophthalmol,2017,37(1):48-52.

[4]季祥举.老年高血压脑出血98例急诊微创手术治疗的疗效[J].中国老年学杂志,2012,32(12):2458-2459.

[5]韩明姬.针灸与康复医学结合治疗中风偏瘫的临床效果观察[J].世界最新医学信息文摘,2015,15(22):162-163.

[6]陈于祥,陈于兰,瞿伦学,等.老年急性脑出血患者死亡的危险因素分析[J].西南国防医药,2013,23(7):726-728.

[7]胡明亮.小续命汤加减治疗中风偏瘫45例临床观察[J].云南中医中药杂志,2010,31(2):34-35.

[8]赵李焦,梁袁赫.中西医结合治疗高血压脑出血的研究现状[J].中国中医药现代远程教育,2017,15(9):143-145.

[9]李静娅,张根铭,高颖.醒脑静注射液治疗急性期脑出血1例报告[J].临床合理用药杂志,2013,6(3):150.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/25216.html